1. Corpi pensanti nella danza di Roberto Zappalà

Catania è una città dicotomicamente sospesa tra Mediterraneo ed Etna, tra acqua e lava; non è quindi semplice riuscire a dare concretezza e materialità a un universo fatto di istinti e poesia, di corpi impastati di terra e di contraddittorie passioni.

Roberto Zappalà, coreografo contemporaneo catanese, ha creato un linguaggio tecnico-espressivo assolutamente unico; concentratosi dapprima sulla ‘sicilianità' (si ricordino soprattutto i progetti Re-Mapping Sicily e Instruments, 2007), è approdato a una narrazione scenico-corporea assolutamente trasversale in grado di abbracciare, e raccontare, tematiche dal sapore universale. Questa apertura non ha implicato l’abbandono del gusto ‘dolce-amaro’ tipico della Sicilia: i ‘suoi’ corpi rispondono ancora a quell’istintualità primitiva teorizzata all’interno del testo Corpo Istintivo,[1] un vero e proprio ‘divenire animali’ in costante dialettica con la terra e con la parte più intima del Sé.

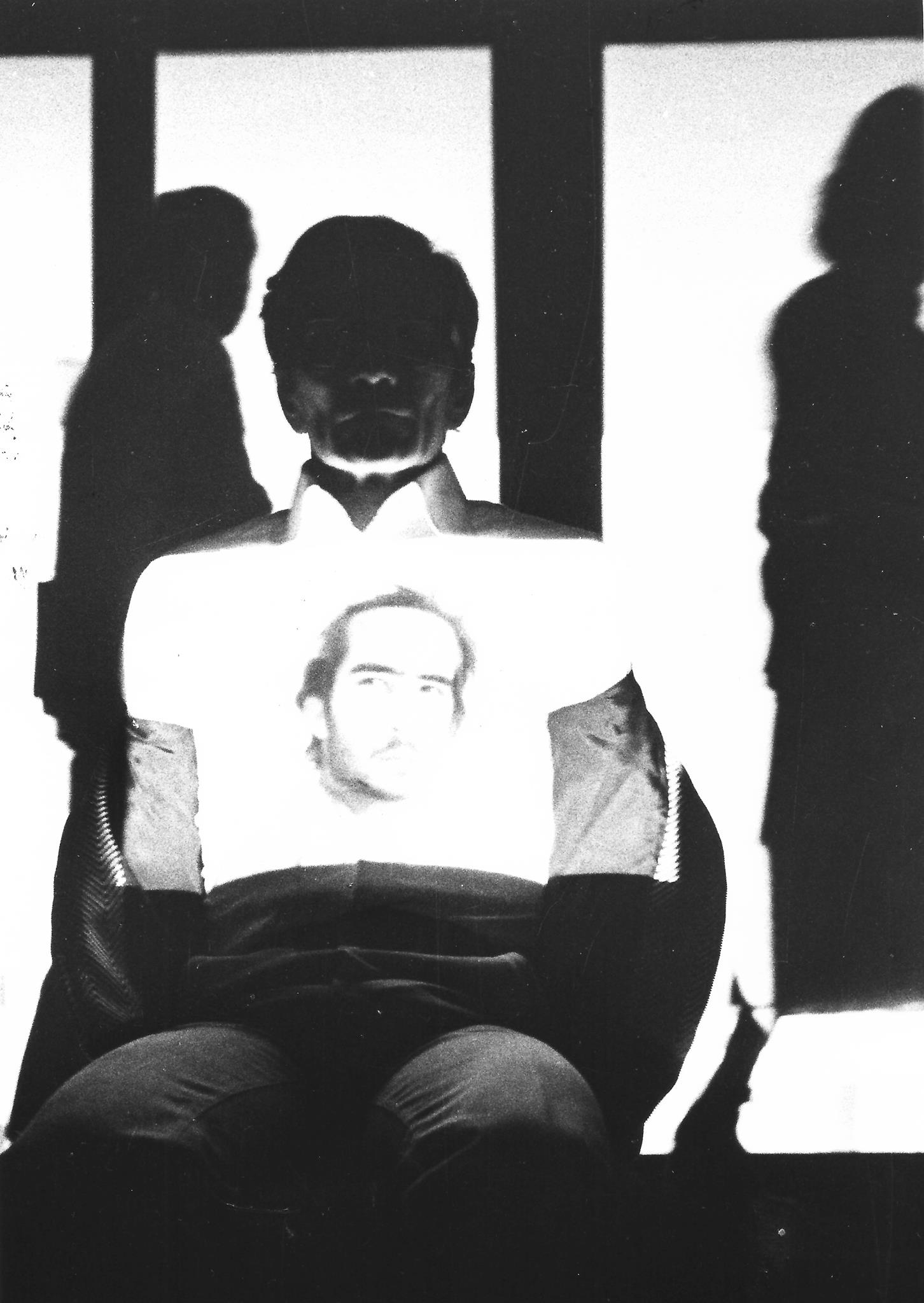

I danzatori di Roberto Zappalà sono potenti, forti, flessibili, e giocano con le articolazioni sfruttando l’energia del pavimento, come se i propri arti fossero delle radici che si nutrono del suolo. Nelle sue coreografie sono ben evidenti quegli elementi di rottura dalla tradizione ballettistica tipici della danza contemporanea, primo fra tutti una nuova concezione del corpo e delle sue possibili interazioni con lo spazio:[2] il corpo del ‘nuovo danzatore’ è innanzitutto un unicum con la mente, un’opera d’arte assoluta che parla di sé e del mondo circostante mediante una pluralità di codici espressivo-linguistici mutuati dalla danza, dal teatro, dalla musica, dalla pittura.