A differenza di altre città invisibili più impalpabili o rarefatte, Zenobia è facilmente immaginabile. Seconda delle cinque città sottili, è descritta innanzitutto per le sue caratteristiche strutturali:

benché posta su un terreno asciutto essa sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoie a cono, barili di serbatoi d’acqua, girandole marcavento, e ne sporgono carrucole, lenze e gru. (CI, p. 384)

Chi legge, si figura subito alti pali a sorreggere casette, l’intrico dei terrazzini a diverse altezze che si mescolano a scale e belvederi, meccanismi di argani e pulegge. Non si sa perché Zenobia sia stata costruita così, ma sicuramente le palafitte, all’apparenza fragili e inutili su terra, proteggono da predatori e inondazioni. Riflettendo sull’origine della città, Calvino nomina i due centri nevralgici di questo luogo: la memoria e il desiderio:

Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città, non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. (CI, p. 384)

Se nella città di Isidora «i desideri sono già ricordi», qui avviene forse l’opposto: è il ricordo a lasciar spazio al desiderio. Sebbene Zenobia non sia inserita fra Le città e la memoria e né Le città e il desiderio, in lei la relazione tra memoria e desiderio è così potente da creare una felicità non esibita:

Ma quel che è certo è che chi abita Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello. (CI, p. 384)

E così fanno le trasposizioni visive di questa città, combinando, in modi diversi, elementi di uno stesso modello: altissimi pali, case di bambù, ballatoi, balconi, scale a pioli, marciapiedi pensili, tettoie a cono, girandole, serbatoi d’acqua, carrucole, gru.

La maggior parte di queste raffigurazioni privilegia l’idea delle palafitte: l’architetta e illustratrice peruviana Karina Puente, che dal 2015 ha intrapreso il progetto [In]visible cities, lo fa in maniera piuttosto geometrica e regolare, con pali equidistanti, la scelta di una pulita tricromia (nero, bianco e ocra) e una simmetria del caos tipicamente calviniana [fig. 1].

Di fronte all’opera di Puente, lo sguardo di chi osserva si fa più acuto, al fine di decifrare i piccoli dettagli che costituiscono la città, alcuni dei quali non compaiono nella descrizione di Calvino: amache, piantine grasse al suolo, stelle nel cielo nero, ganci. La sua è una Zenobia notturna, che unisce elementi ‘primitivi’ (come le casette di paglia) a meccanismi più ‘futuristici’; è anche l’unica – tra quelle raffigurate qui prese in considerazione – dove compaiono gli abitanti, stilizzati a figurine mobili che percorrono ponti e scale e si raggruppano sulle grandi amache.

Se la Zenobia di Puente è piatta e si sviluppa in orizzontale, quella illustrata da Colleen Corradi Brannigan (artista formatasi a Londra, Tokyo e New York) prende più dimensioni e si allunga verticalmente [fig. 2]. I pali sono altissimi e tutti concentrati in poco spazio, affastellati uno sull’altro. Di conseguenza, la città è piccola e compatta: un conglomerato urbano sospeso nell’aria fatto di scale, casette e tettoie a cono. Quella di Corradi Brannigan è una Zenobia dolce, dai colori pastello e la tranquillità di chi conosce l’altezza e non teme più di cadere, di chi in altre parole è felice. Perché, come spiega Marco Polo in conclusione alla sua descrizione:

è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati. (CI, p. 384)

Il desiderio è davvero al centro di questa città: la sua presenza o assenza determina la felicità. Nei luoghi che riescono a dare la loro forma ai desideri – con tutti i cambiamenti e le trasformazioni che nel tempo avvengono – è possibile essere felici; le passioni tristi arrivano invece quando i desideri cancellano gli spazi o ne sono cancellati, ovvero quando la presenza del desiderio è totalizzante o annullante. Il desiderio non può essere assoluto: qualcosa di molto simile all’idea di Gilles Deleuze e Félix Guattari, secondo i quali non si desidera mai qualcosa, ma un ‘insieme’ più complesso. O meglio: desiderare è costruire questo ‘insieme’, che i filosofi chiamano agencement (‘concatenamento’). In effetti, la particolarità di Zenobia è proprio la costruzione di connessioni continue, grazie alle quali nessuna casa sarà mai isolata, nessun balcone irraggiungibile, nessun vicolo cieco. Tale aspetto è molto evidente, seppur in modo diverso, nelle opere di Puente e Corradi Brannigan; prendendo due punti qualsiasi della città, si trova sempre il modo di percorrere il tragitto dall’uno all’altro. Tutto, in Zenobia, è concatenato. E il desiderio consiste esattamente nella costruzione di assemblaggi complessi.

L’aspetto ‘macchinico’ del desiderio – il fatto che si struttura come macchina, innestata su altre macchine e così all’infinito – è colto da David Fleck, illustratore scozzese formatosi nell’architettura, che ha all’attivo un progetto su Le città invisibili: ciascuna opera è prodotta come serigrafia di grandi dimensioni in edizione limitata, con dettagli rifiniti a mano ad acquerello [fig. 3] La sua Zenobia, almeno vista da lontano, sembra infatti l’ingranaggio di una strana macchina, di un castello vibrante a mezz’aria: la giustapposizione complessa e precisa di piccoli moduli rettangolari, triangolari e conici, sottili e leggeri, dà alla città un effetto di armoniosa sospensione. Anche gli stendardi e i nastri modulati sui toni caldi del rosso e dell’arancio – unica nota di colore – compongono l’equilibrio dell’illustrazione. La felicità della Zenobia di Fleck consiste cioè in un limpido bilanciamento tra aria e terra, leggero e pesante, come in qualsiasi altro meccanismo ben funzionante.

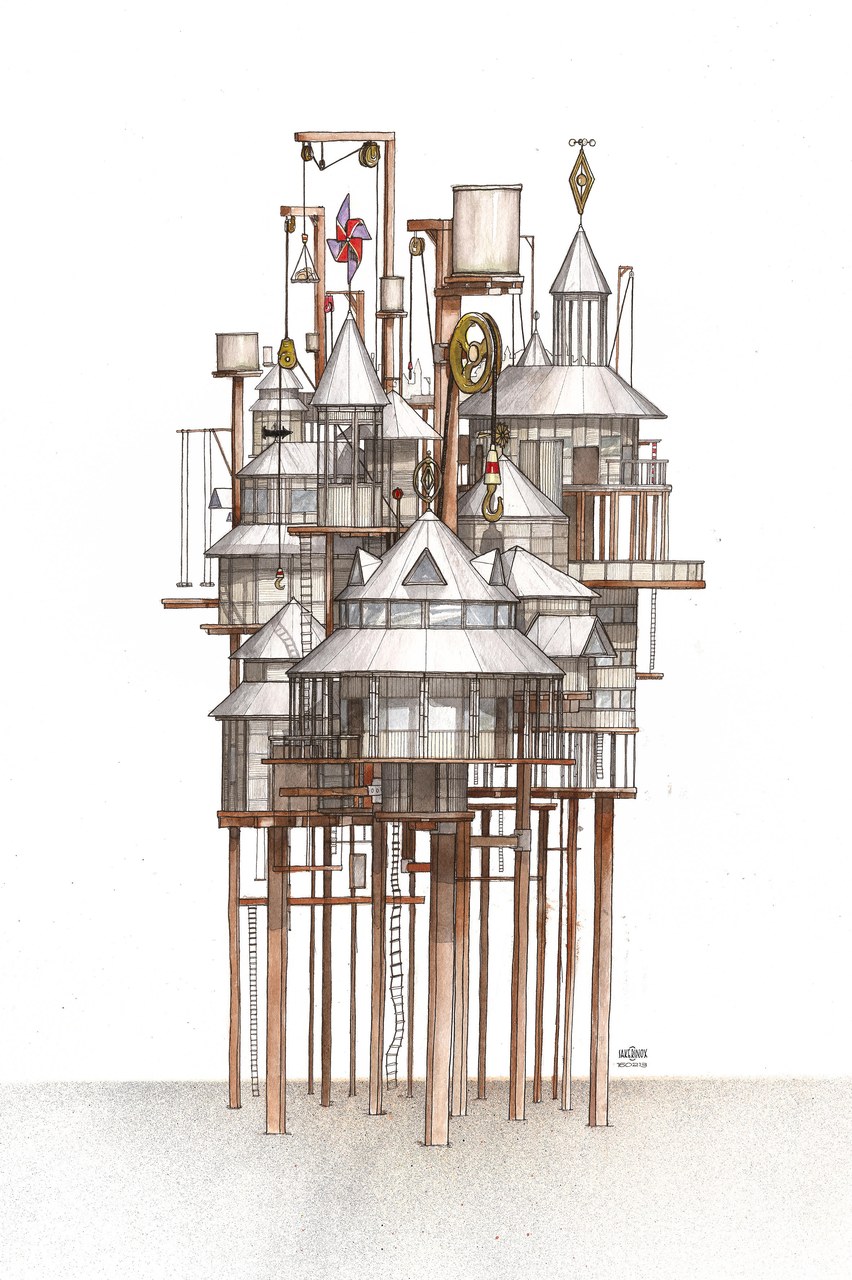

Sulla stessa scia si colloca l’opera di Sakerinox, nome d’arte di David Marcos Ruiz, disegnatore andaluso con formazione in architettura e archeologia [fig. 4]. La sua Zenobia privilegia l’elemento dello zinco, che riluce metallicamente insieme ai vetri delle parti ‘abitative’. È una città addensata e fredda, dove visibile e invisibile creano un ambiente che non pare offrire abitabilità: è pieno di luoghi dove entrare e trovare rifugio, ma a ben guardare nessun angolo è al riparo dallo sguardo altrui.

In una direzione quasi opposta rispetto alle illustrazioni viste finora va l’acquerello di Pedro Cano, che potrebbe essere l’effetto di avvicinamento repentino ad un dettaglio di ciascuna delle città precedenti [fig. 5]. Il pittore spagnolo dipinge una Zenobia molto diversa da quella delle altre raffigurazioni, procedendo più per suggestione che descrizione, e decidendo di soffermarsi su due soli elementi: i barili con le tettoie a cono e i pali, che sembrano però sospesi, come dimenticati. Il bianco accecante dei coni e l’ocra chiaro dei barili in primo piano si scuriscono nel cielo e negli elementi indistinti posti sullo sfondo. A questo proposito, così riflette Alina Kreisberg in un contributo dedicato proprio agli acquerelli di Pedro Cano in relazione ai testi di Calvino: «il colore, che sfiora spesso il monocromatismo, viene trasfigurato in un gioco di tonalità e funziona autonomamente, come visualizzazione di quello che per l’artista è il clima che domina il racconto» (Kreisberg 2012, p. 5). Più che a una città, ci si trova di fronte alla desolazione di un campo su cui si ergono due silos: niente case, niente scale, carrucole o pulegge. I belvederi e le girandole hanno lasciato il posto a macchie di colore; invece di assemblaggi e concatenamenti macchinici, troviamo la distanza fra due barili.

Sebbene la Zenobia di Cano sia così diversa dalle altre, vi permane il senso di una realtà dove gli strati (anche semplicemente di colore) si complicano, sovrapponendosi e dilatandosi in varie dimensioni e direzioni. Probabilmente, se facessimo l’esercizio inverso – non più di avvicinamento, ma di allontanamento dall’opera – anche l’acquerello del pittore spagnolo mostrerebbe una complessa architettura e un articolato sistema di funzionamento che, ricordiamolo, si regge su altissimi pali. Sono questi – forse – il segreto della città. E chissà se Calvino, immaginandoli, avesse pensato a quel micro racconto giovanile di Kafka dedicato proprio ai tronchi (scelto come esergo da Gianni Celati per le Quattro novelle sulle apparenze):

Gli alberi (1904-1905)

Perché siamo come tronchi nella neve. Apparentemente vi sono appoggiati, lisci, sopra, e con una piccola scossa si dovrebbe poterli spingere da una parte. No, non si può, perché sono legati solidamente al terreno. Ma guarda, anche questa è solo un’apparenza.

Rileggendo la descrizione di Zenobia – ma soprattutto osservandone le trasposizioni visive di Puente, Corradi Brannigan, Fleck, Sakerinox e Cano – ho riflettuto sulla presenza di quei pali (unico elemento in comune di tutte le illustrazioni) e ho pensato ai tronchi del racconto di Kafka. Ricordavo un capovolgimento di questi alberi, una frase finale che ribaltasse il punto di vista e facesse immaginare chiome aggrappate al terreno e radici dispiegate nel cielo, come in una riflessione di Simone Weil: «Solo la luce che ininterrottamente discende dal cielo fornisce a un albero l’energia che fa penetrare a fondo nel terreno le possenti radici. In verità l’albero è radicato nel cielo. Solo ciò che proviene dal cielo è in grado di imprimere realmente un marchio sulla terra» (Weil 2012, p. 36). Ma questo non c’è in Kafka: lo scrittore paragona gli esseri umani a tronchi sulla neve. A un primo sguardo adagiati al terreno, vulnerabili ed esposti alla minima scossa, ma poi – più in profondità – tenacemente legati al suolo. Tuttavia, si tratta di nuovo di un’apparenza, un’illusione. La vita non è che oscillazione continua fra percezione di potenza e possibilità da una parte, e totale precarietà dall’altra. Ogni cosa e ognuno di noi può essere in un modo ma anche in un altro (a volte opposto): davanti alle apparenze, il significato (il senso, la spiegazione) è sospeso. Si tratta forse di un invito ad affidarsi alla superficie? Viene in mente una riflessione contenuta nella lezione americana dedicata all’Esattezza, dove Calvino ragiona sulla parola come inseguimento incessante delle cose, «uno sfiorare la loro multiforme inesauribile superficie» (Calvino 1995, p. 693). E cita poi una riflessione di Hofmannsthal: «La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie» (ibidem). D’altronde, in quegli stessi anni da più ambiti si giunge alle medesime considerazioni. Hannah Arendt mette in esergo al primo capitolo del suo studio rimasto incompiuto La vita della mente una citazione di W. H. Auden: «Dio ci giudica mai dalle apparenze? Ho il sospetto di sì» (Arendt 2009, p. 99). La filosofa apre il suo studio con l’affermazione che «Essere e Apparire coincidono»: il primato dell’apparenza è, in altre parole, un dato di fatto imprescindibile, connaturato al nostro stesso esistere e al quale si deve continuamente fare ritorno. Ne è una prova, come ricorda Maurice Merleau-Ponty, il fatto che, nel momento in cui un’illusione viene meno, arriva subito una nuova apparenza a sostituire la precedente: nel momento della disillusione, si perde una evidenza per acquisirne un’altra.

Come non ritornare ai tronchi di Kafka, che da mobili diventano irremovibili, e poi di nuovo mobili, in un gioco di illusioni e apparenze continuo e infinito quali sono le Città invisibili e la nostra stessa vita? E che cosa sono le illustrazioni di Zenobia, se non un esercizio ad affidarsi alla superficie, a quello strato visibile dove, più che i ragionamenti, contano l’esperienza e l’emozione date dall’osservazione di certi tratti? Come ricorda ancora Merleau-Ponty: «Il vero traluce attraverso un’esperienza emozionale e quasi carnale, in cui le “idee” – quelle dell’altro e le nostre – sono piuttosto dei tratti della sua fisionomia e della nostra, e, più che comprese, sono accolte o respinte nell’amore e nell’odio» (Merleau-Ponty 2009, p. 39). Di fronte all’acquerello di Pedro Cano, basta guardare, accogliere quell’ocra e quella luce, fidarsi delle larghe pennellate, delle sbavature, del bianco, delle sovrapposizioni dei toni. Basterebbe confidare nella vista, come suggerisce il signor Palomar: «Ma forse è proprio questa diffidenza verso i nostri sensi che ci impedisce di sentirci a nostro agio nell’universo. Forse la prima regola che devo pormi è questa: attenermi a ciò che vedo» (Calvino 1992, p. 906). D’altronde, l’idea di spingerci a cercare quel che è sotto alla superficie delle cose non ha senso, perché «la superficie delle cose è inesauribile» (ivi, p. 920).

Tornando al racconto di Kafka, il capovolgimento concreto che ricordavo (gli alberi con le radici al cielo e le chiome conficcate nella terra) e ho immaginato così ‘profondamente’ da averne una memoria visiva, è un ribaltamento non tanto di punto di vista ma di percezione e visione più ampie. Quando i tronchi sono nella neve, magari per metà affondati, non è in effetti così facile smuoverli con una piccola spinta. Ma poi, non appena la neve si scioglierà, ecco che potranno rotolare via con poco. Dietro le apparenze ci sono altre apparenze: la percezione di noi stesse può essere ribaltata in un attimo. E, all’interno di questo funzionamento, può anche accadere che le apparenze e i piani di realtà di rimescolino fino a costruire un ricordo immaginato. Lo stesso che avviene, d’altronde, a Kublai Kan:

Kublai Kan s’era accorto che le città di Marco Polo s’assomigliavano, come se il passaggio dall’una all’altra non implicasse un viaggio ma uno scambio d’elementi. Adesso, da ogni città che Marco gli descriveva, la mente del Gran Kan partiva per suo conto, e smontata la città pezzo per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli.

Marco intanto continuava a riferire del suo viaggio, ma l’imperatore non lo stava più a sentire, lo interrompeva:

- D’ora in avanti sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. (CI, p. 391)

Kublai Kan inizia a descrivere una città a scale, esposta a scirocco, su un golfo a mezzaluna. Enumera le meraviglie che qui si possono trovare, finché Marco Polo lo interrompe, ricordandogli che si tratta della città che gli stava raccontando prima che fosse interrotto. E così continua:

Ti ripeto la ragione per cui la descrivevo: dal numero delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza un filo che li connetta, senza una regola interna, una prospettiva, un discorso. È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra. (CI, pp. 391-392)

Nella realtà, nella storia e nella visione si stratificano l’immaginazione e il sogno, il desiderio e la paura, il segreto: a volte, il ricordo non regge la realtà; altre, è la realtà a non reggere il ricordo. Tuttavia – riprendendo le fila del discorso sul desiderio, sui pali delle illustrazioni di Zenobia e i tronchi kafkiani – è proprio all’interno di questi movimenti tra mobilità e immobilità, leggerezza e pesantezza, esattezza e caos, labirinto e rete (si vedano le Lezioni americane) che è data la nostra vita e la nostra possibilità di salvezza / felicità.

Perché Zenobia è felice (o meglio: non si pone la questione)? Perché è fra quelle città che – rileggiamo – «continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri». Modificare la propria vita (la città, il luogo / il corpo che si abita) in base ai propri desideri – senza soccombere di fronte a essi o, all’altro estremo, cancellarli – porta a qualcosa di molto simile alla gioia. Ricombinare e modulare quello che abbiamo e che costruiamo («una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello», CI, p. 384) consente l’accesso a uno stato di benessere dove, in effetti, non ha più senso chiedersi se si sia felici o infelici. Un’idea molto simile al Buddhismo verso cui Calvino provava una grande fascinazione (si vedano i testi di Collezione di sabbia dedicati al viaggio in Giappone, ma anche le meditazioni di Palomar). Zenobia è sospesa e protesa al cielo, autosufficiente (si pensi ai serbatoi d’acqua, ma anche all’assenza di metodi per uscire/entrare dalla città), costituita di elementi poveri e flessibili (case di bambù e zinco) che creano percorsi al suo interno. E così, negli stessi termini, potrebbe essere descritta la pratica meditativa. «Gli avvenimenti interiori si presentano alla coscienza attraverso movimenti fisici, gesti, percorsi, sensazioni inattese» (Calvino 1995, p. 586), scrive Calvino in un testo sul Giappone (I mille giardini).

Zenobia pare aver seguito gli insegnamenti buddhisti, imparando a non desiderare altro, a toccare gli elementi terreni senza rimanerne intrappolata, a creare collegamenti leggeri combinando quello che ha. A conoscere l’equilibro fra le radici, il cielo e il vento. D’altronde, le prime tre lettere di questa città sono proprio ZEN.

Bibliografia

I. Calvino, Palomar [1983], in Id., Romanzi e Racconti, 3 voll., a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, II, 1992, pp. 874-979.

I. Calvino, Collezione di sabbia [1984], in Id., Saggi, 2 voll., a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, I, pp. 410-625.

I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio [1985], in Id., Saggi. 1945-1985, I, pp. 630-753.

H. Arendt, La vita della mente [1978], Bologna, Il Mulino, 2009.

M. Belpoliti, Settanta, Torino, Einaudi, 2001.

F. Kafka, Racconti, Milano, Mondadori, 1970.

A. Kreisberg, ‘Le città invisibili nell’immaginario di Italo Calvino e nelle immagini di Pedro Cano’, Italies [Online], XVI, 2012, Online since 01 January 2014,: http://journals.openedition.org/italies/4519 [accessed 9 October 2023]; DOI: https://doi.org/10.4000/italies.4519

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione [1945], Milano, Bompiani, 2003.

M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile [1964], Milano, Bompiani, 2009.

S. Weil, La persona e il sacro [1942], Milano, Adelphi, 2012.