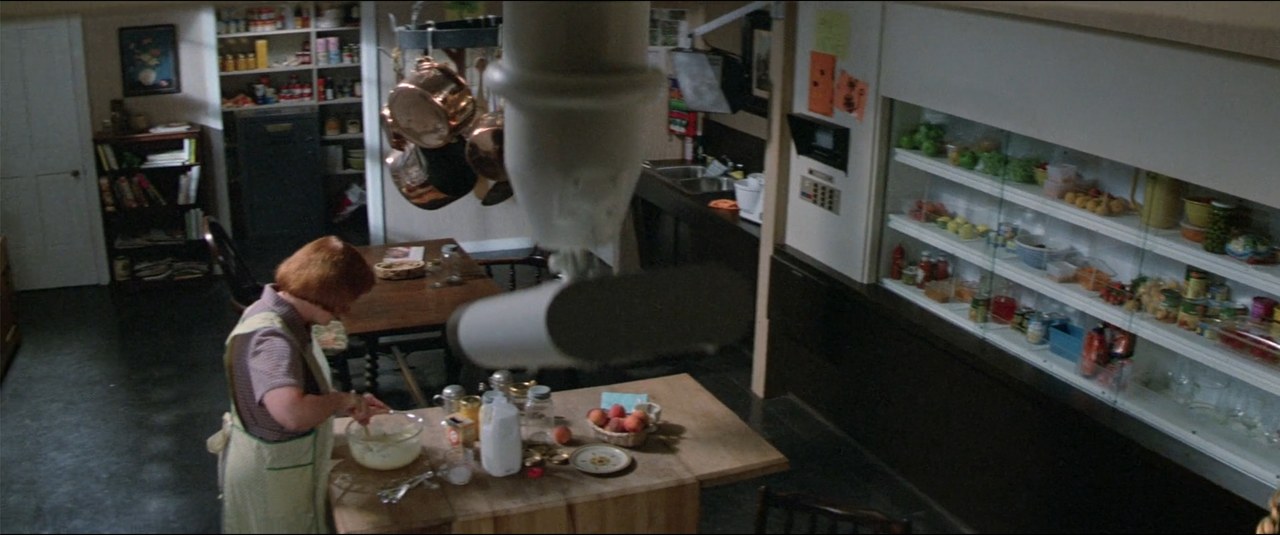

In quell’archeologia della domotica che è The Electric House di Buster Keaton (1922), le meraviglie della casa elettrificata progettata da un botanico scambiato per ingegnere agevolano al massimo gli svaghi del suo proprietario. Il tavolo da biliardo si dispone da solo al gioco, un braccio meccanico estrae i libri dagli scaffali, il movimento di una leva riempie e svuota la piscina, la colonnina degli alcolici sale spontaneamente dal pavimento, pronta per gli ospiti. Il quadro elettrico alla parete è già un computer, l’antenato di un monitor di controllo che il vero ingegnere riprogramma per far sì che la casa si rivolti contro i suoi abitanti. In cucina, la domestica è diventata l’operaia di una surreale catena di montaggio, che è la prima ad incepparsi con l’atto di boicottaggio. La lavapiatti, macchina del futuro [fig. 1], è connessa a una cinghia di trasmissione che ripone le stoviglie pulite nelle scansie e serve in tavola inviando le portate attraverso un trenino elettrico, mentre la domestica completa il processo con piccoli gesti ripetitivi, finché il sistema si inceppa.

Lo sviluppo di questa storia, un apparente lieto fine, si trova nei titoli di testa di La donna perfetta (The Stepford Wives, Frank Oz, 2004), tratto dal romanzo femminista di Ira Levin (La fabbrica delle mogli, 1972). In questo montaggio di film anni Cinquanta, casalinghe euforiche danzano in abito da sera nelle loro cucine moderne con scansie rotanti e aspirapolveri potenti, e tutti gli automatismi funzionano alla perfezione mentre bionde mogli canterine cuociono manicaretti in forni modernissimi. Questo mito del lavoro femminile come danza spensierata che termina in salotto, davanti alla televisione, è stato sfatato da molto cinema d’autore, basti citare i film di Chantal Akerman; allo stesso modo la smart house è ormai protagonista di molte distopie fantascientifiche, che interpretano l’automatizzazione come forma di animazione della casa ed esplicitazione della sua agency oscura e ambigua. Complice della moglie perfetta di cui aspira a prendere il posto, oppure braccio armato del marito che vuole inconsciamente tenere prigioniera la consorte, la casa automatica viene presentata dal cinema contemporaneo secondo due immaginari contrapposti che trasformano e riscrivono il mito dell’elettrotecnica come strumento di liberazione della donna dalla schiavitù del lavoro in casa.