La paesologia non è altro che il passare del mio corpo nel paesaggio e il passare del paesaggio nel mio corpo. È una disciplina fondata sulla terra e sulla carne. Una forma d’attenzione fluttuante, in cui l’osservatore e l’oggetto dell’osservazione arrivano spesso a cambiare ruolo. Allora è la terra a indagare gli umori di chi la guarda.

La paesologia è semplicemente la scrittura che viene dopo aver bagnato il corpo nella luce di un luogo.

La paesologia è il mio modo di non arrendermi all’universale sfiatamento degli esseri e delle cose. Una forma di resistenza intima, ma non per questo priva di una sua venatura politica.

La paesologia non è la paesanologia, non è idolatria della cultura locale.

Franco Arminio, Terracarne. Viaggio nei paesi invisibili e nei paesi giganti del Sud Italia

1. Drammaturgie meridiane del lavoro femminile

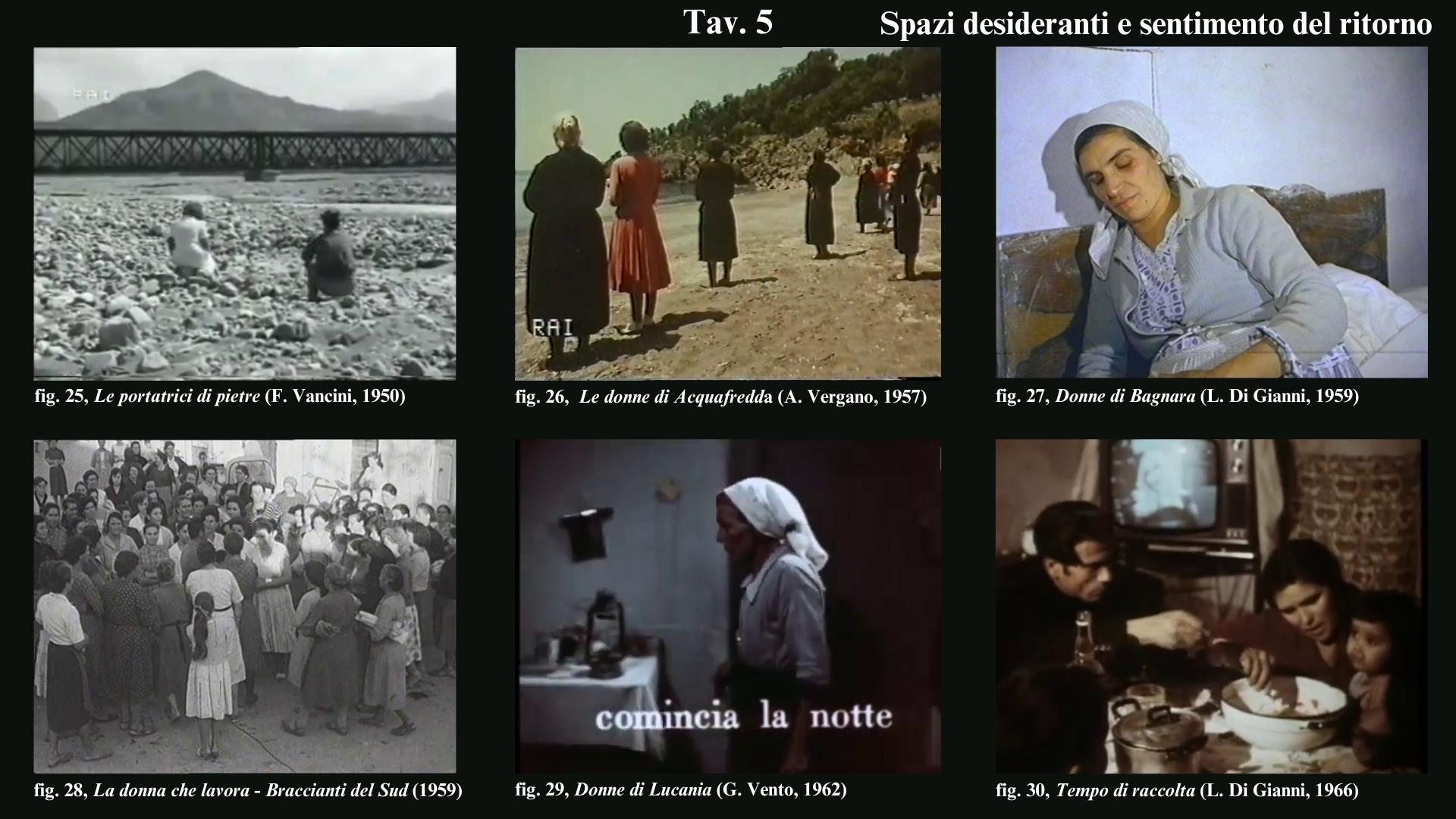

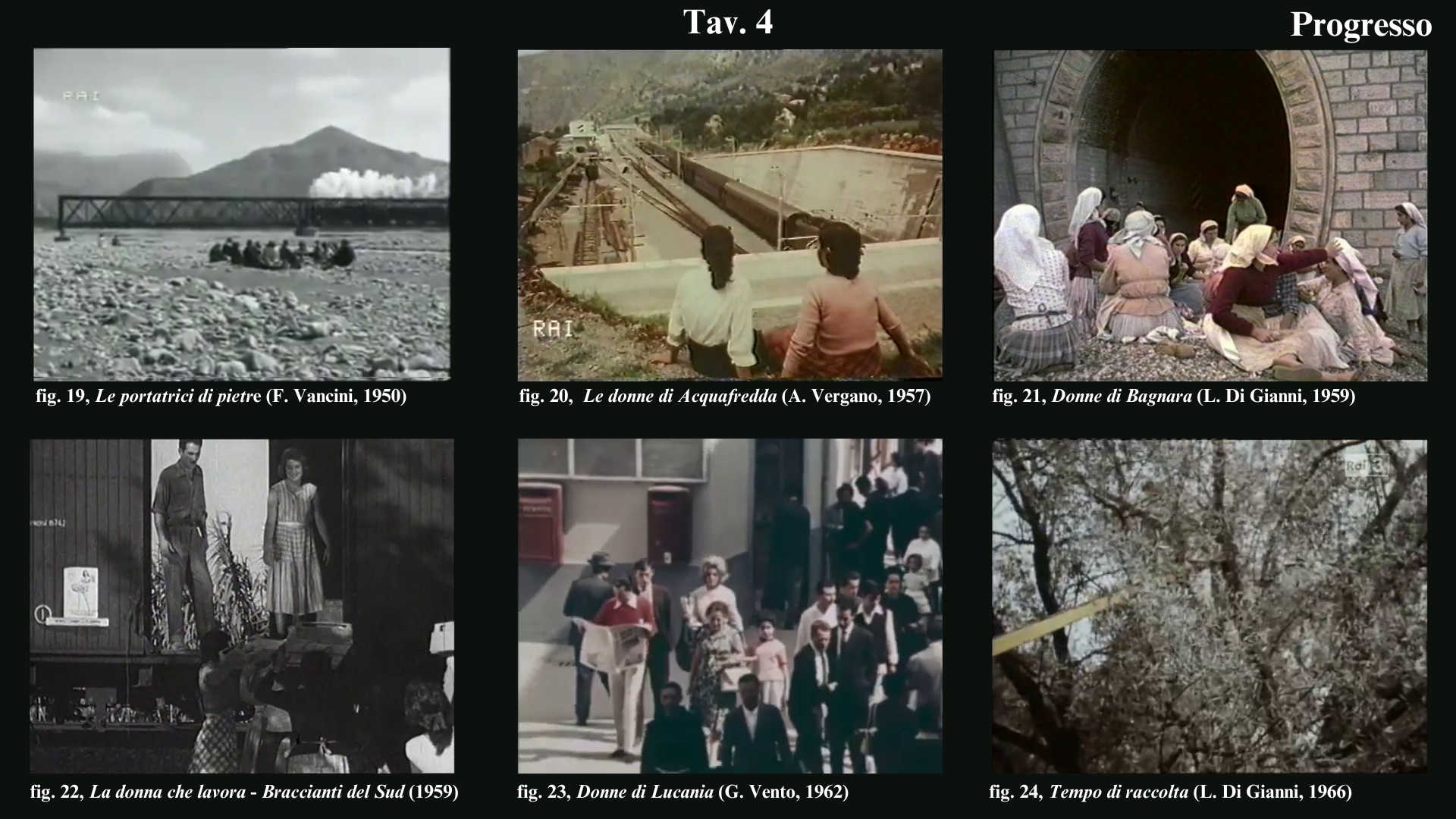

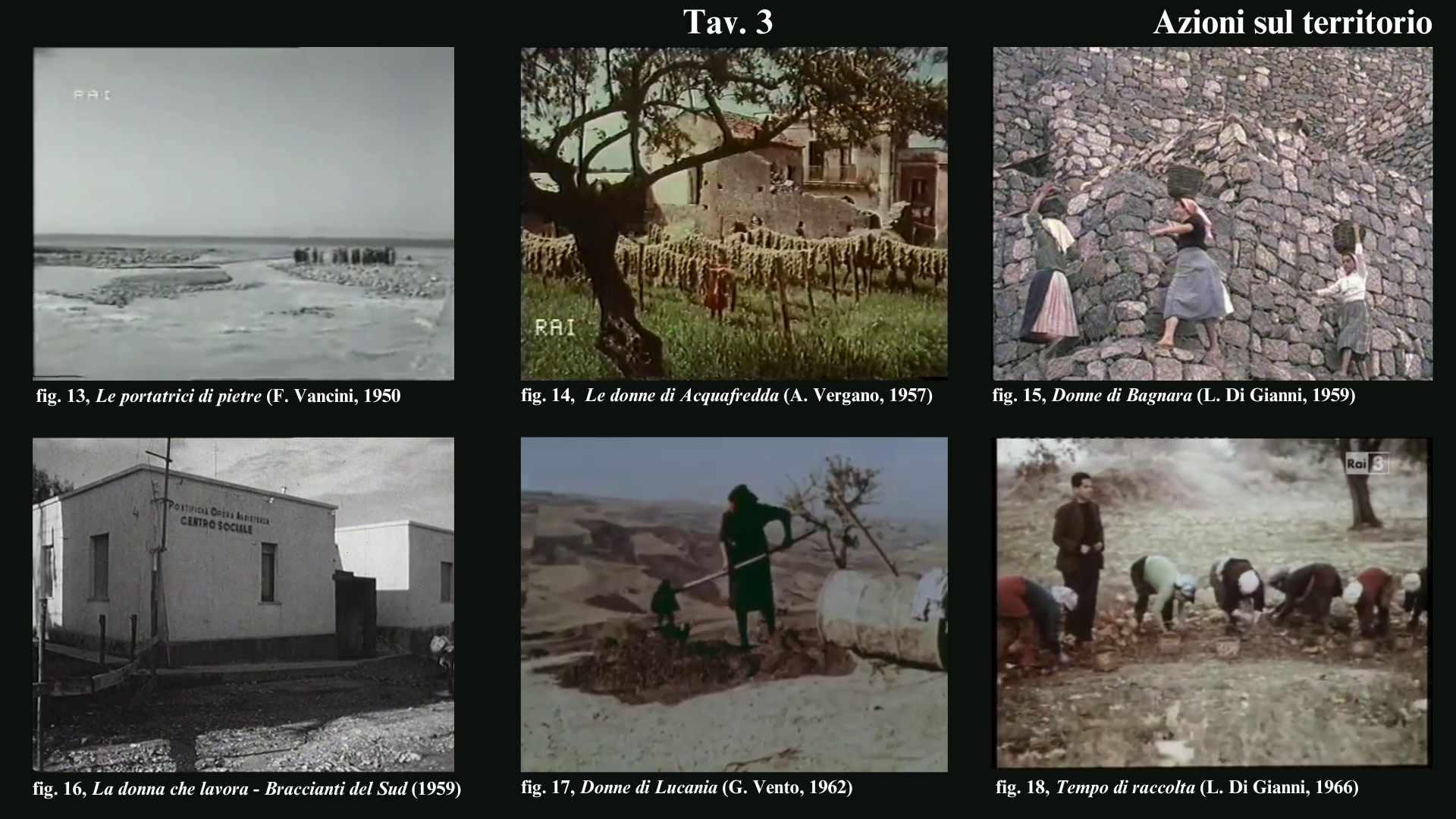

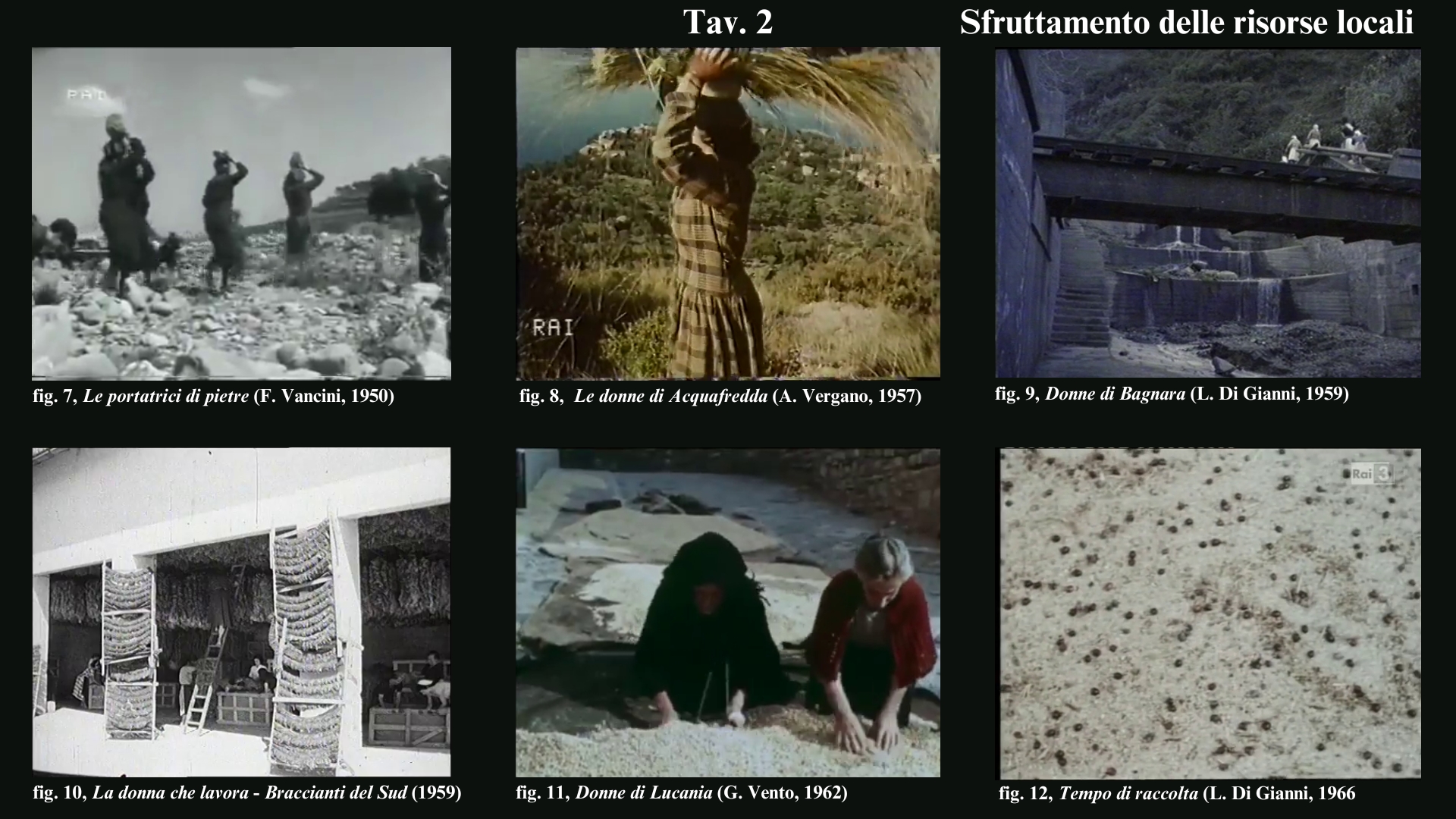

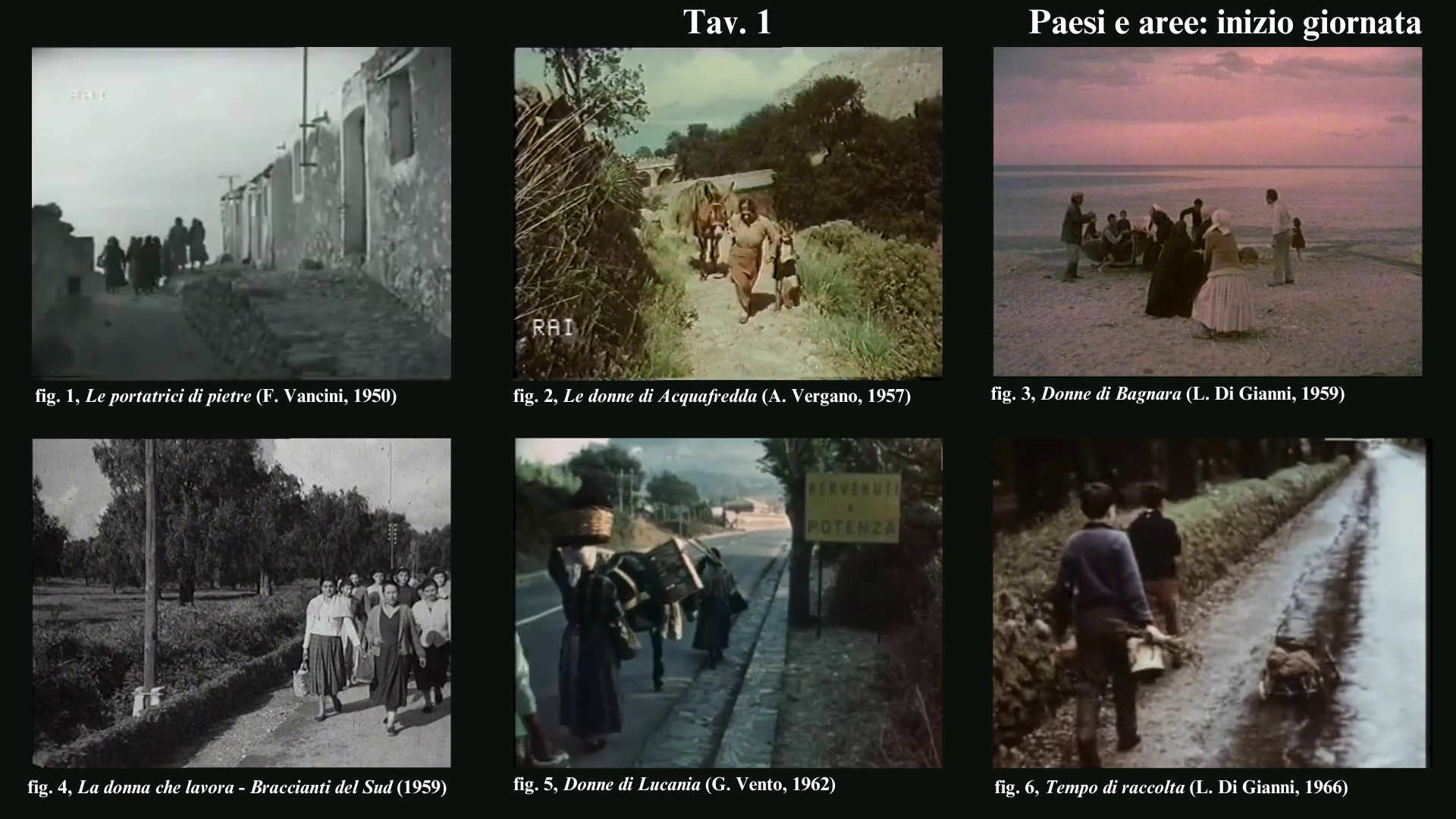

Franco Cassano, nel celebre studio sul paesaggio meridiano (2003), ha messo in luce l’importanza di considerare il Sud prima di tutto come un «soggetto del pensiero» autonomo e centrale (p. 3). Basterebbe questo indirizzo per comprendere tanto cinema documentario che fra il 1948 e il 1968 ha tentato di valorizzare alcune figure umane che hanno animato quel mondo. Questa prospettiva, che il sociologo spinge verso la necessità di evitare l’«anomia generalizzata» (p. 5), sembra riassumere l’impegno di un corpus di opere con al centro l’immagine della vita delle donne lavoratrici di alcuni paesi del Meridione fra gli anni Cinquanta e Sessanta: Le portatrici di pietre (Florestano Vancini, 1950), Le donne di Acquafredda (Aldo Vergano, 1957), Donne di Bagnara (Luigi Di Gianni, 1959), l’episodio Braccianti del Sud dell’inchiesta La donna che lavora (Ugo Zatterin e Giovanni Salvi, 1959), Donne di Lucania (Giovanni Vento, 1962) e Tempo di raccolta (Luigi Di Gianni, 1966) dedicato alle raccoglitrici di olive calabresi.