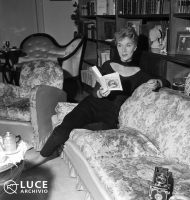

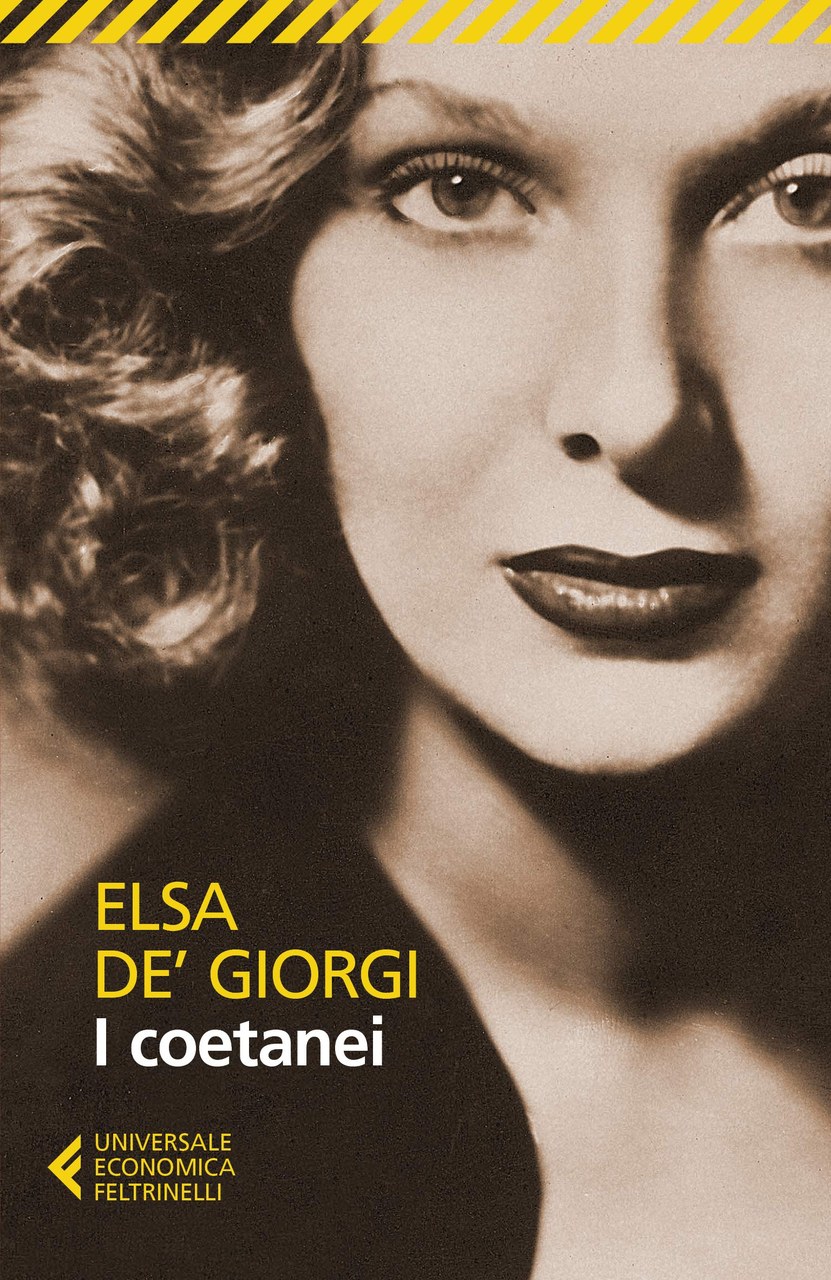

Diva del cinema italiano degli anni Trenta, Elsa de’ Giorgi è stata anche scrittrice, attrice teatrale e regista. Superata la stagione che l’ha vista impegnata nella recitazione per il grande schermo – ma anche parallelamente ad essa – un fil rouge ha attraversato la sua carriera e ha riguardato l’espressione di una straordinaria intelligenza esperita tramite la frequentazione di vari linguaggi artistici. Entro un orizzonte interpretativo che, ad ogni passo avanti, si rivela via via più articolato, i contributi accolti in questa sezione indagano proprio alcuni aspetti meno noti dell’attività di de’ Giorgi, ma dai quali emergono rilevanti chiavi di lettura.1 Ci si riferisce in particolare all’indagine di Roberto Deidier relativa al nesso tra attorialità e autorialità nella figura della diva e ad alcuni nuclei tematici fondamentali del suo percorso letterario e autobiografico, come la libertà, la verità e la memoria; all’accurata ricostruzione dell’ampio itinerario teatrale dell’artista offerta da Simona Scattina, che ricompone in un insieme unitario l’esperienza di recitazione, gli scritti teorici e il lavoro di regia di de’ Giorgi; all’affondo di Tommaso Tovaglieri sul rapporto dell’autrice con l’universo delle arti figurative, condotto anche attraverso una serie di rimandi alla collezione d’arte della famiglia del marito, Sandro Contini Bonacossi, e il commento di un testo inedito, La ballata dei bravi 1963.