Con il Macbeth co-prodotto dal Regio di Torino, dal Massimo di Palermo e dallo Sferisterio di Macerata (2017), e presentato al Festival di Edimburgo dove ha ottenuto l’Angel Herald Award, Emma Dante si confronta anche inevitabilmente con il genere della tragedia, e con una delle sue realizzazioni più radicali. La sua radicalità scaturisce dall’empatia negativa per il protagonista in preda a conflitti e ossessioni dilaceranti: è un viaggio mentale negli strati più oscuri e notturni della psiche. Non è un caso che questo spettacolo abbia punti di contatto con un’altra esperienza della regista palermitana in ambito tragico, la Medea, un testo altrettanto ricco di empatia negativa e di conflittualità psichica ed etnica.

Anche in questo caso, come nelle regie d’opera precedenti, Emma Dante integra il cast operistico con un gruppo di attori e danzatori, provenienti in parte dalla sua Compagnia, in parte dalla Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo. Crea così un altro testo parallelo, che si incrocia con quello primario, potenziandone e sviluppandone alcuni nuclei tematici che ora ripercorreremo. Ne scaturisce uno spettacolo corale, potente e dinamico, ricco di registri stilistici poliedrici.

Il primo nucleo è la presenza corporea: quella fisicità degli attori che il teatro di Emma Dante sfrutta fino ai limiti estremi. È infatti un Macbeth strettamente legato alla sfera del sangue, della generazione, del corpo grottesco, e quindi di quell’immaginario popolare ed atavico messo in luce da Michael Bachtin. Tutto ciò risalta soprattutto nelle due grandi scene dedicate alle streghe, rappresentate incinte e accompagnate da uomini con grossi falli con cui si uniscono sessualmente in modo frenetico.

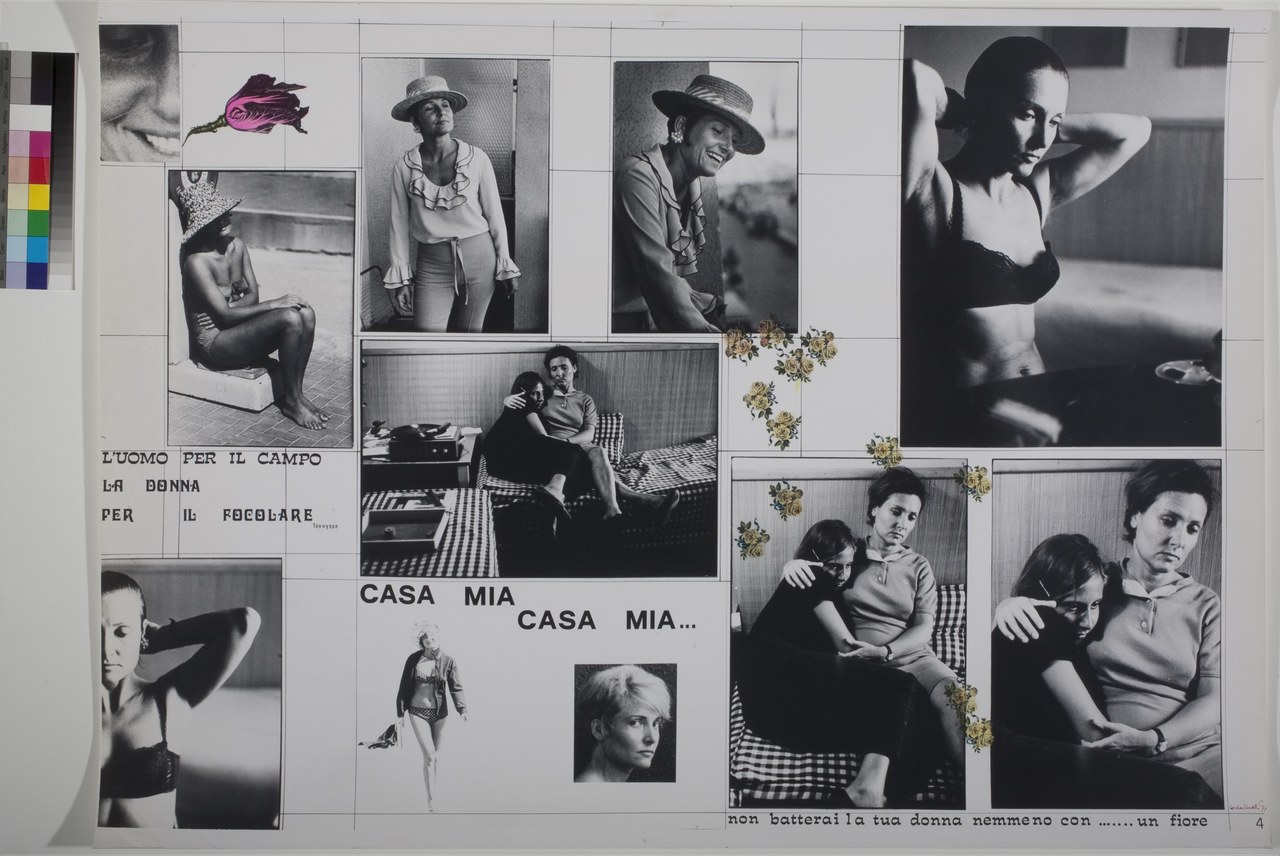

![Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig3.png.pagespeed.ic.ihmGxVz6lQ.jpg)

![Foto tratta da Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig4.png.pagespeed.ic.Zwxc4_gfkl.jpg)