Giunta ormai alla sua settima regia operistica con il dittico Cavalleria Rusticana – La Voix humaine a Bologna, Emma Dante ha attraversato svariati aspetti e generi del teatro musicale: l’opera francese più canonica (Carmen), la comicità di Rossini (Cenerentola), l’eclettismo novecentesco di Henze (Gisela), l’opera comique di Auber (La muette de Portici), il poema cantato del giovane Strauss (Feuersnot). Esperienze diverse fra di loro, ma sempre accomunate dalla stessa poetica e dalle stesse costanti tematiche che caratterizzano il suo universo creativo. Particolarmente significativo il suo primo incontro con Verdi, con cui affronta uno dei melodrammi più atipici e sperimentali, prima opera lirica tratta direttamente da Shakespeare e non da adattamenti francesi neoclassici.

Con il Macbeth co-prodotto dal Regio di Torino, dal Massimo di Palermo e dallo Sferisterio di Macerata (2017), e presentato al Festival di Edimburgo dove ha ottenuto l’Angel Herald Award, Emma Dante si confronta anche inevitabilmente con il genere della tragedia, e con una delle sue realizzazioni più radicali. La sua radicalità scaturisce dall’empatia negativa per il protagonista in preda a conflitti e ossessioni dilaceranti: è un viaggio mentale negli strati più oscuri e notturni della psiche. Non è un caso che questo spettacolo abbia punti di contatto con un’altra esperienza della regista palermitana in ambito tragico, la Medea, un testo altrettanto ricco di empatia negativa e di conflittualità psichica ed etnica.

Anche in questo caso, come nelle regie d’opera precedenti, Emma Dante integra il cast operistico con un gruppo di attori e danzatori, provenienti in parte dalla sua Compagnia, in parte dalla Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo. Crea così un altro testo parallelo, che si incrocia con quello primario, potenziandone e sviluppandone alcuni nuclei tematici che ora ripercorreremo. Ne scaturisce uno spettacolo corale, potente e dinamico, ricco di registri stilistici poliedrici.

Il primo nucleo è la presenza corporea: quella fisicità degli attori che il teatro di Emma Dante sfrutta fino ai limiti estremi. È infatti un Macbeth strettamente legato alla sfera del sangue, della generazione, del corpo grottesco, e quindi di quell’immaginario popolare ed atavico messo in luce da Michael Bachtin. Tutto ciò risalta soprattutto nelle due grandi scene dedicate alle streghe, rappresentate incinte e accompagnate da uomini con grossi falli con cui si uniscono sessualmente in modo frenetico.

In particolare nella seconda scena, a inizio del terzo atto, vediamo gli uomini danzare in cerchio, prima che cominci la musica, e le streghe partorire sopra alcuni calderoni, da cui fuoriescono innumerevoli bambolotti poi cullati dagli uomini. Sono tutte invenzioni drammaturgiche che richiamano la rilettura di Medea, che Emma Dante aveva immaginato incinta, circondata da un coro di uomini travestiti da donna, che mimavano il parto con una serie di bambolotti; e in entrambi i casi si avverte il suo interesse per i rovesciamenti di genere e per le dinamiche performative della sessualità e della maternità.

La presenza corporea è anche una tecnica espressiva, non solo un campo tematico. Emma Dante non sviluppa la componente allucinatoria e spettrale dell’opera di Verdi, anzi tende a trascriverla su un altro registro. Ad esempio la scena dell’allucinazione del pugnale, spesso risolta dai registi con proiezioni video, qui viene resa attraverso un attore che si affianca al cantante e lo incalza nelle sue ossessioni. Il doppio è una categoria spesso invocata a proposito di Macbeth: sia per il rapporto con la Lady, sorta di alter ego androgino e demonico; sia per la scissione interiore del personaggio. Sempre nel primo atto, la scena della lettera (letta in genere dalla Lady nel recitativo, come previsto dal libretto, sostituita dalla voce fuori campo di Macbeth nell’edizione di Strehler) viene rappresentata facendo comparire in scena il protagonista, che durante l’introduzione orchestrale abbraccia e bacia la moglie con trasporto (in questa tragedia manca in genere del tutto l’eros), e poi le racconta il suo incontro con le streghe recitando il testo che è nella lettera. La presenza corporea è dunque l’elemento propulsivo della regia fin nel dettaglio. Infine nella scena spettrale per eccellenza, l’apparizione di Banquo durante la festa, l’aspetto visionario viene drasticamente ridotto; non troviamo infatti gli effetti di luce o le proiezioni video, o la separazione spaziale del protagonista, che in genere rappresentano l’allucinazione; il fantasma è impersonato da un attore che sale la scala del trono ben visibile al centro della scena, concretizzando con la sua presenza fisica l’ostacolo alla sete di potere di Macbeth che scaturisce dal rimorso e dall’ossessione.

Il secondo nucleo tematico è il rito, altra grande costante della ricerca di Emma Dante, presente anche nel finale di Medea (una sorta di battesimo). Nel Macbeth compare in due momenti chiave: il primo è lo splendido concertato in crescendo che chiude il primo atto, dando voce alla preghiera collettiva dopo l’uccisione del re. Un momento intenso e solenne, tipicamente verdiano: Emma Dante lo valorizza inserendo un gruppo femminile che lava il corpo del re morto, il quale alla fine compie un gesto a scatti con le braccia, motivo ricorrente di uno spettacolo ricco di gestualità frenetica e meccanica.

Questa aggiunta di ritualità funebre ha chiari modelli iconografici nella pittura fra Cinque e Seicento (soprattutto il naturalismo caravaggesco), in particolare nell’iconografia della Deposizione. Il secondo momento chiave è l’inizio del quarto atto, nella fase discendente del protagonista, in cui si configura come un tiranno assoluto e folle; nel famoso coro «Patria oppressa» una serie di cadaveri vestiti totalmente di nero, stesi in fila, vengono coperti da un panno bianco, e diventeranno poi l’oggetto della lamentazione di Macduff nell’aria che segue immediatamente. Un rito funebre composto e geometrico, essenziale nel suo bianco e nero, che può richiamare alla mente varie tragedie del mondo contemporaneo.

L’ultimo punto che vorrei trattare è la commistione fra comico e tragico. Shakespeare è stato esaltato dai romantici anche per la sua contaminazione anticlassicista fra questi due poli opposti (nel Macbeth a proposito della scena del portiere); una contaminazione che diventerà sempre più vitale nella drammaturgia novecentesca, se si pensa a Beckett, che classifica Aspettando Godot come tragicommedia. Il teatro di Emma Dante sfrutta molto questo impasto, fin dal suo primo capolavoro, Carnezzeria: scene di violenza familiare rappresentate con una tensione espressiva estrema, potenziata da salti imprevedibili verso il comico. Per quanto riguarda Verdi, sappiamo bene che la comicità per lui è stata un episodio giovanile (Un giorno di regno) e poi dopo tanti decenni un sublime, malinconico approdo della vecchiaia, sempre mutuato dall’amato Shakespeare (Falstaff); per il resto le sue opere restano tutte dentro la cifra del tragico e del melodrammatico: non a caso Macbeth non contiene la scena del portiere. Ciononostante, la sua musica usa spesso elementi volgari, ‘bandistici’, che producono l’effetto di dissonanza comica, di rilassamento della tensione tragica, di mistione stilistica (saper usare la volgarità è tipico dei grandi uomini di teatro: lo sanno fare al meglio Shakespeare e Verdi, certo non Racine o Wagner). Nel Macbeth è il caso della marcia che accompagna l’ingresso in scena del re: più che una demistificazione del potere, mi sembra un comic relief, un abbassamento di registro stilistico prima della sublime scena notturna del delitto. Nella messinscena di Emma Dante vi compaiono ballerine in tutù che si muovono a scatti come automi, ballerini che fanno scherzi da circo e giocano con il fuoco, mentre gli stessi soldati della scorta imbastiscono con le spade quasi una danza, seguendo il ritmo facile e sommessamente sarcastico della musica verdiana. Lo stesso impasto tragicomico ritorna all’inizio del banchetto nel secondo atto, una vera «festa tragica» (così Francesco Orlando ha definito questo topos diffusissimo nel melodamma), in cui vediamo un saltimbanco scherzare e intrufolarsi fra gli invitati e in mezzo alla coppia regale; e ancora qualche tratto simile si ritrova nella scena delle streghe del terzo atto. Possiamo leggere in questa chiave anche una scelta registica che è stata criticata perché eccessivamente mediterranea e siciliana: rendere la foresta di Birman con alberi di fico d’India; nel video prodotto dal Teatro Massimo la regista la spiega nei termini simbolici di una natura crudele, ma mi sembra innegabile un effetto anti-tragico.

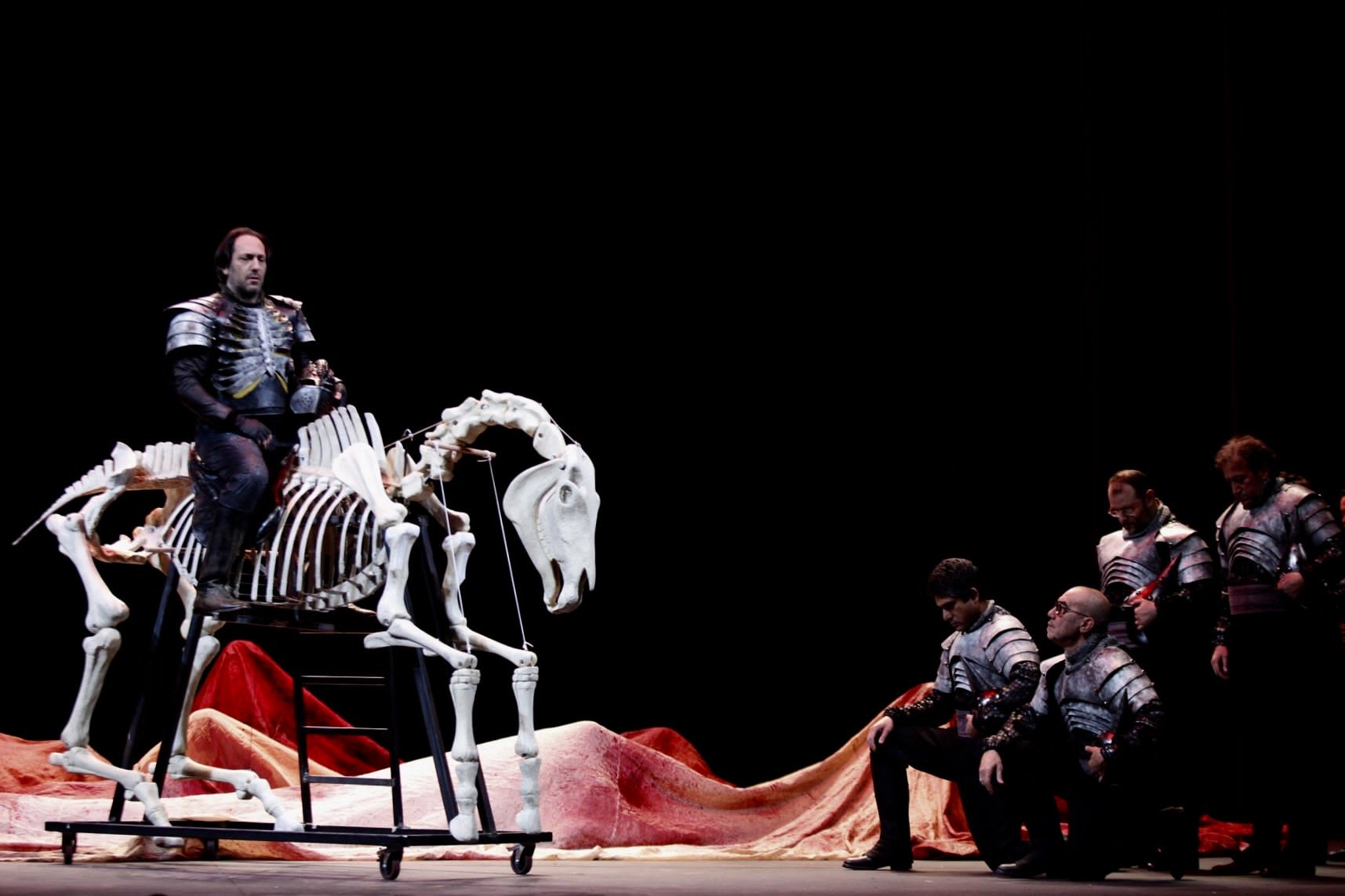

E qualcosa di simile si può sostenere anche a proposito di un’altra scelta tratta dall’immaginario siciliano: lo scheletro di cavallo che viene usato in vari punti dell’opera (nell’apparizione iniziale delle streghe, e nel finale del terzo atto, in cui viene cavalcato dai due sposi) è certo un rimando al magnifico Trionfo della morte esposto a Palazzo Abatellis a Palermo, ma realizzato in una forma popolaresca (da teatro dei pupi) che va verso una diversa tonalità stilistica.

Oltre a mescolare il tragico e il comico, il Macbeth secondo Emma Dante presenta anche punte più inclassificabili, fra il magico e il fiabesco. È il caso della follia di Lady Macbeth, unico momento in cui questa incarnazione del male assoluto può suscitare un’empatia negativa, proprio perché vista nel suo declino inesorabile. Nella regia di Mario Martone per lo Chatelet di Parigi (più tesa verso l’astrazione di una notte assoluta), l’empatia era intensificata da un video della coreografa Raffaella Giordano, che evocava possessioni demartiniane. Qui troviamo la Lady circondata da una serie di letti d’ospedale (due erano già stati usati per la coppia), chiara allusione alla follia, che iniziano una danza attorno a lei: un momento di grazia surreale, avvolto in un blu molto poetico (in uno spettacolo dominato dal rosso, dall’oro, e dal nero), quasi a stemperare la follia tragica del canto verdiano.

Vorrei concludere con una nota anti-filologica. Nella prima versione giovanile (1847), Verdi fa terminare l’opera con un declamato del protagonista morente: una scelta molto in linea, secondo me, con il meccanismo dell’empatia negativa che caratterizza questa tragedia. Nella seconda versione della maturità (1865), quella da sempre in repertorio, il finale è invece un coro dal ritmo saltellante e trionfante, che esalta la liberazione dal tiranno e l’ascesa di un nuovo re giusto e legittimo, condensando il lungo finale di Shakespeare, non a caso tagliato in molte rivisitazioni recenti, soprattutto a cinema (l’esaltazione positiva di un nuovo ordine suona poco consona alla sensibilità contemporanea). Nello spettacolo di Emma Dante, per scelta dei direttori d’orchestra (Ferro a Palermo, Noseda a Torino) troviamo montati insieme entrambi i finali, soluzione che ha il suo fascino, soprattutto perché la regia di Emma Dante in qualche maniera li rende omogenei, focalizzandosi totalmente sul protagonista. Dopo che gli attori vestiti di nero hanno posato sul cadavere le loro spade, tutti lasciano la scena, e cantano il finale dai palchi di proscenio o fuori scena, mentre sul corpo del re piove dall’alto il rosone di grate che in tutto lo spettacolo ha visualizzato la regalità con un certo effetto barocco (come sempre la scenografia è firmata da Carmine Marangola).

Il Macbeth è una tragedia profondamente nichilista (basta pensare alla celebre battuta sull’urlo e il furore): in fondo per renderla al meglio è giusto tradire un po’ il finale positivo di Shakespeare, o il coro di speranza e trionfo di Verdi. L’immagine del cadavere di Macbeth solo in scena, annientato dalla sete di potere, dalla «voluttà del soglio» (le grate), pensata da Emma Dante per il suo finale, esprime perfettamente l’idea che la vita sia «il racconto di un povero idiota! Vento e suono che nulla dinota!».