Nel panorama abbondante, diversificato e discontinuo delle scritture delle attrici teatrali – in attesa di un censimento vero e proprio – intendo mettere a fuoco i seguenti punti.

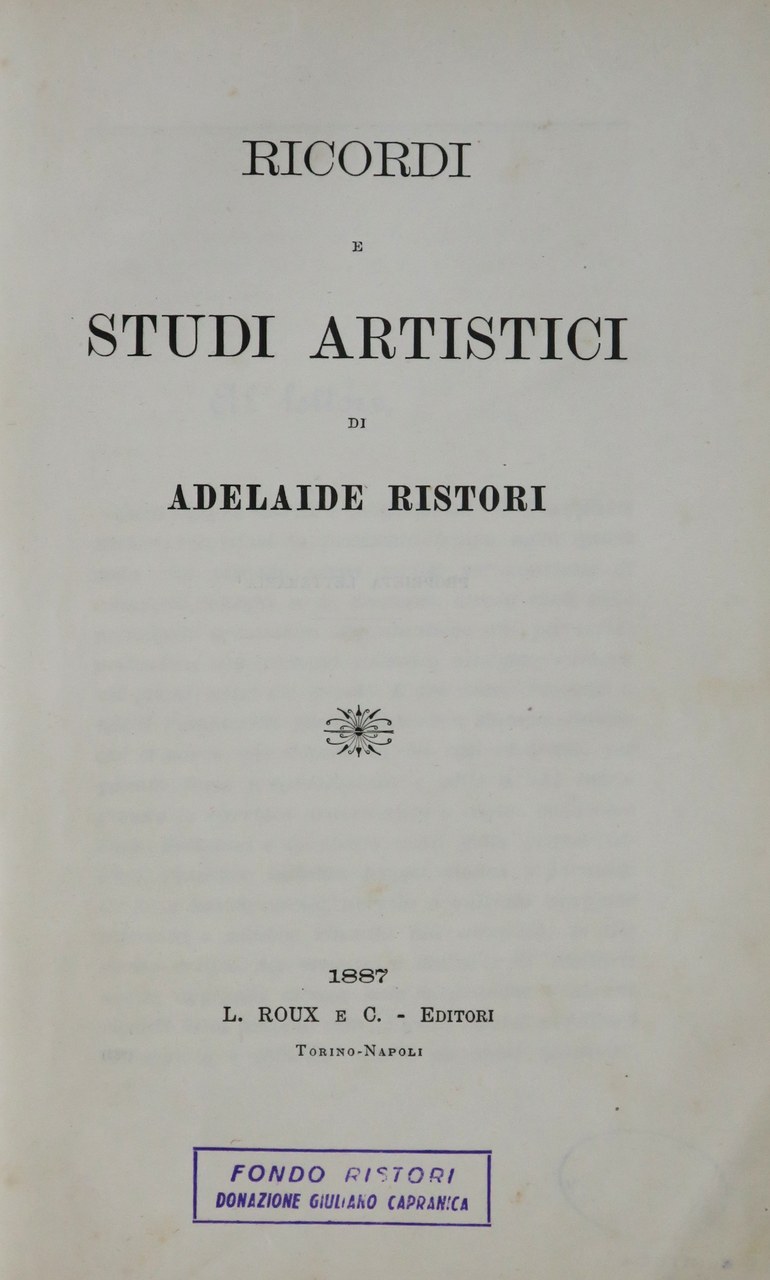

1. 1887, la prima autobiografia d’attrice in Italia Ricordi e studi artistici di Adelaide Ristori

Tutti e quattro i protagonisti della generazione del Grande attore – Adelaide Ristori, Ernesto Rossi, Tommaso Salvini, Antonio Petito – scrivono le loro memorie ma non per questo è meno forte il gesto di Ristori di riconoscersi soggetto degno di biografia, sia pure novant’anni dopo il pionieristico Mémoires de Mlle Clairon, actrice du Théâtre Français, écrits par elle-même. Le memorie sono uno strumento fondamentale di costruzione e diffusione della propria immagine pubblica, dunque fissano immagini artificiali e idealizzate che vanno decodificate. Ristori fornisce di sé un’immagine edificante di moglie e di madre ma nello stesso tempo mette in luce i suoi poteri come primadonna e capocomica e non ne nasconde i lati faticosi. E, soprattutto, oltre alle vicende biografiche, propone sei studi approfonditi dei maggiori personaggi interpretati [fig. 1]. Da questo punto di vista rappresenta un modello avanzato rispetto a produzioni successive anche recenti, pur significative: la stessa Valentina Cortese – indiscutibilmente una diva – è avara di approfondimenti sul suo lavoro specifico di attrice (Quanti sono i domani passati) e ancor meno dicono le memorie di Ilaria Occhini (La bellezza quotidiana).