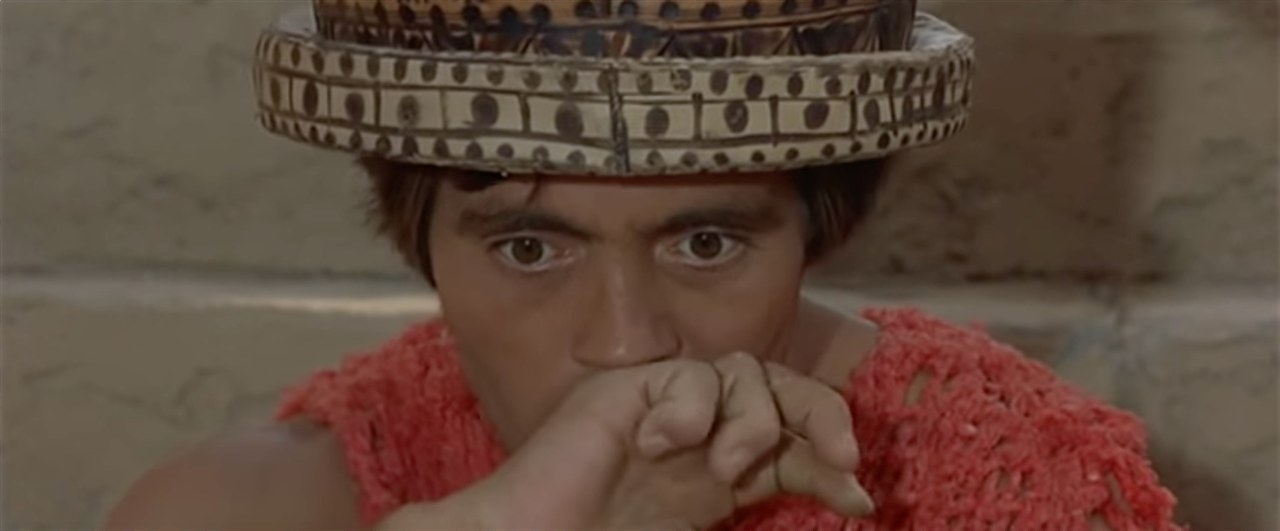

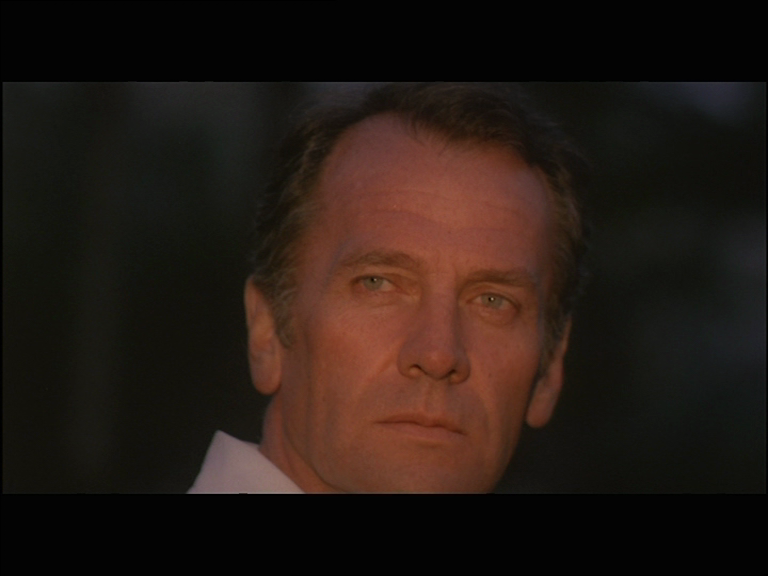

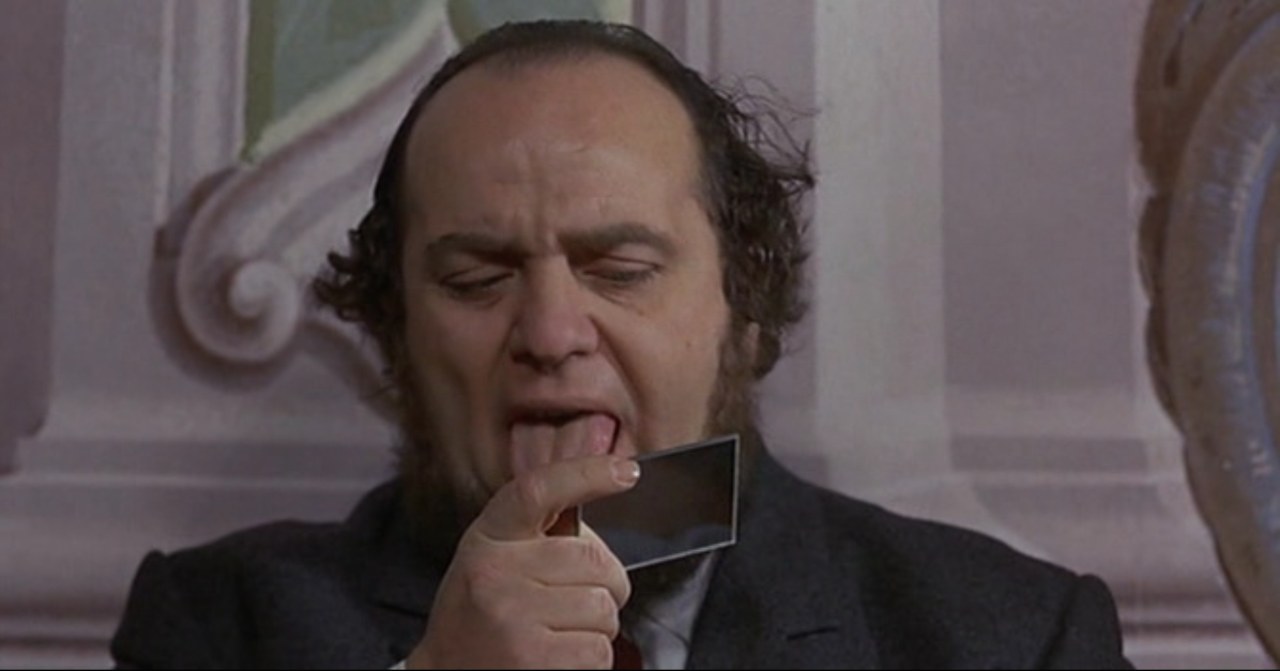

Pier Paolo Pasolini non ha mai codificato una puntuale e organica teoria della recitazione cinematografica ma ha sempre prestato grande attenzione alle scelte di casting, intervenendo continuamente su questioni relative al rapporto con gli attori e le attrici. La sua sensibilità verso la dimensione corporale, l’interesse per la relazione tra spazi e figure fanno sì che ogni film rilanci sempre nuove traiettorie di senso legate alla presenza e alle dinamiche di interazione fra interpreti. L’importanza delle pose, dei gesti, degli sguardi dei personaggi determina una frizione costante fra verità e artificio, puntando alla perfetta combinazione fra carattere e atto performativo.

Con la Galleria «Lampeggiare nello sguardo». Attrici e attori nel cinema di Pasolini si vuole disegnare una mappa delle pratiche e delle teorie attoriali messe in atto dal regista, tema finora poco indagato dalla critica ma decisivo per intendere gli equilibri e le dinamiche del suo sguardo. La struttura prevista sarà quella di un dizionario-atlante, con voci dedicate ad attori e attrici che ricostruiscano – dove è possibile sulla base della documentazione disponibile – la relazione fra il regista e l’attore, le peculiari caratteristiche performative che il viso e il corpo di ogni interprete assumono nei film di Pasolini, oppure (nel caso degli attori professionisti e delle star) le modalità con cui lo scrittore si confronta con la loro immagine divistica.