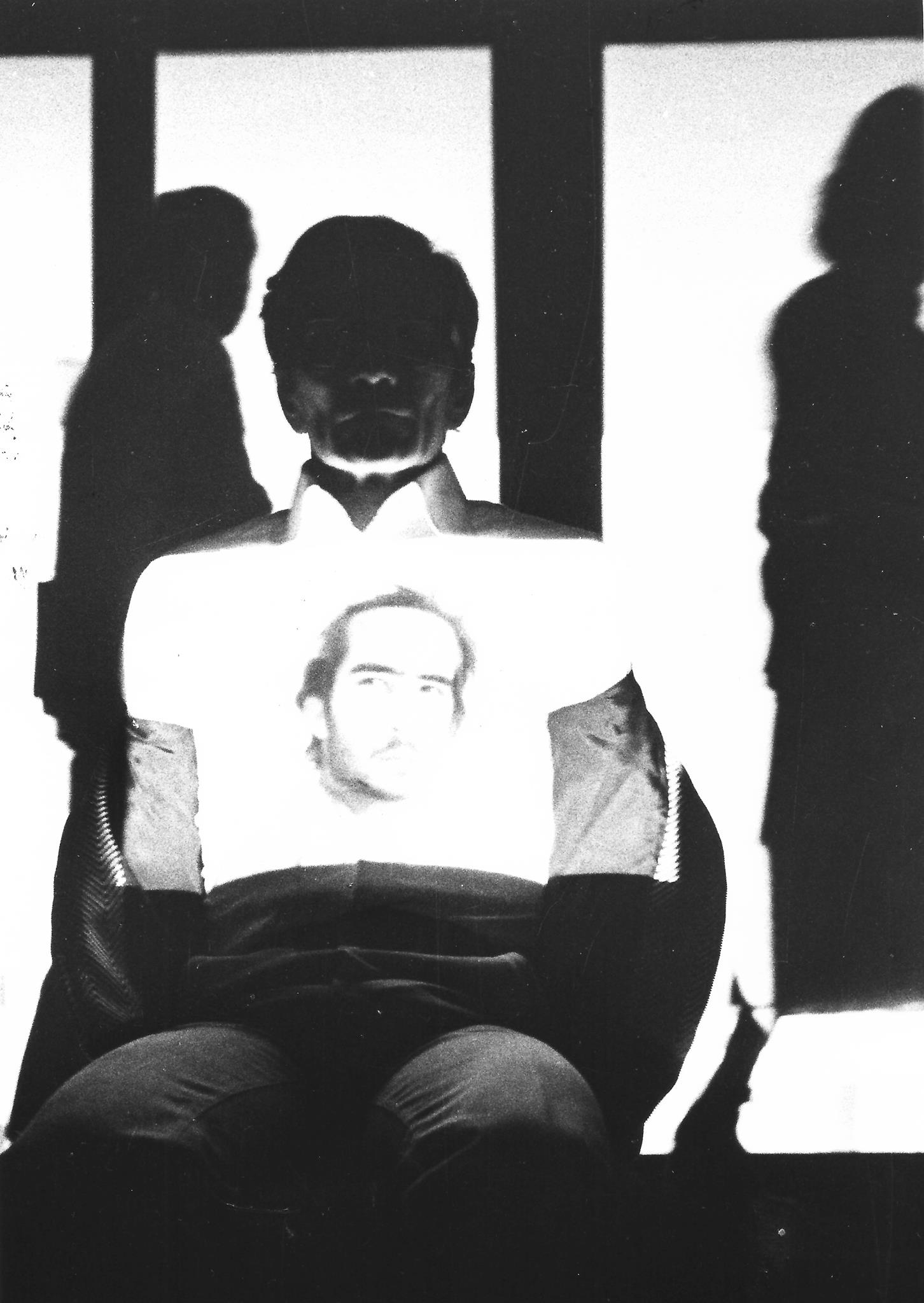

«Mi ringraziò a lungo, salutandomi, per l’occasione che gli avevo dato di ripensarsi ‘dentro’ una sua opera. Era l’intenzione di quel mio atto dal titolo Intellettuale». Riferendosi a Pier Paolo Pasolini, l’artista Fabio Mauri ricorda con queste parole, adesso accolte nel volume Il diaframma di Pasolini, la performance che si tenne il 31 maggio 1975 in occasione dell’inaugurazione della Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Quella sera nell’atrio della Galleria, Pasolini, seduto in rigida posa su una sedia, lasciò che gli fosse proiettata sul torace, coperto da una camicia bianca, la prima parte del suo Vangelo secondo Matteo. Lo scrittore si prestò alla realizzazione della performance e divenne – attraverso il proprio corpo – un inconsueto supporto mediale, mezzo di trasmissione delle immagini, stabilendo con l’opera da lui stesso ideata un legame fisico, di suggestiva intimità.

Come era accaduto con il regista Miklós Jancsó, sul quale Mauri aveva proiettato sempre nel 1975 il suo film Salmo rosso nell’ambito dell’azione intitolata Oscuramento, anche Pasolini, già amico dell’artista dai tempi della prima giovinezza, decise di partecipare ad un atto performativo che lo identificò visivamente e senza nessuna mediazione con una delle sue creazioni filmiche. È l’immagine che procede dal piano concettuale e si fa corpo a catalizzare l’attenzione dell’artista e a racchiudere il senso di quella singolare operazione intellettuale: