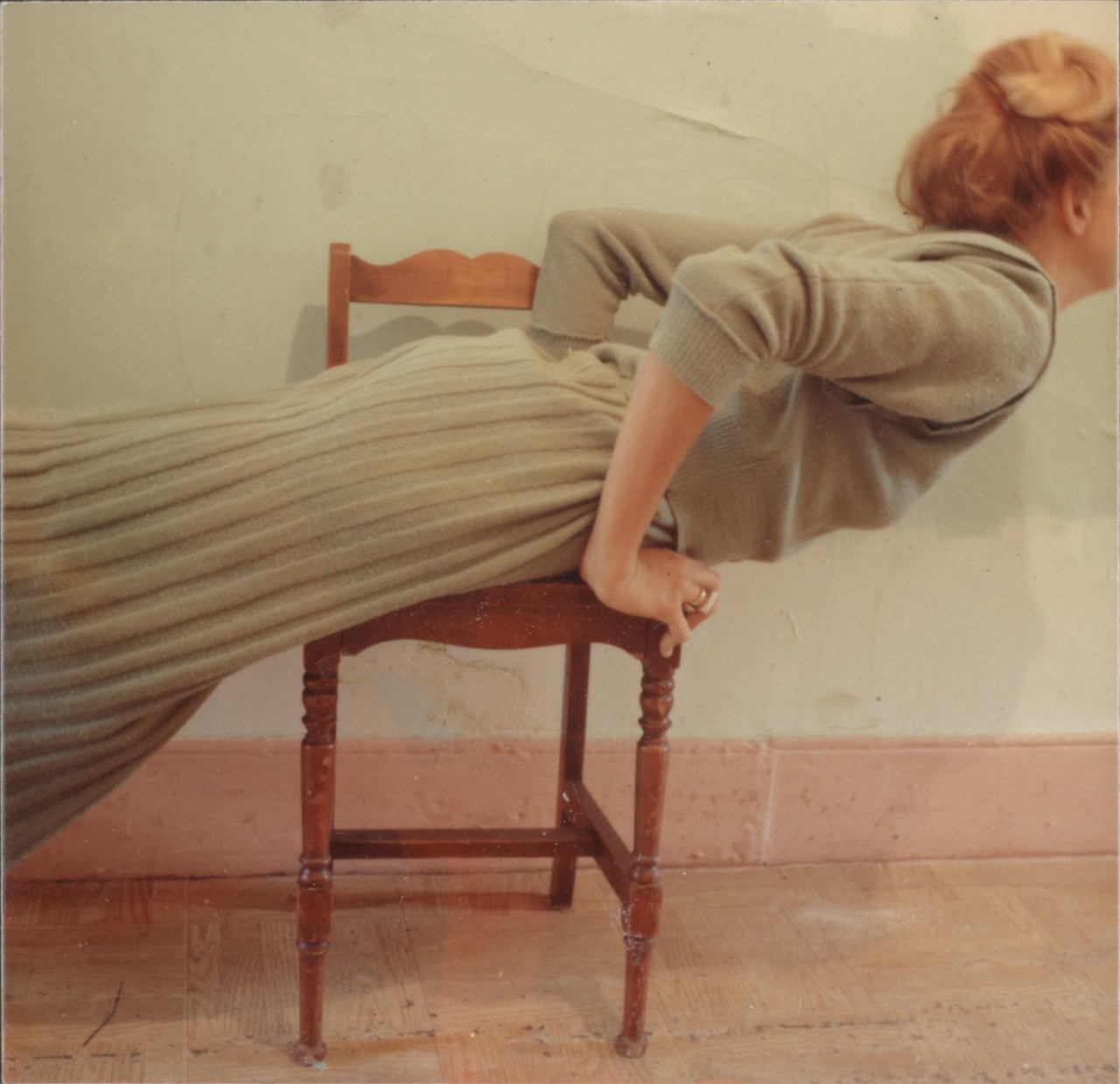

Ci siamo soffermati a lungo sulla relazione fra parole e immagini - relazione che costituisce uno dei centri pulsanti della sua scrittura, nella quale convergono interessi e passioni legate alla sua formazione di storica dell’arte. Il plurimo talento di Sarchi, infatti, fa convivere la sua vena creativa generatrice di storie e le sue competenze di studiosa del patrimonio storico-artistico, e - per sua stessa ammissione - si alimenta dell’oscillazione fra astrazione della parole e concretezza materiale delle immagini. Disseminate di citazioni visuali e di frammenti ecfrastici, quali ad esempio il quadro di Primaticcio che raffigura Ulisse e Penelope e che viene descritto nell’Amore normale; gli acquerelli di Carol Rama citati ne La notte ha la mia voce; o ancora il dettaglio dell’uovo della Pala di Motefeltro di Piero della Francesca e le rifrazioni tematiche che questo riferimento pittorico assume ne Il dono di Antonia, le immagini si offrono spesso come precipitati del pensiero, sintesi particolarmente efficaci degli snodi della narrazione, folgoranti condensazioni delle verità più profonde a cui giungono i protagonisti e le protagoniste dei suoi romanzi.