[…] Il tuo occhio non regge la visione?

E tu saltala, se sei un arcangelo

Remo Pagnanelli

1. Il poeta come archeologo dell’inconscio

«Scrivere fa parte dell’esistenza sebbene io abbia qualche dubbio in proposito. Il dubbio deriva, a seconda dei casi, dall’ipotesi di un di più di vitalità che lo scrivere rappresenta oppure, all’opposto, dal sintomo di incompletezza, di non adeguata attitudine a vivere pienamente».[1] Queste parole di Vittorio Sereni, che tolgo da un Autoritratto del 1978, si attagliano perfettamente alla figura di uno scrittore che a Sereni fu molto legato, Remo Pagnanelli, nato nel 1955 a Macerata e ivi morto suicida a soli trentadue anni.[2] Per comprendere appieno il percorso creativo di Pagnanelli è decisivo riflettere sulla sua concezione «archeologica» del sentire umano in generale e della scrittura in versi in particolare. «La poesia», osserva, «è per me operazione archeologica, nella duplice direzione di discorso del Principio e conservazione e custodia di ciò che è andato perduto o che si sta perdendo, di ciò che comunque il nostro cervello antichissimo vede di continuo “ri-affiorare”»[3] Tale concezione viene maturandosi già nel giovane Pagnanelli sulla scorta di alcuni decisivi stimoli intellettuali: in primis, il pathos dionisiaco nicciano; in secondo luogo, la lezione freudiana del sintomo e la teoria junghiana secondo cui la psiche inconscia sarebbe una struttura metapersonale, ovvero eccedente la cornice individuale.[4] E ancora, la convinzione eliotiana che la tradizione si muova per cooptazione di individualità da parte di forze sovraindividuali;[5] i contributi bachelardiani che sollecitano una lettura psicoanalitico-elementale del fatto creativo; l’ipotesi ermeneutica di Arnheim secondo cui l’iconicità deriverebbe dall’inconscio.[6] Ma, soprattutto, la nozione warburghiana di sopravvivenza e la centralità attribuita dallo storico dell’arte tedesco alla dinamica degli intrichi psichici in cui la vita simbolica non cessa di dibattersi.

La costellazione intellettuale che ho qui brevemente tratteggiato, niente affatto esaustiva, credo aiuti a illuminare meglio il senso di una dichiarazione d’autore come questa: «Il poeta non è altro che un pescatore paziente, silenzioso e dis-attento, nel grande lago dell’inconscio collettivo».[7] L’immagine equorea è particolarmente interessante perché in tutta la poesia di Pagnanelli il soggetto è sottoposto a una tentazione, e direi quasi a una coazione, di matrice squisitamente junghiana, che lo spinge ad andare alla deriva verso le strutture profonde: un ‘andare al fondo’ sempre a rischio di diventare un ‘andare a fondo’. Stiamo del resto parlando di un autore che ha letteralmente tematizzato la scomparsa del sé, anche nel senso fisico dell’autoeliminazione, di un poeta insomma costantemente ‘tentato di morire’ (tentazione poi tragicamente attuata), e la cui opera ha complessivamente il respiro diegetico e diseguale della ‘storia di un’anima’, ma di un’anima della fine del Ventesimo secolo, cioè un ‘io’ inabissato. Ma a questo aspetto dedicherò il paragrafo conclusivo. Torniamo intanto al nome di Warburg. Ecco, non credo sia mai stato osservato come in tutta l’opera del poeta marchigiano le due forze che, secondo lo studioso tedesco, imprimerebbero alla cultura occidentale la sua perpetua oscillazione psichica, entrino frequentemente in gioco: da un lato l’estatica Nympha fluida, rapita dall’entusiasmo, dall’altro la divinità fluviale afflitta, ovvero a tendenza malinconica.[8] Non mi pare un caso che sin dagli esordi i versi di Pagnanelli siano densamente popolati da numi melanconici e da fanciulle sospese tra un umido eros balneare e l’archetipo romantico di Ofelia,[9] gli uni come le altre immersi in scenari dove elementi arborei e acquatici compaiono fianco a fianco.[10] Proprio nell’addensarsi di numerosissime immagini equoree è dato verificare il costante sforzo di reviviscenza rammemorativa del patrimonio culturale trascorso che caratterizza l’opera di Pagnanelli, peraltro sempre in bilico tra un invernale chiaroscuro di matrice nordica e un richiamo ai colori caldi e alle forme morbide del mondo italico. E in effetti questa poesia, che abbonda di luci polverose e stinte, dominata da un simbolismo cromatico saturo di vuoti, sovente da una grisaille che è anche eco di un grigiore umorale,[11] si illumina però a tratti d’una fecondità mediterranea nell’esplodere di alcuni episodi di solarità, nel palpitare degli umori carnali e nella tramatura a tratti mitologico-arcaizzante delle occasioni visive che la costellano.

Il tutto affidato a un’idea di visionarietà intesa come tentativo di «rendere accessibili i fantasmi e ciò che travalica la realtà fenomenica», secondo le parole d’autore,[12] a partire dal dato primario della vita intrapsichica. In particolare la reminiscenza iconografica, avanzando da profondità ancestrali e immemoriali, funge da shock epifanico, facendo riaffiorare alcune giacenze sepolte dell’immaginario condiviso ma anche i segni leggibili del desiderio del singolo.[13] Di quello che con Pierre Fédida potremmo chiamare «il soffio indistinto dell’immagine»,[14] Pagnanelli scrive nell’importante saggio Ipotesi (ipostasi) per una definizione di visionarietà, dove afferma

[...] che l’immagine è anche una proiezione di paure o desideri collettivi. Passiamo dal simbolo (dal polisimbolo) all’archetipo: l’artista è colui che sa attingere e rendere ipercodificata una materia arcaica, propria dell’umanità, è colui che sa scoprire dietro le vestigia della rimozione (vista come stile) le istanze comuni, il patrimonio della specie […]. L’assunto dell’universalità dell’arte si rifà a tale principio: l’arte è universale quando parla attraverso archetipi.[15]

Una visionarietà rammemorante e reviviscente è insomma ciò che caratterizza al meglio lo sguardo archeologico di Pagnanelli: il poeta ‘pesca’ nel patrimonio trascorso, lo richiama nei suoi versi, e così facendo lo ravviva. Allo stesso tempo, si definisce in quanto anello della catena, tessera nel vertiginoso mosaico di quello stesso patrimonio.

2. Verso gli archetipi

Quali sono, dunque, le visiting images che maggiormente contano nell’avventura espressiva di Pagnanelli? E quale la loro risignificazione in quanto «materiale visionario», per dirla con lo Jung di Psicologia e poesia?[16] Un primo livello rammemorativo è dato dal richiamo del nome di un artista, o di un movimento pittorico, in grado di evocare peculiari e inconfondibili esiti figurali. Con discreta frequenza, Pagnanelli fa echeggiare nei suoi versi alcune paradigmatiche ‘maniere’ della storia dell’arte, caricando il proprio discorso poetico di studiate risonanze. Giocano un ruolo decisivo in tal senso le presenze dei maestri marchigiani Lotto («nella somma di tendaggi / blulavati, in letti-arenili spolverati da madonne / contadinesche e lottesche»)[17] e Taddeo Zuccari («in vista del tritume della foce inalberò una storpiatura / alla Zuccari, una mano, per cui qualcuno pensò ad uno strano / saluto» in per il lungo percorso e le traversie).[18] Non meno notevoli i rimandi al voyant William Blake («i nomi si confondo ma l’angelo di Blake non è un falso / incava il suo becco nei nostri petti e ci addomestica l’amore»),[19] alla scuola di Barbizon («essere nella sparizione maculata (oh, miracolata) uno / di quelli di Barbizon o delle nostre parti non fa / differenza, per floridezza, gonfie rapide mongolfiere»)[20] o, ancora, all’amato Pierre Bonnard, di cui sono chiamati in causa i cromatismi accesi, i gialli e i viola stonati, gravidi di presagi luttuosi alla Van Gogh o alla García Lorca («di quel giallo che l’ultimo Bonnard / preferiva...»;[21] «nella sala dove sta affogando nessuna lampada che ricordi i viola di Bonnard, quelli che sfilano a capo chino sotto un crinale di betulle»).[22] Un vero e proprio incunabolo novecentesco è rappresentato dall’apparizione, nei versi incipitari del componimento Clinica, delle bottiglie di Morandi, ovvero dell’oggetto forse più genuinamente warburghiano e intemporale della pittura del Ventesimo secolo: «efficiente disordine. Bottiglie morandiane / metà opache, lembi di liquide rose sui guanciali, / veli veloci a coprire...».[23]

Di estremo interesse è poi il fatto che Pagnanelli convochi, in sede critica, artisti di varie epoche per restituire la natura intrinsecamente visiva, e visionaria, dei versi di alcuni autori amati. Anche in questo caso i «segni dipinti», per dirla col Sereni di Lavori in corso tanto caro a Pagnanelli,[24] vengono prelevati da una sorta di grande repertorio occidentale allo scopo di far affiorare il non-detto dei poeti del Novecento, così di fatto certificando la qualità atemporale dell’occasione figurativa evocata e la sua capacità di sopravvivere al tempo e vivificare il presente. L’elenco di queste contaminazioni associative sarebbe molto lungo, bastino alcuni esempi: Penna celebrato per il «sorriso antonelliano» che emerge dalle sue pagine («(quello del ritratto del marinaio, insondabile, saggio, ma pure folle)»);[25] Sereni definito «fiammingo» e vicino ai modi di Bruegel;[26] Caproni implicitamente accostato a Watteau.[27]

Più complesso il caso del proustiano Bertolucci, apparentato ai francesi Corot e Bonnard,[28] ma anche celebrato per una certa familiarità con i fantasmi rinascimentali: le sue epopee contadine appaiono a Pagnanelli «come i soffitti di Pietro da Cortona»,[29] mentre certi suoi ritratti farebbero pensare a un «Bronzino moderno».[30] E ancora Mondrian, additato come un riferimento fondamentale per capire Giampiero Neri,[31] al pari di un Redon per Giovanna Bemporad,[32] di Correggio per Dario Bellezza,[33] di Boccioni per Maurizio Cucchi e Milo De Angelis,[34] di Masaccio per Cristina Annino.[35]

Tornando ai versi d’autore, è da osservare come talora l’elemento storico-artistico paia fungere da suggestione puramente archetipica, nella misura in cui quelli che con Montale possiamo chiamare gli «stimoli del mondo visibile»,[36] simbolicamente risonanti ma non immediatamente referenziati, si accampano sulla pagina in qualità di elementi transtemporali, apparizioni metapsichiche. Qualche esempio di queste paradigmatiche tessere musive: «spegni quelle ciglia tardogotiche»,[37] «radici come il Laocoonte, sotto una viva sorgente»,[38] «sagome fiamminghe»[39] o ancora il richiamo, nel componimento intitolato Versi protocristiani, a un passato che nell’affastellarsi di sarcofagi etruschi, formelle romaniche e mosaici bizantini si fonde inestricabilmente con l’oggi.[40] Una modalità direi squisitamente warburghiana di giocare con gli attrattori visivi si riscontra poi nell’immagine delle «giuditte gravate di ceste» che leggiamo nella lirica il sangue fa fiori (i fiori del sangue) muffe lattee,[41] dove l’opzione del plurale indefinito condensa al meglio la visionarietà rammemorante dello sguardo archeologico di Pagnanelli. A questa stessa progettualità creativa vanno ascritte anche due liriche tra le più interessanti del poeta marchigiano, entrambe legate a reviviscenze di matrice caravaggesca.

Qui la parola dà esplicitamente forma allo spazio in risposta alle sollecitazioni del campo scopico istituito dallo stimolo visivo. Credo di poter riconoscere la presenza del Riposo durante la fuga in Egitto della Galleria Doria Pamphilj nei versi che seguono:

la fuggitiva sotto una pergola di lana assopita

non vede il ragazzo dai capelli rossi...,

è lui a sonargli la corda del sonno,

battendo dolcemente le ali sul corpetto.

(Oh, l’Egitto è lontano, una visione

di piane e montagne).[42]

La stessa tela è evocata anche altrove, in un testo che recita:

(di nuovo, visto da dietro), l’angelo fulvo schiocca l’archetto

e suona il sonno alla famigliola in fuga.

Il riposo nemico non intralcia i sacchi e le fiasche,

su cui s’appoggiano compostamente. Le sabbie muovono a coprirli.[43]

Si noti, in entrambi i casi, la preminenza accordata alla Vergine dormiente e all’angelo musico posto in primo piano: due presenze che nel capolavoro caravaggesco ripetono, riportandoli in scena sotto diverse spoglie, i due archetipi arcaico-pagani già ricordati nel paragrafo iniziale, ovvero le warburghiane figure della ninfa fluviale (da notare come la Sacra Famiglia stia sostando in prossimità di uno specchio d’acqua) e della divinità melanconica.

Non meno interessante risulta poi il caso della lirica il centro sono i piedi, che impagina un altro capolavoro caravaggesco, il San Matteo e l’angelo detto anche San Matteo rifiutato.

il centro sono i piedi: piante gelide e terrose

di dure screpolazioni, da San Matteo rifiutato. Quello che cerchi e continuamente fugge

sono i piedi dell’amore, la sua tunica leggera

ridente ma in realtà sfatta

(detto fra noi non si capisce come ancora regga).[44]

Emerge da questi versi un groviglio di presente sensoriale e memoria simbolica che ne fa, credo, un esempio perfetto di sopravvivenza warburghiana secondo i modi di Pagnanelli: distanza auratica e collasso empatico; molteplicità significante delle singolarità; disseppellimento di codici remoti; sensi investiti dalla prossimità, cioè dalla fisicità del corpo ridotto a cosa inanimata e, a livello di sottotesto implicito, l’idea di poesia come officium, anzi addirittura come martirio (il poeta ‘come’ il Santo pronto all’estremo sacrificio).

3. Adèle c’est moi

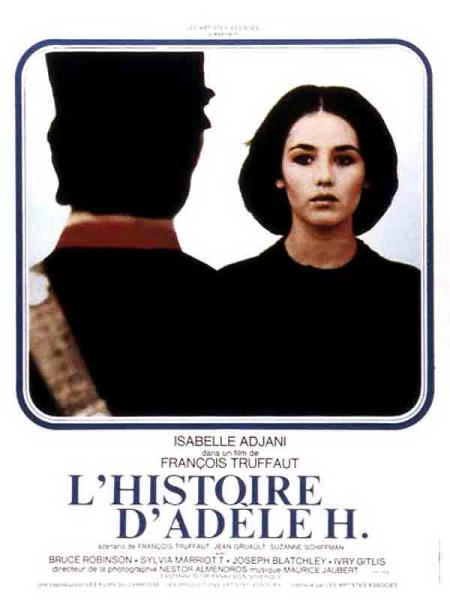

Quanto al cinema, si tratta di un’arte che non sembra aver troppo influenzato la poesia di Pagnanelli,[45] con almeno una importante eccezione: L’histoire d’Adèle H. di François Truffaut (1975).

Difficilmente questa figura femminile che attraversa l’Oceano per inseguire nel Nuovo Mondo un amore impossibile, e che al contempo vive un’identificazione sconvolgente con la sorella morta affogata,[46] avrebbe potuto non attirare l’attenzione e l’interesse del poeta allora ventenne, che infatti a quella pellicola lega uno dei suoi componimenti più struggenti, Adele Hugo:

Visto come termina il film,

nella terribile penombra

di una sordida periferia con

barattoli e cani tra le carcasse

nel caldo forsennato la sua figura

eretta col disordine nei capelli...

Questo è il profumo delle ultime

stagioni, del silenzio che ci segue

da una stanza all’altra e anche tu

dopo me odorerai di morte

(la villa in disfacimento, l’eredità

perduta, perduto il sonno e la

pazienza ma non è completamente vero

se si aspetta ancora, tutto perduto

e c’è dell’onore in questo

e anche bellezza e soddisfazione se vuoi).

– Non muoverti mai più da quella sedia

amore, sei così bene incorniciato

dalla paralisi in cui t’ha ridotto

il mio desiderio e anche se so

che veleggi lontano per me è lo stesso

tu sei qui attaccato al muro.

E pensare che avevo dubitato così spesso

di te che le braccia cadevano

e gli occhi sulle braccia cadute

e le palpebre dopo questi e chissà

quanto altro ancora,

pensare che ti avevo amato

e ora non c’è che invidia della libertà

e attaccamento al corpo –

unica ragione del dissolvimento,

dell’odio dell’impazienza.

Quando troveranno questo corpo coperto di lana

diranno che ero pazza

(perché ti avevo inseguito tutta la vita)

diranno che non ero cresciuta

(perché seguitavo a parlare di te)

diranno che ero sempre disattenta

(perché ti pensavo di continuo).

Le cose non stanno precisamente così

ma è troppo tardi per discuterne

voi dite che è stata una catastrofe

eppure si trattava pur sempre di vita per me.

Guardate ora come ne rido – senza bocca

né sguardo – mentre si recide

il filo della memoria e mi trovo

tutta immersa nel vaneggiamento...

Di quale sciagura vo parlando

se anche nella trama del sonno

riesco a giudicarmi, forse dell’anima

cui ritorno – ma mi cresce

intorno un muro e prende di nuovo

il sopravvento, né ho alcuna

carta miracolosa che serva da parvenza

da pedaggio – non resta che tirarmi

sopra la testa anche questo buio.[47]

Perché soffermarsi proprio su questo testo? Per varie ragioni. Intanto perché L’histoire d’Adèle H. è un esempio di romanzesco filmico[48] perfetto per scavare nel contenuto psichico latente dell’immagine, nelle invarianti sovratemporali che essa dischiude e nel gioco di reviviscenze che sollecita. Scrive Didi-Huberman: «Ciò che in ogni immagine – “libera”, “artistica” o “moderna” che sia – ci prende empaticamente non sarebbe altro che una forza di attrazione venuta dalla sua stessa oscurità, cioè dalla lunga durata dei simboli che lavorano in essa».[49]

Nella pellicola truffautiana la giovanissima Adèle è assediata da un minaccioso manipolo di fantasmi: intanto, l’ingombrante fantasma del padre Victor, che è poi anche il fantasma della Letteratura – dunque della tradizione, diremmo addirittura della Storia – cui sono dedicati i titoli di testa, una carrellata di lacerti della sua ominosa opera grafica. Si tratta di immagini che anticipano il tono notturno, angoscioso, enigmatico del film, in un susseguirsi di stampe, acqueforti, lavis dominate dai toni del marrone scuro e che presentano forme da incubo, misteriose (fortezze allucinate, riccioli neri, baratri di ombre, oscure spirali, imbuti di inchiostro... e un ritratto di fanciulla).

La scelta di mettere un intero Oceano tra sé e il Nume-H. da parte della ninfa-Adèle è anche la risposta a un’ingombrante paternità rifiutata, alla pressione sociale esercitata dal regime patriarcale sul mondo femminile. Poi, si è detto, c’è il fantasma della sorella affogata, l’immagine ritornante del suo corpo alla deriva, scosso e risucchiato dai flutti: attratta dalla fluidità minacciosa, amorfa e seducente, del mare, Adèle, «equorea creatura» per dirla con Montale, per tutto il film è lambita da un costante moto ondoso che a ogni istante minaccia/promette di avvolgerla e trascinarla via. Con ogni suo gesto la giovane si avvicina al freddo amplesso del nulla, alle sue acque nere e profonde, e insieme cerca di dibattersi e sottrarsi all’identificazione fatale con la sorella.[50] Ma, soprattutto, a incombere c’è il fantasma dell’uomo amato, il tenente Pinson, la cui vista Adèle, letteralmente, non regge. Truffaut sosteneva che questa è una «histoire d’amour à un seul personnage»,[51] e in effetti qui l’oggetto del desiderio è sempre ‘altro’ e sempre ‘altrove’: inseguirlo ciecamente significa incamminarsi nel «[...] percorso irreversibile di un’agonia che ha per fine la morte».[52] La drammatica vicenda di questa fanciulla, sacra e insieme perversa,[53] condensa dunque una serie di nodi archetipici della vita metapsichica: l’isteria come ultimo rifugio per il piacere negato, il male come linguaggio che esprime ciò che il corpo stesso non riesce più a dire, la morte simbolica come perdita dell’identità, l’idea junghiana che si fantastica quello che ci manca.

Ma è inevitabile anche osservare come la storia di Adèle consuoni con alcuni aspetti della personalità creativa di Pagnanelli. Questo ‘io’ che vive sul bordo stesso del «gorgo che stride», per parafrasare ancora l’Esterina montaliana, là dove l’imperativo biologico a esistere si scontra con la seduttiva promessa d’una pace profonda nel grembo, avido e avvolgente, del non-essere, non poteva non affascinarlo. Si noti come il componimento sopra riprodotto si apra non sull’inizio bensì sull’epilogo del film, restituendo l’immagine di una resa totale: Adèle, epistolografa inesausta, grafomane e iperattiva, perde infine la parola e diventa lei stessa un fantasma, uno spettro silenzioso e scarmigliato che si aggira per i vicoli di Bridgetown. Le strofe iniziali affrontano di petto il problema di fondo della vita di questa donna: l’inconciliabilità tra l’assolutezza del desiderio e le angustie dell’esistente, la polarità costante tra il pathos provato e il conato strozzato del logos, il dibattersi disperato tra un proliferare entusiasta della parola (anche nel senso antico di delirio creativo) e il suo rarefarsi limbale, depressivo. «Voi dite che è stata una catastrofe / eppure si trattava pur sempre di vita per me» sono versi da cui affiora in maniera nitida, e inquietante, la silhouette di Remo dietro quella della sventurata figlia di Victor Hugo, «[...] continuamente minacciata dalle tenebre del silenzio e della morte».[54] In apertura ricordavo le parole di Sereni secondo cui scrivere implicherebbe un di più di vitalità oppure il sintomo di un sentimento di inadeguatezza esistenziale. Nel caso di Pagnanelli propenderei per la prima ipotesi. Notava Giovanni Giudici a proposito di un’altra voce novecentesca morta suicida, Sylvia Plath:

Ma potrebbe valere anche l’ipotesi contraria che la presenza del tema “suicidio” o “autocancellazione” in alcune delle sue poesie più riuscite fosse in effetti un modo rituale di esorcizzare l’irrazionale del cupio dissolvi: la poesia è spesso finzione scenica dove il tanto parlare di morte può significare in realtà un disperato amore del vivere.[55]

Credo che qualcosa di simile valga anche per il poeta marchigiano. In una poesia come la sua, dove il tema ‘suicidio’ o ‘autocancellazione’ occupa uno spazio non esiguo, il movimento ‘archeologico’ dello sguardo e della parola, ‘andare al fondo’, va inteso senz’altro come una risposta all’ – e non una premessa del – ‘andare a fondo’. Lo sforzo rammemorante e reviviscente cioè contrappone all’incombente ossessione della morte una scelta palingenetica in senso proprio: quella di ‘far rinascere’ immagini, forme ed esistenze trascorse, ripescandole dal grande lago dell’inconscio collettivo. Una scelta di amorosa dedizione all’esistito, all’esistente, all’esistenza, impraticabile per chi non sia mosso da un disperato amore del vivere.

1 V. Sereni, Gli immediati dintorni in Poesie e prose, a cura di G. Raboni, con uno scritto di P. V. Mengaldo, Milano, Mondadori, 2013, p. 670.

2 Per l’opera poetica si rinvia a R. Pagnanelli, Le poesie, a cura di D. Marcheschi, Ancona, Il lavoro editoriale, 2000 (d’ora in poi il libro sarà citato come: LP). Tra i contributi critici più recenti segnalo F. Ippoliti, ‘Il poeta è un ragazzo. Remo Pagnanelli tra Dopo (1981) e Atelier d’inverno (1985)’ in S. Stroppa (a cura di), La poesia italiana degli anni Ottanta. Esordi e conferme III, Lecce, PensaMultimedia, 2019, pp. 63-90 e, sugli inediti, R. Donati, ‘“In un punto si capisce il mondo”. Il laboratorio poetico di Remo Pagnanelli alla luce delle carte d’archivio’, in S. Ghidinelli, E. Gambaro (a cura di), La poesia in archivio. Progetti autoriali e processi editoriali, Milano, Unicopli, 2019 (in corso di stampa).

3 Altrove, a rivendicare un ruolo politico della scrittura in versi: «[...] la poesia è la Memoria di ciò che nel suo cuore di umanità le forme di potere cercano di obliterare» (R. Pagnanelli, ‘Punti per una improbabile etica-poetica’, La collina. Rivista di letteratura, iv, 8, giugno 1987, p. 11, poi riprodotto anche in Istmi. Tracce di vita poetica, 1-2, 1997, pp. 64-66). E ancora: «Ritengo necessario un accesso alla storia non più e non solo evenemenziale, ma alle risorse archetipali: qui è possibile un recupero della funzione sociale, nel fatto di bere alla fonte dell’esperienza comune e patrimoniale della specie» (R. Pagnanelli, Verso, Poesia e Tempo, Ancona, Il lavoro editoriale, 1988, poi ugualmente nello stesso numero di Istmi, pp. 66-69).

4 Cfr. G. Alfano, C. Colangelo, Il testo del desiderio. Letteratura e psicoanalisi, Roma, Carocci, 2018, pp. 90-94.

5 Cfr. T. S. Eliot, ‘Tradizione e talento individuale’ in Id., Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e la critica, con una nota di M. Bacigalupo, Milano, Bompiani, 2010, pp. 74-79.

6 Cfr. R. Pagnanelli, Scritti sull’Arte, a cura di A. Anelli, Piacenza, Casa Editrice Vicolo del Pavone, 2007, p. 12.

7 R. Pagnanelli, Studi critici. Poesia e poeti italiani del secondo Novecento, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mursia, 1991, pp. 138-139. Altrove: «La poesia è allora un sapere archeologico, uno scavare che riporta alla luce segnali indecifrabili, feti di un alfabeto possibile che il poeta, dominato da forti resistenze, si ostina a relegare nella dimensione dell’enigmatico o nella figura retorica della domanda» (ivi, p. 59).

8 Cfr. E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, prefazione di K. Mazzucco, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 235: «L’antico dio fluviale diventava così per Warburg la personificazione della depressione e della passività, tutto il contrario della “Ninfa” con le sue vesti svolazzanti e la sua somiglianza con la menade invasata». A p. 258 è riportata una pagina del diario warburghiano, datata 20 settembre 1929, in cui è teorizzata questa distinzione.

9 Penso in particolare a un testo come lo sforzo del pianto l’assopisce sul pelo dell’acqua in LP, pp. 107 e 207. Ma si veda anche il sintagma «sguardi fluviali» in le terre autunnali acquistano le maschere ocra (ivi, p. 237).

10 Come esemplarmente in questi versi dalla forte carica visiva, e visionaria, direi quasi tarkovskijani, di Et in Arcadia ego (la primavera): «Sul rovescio dell’autunno si stagliano / fiori di una falsa neve, caduta, che non / scende, che si espande sulle nuvole d’erbe / (ne tremano le teste di foglie brune vedute / remare nell’acqua morta)» (LP, pp. 109, 208).

11 Un’immagine condensa questo gusto: le “fiandre / piovasche” del secondo testo di L’orto botanico (LP, p. 225).

12 Cfr. R. Pagnanelli, Scritti sull’Arte, p. 13.

13 Ne scrive W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, a cura di Michele Cometa e V. Cammarata, Milano, Raffaello Cortina, 2017, p. 153.

14 Cfr. P. Fédida, Le site de l’étranger. La situation psychanalytique, Paris, P.U.F., 1995.

15 Cfr. R. Pagnanelli, Scritti sull’Arte, p. 12.

16 C. G. Jung, Psicologia e poesia, Torino, Bollati Boringhieri, 1979, p. 60.

17 qui vige tra passioni senili e uricemiche (LP, p. 225).

18 LP, p. 177. Gli scherzi degli Zuccari sono evocati anche in sede saggistica, cfr. R. Pagnanelli, Scritti sull’Arte, p. 15.

19 Versi per una bambina (LP, p. 183).

20 il corso di un fiume sia distolto per me e in esso (LP, p. 188).

21 Passaggio (LP, p. 103).

22 nella sala dove sta affogando (LP, p. 245).

23 LP, p. 275. Marcel Duchamp fa invece la sua comparsa nei versi incipitari di un inedito del 1975, La poesia non è più nulla, che recitano: «Come Duchamp, / in una serra di silenzio / la poesia» (Fondo Pagnanelli presso l'Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, cartella B n. 79, Poesie giovanili del ‘70-’71-’72-’73-’74-’75).

24 V. Sereni, Lavori in corso in Poesie e prose, p. 246.

25 R. Pagnanelli, Studi critici, p. 36.

26 Cfr. ivi, p. 68: «la poesia ritrova fin da Frontiera uno smagliante e febbrile ventaglio di velature fiamminghe, in una musica opportunamente sottotono, quei doppi fondi tipici di un Bruegel dei velluti».

27 Pagnanelli non cita Watteau ma i suoi riferimenti alla dominante bianca della poesia bertolucciana non possono non evocare il pierrot Gilles (cfr. ivi, pp. 76-79).

28 Viaggio d’inverno «non può più essere considerato una raccolta di bellissimi e preziosi lieder, disegni da un album di un Corot sceso a Roma con dentro gli occhi i vapori della Padania, Corot giudiziosamente mescolato con il tardoimpressionista Bonnard (tale citazione, che ripeto spesso, dell’importanza di Bonnard, è dovuta al fatto che una delle strade che portano al centro del testo riguarda l’assunzione permanente di una tonalità gialla o dorata, tipica dei due autori nominati, specie nella ossimorica sintesi di splendore e torbidezza di certi scorci teverini)» (ivi, p. 81).

29 Ivi, p. 83.

30 Ivi, p. 95.

31 Cfr. ivi, p. 136: «In Neri l’aspirazione a uno spinoziano ordo risponde ad una esigenza sì etica ma soprattutto psicologica. Per mezzo di dosaggi proporzionali azzeccatissimi, la “giustezza” della scrittura, più che l’astratto furore e aspirazione religiosa di Mondrian, desidera “contenere” l’universo degli opposti. In questa matematizzazione dello scrivere, la coscienza esegue il massimo sforzo per allontanare l’elemento tragico ma scopre anche il suo fallimento. L’uso delle linee e degli spazi vuoti in Mondrian e in Neri (costituiti da quel bordo nero che ri-assume il complesso dei segni rispetto al bianco della pagina), testimoniano di un conflitto tra irrompere del sacro e suo sbarramento. Dai neoplatonici a San Pier Damiani le figure geometriche rappresentano le forme predilette del manifestarsi del divino...». Neri inoltre – dedicatario della raccolta Preparativi per la villeggiatura – è per Pagnanelli segnato da una «ontologia, fiamminga e warburghiana, dell’energia trattenuta», un’energia che restituisce paura e aggressività concentrata e che «da un momento all’altro potrebbe esplodere, rovinando il lavoro faticosissimo di cui l’autore si serve per reprimere il proprio sintomatico immaginario» (ivi, p. 131).

32 Cfr. ivi, p. 170: «La matrice narcissica sventaglia dappertutto la propria insuperabilità speculare: il pathos sofocleo s’assottiglia nella edulcorazione mediata e ambigua di un Redon, la ricercatezza e lo splendore coronano degnamente una mentalità non realistica».

33 Cfr. ivi, p. 170: «cartoni barocchi e istericamente deliranti (alla Correggio)».

34 Quanto a Cucchi, cfr. ivi, pp. 174-175: «girandola di situazioni e personae che, contrariamente a una truce imagerie, reca i segni della scomposizione futurista (di Boccioni, per intenderci)», e poi, a proposito della velocità di successione delle sequenze: «(anche qui potremmo scorgere una somiglianza con il dinamismo futurista)». Per De Angelis parla invece d’una poesia «molto somigliante alle scomposizioni del primo futurismo e di Boccioni in particolare» (ivi, p. 189).

35 Cfr. ivi, p. 181: «L’orizzonte masaccesco arido e bianco, il colore dickinsoniano del lutto e della reclusione».

36 E. Montale, ‘1937-1967: 30 anni di pittura di Pietro Martina’ in Id., Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1996, p. 1449.

37 Versi per una bambina (LP, p. 183).

38 una volta da giovane sognai l’arbor vitae (LP, p. 278).

39 Primo autunno nel Palatinato (LP, p. 257).

40 Trascrivo integralmente il testo: «anima che manchi, se siamo davvero congiunti, / prendiamo una vacanza dalla terra, diamoci per vinti, / (cinti come quegli etruschi sul coperchio, / tutto è finito un’altra volta) // nella formella ho i grandi occhi deboli / e non sorridenti di Teodora, spalancati / sul buio fetido degli acquitrini... / (oh, i tonfi sordi della storia, i bulbi gonfi)» (LP, p. 307).

41 LP, p. 120. In un’altra stesura, riprodotta alla stessa pagina: «giuditte gravate di ceste di teste».

42 le strane fanciulle, le fuggitive attente (LP, p. 239).

43 (intanto intravedono e intraprendono le mani un percorso (LP, p. 311).

44 LP, p. 163.

45 Tra i rari, espliciti riferimenti a un film: «[...] una donnetta con cappello, / una dolce perduta chapliniana» (nel punto dove sussurranno i contrasti saussurriani, LP, p. 160). In una conversazione privata anche Daniela Marcheschi mi ha confermato la non centralità del cinema nell’esperienza di Pagnanelli; le sono grato per questa indicazione.

46 Sulla genesi del film, cfr. A. Barbera, U. Mosca, François Truffaut, Milano, Il Castoro, 1995, pp. 119-120: «Nel 1955, una studiosa americana, Miss Frances Vernor Guille, scopre alla Pierpoint Library di New York due volumi dei diari di Adele Hugo. Dopo tredici anni di lavoro di decifrazione (il diario è scritto in un personalissimo codice) e di ricerche, ne pubblica il primo volume, corredato della biografia di Adele, presso l’editore Minard di Parigi. Così lo scopre Jean Gruault, più volte sceneggiatore dei film di Truffaut e amico intimo del regista [...]».

47 LP, pp. 79-80.

48 «Je suis à cent pour cent en faveur du romanesque dans les films», afferma il regista francese, citato in J. Collet, Le Cinéma de François Truffaut. L’écriture et le feu, Paris, Lherminier, 1977, p. 251.

49 G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta: Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 383.

50 J. Collet, Le Cinéma de François Truffaut, pp. 258-259: «La “noyade” exprime une ambivalence insoutenable: couler ou nager. D’une part, la chute, le corps de plomb qui va se laisser engloutir. D’autre part, le corps dynamique, luttant contre l’élément liquide, résistant à l’appel du gouffre, dominant sa peur».

51 Citato in M. Amatulli-A. Bucarelli, Truffaut uomo di lettere. Il film come una lettera, passaggi letterari sullo schermo, con una prefazione di S. Liandrat-Guigues e la novella Antoine e l’orfana di F. Truffaut, Urbino, QuattroVenti, 2004, p. 100.

52 A. Barbera, U. Mosca, François Truffaut, p. 125.

53 «Fra la santità e il suo contrario non c’è che un passo, / e tu lo sai, perversa e sacra» (Nella Wunderkammer (pensieri per E., LP, p. 291). Decisivo qui tener conto della definizione d’autore di “sacro”: «il sacro pertiene a una invariante sovratemporale dell’umanità» (R. Pagnanelli, Studi critici, p. 58).

54 A. Barbera, U. Mosca, François Truffaut, p. 126. Viene alla mente quanto Antonella Anedda scrive a proposito del silenzio di Mark Rothko nei giorni precedenti il suo gesto suicida, un vuoto di parola «[...] che coincide con un richiamo di profondità nera e acquatica», un tacere in cui è dato ascoltare «lo spezzato silenzio della vita» (A. Anedda, La luce delle cose. Immagini e parole nella notte, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 154).

55 G. Giudici, ‘Introduzione’ a S. Plath, Lady Lazarus e altre poesie, a cura di G. Giudici, Milano, Mondadori, 1998, p. 9.