1. ‘Nasty Women’: dal patriarcato contemporaneo alle figure femminili del patrimonio cinematografico comico del primo Novecento

Le studiose e curatrici Maggie Hennefeld (University of Minnesota, Minneapolis), Laura Horak (Carleton University, Ottawa) ed Elif Rongen-Kaynakçi (EYE Filmmuseum, Amsterdam) [fig. 1] si riferivano esplicitamente a quello che è diventato una sorta di grido di battaglia femminista dall’ottobre 2016, quando durante la campagna elettorale di Donald Trump, in un dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Trump ha interrotto Hillary Clinton sibilando nel microfono «such a nasty woman» («che donna odiosa»). «Nasty Woman» è dunque diventato virale sui social network in una direzione e significato opposto all’insulto di Trump: è diventato un simbolo femminista, di rifiuto della discriminazione e dell’abuso patriarcale verso un nuovo movimento politico femminista.

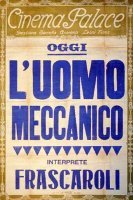

È in questo contesto che le studiose sopra citate propongono una presa di posizione dichiaratamente femminista nell’analisi storiografica e nel processo di valorizzazione di figure comiche del cinema muto: figure come Léontine, Rosalie, Cunégonde, Lea, Gigetta, Tilly e Sally hanno interpretato ruoli in grado di rivelare il potere patriarcale, smarcandosi dalla rigidità delle norme sociali primonovecentesche, travolgendole insieme con noncuranza distruttiva e allegra incoscienza, per scardinare gli assunti sul decoro fisico femminile. Le ‘Nasty Women’ mettono alla prova i confini e ribaltano gli stereotipi di genere, compresi quelli poi riprodotti dal cinema commerciale, all’opposto delle immagini hollywoodiane delle donne all'inizio del XX secolo, le quali invece si ponevano molto spesso sulla falsariga dell’immaginario stilnovista che ha caratterizzato la rappresentazione delle donne per secoli.