1. Le donne mute

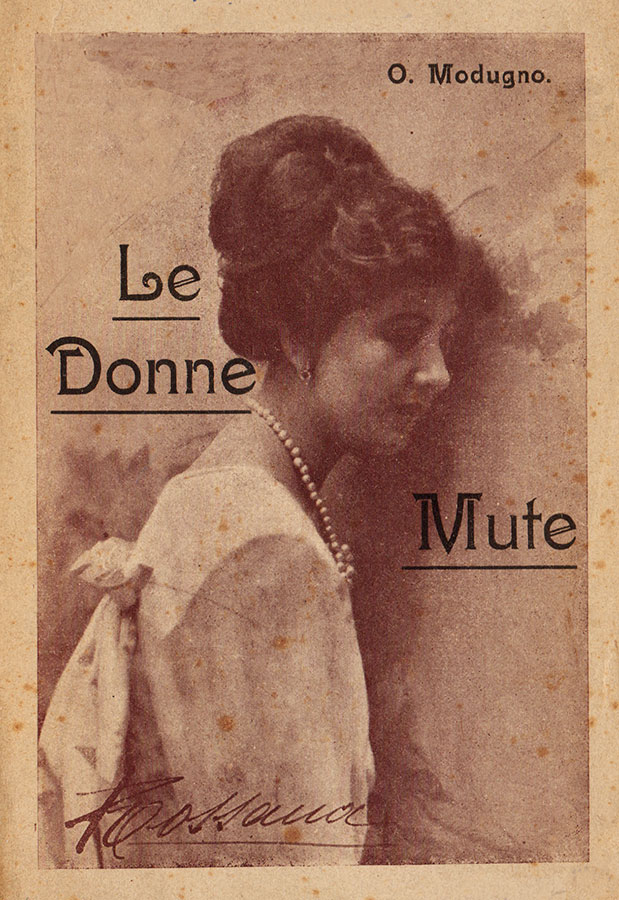

Negli anni Dieci del Novecento le attrici italiane di cinematografo erano tra le più conosciute e amate del mondo. Nelle narrazioni delle riviste di settore e delle pubblicità si parlava talvolta di loro come delle ‘donne mute’ [fig. 1].

Mute, le attrici dello schermo lo erano evidentemente come diretta conseguenza della natura tecnica dello spettacolo cinematografico di quegli anni. Un limite che molti osservatori dell’epoca interpretavano anche come deficienza espressiva ma che, al contrario, la pubblicistica cinematografica rivendicò baldanzosamente come particolarità estetica tesa a creare una forma artistica universale: se le primedonne teatrali erano virtuose nella declamazione scenica della parola (di cui erano tuttavia interpreti, non creatrici), le nuove eroine cinematografiche si rivelavano invece padrone di un’espressività che permetteva di entrare in relazione ‘diretta’ con il pubblico senza alcuna mediazione verbale a parte l’eco opaca delle didascalie.

È tuttavia curioso che questa rivendicazione di uno ‘specifico filmico’ di sottrazione disvelasse la sua forza simbolica soprattutto quando si parlava di donne. La formula ‘uomini muti’ per indicare gli interpreti maschi coevi, infatti, non ci risulta abbia avuto particolare fortuna. Di questo la sospettosa sensibilità contemporanea potrebbe suggerire interpretazioni maliziose: la privazione della possibilità di parola si presta infatti ad evocare un modello muliebre in linea con l’ideale patriarcale che voleva (e spesso ancora vorrebbe) relegare la natura femminile al regno del sentimento e dell’istinto, negandole lo spazio del logos e dunque della parola [fig. 2].

Il muto italiano, tuttavia, è tutt’altro che un cinema istintivo, all’americana. Anzi. La nostra è stata probabilmente la cinematografia nazionale più letteraria del mondo, almeno nelle ambizioni. Mentre Pearl White e le sue colleghe d’oltreoceano si lanciavano dagli aerei e inseguivano i banditi, Francesca Bertini, Lyda Borelli, Pina Menichelli dovevano la loro fama a elaborati monologhi gestuali ripresi in continuità, spesso fedeli traduzioni dei testi che i loro film adattavano. In quest’ottica l’attrice dello schermo, proprio come la sua collega di palcoscenico, era soprattutto un’interprete, sulla scia della tradizione millenaria della «euritmia greca» (Bertini 1918). O almeno così rivendicava di essere.

2. Scrittura e feticismo

Se la parola pronunciata era loro negata, in compenso sullo schermo le dive italiane scrivevano molto: biglietti, diari e lunghe lettere esplicative, di addio o d’amore. Anche il pubblico, per reazione, scriveva loro, inviando messaggi, poesie, sceneggiature e implorando a sua volta un rigo, una firma di pugno della propria beniamina (Ragona 1916). Non proprio la rivincita del logos sul silenzio, ma certo un’espressione interessante di feticismo della parola scritta.

Aveva capito anche questo Francesca Bertini – al secolo Elena Vitiello – quando decise di apporre la riproduzione della sua firma manoscritta in calce agli articoli che in momenti diversi le sollecitarono le più eleganti riviste cinematografiche dell’epoca. Non per niente lei non solo era la più rappresentativa delle ‘donne mute’ (Lyda Borelli, primadonna innanzitutto teatrale, non poteva arrogarsi tale titolo), ma anche una delle prime che sposò un approccio sistemico e strategico alla costruzione della propria immagine pubblica. Un approccio in cui l’uso della parola scritta si rivelerà fondamentale (Costa 1997; Rizzarelli 2017).

3. La natura silenziosa

Le riviste di settore, negli anni Dieci, erano il fronte principale della battaglia per il riconoscimento culturale della nuova arte cinematografica. Nei loro ranghi, tra giornalisti, metteurs en scène e letterati di qualche fama, direttori come Alessandro Scarfoglio e Tomaso Monicelli (padre del futuro regista Mario) poterono saltuariamente contare anche sulla collaborazione delle grandi dive che, per l’occasione, affidavano alla penna riflessioni sul loro lavoro e ‘peana’ del loro silenzio.

Mi si dirà che il cinematografo porta in sé il difetto d’origine, poiché è condannato al silenzio e non può vivere che d’una vita materiale e tangibile; ed io risponderò che anche la natura è muta, che anche il paesaggio tace, eppure hanno esaltato e commosso ed esalteranno e commuoveranno l’umanità nei secoli (Bertini 1916).

Così Bertini, sul primo numero di L’arte muta. Le riflessioni sulla specificità dell’interpretazione cinematografica sono presentate in una forma semi-epistolare, con prosa limpida e decisa. Due anni dopo, quando la diva affiderà nuovamente ‘Impressioni e ricordi’ al numero di lancio di In penombra, molte cose saranno cambiate [fig. 3]: nell’Italia traumatizzata da Caporetto, Lyda Borelli si è ritirata dalle scene e dagli schermi per sposare il suo conte Cini, lasciando vacante il posto di primadonna all’avanguardia delle mode culturali; Bertini è all’apice della sua fama. La parola divistica si adatta al nuovo contesto. Non solo in ciò che dice ma anche come lo dice.

4. Inevitabilmente, D’Annunzio

Anni dopo l’attrice racconterà come tra i momenti cruciali della sua vita andasse annoverato quello in cui, a inizio della sua poco fortunata carriera teatrale, il drammaturgo Salvatore di Giacomo le regalò un pacco di libri al fine di sgrezzare la sua preparazione culturale. Non è difficile, per chi conosce la temperie dell’età giolittiana, indovinare di che libri si trattasse: D’Annunzio, D’Annunzio e ancora D’Annunzio. Anche se in seguito dichiarerà in un’intervista che lei, come uomo, il Vate di Pescara non l’avrebbe degnato di uno sguardo (Costantini 1982), l’impressione che lo stile immaginifico del poeta fece sulla giovane Elena dovette essere grande. E di questa impressione la diva dovette ricordarsi nel comporre il suo scritto per In penombra: «L’incantesimo del giorno e dell’ora erano tanto forti che il mio gracile corpo di bambina tremò di gioia. Sorridevo di tutto, beata, e pure tante cose non comprendevo e mi sforzavo di capire. I miei occhi fissavano l’azzurro profondo del mare, quasi chiedessero al tremolio d’oro su l’acqua, al vento, ai profumi di quel luogo, un consentimento di ciò che dicevo e facevo. Soli grandeggiavano sul mare gli scogli radiosi e quando all’orizzonte il sole divampò, tutta l’isola si accese di fiamma viva» (Bertini 1918).

Il testo descrive due ‘pose’ della diva che ambiscono a simboleggiare stati esistenziali differenti, uniti dalla sensibilità morbosa con cui l’interprete, per raggiungere la massima efficacia recitativa, vive momenti di simbiosi con gli elementi naturali e con l’ambiente che la circonda. Un ‘panismo’ che, almeno nelle intenzioni, sembra voler riecheggiare il viso bagnato di pioggia di Ermione, ‘d’arborea vita vivente’ ne La pioggia nel pineto.

Il testo ci appare un esempio incontrovertibile di quella categoria estetica che Dwigt MacDonald definisce midcult (MacDonald 1960; Eco 1964). Eppure, è altrettanto evidente che si esprime qui una sincera volontà d’arte. Così come imponeva ai registi la posizione della macchina da presa sul set, così come si cimentava nella scrittura dei soggetti per i suoi stessi film con lo pseudonimo di Frank Bert, il furore creativo di Bertini non indietreggiava nemmeno di fronte alla sperimentazione letteraria.

5. Altro che Greta Garbo

Nel finale dell’articolo pubblicato per L’arte muta, ricordando che l’invito della rivista sollecitava anche ricordi personali, l’attrice dichiara «Dei miei ricordi? …Dei miei ricordi nulla». Un negarsi al racconto della dimensione di realtà che rispondeva a una precisa strategia promozionale del proprio alter ego divistico. Al riguardo, tuttavia, Bertini cambierà decisamente idea: si concederà infatti a impressioni e memorie autobiografiche in diversi momenti chiave della sua lunga vita. Ognuno di questi scritti rappresenta un meraviglioso equilibrio di mediazione tra due funzioni: da una parte una vera, sincera esigenza espressiva, in cui l’impetuosità della donna-artista cerca la sua rivincita sull’immagine muta della diva, riprendendosi la parola e il conseguente potere di soggetto narrante; dall’altra una calcolata strategia di autopromozione, riletta ogni volta attraverso l’interpretazione del nuovo contesto storico-culturale. Negli anni Dieci, momento del suo pieno fulgore professionale, abbiamo visto come si abbandoni a celebrazioni scritte della propria arte interpretativa con toni che oscillano tra il lucido pragmatismo e lo pseudo dannunzianesimo più spinto. Quando poi, nel 1938, dopo il suo ritiro e parziale rientro sugli schermi, pubblica a puntate la sua autobiografia su Film, lo stile diventa dialogico, quasi in omaggio alla nuova epoca del cinema sonoro [fig. 4]. Se il tributo più evidente pagato ai tempi nuovi è il racconto entusiasta dell’incontro con Mussolini, nella narrazione irrompe anche la dimensione privata, filtrata dai cliché che animavano le commedie sofisticate allora in voga: grandi alberghi, improvvisi viaggi in macchina per Parigi, conti e baroni a ogni angolo di strada e, su tutto, la maternità come perno della vita femminile. Inoltre, forse per farsi perdonare la scelta di un marito straniero in epoca di velleità autarchiche, la divina indulge in un nazionalismo nostalgico e cinematografico che guarda con sufficienza finanche a Greta Garbo, bellezza costruita dalla macchina fordiana degli Studios, a vantaggio delle passate glorie della produzione nazionale quando le attrici si presentavano sul set con la faccia lavata col sapone perché, per risultare belli in cinematografia, all’epoca non c’era altra scelta che «essere bellissimi nella vita».

6. Divina neorealista?

Molto tempo dopo, negli anni Sessanta, Francesca Bertini è ormai una signora âgée, ma tutt’altro che rassegnata a ritagliarsi un ruolo di second’ordine da vecchia gloria dimenticata. Se non può più creare con i gesti e gli sguardi, creerà con le parole:

Eccomi qua, talvolta sola, con i miei ricordi. […] Dovrei rifugiarmi in me stessa, chiudere gli occhi e rimanere inerte, contando il tempo che non s’arresta? No! La fiamma della vita è sempre viva dentro di me. Mi sento agile e pronta, lavoro con entusiasmo addirittura giovanile intorno alle mie pubblicazioni che devono vedere la luce. Io sto ancora creando, dunque (Bertini 1962) [fig. 5].

Il riferimento è a Il resto non conta, l’autobiografia ufficiale che pubblicherà solo qualche anno più tardi, nel 1969. Di nuovo, la diva è pronta a reinventare la storia della propria immagine pubblica. La fascetta di presentazione del libro reca infatti scritta una emblematica frase di lancio: «L’artista che nel 1914 anticipò il neorealismo nel cinema italiano» [fig. 6]. Malgrado la firma sia quella di Aldo Palazzeschi, che del volume scrive la prefazione, la lettura del libro non lascia dubbi sul fatto che la prima ispiratrice di questa nuova reinterpretazione promozionale della propria carriera sia proprio la stessa Bertini. Nell’epoca delle minigonne e della contestazione, per fare colpo, descrivere toilettes di seta e citare lunghi elenchi di principesse con cui si intrattenevano rapporti amichevoli non bastava più (anche se la diva continuava ad avere un debole per i titoli nobiliari). Il muto era completamente fuori moda, il cinema del dopoguerra rappresentava, nei circoli intellettuali, un simbolo di rinascita e di riscatto. Ecco dunque che Bertini reinventa il proprio status divistico sulla falsariga di quelli che immagina siano i nuovi gusti: non più (soltanto) artista dannunziana o dama del gran mondo, bensì autrice operosa e geniale che, ai suoi tempi, lavorava sul set dodici ore al giorno, curava direttamente la regia di tutti i propri film, univa personalmente con gli spilli i lembi della pellicola in sala di montaggio e che, soprattutto, nel 1915 con Assunta Spina aveva anticipato da sola temi e stili che saranno del neorealismo. Al di là del merito della rivendicazione, ben chiarito da Monica Dall’Asta (2008), il fatto stesso che questa leggenda storiografica abbia attecchito anche nelle narrazioni ufficiali dimostra l’abilità della ex diva nell’intuire le oscillazioni della sensibilità popolare. Si tratta però di intuito, di istinto, non di una vera comprensione delle realtà e dei cambiamenti sociali. Bertini, in fondo, non è stata mai davvero interessata a un mondo e a un cinema di cui lei non era più regina. Il montaggio veloce di Abel Gange (così lo chiama lei, ripetutamente) non la convince e sul set di Novecento, dove compare nella piccola ma indimenticabile parte di Suor Desolata, chiede perentoria al celebre Vittorio Storaro di rifarle il trucco, secondo la prassi dei set della belle époque (Bertolucci 2003).

La sensibilità femminista è lontana (ancora una volta sposiamo in proposito l’analisi di Dall’Asta 2008) ma l’esacerbato individualismo dell’artista rende i suoi scritti, anche nei passaggi più improbabili, una testimonianza a loro modo autentica. Nell’autobiografismo letterario di Francesca Bertini non è così importante se si menta o si dica la verità. Ciò che conta è piuttosto la volontà – ingenua, narcisista ma incrollabile - di raccontarsi e imporsi, un decennio dopo l’altro, come soggetto creatore di parole, di immagini e di miti.

Bibliografia

A. Bernardini, V. Martinelli, Francesca Bertini 1892-1985, Roma, CSC-Cineteca Nazionale, 1985.

F. Bertini, ‘L’arte e gli artisti del cinematografo’, L’arte muta, 1916, 1, pp. 42-43.

F. Bertini, ‘Sensazioni e ricordi’, In Penombra, 1918, 1, pp. 22-25.

F. Bertini, ‘Arte e vita di Francesca Bertini’, Film, 1938, 28-42.

F. Bertini, ‘Io, Francesca Bertini’, Radiocorriere TV, 1962, 9-11.

F. Bertini, Il resto non conta, Pisa, Giardini, 1969.

G. Bertolucci, ‘Operatore, trucco!’, in G. Mingozzi (a cura di), Francesca Bertini, Genova-Recco, Le Mani, 2003, p. 17.

P. Bianchi, Francesca Bertini e le dive del cinema muto, Torino, Utet, 1969.

R. Bracco, ‘Francesca Bertini, Giovanni Grasso, e io’, Comoedia, 1929, 6, pp. 9-11.

A. Costa, ‘Autobiografia come ritratto d’artista’, in A. Franceschetti, L. Quaresima (a cura di), Prima dell’autore, Udine, Forum, 1997, pp. 160-166.

C. Costantini, La diva imperiale: ritratto di Francesca Bertini, Milano, Bompiani, 1982.

M. Dall’Asta, ‘Il singolare multiplo. Francesca Bertini, attrice e regista’, in Id. (a cura di), Non solo dive, Bologna, Cineteca di Bologna, 2008, pp. 61-80.

A. Dalle Vacche, Diva: Defiance and Passion in Italian Silent Cinema, Austen, University of Texas Press, 2008.

E. Dagrada, ‘Emozioni di celluloide. Melodramma e gestualità nel cinema delle origini’, in P. Bertolone (a cura di), Verità indicibili. Le passioni in scena dall’età romantica al primo Novecento, Roma, Bulzoni, 2010.

U. Eco, Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 1964.

C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, Palermo, L’epos, 2006.

V. Martinelli, ‘Francesca nel ricordo’, Immagine, 1985, 11, p. 7.

D. Macdonald, ‘Masscult and Midcult’, Partisan Review, 1960, 2, pp. 203-233.

G. Mingozzi (a cura di), Francesca Bertini, Genova-Recco, Le Mani, 2003.

O. Modugno, Le donne mute, Firenze, Cecconi, 1918.

F. Montesanti, ‘La parabola della diva’, Bianco e nero, 1952, 7-8, pp. 55-72.

F. Pitassio, Ombre silenziose. Teoria dell’attore cinematografico negli anni Venti, Udine, Campanotto, 2002.

A. Ragona, ‘Francesca Bertini com’è’, L’arte muta, 1916, 2, pp. 65-86.

M. Rizzarelli, ‘L’attrice che scrive, la scrittrice che recita. Per una mappa della ‘diva-grafia’’, in L. Cardone, G. Maina, S. Rimini, C. Tognolotti (a cura di), Vaghe stelle. Attrici del/nel cinema italiano, Arabeschi, 10, luglio-dicembre 2017, pp. 366-371, ˂http://www.arabeschi.it/13-/> [accessed 10.10.2019].

M. Veronesi, ‘Francesca Bertini e il falso mito della donna fatale’, in L. Cardone, G. Maina, S. Rimini, C. Tognolotti (a cura di), Pelle e pellicola. I corpi delle donne nel cinema italiano, Arabeschi, 12, luglio-dicembre 2018, ˂http://www.arabeschi.it/102-francesca-bertini-e-il-falso-mito-della-donna-fatale-/> [accessed 10.10.2019].