Alessandra Sarchi, scrittrice e saggista italiana nata nel 1971 a Brescello (Reggio Emilia), ha una formazione profondamente legata alle arti visive, avendo studiato Storia e critica d’arte alla Scuola Normale di Pisa e avendo conseguito un dottorato di ricerca nello stesso ambito all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Questo retroterra artistico ha influenzato in modo decisivo il suo stile narrativo, che si distingue per una forte componente visuale, una sensibilità al dettaglio e una capacità di rendere immagini vivide attraverso la parola scritta. La sua prosa, infatti, riflette il dialogo continuo tra il visuale e il verbale, con una peculiare attenzione alla percezione del corpo e alla soggettività femminile.

All’intensa attività creativa si aggiunge quella altrettanto intensa di curatrice, storica dell’arte e critica letteraria: è stata, infatti, consulente presso il Museo Civico Medievale a Bologna e presso la Fondazione Federico Zeri. È membro della giuria del premio letterario Russo Pozzale. Scrive su «Alias», supplemento culturale de «Il manifesto» e su «La Lettura» del Corriere della Sera; su Doppiozero.com e Leparoleelecose.com.

Il suo esordio nella narrativa è avvenuto nel 2007 con l’antologia collettiva Narratori attraverso (Diabasis); un anno dopo ha pubblicato la raccolta di racconti Segni sottili e clandestini con lo stesso editore. Il tema del corpo, con le sue limitazioni e metamorfosi, emerge già in queste prime prove, anticipando sviluppi successivi della sua produzione letteraria.

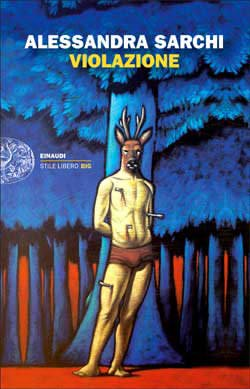

Nel 2012 pubblica il suo primo romanzo, Violazione (Einaudi), che le vale il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Elena Pontiggia e il Premio Paolo Volponi Opera prima, oltre che essere selezionato per il Premio Campiello. Due anni dopo, nel 2014, segue L’amore normale (Einaudi), nel quale l’autrice sviscera le profonde complessità delle relazioni umane ai giorni nostri.

Nel 2015 vede la luce il testo teatrale Sex and Disabled people (Papero Edizioni), nato dall’incontro di Alessandra Sarchi con Barbara Garlaschelli, in cui vengono affrontati temi relativi all'accettazione del corpo, esplorando tabù, pregiudizi e stereotipi legati alla disabilità e proponendo una riflessione profonda sull'importanza di una narrazione più inclusiva e realistica sulla sessualità.

La capacità di narrare per immagini di Sarchi trova chiara espressione nel romanzo La notte ha la mia voce (Einaudi, 2017), nel quale la protagonista si ritrova a dover fare i conti con una nuova percezione del proprio corpo e del mondo circostante, dopo un incidente che la costringe ad uno stato di semi-immobilità. Qui la scrittura di Sarchi diventa quasi cinematografica nella sua capacità di rendere tangibile il dramma fisico della protagonista attraverso descrizioni puntuali dei movimenti, o dell’assenza di essi, e della loro eco nello spazio. Il corpo è il vero protagonista: un corpo che ha perso la propria funzionalità e che, in questo processo, si fa oggetto di riflessione estetica, oltre che esistenziale, tra lo sguardo altrui che lo modella e la nostra percezione che lo definisce. Emerge in tutta la sua potenza il tema della libertà sprigionata dalla vitalità del movimento, trattato in maniera fortemente visiva attraverso una costellazione di immagini di ballerini che danzano, custodite gelosamente dalla protagonista del romanzo, la quale, seppur limitata nelle possibilità del suo corpo, non smette di coltivare l’indomita vocazione alla bellezza della sua anima. La notte ha la mia voce ha vinto il Premio Mondello Opera italiana, il Premio Selezione Campiello, il premio Wondy per la letteratura resiliente ed è stato finalista al Premio Bergamo.

Dopo tre anni, viene pubblicato Il dono di Antonia (Einaudi, 2020), vincitore del Premio Mondello. Il romanzo approfondisce temi cari all’autrice, quello della maternità, della generatività e della memoria, sviluppando una trama in cui la ricerca delle radici personali e familiari si intreccia con l’esperienza della cura e del rapporto con la propria soggettività. Qui, come negli altri romanzi, la dimensione figurativa occupa una posizione di rilievo nello stile narrativo dell’autrice, e un’ecfrasis emerge al centro della narrazione, fungendo da chiave di lettura per l’intero racconto e rivelando il nucleo profondo della trama. Come ne L'amore normale l’opera Joie de vivre di Matisse, o come ne La notte ha la mia voce la fotografia di Nureyev, così ne Il dono di Antonia la Pala di Brera di Piero della Francesca rappresenta il fil rouge della storia: la descrizione del quadro costituisce un importanete dispositivo narrativo attraverso il quale la protagonista elabora i suoi sentimenti e la pittura diventa, così, un ponte tra il mondo materiale e quello interiore, permettendo a Sarchi di esprimere in maniera visiva la complessità del tema della maternità non tradizionale.

Nel 2022 è stata pubblicata la raccolta di racconti Via da qui (Minimum fax), mentre l’opera più recente dell’autrice è Il ritorno è lontano (Bompiani 2024), presentata da Marco Antonio Bazzocchi fra i titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2024. Il romanzo esplora il complesso rapporto tra una madre e una figlia desiderosa di andar via, intrecciando il dolore e il travaglio di una maternità drammaticamente sentita come perduta e svuotata del suo originario valore con le preoccupazioni di una figlia, tanto individuali quanto generazionali, nei confronti della precarietà di un futuro segnato dalla minaccia climatica.

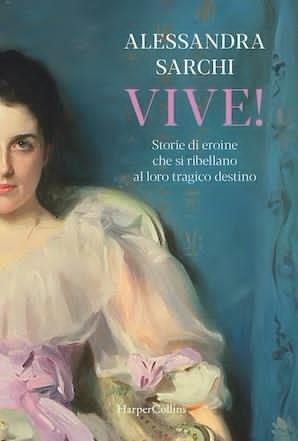

Parallelamente alla narrativa, Alessandra Sarchi ha continuato a coltivare la sua passione per le arti visive, dedicandosi anche alla critica d'arte: si ricordino i suoi saggi Antonio Lombardo (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008) e La felicità delle immagini. Il peso delle parole (Bompiani, 2019), nel quale scandaglia i fitti rapporti tra arti visive e letteratura nella seconda metà del ‘900. Vive! Storie di Eroine che si ribellano al loro tragico destino (Harper Collins, 2023), nato come un podcast curato insieme all’attrice Federica Fracassi e prodotto da Storielibere.fm e dal Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con il Corriere della Sera nel 2020, si presenta come una sorta di riscrittura delle vicende di alcune delle più celebri eroine della letteratura occidentale (come Didone, Francesca, Ofelia, Emma Bovary, Anna Karenina e altre), offrendo loro una nuova vita narrativa.

La versatilità intellettuale di Alessandra Sarchi è ulteriormente dimostrata dal fatto che nel corso della sua carriera si è impegnata anche nella traduzione di diverse opere letterarie quali Quel fantastico peggior anno della mia vita (Me, Earl and the Dying Girl) di Jesse Andrews (Einaudi 2015), Distanza ravvicinata (Close Range) di Annie Proulx, (Minimum Fax 2019) e Autobiografia di Alice B. Toklas (The Autobiography of Alice B. Toklas) di Gertrude Stein (Marsilio 2020).

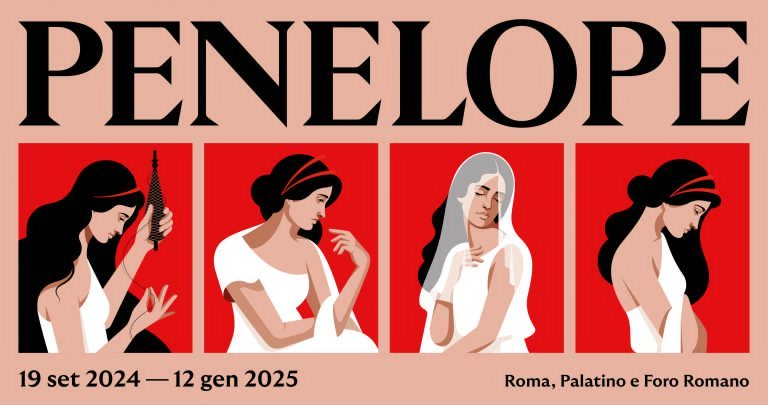

Sarchi, infine, ha curato, insieme a Claudio Franzoni e con l’organizzazione Electa, la mostra e il catalogo dedicati a Penelope (aperta al pubblico dal 19 settembre 2024 al 12 gennaio 2025 negli spazi delle Uccelliere farnesiane e del Tempio di Romolo a Roma). L’esposizione ripercorre il mito e la fortuna di Penelope che giunge a noi dalla remota età in cui affondano le radici i poemi omerici, ricostruendo attraverso vari itinerari tematici (la tessitura, il sogno, la fedeltà, l’attesa) la ricezione letteraria e figurativa di tale celebre eroina.