Nel panorama abbondante, diversificato e discontinuo delle scritture delle attrici teatrali – in attesa di un censimento vero e proprio – intendo mettere a fuoco i seguenti punti.

1. 1887, la prima autobiografia d’attrice in Italia Ricordi e studi artistici di Adelaide Ristori

Tutti e quattro i protagonisti della generazione del Grande attore – Adelaide Ristori, Ernesto Rossi, Tommaso Salvini, Antonio Petito – scrivono le loro memorie ma non per questo è meno forte il gesto di Ristori di riconoscersi soggetto degno di biografia, sia pure novant’anni dopo il pionieristico Mémoires de Mlle Clairon, actrice du Théâtre Français, écrits par elle-même. Le memorie sono uno strumento fondamentale di costruzione e diffusione della propria immagine pubblica, dunque fissano immagini artificiali e idealizzate che vanno decodificate. Ristori fornisce di sé un’immagine edificante di moglie e di madre ma nello stesso tempo mette in luce i suoi poteri come primadonna e capocomica e non ne nasconde i lati faticosi. E, soprattutto, oltre alle vicende biografiche, propone sei studi approfonditi dei maggiori personaggi interpretati [fig. 1]. Da questo punto di vista rappresenta un modello avanzato rispetto a produzioni successive anche recenti, pur significative: la stessa Valentina Cortese – indiscutibilmente una diva – è avara di approfondimenti sul suo lavoro specifico di attrice (Quanti sono i domani passati) e ancor meno dicono le memorie di Ilaria Occhini (La bellezza quotidiana).

2. Le reticenze di Eleonora Duse e il privilegiamento della scrittura epistolare

A chi le chiedeva di scrivere le sue memorie la Duse rispondeva che era meglio vederla in scena. Ha lasciato però la brutta copia in trentacinque foglietti di un Frammento autobiografico di rara intensità, che mette al centro la figura della madre morta prematuramente, e migliaia di lettere di indubbio valore letterario, come già attestava Papini. Queste costituiscono una sorta di sottotesto delle sue interpretazioni, che vengono così ad assumere l’andamento unitario di un canzoniere (Schino), ma si legano anche a esigenze intime. Per i loro caratteri di frammentarietà, discontinuità e dialogicità le lettere rispondono ai bisogni di una vita nomade in cui pubblico e privato si confondono non sempre in modo indolore [fig. 2]. D’altro canto, se pensiamo a uno degli episodi più drammatici della sua vita – la perdita del figlio naturale avuto da Cafiero – dobbiamo riferirci alla sua interpretazione di Denise di Dumas. E se vogliamo conoscere i suoi sentimenti all’inizio della carriera, dobbiamo leggere le sue parole, incastonate nel Fuoco di D’Annunzio. Inoltre, le non-memorie di Eleonora Duse sembrano quasi contrapporsi a Ma double vie di Sarah Bernhardt, pubblicato nel 1907 e tradotto l’anno dopo in Italia: un libro dove le immagini artificiali abbondano, che interessò Virginia Woolf. La scrittrice scrisse di ammirare la straordinaria capacità di Sarah di costruirsi come personaggio sin dall’infanzia senza cancellare del tutto le tracce pur lievi dei personaggi interpretati dalla sua ‘figura invisibile’ di attrice.

3. Scrivere per sé, affidarsi ad altri/altre, andare altrove.

Una storia delle scritture d’attore avrebbe un andamento carsico, con pieni e con vuoti a mio avviso legati più alla fase teatrale che a questioni di genere. Le attrici del teatro di regia nel secondo dopoguerra manifestano reticenze a scrivere e a pubblicare come ad assumere il comando di una compagnia. Sentono i contraccolpi della crisi epocale che hanno alle spalle: lo svuotamento della cultura attorica di tradizione con il crollo di tutto l’assetto microsociale su cui si era retta a partire dalla nascita del professionismo con la Commedia dell’arte. Titina De Filippo, oltre ad alcuni testi teatrali e a qualche poesia, scrive un diario che non vuole pubblicare ma da cui il figlio Augusto Carloni attinge a piene mani per il suo Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro (1984). Anna Magnani dice di non sentirsi pronta a rivelarsi in un’autobiografia, tanto che quando ci prova non va oltre la prima pagina: è impedita forse dalla potenza della sua immagine pubblica, che sembra costituire un alter ego schiacciante – Nannarella –, come fu la maschera di Totò per ‘il principe’ Antonio De Curtis. D’altra parte è questo il contesto in cui operano due tra i maggiori esempi di doppio talento, Elsa de’ Giorgi e Goliarda Sapienza, per le quali la scrittura diventa il tratto identitario più forte, mentre la pratica di vecchia data di affidare la stesura delle proprie memorie ad altri/altre compie un salto di qualità con Storia di Piera di Piera Degli Esposti e Dacia Maraini.

4. Le sfide letterarie delle attrici del Nuovo teatro

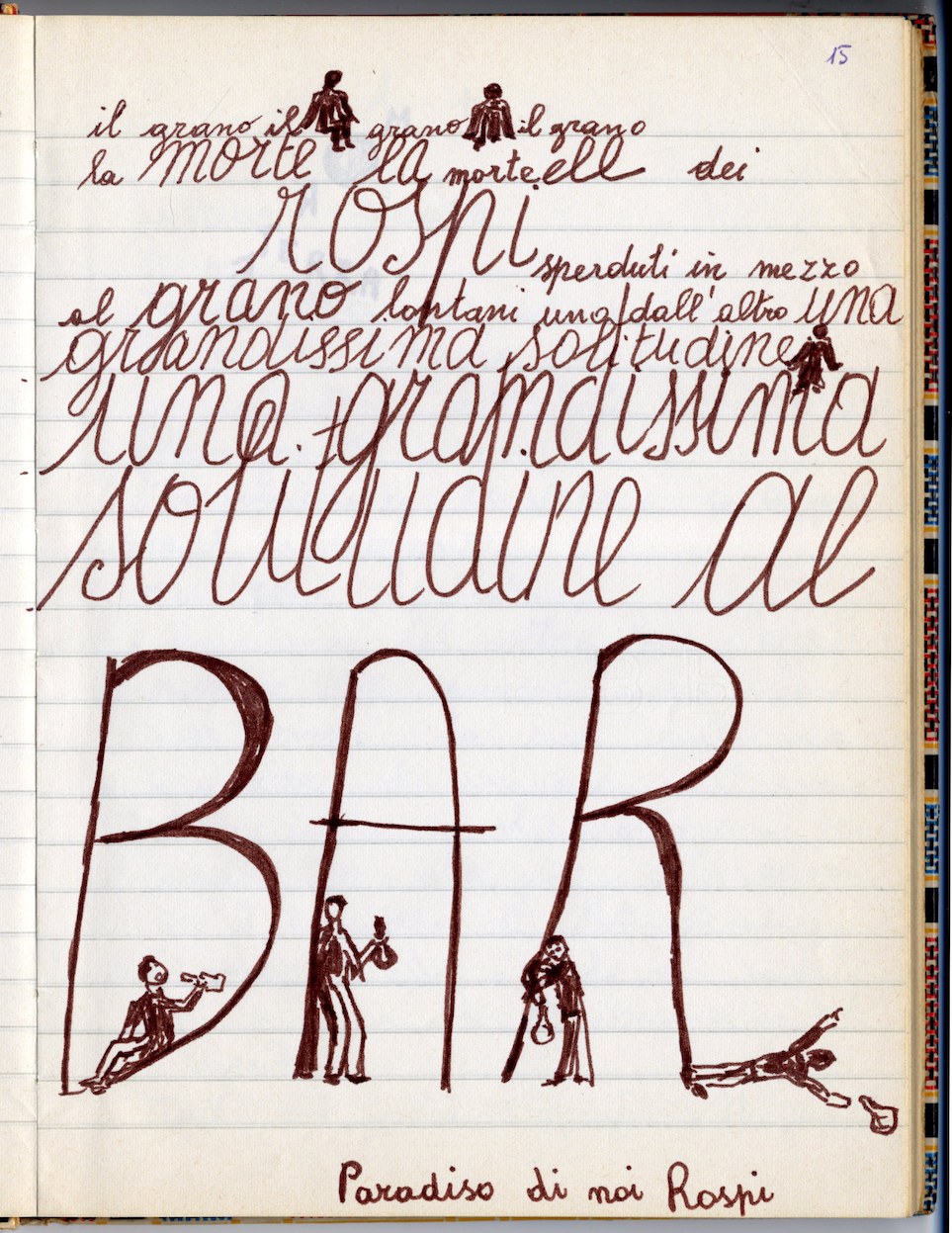

Accenno solo alla prima generazione delle attrici del Nuovo teatro, tramite la sua esponente maggiore, Perla Peragallo, che fece coppia con Leo de Beradinis. Perla non ha lasciato scritture tradizionali, ma sei quaderni di cui cinque inediti, relativi ad altrettanti spettacoli presentati fra il 1972 e il 1976, conservati attualmente nell’Archivio Leo de Berardinis dell’Università di Bologna: sono esempi di «scrittura scenica come partitura musicale», per usare parole di Leo, che restituiscono struttura dello spettacolo, battute verbali, suoni, luci, spazi, movimenti, oggetti: una drammaturgia composita, in larga misura nuova per il pubblico del tempo, concreta e poetica insieme, illustrata anche con disegni [fig. 3]. Poi, nei decenni successivi fioriscono scritture che, a partire da un afflato teatrale profondo e sostanziale, si muovono in varie dimensioni e approdano a una qualità artistica in sé, autonoma. Tre esempi: l’attrice-regista Emma Dante, autrice di testi che declinano la scrittura drammaturgica nel tempo del postdrammatico e con Mpalermu inventa una lingua; Ermanna Montanari, autrice di prose poetiche su temi che nutrono le sue incarnazioni sceniche, tra lingua, dialetto e messa in visione [fig. 4]; Mariangela Gualtieri, anche attrice, che è giunta ai vertici della poesia italiana contemporanea, creando un suo modo di re-citare i versi mettendoli al servizio di spettacoli corali [fig. 5].

5. Le attrici comiche autrici di se stesse

Franca Valeri è la madre delle comiche anche dal punto di vista della scrittura, praticata di necessità – chi altri avrebbe potuto scrivere i testi della signorina snob o della sora Cecioni? – e costantemente fino ad oggi, alle soglie dei cent’anni. È nutrito il gruppo delle comiche autrici: tutte di valore – da Anna Marchesini a Lella Costa, da Luciana Littizzetto a Teresa Mannino – confermano alcune specificità della comicità femminile rispetto a quella maschile: sia per la loro formazione culturale (vengono dagli studi prima che dal cabaret!) sia perché fanno ridere soprattutto a partire da se stesse e privilegiano la leggerezza. Teresa Mannino le prime volte partiva da una battuta, da un frammento e attorno a questo costruiva i pezzi scritti, finché, invitata da un editore importante a scrivere la sua storia, ha detto di no a un libro e ha cominciato a scrivere della sua infanzia a Palermo per uno spettacolo, Sono nata il ventitré. Al di là dei contenuti autobiografici e di ricostruzione dell’ambiente, il problema – mi dice – è di verificare il potenziale comico delle battute nel contatto diretto con il pubblico (inizialmente in un luogo protetto rispetto ai grandi teatri in cui si esibirà poi) e di darsi una metrica, perché senza i tempi giusti la risata non scoppia. Su un altro versante ma non senza spunti comici è nato Camillo Olivetti, alle radici di un sogno di Laura Curino, esponente di punta del teatro di narrazione. Forse, faremmo prima a parlare delle attrici che non scrivono [fig. 6].

6. Le non dive

Un cenno almeno a Liliana Catte (in arte Lilla Katte, con la kappa, 2006), attrice non di primo piano, costumista, segretaria di produzione, che è vissuta sempre dentro il teatro ma ha operato anche nel cinema ricoprendo i ruoli più vari e ne ha lasciato puntigliosa testimonianza. Non foss’altro perché è nata a Sassari il 31 maggio del 1929 da una famiglia sarda per via paterna e qui è vissuta fino a dieci anni.

Bibliografia

S. Aleramo, Andando e stando, Firenze, Bemporad, 1922.

S. Bernhardt, Ma double vie, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1907.

A. Carloni, Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro, Milano, Rusconi, 1984.

L. Catte, in arte Lilla Katte, con la kappa, Ravenna, Edizioni Il Monogramma, 2006.

E. de’ Giorgi, I coetanei, Torino, Einaudi, 1955.

P. degli Esposti, D. Maraini, Storia di Piera [1980], Milano, Rizzoli, 1997

E. Duse, ‘Frammento Autobiografico’, Biblioteca Teatrale, 19, 1996, pp.121-156 (preceduto da Due note di P. Bertolone e L. Vito).

V. Cortese, Quanti sono i domani passati, Milano, Mondadori, 2012.

M. Gualtieri, Fuoco centrale e altre poesie per il teatro, Torino, Einaudi, 2003.

M. Hochkofler, Anna Magnani. La biografia, Milano, Bompiani, 2013.

L. Mariani, ‘Scritti di memoria e ri-velazioni sceniche: Adelaide Ristori, Eleonora Duse e le attrici dell’Odin Teatret’, Teatro e Storia, 28, 2007, pp. 364-381.

L. Mariani, Sarah Bernhardt, Colette e l’arte del travestimento [1997], Imola, Cue Presse, 2016.

C. Meldolesi, Pensare l’attore, a cura di L. Mariani, M. Schino, F. Taviani, Roma, Bulzoni, 2013.

E. Montanari, Miniature campianesi, illustrate da Leila Marzocchi, Bologna, Oblomov Edizioni, 2016.

I. Occhini, La bellezza quotidiana. Una vita senza trucco, Milano, Rizzoli, 2016.

S. Rimini, M. Rizzarelli (a cura di), Un estratto di vita. Goliarda Sapienza fra teatro e cinema, Lentini (SR), Duetredue Edizioni, 2018.

A. Ristori, Ricordi e Studi artistici [1887], Roma, Dino Audino Editore, 2005.

M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse. Nuova edizione riveduta e ampliata, Roma, Bulzoni, 2008.

F. Valeri, Bugiarda no, reticente, Torino, Einaudi, 2012.