1. Spazio domestico e ‘gesti fatti di aria’

Al di là dell’apparente, presunta immediatezza del genere diaristico, Taci, anzi parla. Diario di una femminista (1978) di Carla Lonzi è un libro ostico: ci lascia continuamente nell’apertura, quando non nelle contraddizioni – a dire il vero ovvie, se pensiamo al fatto che copre, a cadenza più o meno quotidiana, le trasformazioni di un periodo lungo quattro anni e mezzo (agosto 1972-gennaio 1977) – e, nello stesso tempo, nel continuo ribattere errante sulla stessa questione irrisolvibile, non chiudibile: l’autocoscienza.

In una pagina dell’agosto 1974, formulando l’ipotesi relativa a un progetto documentario sul gesto femminile, Lonzi scrive alcune righe, già al centro del mio ragionamento in altri scritti (Bertelli 2021a; Bertelli 2021b), che risultano un importante punto di attacco per una riflessione sullo spazio domestico:

Questo passo pone la questione del senso dell’operazione documentaria come mediazione estetica rimasta incompiuta, e della sua rimediazione nel diario. Tale rimediazione permette di cogliere l’intera operazione come operazione critica di ‘visibilizzazione’ di prassi, relazioni e oggetti altrimenti relegati ai margini, nell’insignificanza dal punto di vista del loro apporto culturale. Partire dalla visibilità di quei gesti è un modo per «mettersi intorno quella casa che lei è» (Irigaray 1984, p. 55) e riguarda allora il processo opposto, quanto al suo significato, rispetto a un’estetizzazione della tradizione che situa la donna nella casa, facendo di quest’ultima l’elemento protettivo e, insieme, imprigionante (un «esilio interno», ancora con le parole di Irigaray). In primo luogo, dunque, è evidente che a questi gesti è assegnata una nuova iscrizione simbolica che ne fa emergere tutta la loro rilevanza politica nella misura in cui essi, attraverso la radicale revisione critica del femminismo, sono decisamente sottratti alla dimensione privata, intesa come sfera separata da quella pubblica, che sarebbe figlia di un altro ordine. Non si tratta soltanto di smascherare la natura economica del privato e di porre l’attenzione sui rapporti sociali che nascono all’interno dello spazio domestico, ma si tratta di ripercorrere e risignificare tale spazio. Ciò riguarda, ovviamente, tanto una parte del modo in cui le donne sono state nella storia quanto una parte delle ragioni dalle quali, storicamente, ha preso avvio la presa di parola femminile: «L’autocoscienza diventa il metodo di politicizzazione del privato» (Pasquinelli 1977; Cfr. Fraire 2002, pp. 71-83), politicizzazione che è stata, com’è ampiamente noto, tradotta nella formulazione ‘il personale è politico’, laddove nell’adozione del termine ‘personale’ si consuma la demistificazione della separazione delle due sfere, della donna come soggetto naturale e impolitico, e della politica come amministrazione del potere. Nelle parole di Lonzi appare, allora, anche un senso ulteriore, punto che costituisce il centro della mia riflessione in queste pagine.

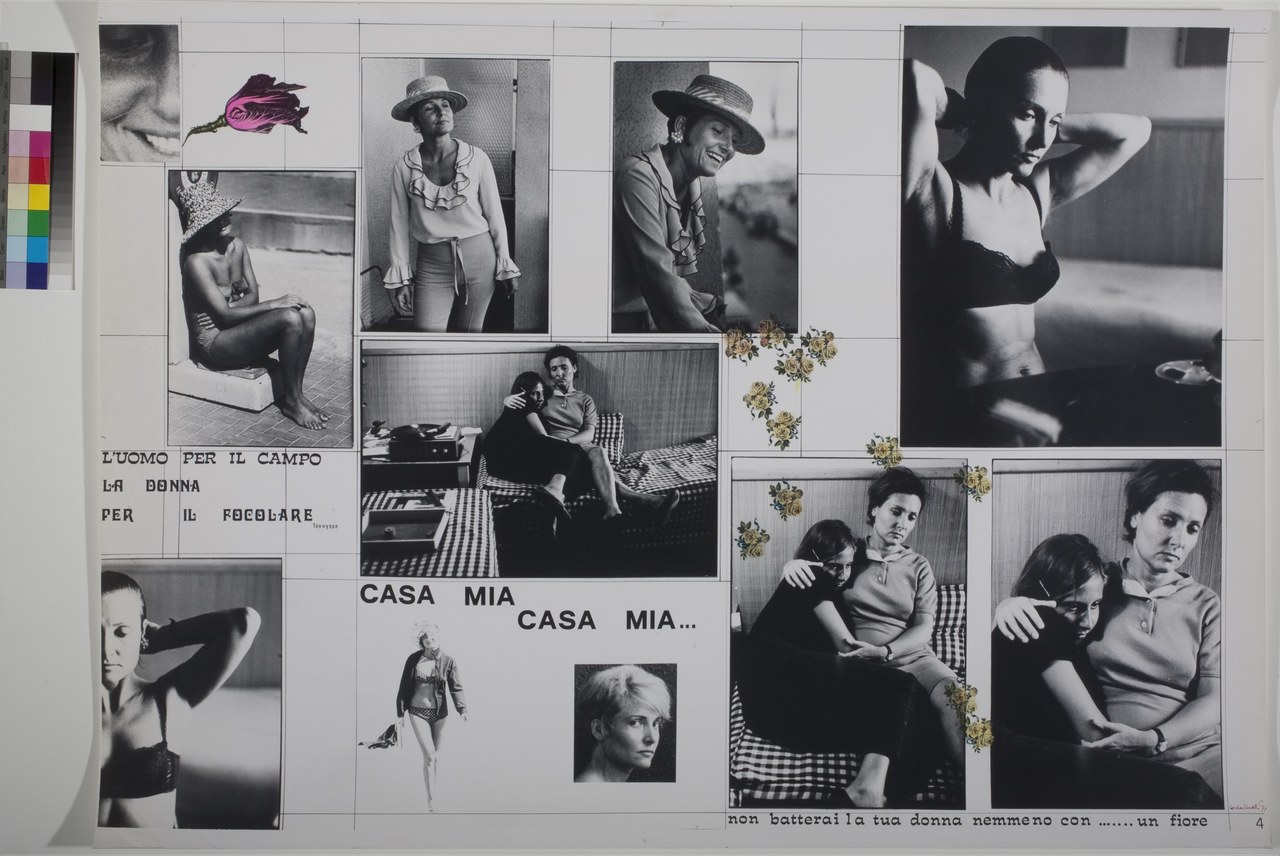

![Fondo Carla Lonzi, s. 1, s.s. 3, u.a. 2, Galleria Nazionale Roma [Accessibile Google Arts & Culture].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.3.jpg.pagespeed.ic.qS9sS22p78.jpg)

![Fondo Carla Lonzi, s. 1, s.s. 3, u.a. 2, Galleria Nazionale Roma [Accessibile Google Arts & Culture].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.5.jpg.pagespeed.ic.TOEA7Ke6ko.jpg)

![Archivio Pietro Consagra, Milano [L’autrice ringrazia la direttrice Gabriella Di Milia].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.7.jpg.pagespeed.ic.ggd5GLbhXF.jpg)

![Archivio Pietro Consagra, Milano [L’autrice ringrazia la direttrice Gabriella Di Milia].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.8.jpg.pagespeed.ic.9zqsUVdqdD.jpg)