L’oggettivazione del sé, tema centrale delle battaglie femministe degli anni Settanta, anima anche le sperimentazioni di alcune artiste e filmmaker italiane che, in quel periodo, trovano nella macchina da presa un efficace strumento di autoanalisi. I loro percorsi eterogenei convergono verso un cinema diaristico, simile alla scrittura automatica, che inevitabilmente stravolge le canoniche modalità dell’agire attoriale (e autoriale) davanti e dietro alla mdp.

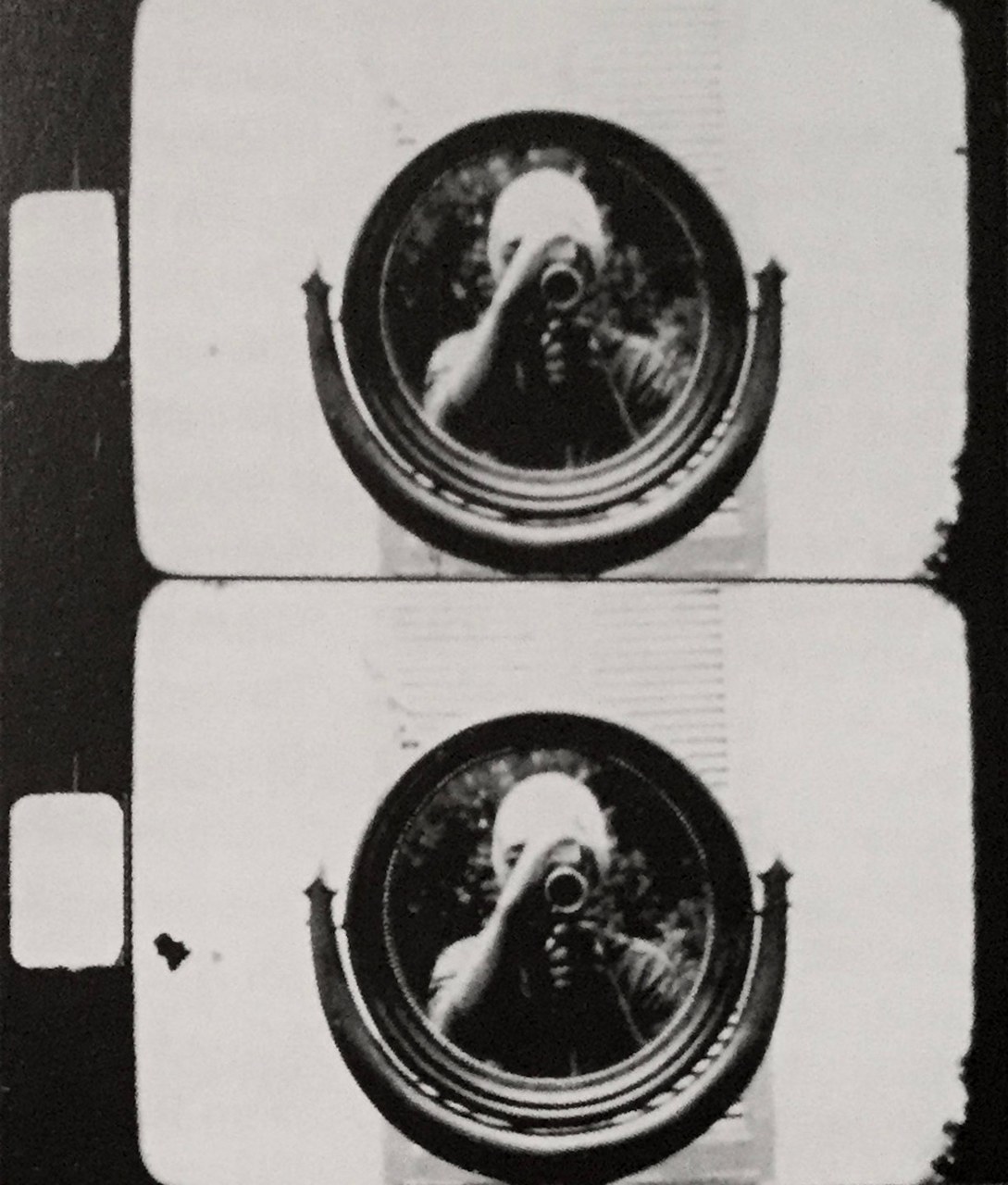

In questi film, infatti, i canonici ʻruoliʼ (parola che vedremo ritornare più volte nelle dichiarazioni delle protagoniste) si confondono o si sovrappongono: talvolta la filmmaker coglie a distanza ravvicinata un momento privato vissuto con il soggetto ripreso; altri sono realizzati attraverso delle auto-riprese, l’autrice e la protagonista sono cioè la stessa persona che si filma, mantenendo la visione in soggettiva o rivolgendo la mdp verso di sé.

Seppur realizzate da professioniste, queste pellicole non hanno avuto, perlomeno inizialmente, una circolazione pubblica; si tratta infatti di film autobiografici, confezionati da un’ ‘amatrice’ unicamente per se stessa o per le proprie amiche, tali da poter essere considerati amatoriali secondo quell’accezione etimologica tracciata da Maya Deren (Deren 1965, p. 45).

Un dato non secondario è che questi film non sono mai stati impiegati come pratica di autocoscienza all’interno di un gruppo, in quanto spesso concepiti proprio come alternativa a questo tipo di attività, ritenuta non più sufficiente per riuscire a realizzare l’istanza primigenia della rivoluzione femminista, quel «trovarsi e riconoscersi come singola e, finalmente, dire io» (Cardone 2011 p. 46).

Non è un caso che tutti questi film siano in piccolo formato: l’apparecchiatura leggera consente un rapporto più intimo con il soggetto ripreso, tanto da poter essere vissuta, come in altre pratiche amatoriali femminili, come «un’estensione del proprio corpo» (Filippelli 2011) che permette di sentirsi, di registrarsi «insieme alla cosa filmata, in una continuità che non conosce interruzioni» (Berardinone 1981, p. 134); tra le amatrici e lo strumento vi è «quasi un’immedesimazione […] va con il respiro, con pause di riposo necessarie per vedere, con il battito del cuore» (Pirelli in Gualdoni 1997, p. 55).

Emblematici in questo senso sono i film della serie Ritratti (1975) [figg. 1-2], programmaticamente realizzati in Super 8 da Annabella Miscuglio per le amiche Rony Daopoulo, Paola De Martiis e Anna Carini in un periodo di volontario allontanamento dal Collettivo Femminista Cinema e dai gruppi di autocoscienza di cui tutte avevano fatto parte (Tagliaferri 1977).

Nel testo di presentazione dei film, Miscuglio analizza le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi sia dalle pratiche di gruppo femministe che dal cinema militante, e nel farlo ricorre più volte alla parola ʻruoloʼ ponendo il termine in relazione dialettica con la ricerca della propria identità di donna e di regista. Secondo Miscuglio, se è vero che la teoria rivoluzionaria conduce alla critica e al rifiuto «dei ruoli stabiliti e approvati dal sistema […] è anche vero che la teoria rivoluzionaria crea certi ruoli», che a loro volta portano ad «accrescere il conflitto tra essere e dover essere». Ci si ritrova paradossalmente costrette a impersonare un ruolo che, anche se «indubbiamente più gratificante», riporta alla medesima condizione iniziale di scissione.

I Ritratti nascono così come tentativo di superare questo scontro interiore: «Parlare dei filmini significa per me parlare della mia vita», spiega Miscuglio, «sono momenti di una esperienza, di un feeling, di comunicazione, di un affetto, che si esauriscono nel momento stesso in cui vengono vissuti» (Miscuglio 1975, pp. 141-142). Filmare e filmarsi per ritrovarsi, fare del proprio cinema un esercizio di autocoscienza privato attuando una vera e propria terapia per immagini, è una prassi che nella successiva pellicola si esplicita fin dal titolo: Puzzle Therapy (Super 8, 1976), diary-film girato nell’arco temporale di un anno, nel quale piccole scene di fiction si alternano a sequenze documentarie del mondo ‘esterno’ e a ritratti delle amiche cui fanno da contrappunto le auto-riprese di Miscuglio mentre compie gesti quotidiani all’interno della sua casa [fig. 3].

L’artista Valentina Berardinone intesse in modo ancor più radicale un analogo discorso sulla pratica dell’autocoscienza, sul guardarsi e sull’essere guardato. In A vista d’occhio (Super 8, 1976) le auto-riprese dei suoi occhi intrattengono un dialogo muto con l’occhio meccanico della mdp, alternandosi a una sequenza di bocche di donne che parlano senza che si senta la loro voce [fig. 4]. Come riporta la stessa autrice in un’intervista, il film «si riferisce ad una esperienza che mi ha segnata profondamente. Si tratta di un parlare che io ho guardato a lungo nelle assemblee, nelle riunioni, capendolo poco e con estrema fatica, forse perché quel parlare era un modo di mettere la parola al posto di altro» (Berardinone 1981, p. 139). L’impossibilità di comunicare e di rispecchiarsi nelle parole delle altre viene rafforzata dalla didascalia «vorrei udire ciò che non può essere udito», mentre la frase «non ti vedrò mai laddove tu mi guardi» punteggia i continui rimandi di sguardi tra l’occhio biologico e l’occhio artificiale, finché quest’ultimo rimane da solo a guardarsi nello specchio. Quest’ultima scena di A vista d’occhio è idealmente collegata a un altro film dell’artista, Euridice (Super 8, 1979) [fig. 5], una lunga ripresa della superficie di un secchio d’acqua in cui si riflettono le immagini del paesaggio circostante e della stessa Berardinone mentre è intenta a filmarsi. È curioso come questa interpretazione del mito di Euridice sembri prefigurare quella successiva di Adriana Cavarero, basata sull’opera poetica di Hilda Doolittle (Cavarero, 1997): l’esistenza di Euridice non è più determinata dalla presenza di uno sguardo esterno (del regista o dello spettatore), ma diventa lei stessa il centro attivo e passivo della visione, è lei insomma a mettere in scena e a raccontarsi la sua storia. In questo senso, attraverso l’auto-ripresa, l’occhio meccanico della mdp permette di narrare innanzitutto a sé, di guidarsi in un solitario percorso di scoperta e riconoscimento.

Forse ancor più interessante è il caso dell’artista Marinella Pirelli che, secondo i documenti emersi dall’archivio, mai partecipa ai gruppi di autocoscienza, ma già dieci anni prima delle altre realizza film utilizzando la medesima modalità espressiva.

In precedenza Pirelli per un breve periodo aveva fatto l’attrice (piccoli ruoli a teatro nella compagnia di Fantasio Piccoli, e al cinema in Europa 51 di Rossellini) e aveva lavorato alla Filmeco, una casa di produzione di film di animazione, vincendo nel 1964 anche una Coppa Fedic per il film Pinca Palonca (1963).

A metà degli anni Sessanta però, Pirelli abbandona momentaneamente le sue consuete pratiche espressive per approdare scientemente al 16mm, convinta che solo questo mezzo possa permetterle di «essere totalmente se stessa» (Pirelli in Gualdoni 1997, pp. 54). Tra il 1966 e il 1967 gira, praticamente in segreto, Narciso - Film Esperienza [fig. 6], nel quale esterna tutta quell’«angoscia del raccontarsi» di «ricomporre i percorsi del senso» (P. Detassis, G. Grignaffini 1981, p.17), in un dialogo con se stessa che accompagna l’auto-ripresa del proprio corpo, privato di tutte quelle parti che la visione in soggettiva non consente di filmare. Mentre si sveste, compiendo un’azione primariamente simbolica, le sue parole scorrono in un flusso di coscienza e rivelano l’insofferenza per il ruolo, domestico quanto politico, di moglie e madre dei figli del noto intellettuale comunista Giovanni Pirelli:

Non voglio arrivare da nessuna parte. Impegno, impegno, impegno nella propria vita, ma quante parole, impegno, in fin dei conti, passione, mah. In queste lunghe pause in fondo io non è che continuo a pensare a queste cose a questo problema no, fumo una sigaretta. Fumo una sigaretta e poi in quel momento qui vedo una boccetta, vedo una lampada, vedo le mazze oceaniche di Matilde. Si vive proprio con tante immagini intorno. Con tante immagini e con tante parole e relazioni e sensazioni che a queste si riferiscono. Poi per me è così, perché io sono qui, vivo in questa casa, in questo momento ci sono sopra i bambini che dormono. […] Dall’altra parte noi siamo prima degli individui. Forse quella cosa lì è proprio la complicazione. Quella cosa lì stabilisce questa possibilità della comunicazione che su un certo livello, a quel livello, avviene, ma non avviene perché io comunico e l’altro comunica a me qualche cosa, ma no è che viviamo assieme una sensazione poi ognuno di noi la vive a suo modo in modo diverso…

Attraverso la riappropriazione tanto del corpo quanto del linguaggio, Narciso si configura come «un’opera proto-femminista» (Benaglia 2016), opinione che sembra trovare una puntuale conferma in una dichiarazione rilasciata alcuni anni dopo da Pirelli (probabilmente nel 1974 quando il film viene esposto per la prima volta), rispondendo piccata a Achille Bonito Oliva che l’accusava di ʻautoerotismo intellettualeʼ:

Non so essere critica; non so essere regista di me stessa e nemmeno attore. So solo essere in quel momento che sono e sento e vivo, quel momento lì, senza economia né di pensiero né di partecipazione […] essere attento al proprio divenire, vivere contemporaneamente in modo oggettivo e soggettivo, ma in modo fisico, non intellettualistico, con la sincerità insomma della fisicità e con questa fisicità (che è cartina tornasole della propria autenticità): ESSERE = SENTIRSI. Ma sentirsi è pure dirsi, sapersi oggettivare. (Pirelli, in Gualdoni, 1997, p. 57-58)

In questa frase Pirelli condensa tutte le istanze del cinema dell’autocoscienza ed è significativo che, forse involontariamente, usi la parola attore declinata al maschile, come a sottolineare l’impossibilità di aderire a qualsiasi ruolo già a partire dal linguaggio.

Questa esigenza di restituire «il sapore privato dell’esperienza, del farsi della vita di ciascuno in relazione con l’altro, nello stretto rapporto tra linguaggio e corpo» (Benaglia 2016) è resa esemplare in un altro prezioso film che realizza nello stesso periodo, Indumenti (1966) [fig. 7].

In Indumenti Pirelli non si pone come testimone, ma come attante di un’azione privata (il film sarà reso pubblico soltanto nel 1996) compiuta da Luciano Fabro sul corpo dell’amica Carla Lonzi. Come già approfondito altrove, anche Lonzi sperimenterà l’auto-ripresa, unico caso documentato di utilizzo di questo tipo di film all’interno di un gruppo di autocoscienza (Cardone 2011, p.56). Qui, nella penombra, i sui seni vengono delicatamente ricoperti con carta da modello da Fabro, che poi ne ricava due piccole conche per contenerli. In un gesto intimo si dà forma ai concetti che animeranno il cinema dell’autocoscienza successivo: ripartire dalla fisicità, letteralmente scoprirsi, e attraverso il proprio sguardo e quello degli amici costruirsi un habitus finalmente a propria misura.

Bibliografia

M. Deren, ‘Amateur Versus Professional’, Film Culture, 39, 1965, p. 45.

A. Miscuglio, ‘Ritratti’, Dimensione Super 8, Roma, Quaderni di Filmstudio, 1975 pp. 141-142.

M. Tagliaferri, ‘Amore di Cinema’, Effe, aprile 1977 <http://efferivistafemminista.it/2014/11/amore-di-cinema/> [accessed 1 September 2017].

‘Conversazione con Valentina Berardinone’, in P. Detassis, G. Grignaffini (a cura di), Sequenza segreta. Le donne e il cinema, Milano, Feltrinelli, 1981, pp. 131-139.

A. Cavarero, Tu che mi guardi tu che mi racconti: filosofia della narrazione, Milano, Feltrinelli, 1997.

F. Gualdoni (a cura di), Vita intensa e luminose di Marinellia Pirelli, Milano, Skira, 1997.

L. Cardone, ‘Carla Lonzi nello specchio dello schermo’, Fata Morgana, 15, 2011, pp. 46-57.

S. Filippelli, ‘Una cinepresa tutta per sé. La scrittura filmica come diario femminile’, in L. Cardone, S. Filippelli (a cura di), Cinema e scritture femminili. Letterate italiane fra la pagina e lo schermo, Roma, Iacobelli Editore, 2011, pp. 197-218.

S. Benaglia, ‘Marinella Pirelli. Estranea a se stessa’, Doppiozero, 3 dicembre 2016 <http://www.doppiozero.com/materiali/marinella-pirelli-estranea-se-stessa> [accessed 1 September 2017].