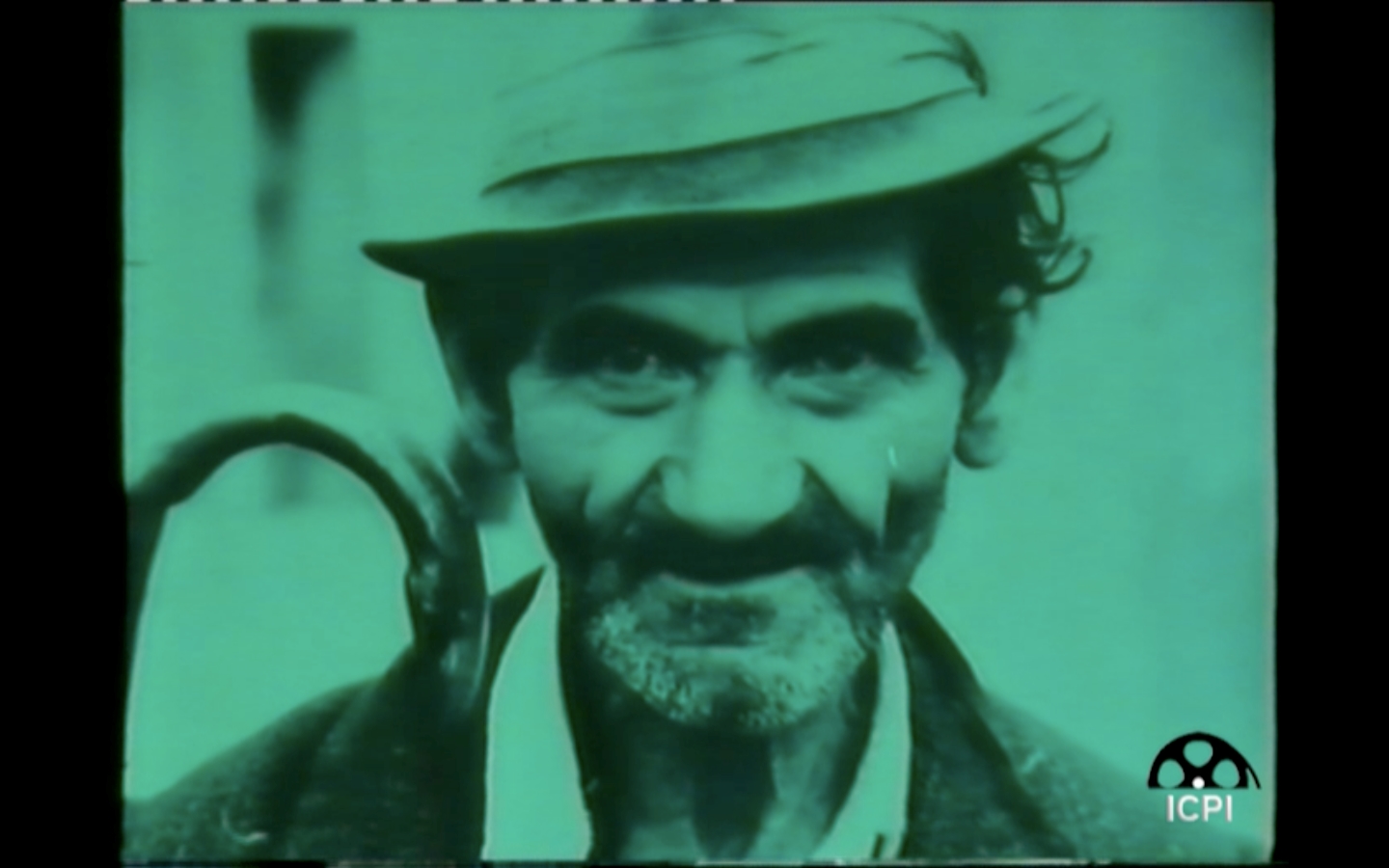

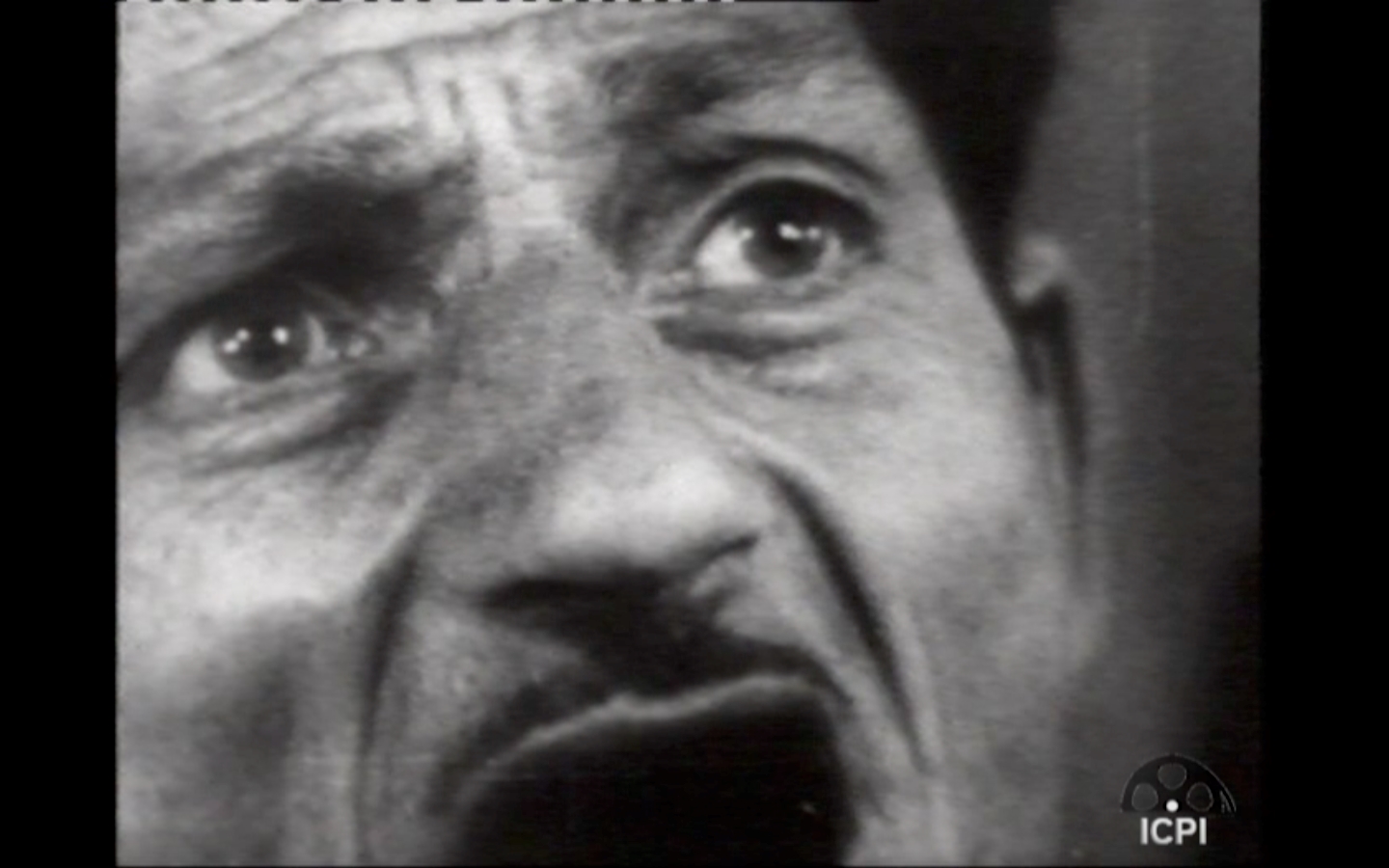

Dopo aver lavorato come assistente di Vittorio De Sica in Teresa Venerdì (1941) e, l’anno seguente, in Un garibaldino al convento (1942), Michele Gandin nel dopoguerra affianca l’attività documentaristica, concentrandosi prevalentemente sulle classi subalterne, gli emarginati, la comunità contadina e i bambini, a quella di critico cinematografico per il periodico «Cinema» (Gandin, 1950). Nel 1950, sulle pagine della rivista, il regista traccia gli elementi portanti della sua poetica, suggerendo ai lettori di cogliere il lato nascosto della realtà, prima con una macchina fotografica e in seguito con la macchina da presa, il dettaglio e tutto ciò che una visione superficiale non permette di vedere (Antichi 2023). Gandin sostiene che la fotografia sia uno strumento più adatto rispetto al cinema per effettuare una prima indagine del reale, sia perché la fotocamera è «enormemente più maneggevole e più rapida nell’uso, meno visibile», in grado di «poter agire in qualsiasi condizione di spazio e di luce», sia perché, sostituendo una realtà in movimento con una realtà immobile, «permette alla macchina da presa un lavoro di analisi – nell’interno dell’inquadratura – altrimenti impossibile. […] Senza contare che un’immagine – se fermata intelligentemente ad un momento X – ha quasi sempre una capacità rivelatrice molto maggiore della stessa immagine in movimento e permette quindi impensati approfondimenti psicologici e sociali» (Gandin, 1950, p. 153).