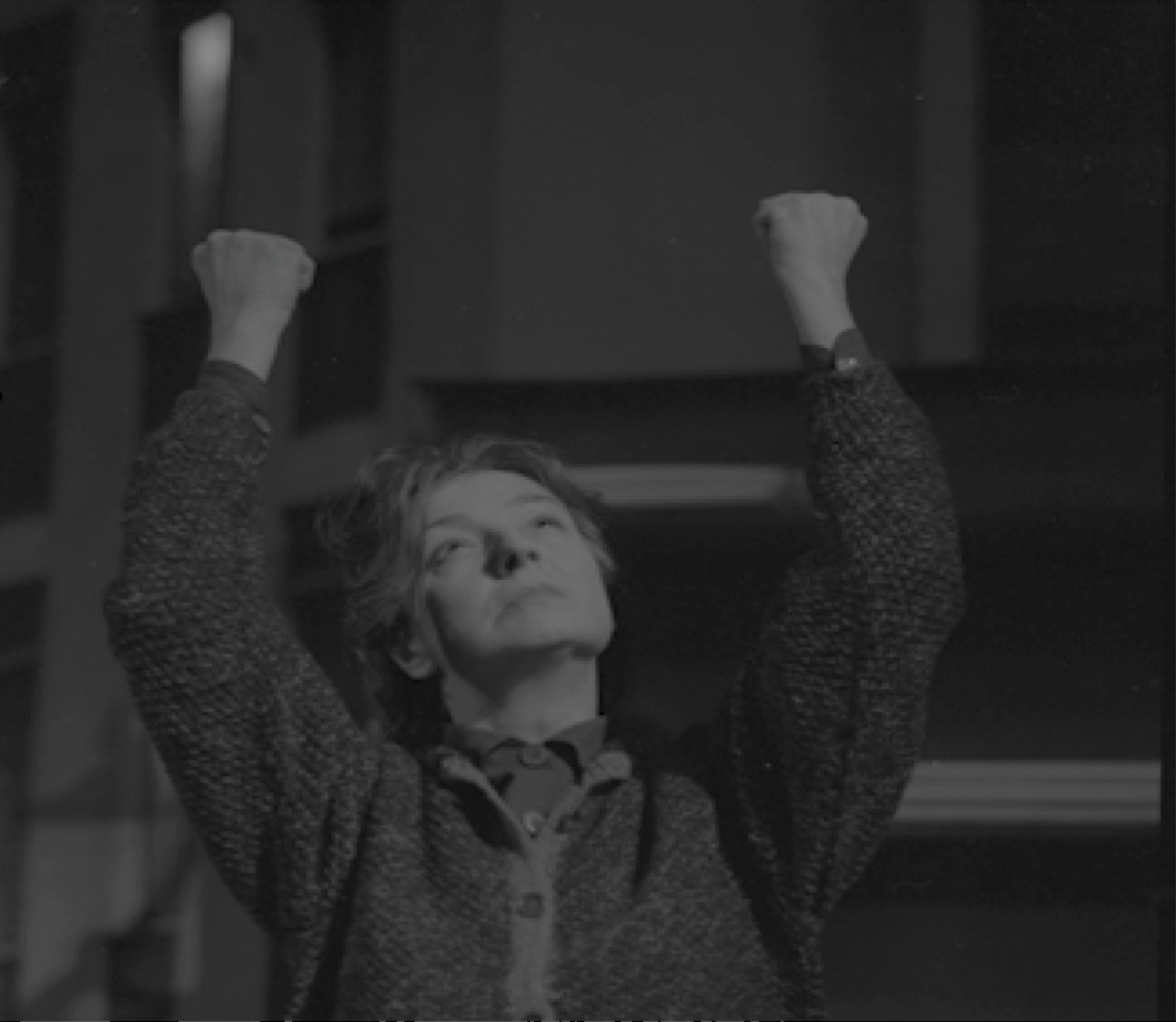

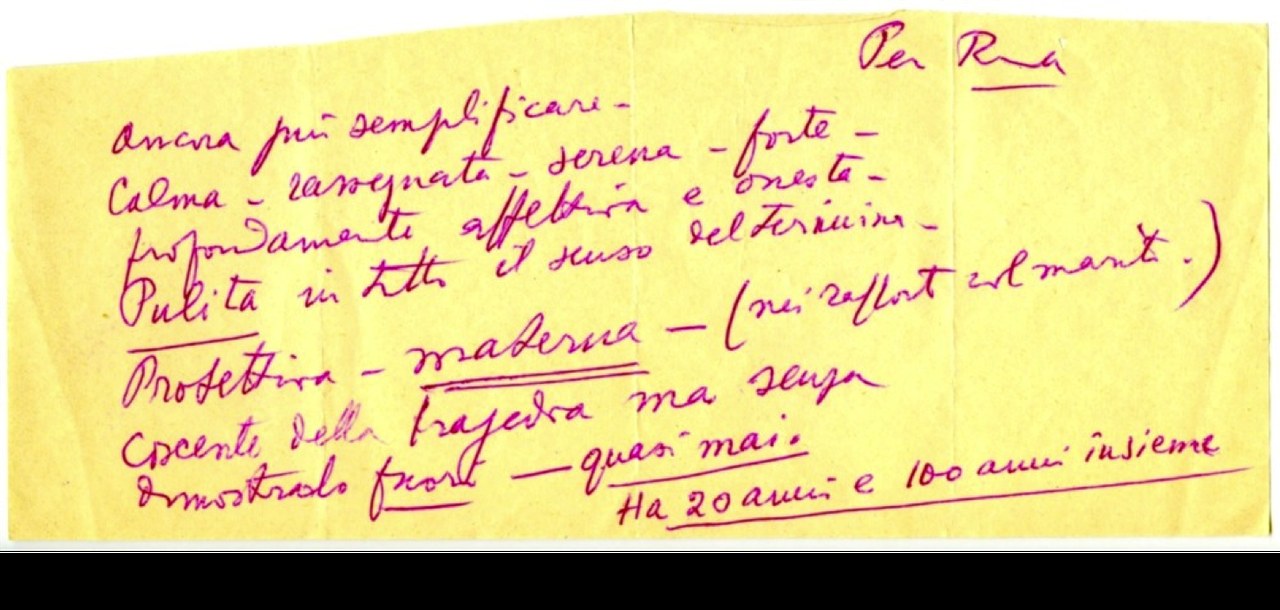

Se nel sentire pasoliniano l’immagine materna penetra con profonde radici (cfr. Rizzarelli 2021), in Edipo re, per ragioni forse persino ovvie, essa si intensifica e si addensa, accampandosi subito, a partire dall’incipit, al centro del quadro. Tutto comincia, nel prologo novecentesco, con un mobile sguardo che, abbandonata la fissità della pietra miliare, ove si legge, sibillina, la scritta «Tebe», si avvicina con due tagli di montaggio a un elegante palazzetto e scruta l’interno di una ampia porta-finestra affacciata su un balconcino. Nel primo piano sonoro, dispersa l’eco di una banda paesana e i trilli di un campanello di bicicletta, si odono i canti delle cicale, lo spirare di un vento leggero, i brusii della campagna circostante; intanto, incorniciata nel muto riquadro del vetro, si svolge la scena del parto, con l’agile e misteriosa venuta al mondo del bambino. I fiori sul terrazzo, le ali azzurre delle persiane e il profilo brunito della ringhiera, che ingombra e insieme ingentilisce la veduta, conferiscono alle due brevi inquadrature di questa natività il ricercato lucore di un sigillo cloisonné e, insieme, la bonaria sacralità di un ex voto [fig. 1]. Poco dopo, la sequenza del prato, con l’estasi appagante dell’allattamento e lo scambio di sguardi fra la madre e il figliolino, dice senza bisogno di parole la forza tenera di un legame assoluto ma ambivalente.

Questa pagina fa parte di: