Due sono gli archetipi femminili, le immagini cardine nella vita letteraria di Virginia Woolf connesse allo spazio domestico nel quale vengono relegate le donne: l’angelo del focolare e la pazza in soffitta (Fusini, 2021a, pp. 22-23, pp. 251-252). Sono figure, a mio avviso, che si riflettono come un’ombra sulle protagoniste di Ossessione (1943), La terra trema (1948) e Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti. Pellicole su cui mi soffermo, focalizzando l’attenzione su quel «femminile in movimento» che in letteratura e al cinema, mentre transita da una stanza all’altra, da un campo a un «fuori campo attivo», rende visibile, ma soprattutto reversibile, l’«identità» (Brogi 2022, pp. 6, 80) di genere di cui ci si riappropria.

1. L’angelo del focolare e la pazza in soffitta

Nella numerosa, composita, allargata famiglia d’origine di Virginia Woolf, formata da otto figli, tra maschi e femmine, nati in prime e secondo nozze, ci sono due sorellastre che, concepite nei talami genitoriali pre-vedovanza e precedenti al re-matrimonio, aleggiano come presenze fantasmatiche, l’una angelicata, l’altra demoniaca, tra le pagine, nella mente e nell’anima della scrittrice.

L’una è la «perfetta controfigura della madre […] addestrata» con severità vittoriana per esserne il «braccio destro» o per prenderne il posto lasciato vacante quando costei scompare prematuramente e Virginia Woolf, che è nata a Londra il 25 gennaio 1882, ha solo 13 anni. È appena ventiseienne invece la sorellastra che, volente o nolente, si trova a ricoprire i ruoli di «moglie vicaria» del «vedovo inconsolabile», di madre surrogata della prole orfana e di governante di casa addetta, assieme ai domestici, alla sua organizzazione e gestione. «Impeccabile nell’abnegazione», la «buona Samaritana» (Fusini, 2021a, p. 251) si fa perfetta incarnazione dell’angelo del focolare che Woolf descrive, in Professioni per le donne, come estremamente «comprensiva […] accattivante […] altruista»; eccellente «nelle difficili arti del vivere familiare». Colei che ogni giorno si sacrifica, pronta a «capire e compatire i pensieri e i desideri degli altri» (Woolf, 2011, p. 353), rinunciando ai propri.

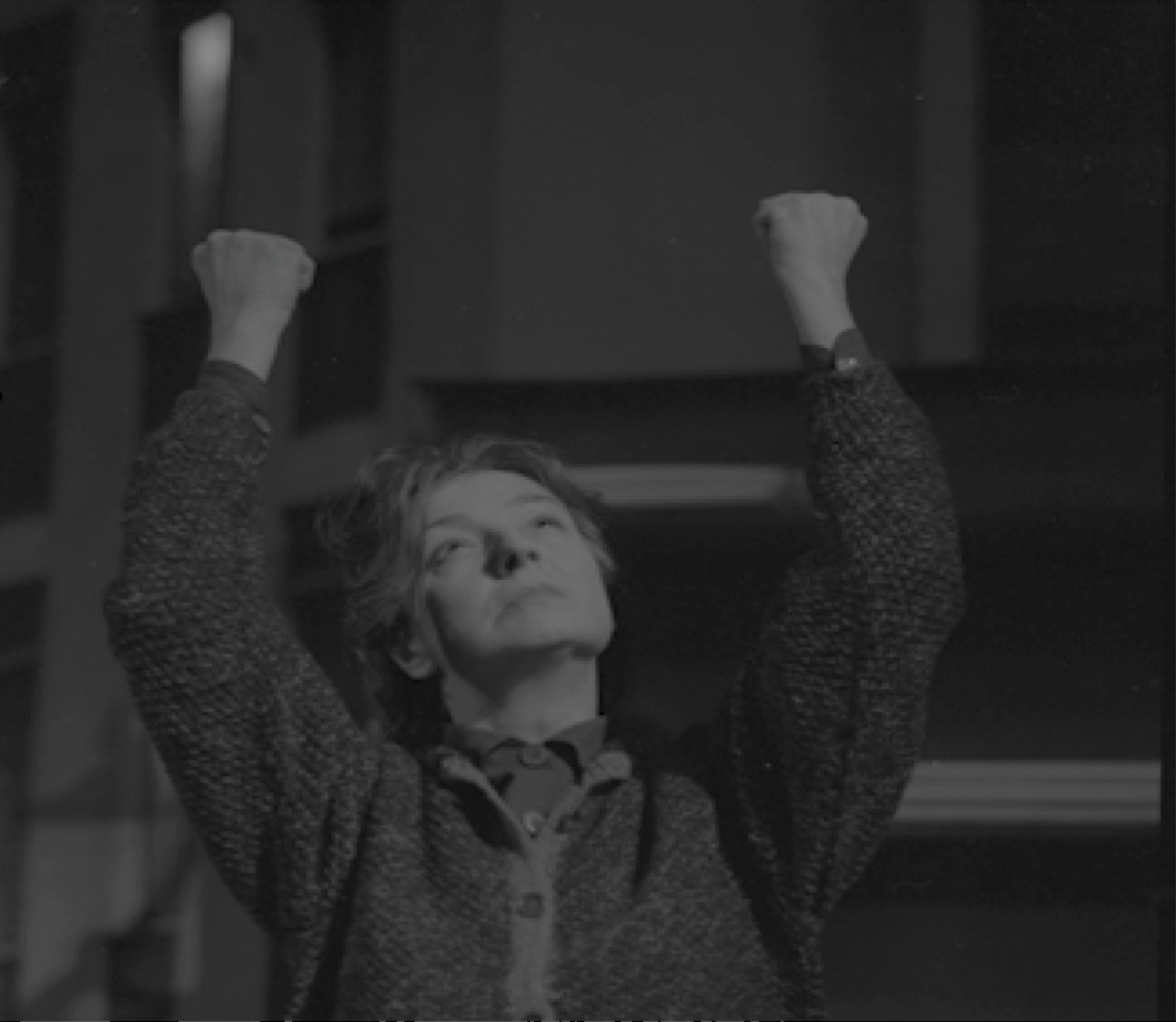

![Fig.1 | La madre dei fratelli Valastro in La terra trema (1948) [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xcarpiceci_visconti_g_fig1.jpeg.pagespeed.ic.vIsebgvq_B.jpg)

![Fig.2 | Rosaria Parondi in Rocco e i suoi fratelli (1960) [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xcarpiceci_visconti_g_fig2.jpeg.pagespeed.ic.xgQgRtYP2K.jpg)

![Fig.4 | Gino, Giovanna e Bragana in Ossessione [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xcarpiceci_visconti_g_fig4.jpeg.pagespeed.ic.KIIkO1wNHm.jpg)

![Fig.5 | Giovanna in Ossessione [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xcarpiceci_visconti_g_fig5.jpeg.pagespeed.ic.p6Juh2nO6F.jpg)