«Theatre it’s the medium of the between»:[1] per Rebecca Schneider il teatro è un luogo di sovrapposizioni, di scarti, di intersezioni. Questa dimensione del ‘tra’ fa sì che ogni atto teatrale dischiuda un varco fra presente e passato, fra istanze espressive differenti, giungendo infine a disseminare tracce, memorie (im)palpabili. Gli amabili resti conservati negli archivi, lungi dall’essere oggetti inerti, sono scorie performabili, capaci di «sussurrare storie», di «dar vita a interpretazioni e sentieri».[2]

Basta sfogliare il volume Giovanni Testori e Luchino Visconti. L’Arialda 1960 (Scalpendi 2015) per capire quanto il racconto di uno spettacolo sia insieme una testimonianza e un’opera di re-invenzione. Federica Mazzocchi ricostruisce con meticolosa precisione e piglio filologico le vicende dell’Arialda di Testori per la regia di Visconti, vero e proprio ‘caso’ nel cuore dell’Italia del boom economico. A far notizia è innanzitutto la collaborazione fra lo ‘scrivano lombardo’ e il regista aristocratico; il loro fu uno scambio intellettuale di grande spessore, fatto di incontri, di lettere, di strappi violenti ma sempre sostenuto da una fervida passione. Mazzocchi dedica il primo capitolo del suo studio alla ricomposizione delle «tracce di lavoro» (p. 15) tra i due: la fitta interrogazione dei documenti consente alla studiosa di restituire l’intensità del loro modus operandi, la vocazione per un’idea di arte come scandalo, la reciprocità di intenti – almeno fino al 1972. Poco prima della frattura, dovuta a incomprensioni sul piano professionale e personale, Testori scrive un dattiloscritto di cinquantaquattro pagine, rimasto inedito, dedicato alla vita e alle ragioni dell’arte del regista;[3] si tratta di «una sorta di biografia poetica» (p. 16), il cui fascino risiede «nell’edificazione, potremmo dire in diretta, del monumento-Visconti» (p. 17). I densi brani citati danno prova non solo dell’intrinseca qualità della parola testoriana, ma anche della peculiare disposizione del suo sguardo, capace di cogliere – per singolare esercizio di autoriflessione – i nessi tra matrici stilistiche e «affetti segreti».

Oltre a ricondurre al grumo delle relazioni familiari le indagini, le rivolte sociali di Visconti, e «le sue intricate disperazioni»,[4] il saggio testoriano si concentra su alcune peculiarità registiche, mostrando di saper cogliere i nodi della sua scrittura scenica. Sorprende la competenza con cui discetta di sonorità plastiche, di potenza drammatica, di pieni e di vuoti, tanto più che la sua idea di teatro – esposta a chiare lettere nel manifesto del 1968 – si radica nella nudità di un palco invaso solo dal corpo e dalla parola dell’attore. La diversità di vedute non gli impedisce di spingersi a formulare un giudizio che di lì a poco si sarebbe ribaltato («il registore da due soldi/neanca tre»),[5] ma che qui pare animato da uno slancio sincero:

Nessuno, credo, riesce come riesce Visconti (quando lo voglia) a dilatare anche il silenzio fino all’insopportabilità; e a dare peso plastico a ciò che è inane a vuoto. Così come nessuno riesce a trasformare l’urlo di protesta e di rivolta in derelitto “magone” (ricordate il grido finale dell’Arialda o la sfida anch’essa finale e blasfema della Monaca monzasca?).[6]

Dopo Rocco e i suoi fratelli, punto d’avvio della corrispondenza artistica e umana fra i due, è proprio con L’Arialda e La monaca di Monza che il rapporto prende quota, giungendo prima a una piena solidarietà di intenti e poi a una brusca separazione («Fa’ conto di essere morto – gli ho detto [a Testori] – e resuscita quando tutto sarà pronto»).[7] Il resoconto di Mazzocchi lascia emergere come Visconti fosse poco convinto riguardo alle vicende di Marianna de Leyva («Il testo ha per me molti limiti: è prolisso, eccessivo nel linguaggio e nella lunghezza, costruito confusamente e non sempre traducibile in “fatto teatrale”»),[8] e al contempo si sofferma con grande accuratezza sulle ragioni dell’immediato feeling con la parabola tragica della camiciaia Repossi, addirittura definita dal regista «uno dei testi più rudi e violenti che siano mai stati rappresentati in Italia».[9]

L’analisi della studiosa non solo restituisce al lettore la geografia poetica del testo, in rapporto all’architettura dell’intero ciclo dei Segreti di Milano, ma spinge il suo sguardo dentro lo spettacolo[10] attraverso lo spoglio, il commento e l’interpretazione di una cospicua mole di carte, indispensabili per riattivare la memoria dell’evento scenico.[11] Grazie al confronto tra documenti diversi Mazzocchi realizza un doppio movimento di segmentazione e ricomposizione dei segni della messa in scena, a cui si aggiunge la motivata descrizione dei tagli di censura e di regia, e ancora il diario delle tribolate vicende del sequestro e del processo per oscenità. Lungi dal costituire una mera appendice al discorso, la ricostruzione della persecuzione giudiziaria dell’Arialda – scattata a ridosso del debutto romano (con conseguenti revisioni e tagli da parte degli autori) e ripresa subito dopo la prima milanese – rappresenta un capitolo fondamentale dell’avventura dell’opera ma soprattutto apre uno squarcio interessante sullo stato intimidatorio della politica culturale italiana degli anni Sessanta e Settanta. L’azione congiunta dei funzionari ministeriali e delle pressioni di certa sinistra spalleggiata dal fronte cattolico determinarono infatti una stagione di moralismo distorto che mise alla gogna alcuni degli intellettuali più audaci del periodo.[12]

L’incursione nei meandri del laboratorio drammaturgico di Visconti non è un’esperienza nuova per Mazzocchi, che al regista ha dedicato ampi sforzi e attente letture.[13] La consuetudine e la competenza nei confronti della materia trattata fanno sì che l’analisi contempli sempre una tensione costante fra scrittura e azione scenica.

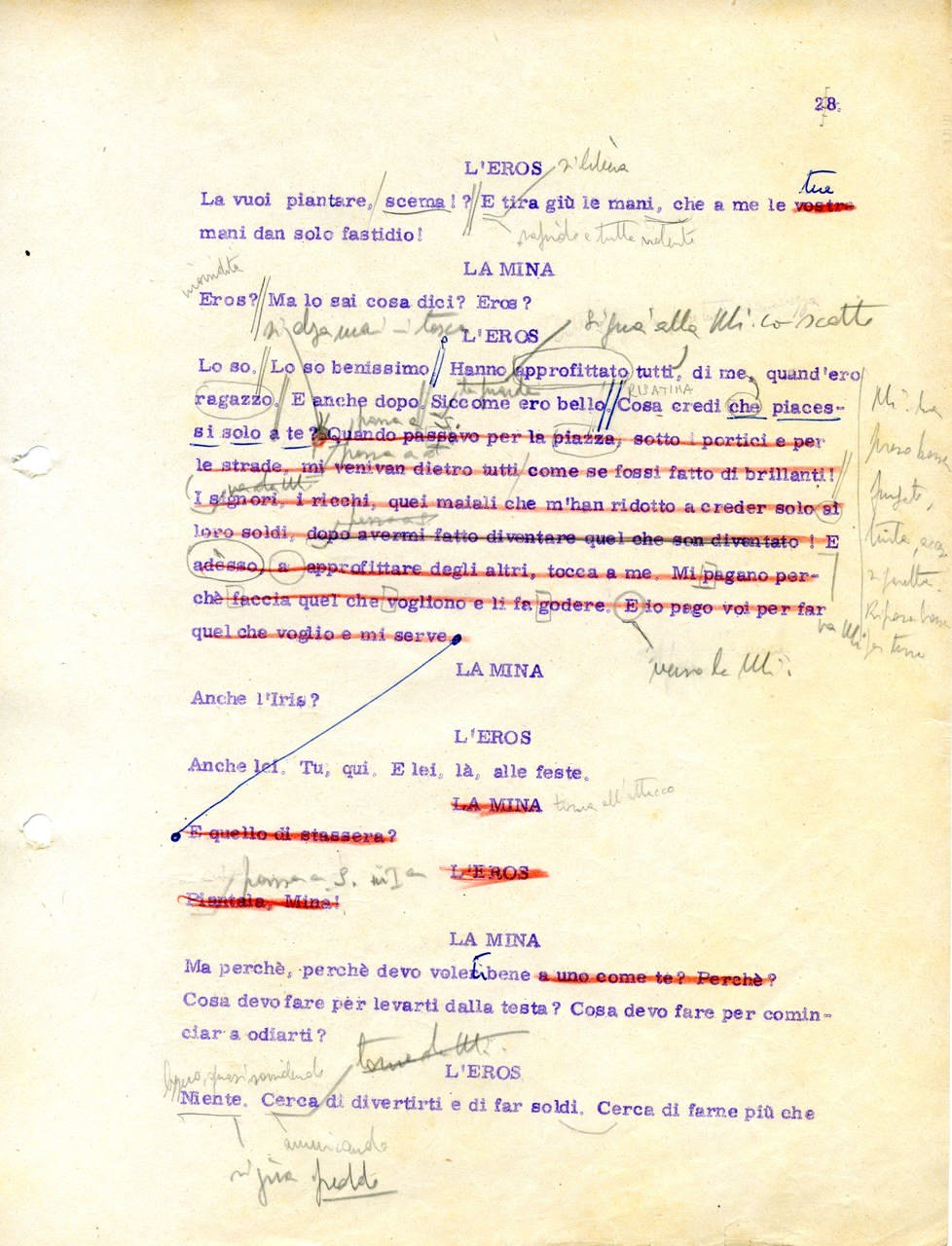

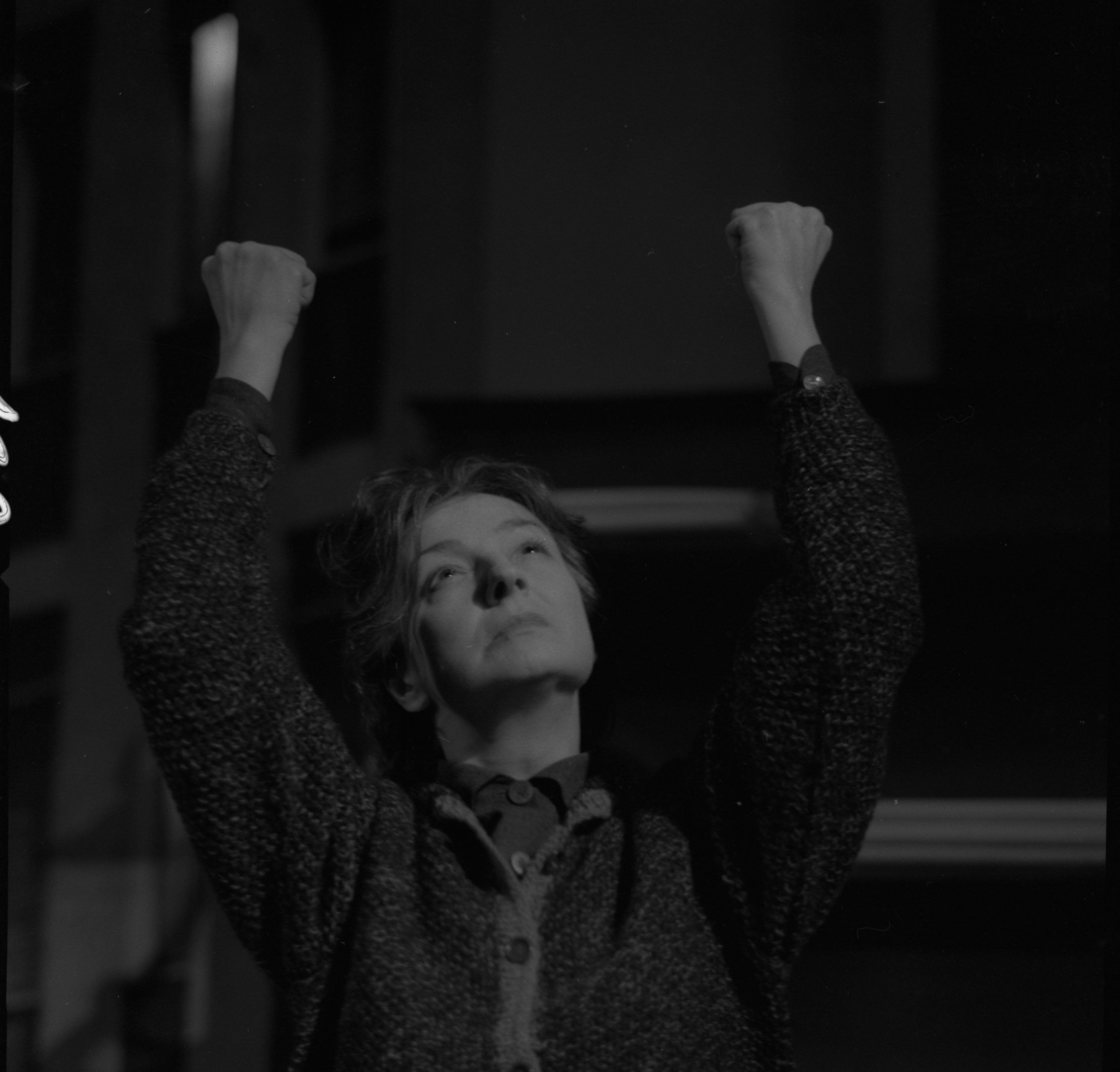

Per cogliere fino in fondo questa doppia articolazione basta scorrere il ricco apparato iconografico, che riporta una serie di foto dei quaderni di scena con le annotazioni di Visconti: ogni pagina reca i segni di uno scavo, di una ricerca in progress, e così la parola si fa subito gesto. I fogli del copione costituiscono solo il primo livello dell’impianto visivo del volume, che può dirsi una sorta di ‘fototesto’,[14] per il peso assegnato alla colonna delle immagini. Con una scelta singolare, e per certi versi opinabile,[15] è il volto di Paolo Stoppa a incorniciare il libro, in quello che a tutti gli effetti ci pare essere un corto circuito di sguardi: gli scatti scelti alternano tre primi piani dell’attore (due all’inizio e uno alla fine), che offrono una galleria di espressioni mutevoli, testimonianza della sua intensità recitativa ma forse anche della responsabilità del personaggio rispetto al destino tragico di Arialda.

In nessuna delle tre immagini abbiamo a che fare con uno sguardo in macchina: Stoppa/Amilcare non ‘interpella’ il lettore, i suoi occhi fissano un punto cieco e mimano la debolezza, il cinismo e la crudeltà del suo essere uomo (il sorriso ‘sfoggiato’ nel secondo ritratto non vale a riscattare la sua crudeltà).

Il carnet fotografico del volume è arricchito anche da una serie di ritagli di giornale che compongono una suggestiva rassegna stampa per imago; scorrendo i titoli è possibile farsi un’idea dello scandalo prodotto dallo spettacolo, del bieco sensazionalismo di certe testate (il «Corriere Lombardo» punta ad esempio su Erotica fatalità di sessomaniaci periferici), ma soprattutto dell’arroventato clima culturale dell’Italia del tempo.

Il processo di rimessa in scena[16] dello spettacolo culmina nella fitta sequenza di scatti che si distende per quasi venti pagine, con il montaggio di oltre un centinaio di foto provenienti dai fondi Gastone Bosio e Pasquale De Antonis. Il colpo d’occhio è davvero impressionante: i frame si dispongono sulla pagina secondo una convincente alternanza di piani e angoli di ripresa in grado di superare la fissità delle pose; a questa sensazione di movimento partecipa anche la scelta dei raccordi di sguardo e di posizione, che non esclude qualche scavalcamento di campo ma consente comunque al lettore di seguire senza troppi spiazzamenti l’arco dell’azione. Attraverso un sapiente uso della sintassi filmica le immagini raccontano il fluire della performance, indugiando sulle scene madri (con un effetto di duplicazione dei fotogrammi), sottolineando la diversa inclinazione emotiva degli interpreti (tramite l’insistenza verso l’espressività dei volti e la pregnanza di certi gesti), restituendo infine il dinamismo e l’efficacia dello spazio ideato da Visconti (grazie a un certo numero di campi medi e totali). Il découpage è scandito dalle indicazioni didascaliche dei tempi e del numero delle scene, indispensabili per non perdere il senso della progressione drammatica; lungi dal frammentare la lettura, l’operazione di montaggio restituisce il «livello narrativo» dello spettacolo che per Ubersfeld rappresenta uno degli obiettivi primari di ogni analisi performativa.[17]

L’ambizione di riattivare la memoria dell’Arialda si spinge oltre l’evidenza dei segni visivi: al volume, infatti, è allegato un cd su cui sono impresse la registrazione dello spettacolo risalente alla replica del 30 dicembre 1960 presso il Teatro Eliseo e la traccia audio degli intermezzi di Nino Rota. Le immagini mute dello spettacolo forse non bastano da sole a sussurrare le storie dell’Arialda, e lo stesso può dirsi delle voci senza corpo del cd, desiderose di incarnarsi, di ritrovare l’inciampo del gesto: la sovrapposizione di questi resti, però, resa possibile dall’aspirazione utopica di un volume transmediale, vale a riallineare il passato, perché a teatro «non esiste la nostalgia, esiste il presente».[18]

1 C. Cutugno, ‘Rebecca Schneider’s performance studies remains’, Mantichora, III, 3, p. 164.

2 M. Schino, Il libro degli inventari. Odin Teatret Archives, Roma, Bulzoni, 2015.

3 Cfr. G. Testori, Testori su Luchino Visconti [titolo attribuito], unità archivistica 26, cartella D38, Archivio Testori, FAAM.

4 Ivi, p. 12.

5 Mazzocchi riporta l’espressione con cui Testori apostrofa Visconti, prendendo di fatto le distanze dall’«aristocratico comunista»: al di là delle contingenze aneddotiche, resta la testimonianza di una fiera trama di affetti. Cfr. G. Testori, Appendix oraziana-Poema tafanario (1972) emerso postumo e pubblicato in P. Gallerani, Questo quaderno appartiene a Giovanni Testori. Inediti dall’archivio, Milano, Officina Libraria, 2007, pp. 70-79.

6 G. Testori, Testori su Luchino Visconti, pp. 29-32.

7 R. De Monticelli, ‘Visconti non ha digerito le critiche’, Il Giorno, 9 novembre 1967.

8 Ibidem.

9 L. Costantini, ‘Visconti: «non mi spaventano i moralisti di professione»’, La settimana Incom, 27 ottobre 1960.

10 Si intitola così la seconda parte del volume, di fatto la più consistente, in cui l’attenzione è rivolta a tutti i coefficienti della scena, in un costante dialogo tra documenti d’archivio, ritagli di stampa e intuizioni critiche.

11 La ricerca documentaria presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, il Museo Nazionale del cinema di Torino, la Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione Mondadori di Milano ha portato al reperimento di una serie di testimonianze preziose (fotografie di scena, copioni della compagnia, registrazione sonora dello spettacolo, lettere, rassegna giornalistica) che hanno reso possibile un’indagine a tutto tondo sull’impresa di Testori e Visconti, destinata a lasciare il segno all’interno degli studi di settore.

12 Sulle ripercussioni della censura in ambito cinematografico si rimanda a M. Giori, ‘«La figura è equivoca. Però…». La censura cinematografica italiana di fronte all’omosessualità’, Arabeschi, III, 6, giugno-dicembre 2015, pp. 54-63 e T. Subini, ‘I cattolici e l’osceno: tra censura amministrativa e revisione cinematografica’, ivi, pp. 64-72.

13 Si vedano almeno F. Mazzocchi, La locandiera di Goldoni per Luchino Visconti, Pisa, ETS, 2003 ed Ead. Le regie teatrali di Luchino Visconti. Dagli esordi a Morte di un commesso viaggiatore, Roma, Bulzoni, 2010.

14 Una prima mappatura delle retoriche dei fototesti si deve a M. Cometa, ‘Fototesti. Per una tipologia dell’iconotesto in letteratura’, in V. De Marco, I. Pezzini (a cura di), La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale, Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 63-101.

15 Tra i volti in primo piano inseriti nella colonna visiva del testo manca Rina Morelli, che pure è l’interprete del ruolo principale della tragedia, mentre figura un intenso scatto di Valeria Moriconi, la «cagna» Mina, «forse il personaggio più triste del testo» (F. Mazzocchi, Giovanni Testori e Luchino Visconti. L’Arialda 1960, p. 80); viene da chiedersi se si tratti di una scelta motivata dall’assenza di materiale documentario o da ragioni di altra natura, in ogni caso questa assenza ‘punge’ lo sguardo del lettore.

16 È proprio questo il titolo della collana che ospita il volume, a segnare senza equivoci la volontà di far riemergere il patrimonio teatrale italiano costodito negli archivi.

17 Cfr. A. Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, a cura di M. Fazio e M. Marchetti, Roma, Carocci, 2008.

18 Y. Gianikian, A. Ricci Lucchi, ‘Archivi che salvano. Conversazione con Yervant Ginaikian e Angela Ricci Lucchi’, a cura di D. Dottorini, Fata morgana, I, 2, maggio-agosto 2007, p. 25.