Ho pensato che per restare fedele allo “spirito” della messa in scena, bisognava tradirne la forma.

Agnès Varda

La carriera ‘monumentale’ di Agnès Varda sfugge alla freddezza del referto e continua a rilanciare, oltre la linea della sua esistenza, la necessità di interrogare i principi e le forme della relazione fra materia e medium, fra oggetti dello sguardo e soggetti della visione. Le opere di questa formidabile «essayiste en cinéma»[1] rivelano, grazie alla loro ontologica tensione intermediale, la dialettica tra milieu e moment delle immagini e rinnovano il contatto tra linguaggi e pratiche del vedere. Fotografia e pittura, nel contesto della sua produzione audiovisiva, non sono solo modelli di racconto ma diventano tracce viventi, ancorché fantasmatiche, di processi di archiviazione e rimediazione del reale e – soprattutto – schegge di immaginari possibili. La sua cinescrittura lavora nel solco di tre direttrici – ispirazione, creazione, condivisione –[2] e intorno a esse codifica una nuova sintassi fondata su un «istinto filmico»[3] e organizzata poi secondo una struttura consapevolmente libera ma sempre rigorosa.

Nel rapportarsi alle cose del mondo attraverso il dispositivo della camera Varda sceglie di scartare l’ovvio, di superare le convenzioni per costruire uno ‘stile’ che, pur non rinunciando alle insegne della finzione (al punto da inventare l’etichetta di ‘documenteur’),[4] miri a restituire i paradossi della verità (delle persone, dei paesaggi, della storia). Al centro del suo orizzonte narrativo si colloca «l’insieme di un nuovo rapporto suono-immagine, che permette lo smascheramento di immagini e suoni che sono sempre stati soffocati o rimasti allo stato latente…»:[5] è in questo azzardo che risiede la forza di una drammaturgia che scava oltre la superficie, intreccia diversi strati di memorie, spezza le linee del tempo e rinnova i codici della rappresentazione. Sebbene Varda dichiari di giungere alla sceneggiatura al termine di un lungo percorso di esplorazione di spazi e caratteri, e di affidarsi al montaggio come momento supremo di ricucitura della trama del film, è indubbio che i suoi testi offrano convincenti prove di una intrinseca qualità di scrittura, frutto di un sapiente equilibrio fra i diversi elementi dell’audiovisione.

La complessità della tessitura filmica di Varda può essere compresa a partire dal riconoscimento della funzione primaria della fotografia, da intendersi come misura di una specifica attitudine dello sguardo (e del racconto). Fin dal suo apprendistato presso il Théâtre National Populaire,[6] quel che la giovane artista sperimenta, non senza un’innata vocazione autoironica («Per dieci anni ogni servizio per il T.N.P. ha giocato per me il ruolo del più diligente degli impresari»),[7] è la possibilità di mettersi in ascolto degli altri, in primis di Jean Vilar, di ‘ri-creare’ il suo stile e, attraverso questo processo, approdare a una visione di sé e del mondo. Il passaggio dal reportage al cinema avviene senza strappi, per un naturale desiderio di filmare, ma l’esperienza dietro il mirino della fotocamera sedimenterà impressioni di lunga durata, insieme a un metodo di osservazione che lei stessa continuerà a rievocare in diverse occasioni.

Ciò che rappresenta la fotografia è essenziale nella mia vita: mi riferisco a quel che avviene in una fotografia, al fatto che con un’immagine piatta, a due dimensioni, si è afferrato qualcosa che era fermo, oppure una persona. Il cinema mi affascina non perché, come dicono alcuni, è l’esatto contrario della fotografia. È qualcosa di altrettanto interessante, che ha a che fare con l’immobilità della fotografia. L’immobilità, il piano fisso e il silenzio sono tutte componenti del cinema e tutto questo è molto coinvolgente.[8]

Questa è forse una delle dichiarazioni più enigmatiche dal variegato album delle citazioni d’autrice, innanzitutto perché Varda tenta di mettere sullo stesso piano due linguaggi solitamente riferiti a tecniche di ripresa e a concezioni estetiche differenti: la transizione cinematica rappresenta il superamento del carattere istantaneo dello scatto e porta con sé una potente carica illusoria, che la fotografia analogica tende a negare per la sua ontologica carica referenziale.[9] Al di là dell’azzardo teorico di tale pronunciamento, volto a contraddire l’evidenza filosofica che separerebbe cinema e fotografia, quel che sorprende è l’insistenza sul concetto di immobilità, che proprio in quel giro d’anni Varda aveva magistralmente ‘straniato’ attraverso due esperimenti visivi accomunati dal medesimo ‘sentimento del tempo’, nonché dalla stessa matrice visiva.

Tra il 1982 e il 1983, infatti, Varda realizza l’ineffabile Ulysse (1982) e l’eccentrico Une minute pour une image (1983), opere che si interrogano sullo statuto delle immagini fotografiche, ovvero sul rapporto fra spazio e memoria, sulla dialettica (à la Barthes) fra estraneità e appartenenza del soggetto ritratto. Con Ulysse in poco più di venti minuti esplora alcuni dei nodi concettuali del suo cinema: la nudità come situazione espressiva; la dimensione autobiografica; l’attrito fra empatia e distacco; la relazione fra corpi e paesaggio,[10] che diviene il grado zero della rappresentazione.

Lo scheletro della composizione ruota infatti attorno al tentativo di re-enactment di una foto scattata dalla stessa Varda nel 1954: la smemoratezza dei protagonisti, Elia e Ulysse, incapaci di rispondere alla insistita domanda «Ti ricordi?» e di ritrovare le emozioni del giorno in cui erano stati immortalati, genera una sorta di corto circuito che vale a «concretizzare la mancanza, teatralizzare l’assenza, l’impossibile coincidenza tra i personaggi e la loro immagine».[11] Pur non riuscendo a convertire il temps perdu dello scatto in temps retrouvé, la regista con Ulysse si interroga, e ci interroga, sul carattere intransitivo dei ricordi, sulla consistenza fisica, visuale ed emotiva della memoria[12] e riscopre così il valore della raffigurazione come processo di inarcamento della soggettività di operator, spectrum e spectator.[13] La consuetudine autobiografica di Varda si nutre della reciprocità delle tre istanze barthesiane e rilancia l’idea della fotografia come linguaggio capace di eternare l’attimo, di fissare un punto della storia, ma capace altresì di intrecciare trame, (s)combinando le traiettorie del discorso.[14] La foto del maggio del 1954, su cui lo sguardo indugia a più riprese grazie a un intenso lavorio di deframmentazione, non è dunque solo un feticcio perché diviene pre-testo e matrice del racconto: tramite una vera e propria detection, affidata alla qualità del rapporto con i protagonisti della vicenda, la regista può abbandonarsi a un’intensa riflessione sul valore documentale della fotografia e spingersi fino a dichiarare, tra le note del commento, che «in un’immagine si vede ciò che si vuole. Un’immagine è questo e il resto».

1. Il vero dell’immaginario

Lo scambio degli immaginari è importante come quello delle simpatie, delle emozioni e dei desideri.

Agnès Varda

Al fondo della sintomatica declinazione di Une minute pour une image si agita proprio la constatazione dell’instabilità di ogni scatto, ovvero l’impossibilità di ridurre l’atto del vedere a una mera certificazione referenziale. Per Varda ogni immagine contiene una parte residuale («il resto») che sfugge a facili classificazioni e introduce una dimensione interrogativa con cui occorre fare i conti. La scelta del mezzo televisivo come veicolo di trasmissione di un preciso pensiero visuale si spiega con la necessità di superare il senso ovvio delle pratiche artistiche, cercando così di giungere a codificare nuove retoriche espressive. L’emittente FR3 accetta la scommessa e manda in onda 170 puntate di un minuto dal 31 gennaio al 22 luglio del 1983: il format prevede il commento anonimo di una fotografia e la rivelazione finale (sui titoli di coda) dell’identità dell’autore dello scatto e del commentatore.

Una «mini partita di flipper televisivo»:[15] così Alain Bergala definisce l’esperienza spettatoriale di Une minute pour une image, azzardo tele-cine-fotografico che Agnès Varda realizza nella consapevolezza che «ognuno può leggere in modo diverso una fotografia».[16] Il richiamo alla indispensabile abilità di ogni giocatore di pinball serve a chiarire il legame di tensione e di sfida generato dal corpo a corpo con le immagini, non più congelate nella fissità eterna dell’attimo, ma ri-animate dai movimenti della macchina da presa e dall’intensità della voice over. Nel breve intervallo di un minuto, misura che pare strizzare l’occhio ai ritmi della comunicazione pubblicitaria, si disputa una torsione delle logiche dell’osservazione, necessaria a produrre una sorta di shock percettivo. L’effetto sponda, evocato dalla metafora proposta da Bergala, descrive con grande evidenza la disposizione ludica del format ma allo stesso tempo rinvia alla reciprocità della relazione fra oggetto fotografico e osservatore. Tale reciprocità non è immediata, per la presenza di una voce-guida che di fatto orienta la lettura delle immagini ma, pur filtrata dal commento, dovrebbe condurre – nell’auspicio di Varda – all’esplicitazione di un’interpretazione personale («ognuno porta la sua visione»), o almeno a un gioco di rettifiche e ‘divagazioni’ («[…] ogni telespettatore corregge o si diverte a pensare a un'altra cosa»). Varda sembra puntare, dunque, innanzitutto alla codificazione di una vera e propria abitudine allo sguardo, generata dalla quotidianità dell’appuntamento con la fotografia; un minuto al giorno per sei mesi è un tempo in grado di far germinare buone pratiche ermeneutiche e di favorire un interessante processo di educazione visuale. Del resto, fin dagli esordi, l’imperativo categorico della sua arte si ancorava prepotentemente alla volontà di ‘inquadrare’ ciò che esiste davanti agli occhi:

quel che mi interessa di più è vedere, in modo che anche gli altri possano a loro volta vedere, non solo perché ciò dà piacere, poiché spesso è orribile quel che si vede, ma perché mi sembra una presa di contatto con le cose. Nei miei film vorrei sempre “far vedere” in modo profondo. Non voglio mostrare ma dare alle persone la voglia di vedere.[17]

È questa la spinta che anima un progetto come Une minute pour une image, che giunge a misurarsi con la paradossale sproporzione fra linguaggio fotografico e televisivo e – dentro questo iato – rilancia un modello pedagogico di conoscenza attraverso il senso della vista. La frizione fra medium e messaggio è radicale, non c’è alcuna indulgenza verso le consuetudini dell’intrattenimento: Varda piega le formule divulgative, si diverte a ribaltare le regole del gioco e compone un mosaico «vibrante», nel quale le singole opere attivano connessioni remote profonde. «Vibrante» del resto è aggettivo intimamente vardiano, capace di tradurre l’insofferenza verso codici precostituiti e rigidi; non è un caso che la regista lo chiami in causa a proposito di Daguerréotypes (1975), ritratto collettivo del suo quartiere-villaggio in cui si mescolano ricerca documentaria e cliché di pratiche fotografiche d’antan.[18]

Une minute pour une image somiglia allora a un laboratorio di ecologia visiva nel quale ogni prelievo di immagini obbedisce a un criterio di salvaguardia e rivelazione rispetto a un tutto già visto e saturo; attraverso questo principio la selezione e la combinazione degli ‘episodi’ tende a disegnare una mappa di opere e stili, che può essere ricondotta alla logica dell’atlante, investendo così il piano della ‘sopravvivenza’ di forme di pathos e di sguardo.

Senza voler complicare troppo il senso di un esperimento che, come già avvertiva Bergala, assume i connotati di serio divertissement, è possibile riportare le scelte di Varda nel solco di una esplicita ‘cartografia emozionale’. Pur riconoscendo significative assonanze con il pensiero iconologico warburghiano, ci pare sia l’Atlante delle emozioni di Giuliana Bruno[19] a suggerire la chiave di lettura più appropriata della galleria fotografica allestita attraverso Une minute pour une image, perché «la collection (raccolta) di immagini si trasforma in recollection (ricordo)».[20] Varda decide, infatti, di estrarre dal ciclo televisivo quattordici scatti e di condensarli in un poetico cortometraggio, cristallizzando il processo compositivo che aveva ispirato il progetto generale e perimetrando altresì la sua personalissima ‘camera chiara’. Questa stanza traduce la meraviglia di un immaginario che aspira a essere condiviso e abitato da sguardi diversi per superare la soglia del medium televisivo, occasionale e forse perfino effimera, e raggiungere l’ambigua immobilità di un cinema in forma fotografica. Se dentro la caverna della tv c’era spazio per una sola immagine alla volta, qui la collezione prende corpo e sopravvive al tempo, riattivando un effetto di ‘visione ritrovata’. Strette fra vocazione documentaria e scarto simbolico, tutte le fotografie convocate in questo ardito ‘album’ giocano una partita almeno doppia: verso l’istanza referenziale che pare autenticarle e verso la torsione semantica cui le costringe lo sguardo di Varda. A manifestarsi è infatti il nucleo di verità che ogni foto riassume in sé, a cui si aggiunge quell’eccedenza di senso che solo lo spettatore è in grado di notare.

2. Lessico e nuvole

Come gli scrittori hanno delle parole privilegiate, così io ho un lessico di immagini che ricorrono in tutti i miei film.

Agnès Varda

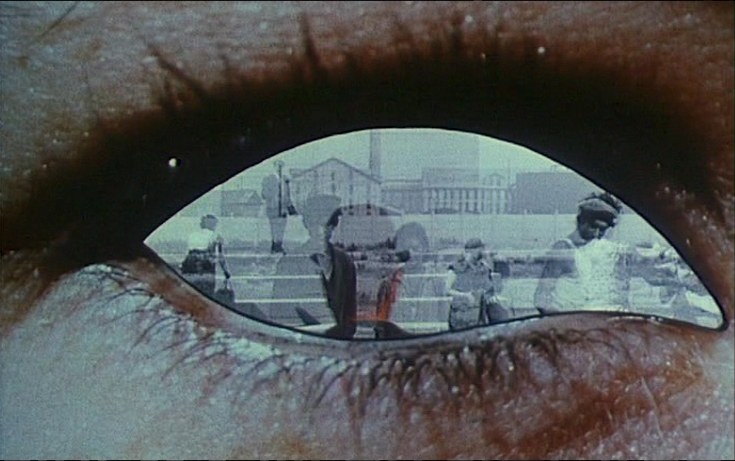

L’architettura di questo piccolo film-saggio rivela le istanze del fare artistico di Varda, «guardare, riguardare e custodire»,[21] gesti essenziali di un irripetibile living archive che continua a distillare immagini urgenti come brace. La costruzione del racconto obbedisce all’intento di mostrare l’esprit de finesse della fotografia, ovvero l’inclinazione morale di ogni scatto, il mistero della posa, racchiusi nell’impasto dei toni e nelle qualità performative dei soggetti ritratti. Gli elementi paratestuali sono scarni ma vengono ripetuti per rafforzare la matrice della cinescrittura di Varda; questa ridondanza rappresenta un passaggio intertestuale molto interessante, perché assegna all’album il carattere di traccia mnestica. Se i titoli di coda hanno il compito di sciogliere l’enigma identitario dello scatto, la sigla annuncia invece la qualità sinestesica della fotografia nonché lo spettro polimaterico dell’immaginazione dell’autrice. Grazie a un montaggio sincopato, scandito da una voce off che prima richiama la committenza dell’opera e poi sussurra a più riprese e con intonazioni diverse il lemma «photographie», si succedono una serie di piani che giocano sulla stretta analogia fra obiettivo e occhio. La metafora dello sguardo come cifra del medium fotografico traduce però uno slittamento perturbante fra materia e rappresentazione, fra carnalità e riproduzione del reale perché la catena dei sintagmi visivi proposti non rinvia semplicemente all’ontologia dell’atto fotografico ma a una sorta di teoria di forme dell’occhio.

Le prime due immagini che compaiono dopo l’apertura del diaframma sono il dettaglio di un occhio animale (felino?) e di un occhio di sabbia, emanazione di un principio ludico che scardina il piano del reale. Gatti e spiagge sono feticci della memoria e insieme indici di una cartografia dei sentimenti.

Quasi senza soluzione di continuità, per via di un calibrato sistema di tagli e dissolvenze, appare poi una specie di immagine-intarsio, che esalta la compenetrazione fra organo della vista e fotografia: in questa con-fusione, quando i margini dell’occhio accolgono i ritagli di un progetto artistico, avviene lo slittamento semantico fra vita e forma, ma è solo un attimo perché poi torna a campeggiare sullo schermo il primissimo piano di un occhio che si chiude.

Prima dei titoli di testa c’è ancora spazio per una misteriosa sfilata di foglie fossilizzate, sintesi della potenza della natura nel ricalcare oggetti, e per l’epifania di una tenda-sipario, che chiude la vista lasciando solo intravedere la luce del fuori. Non serve ricordare quanto tutto il cinema di Varda complichi la relazione tra dispositivo e sguardi, tra forme e teorie, per capire che la gioiosa girandola di questa sigla sia giusto un carnet de notes delle opere a venire, oltre che la plastica dichiarazione di una poetica della metamorfosi e dello scarto (fra interno ed esterno, vero e finto, reale e immaginario).

Accanto alla sigla il cortometraggio ricorre a un’altra soglia paratestuale che consente una fluida transizione tra gli episodi e riafferma l’omologia fra macchina fotografica e occhio. Si tratta di una specie di ‘jingle visuale’, che mima il principio di funzionamento del mirino facendo coincidere il sistema di apertura e chiusura delle palpebre con quello del diaframma; una soluzione apparentemente semplice che però determina la costruzione di una catena sintagmatica e la sottolineatura dell’enfasi dello scatto tramite la ricorsività del rumore del click. Questa disposizione anaforica dà ritmo al racconto e sublima la metafora dello sguardo, lemma-matrice del lessico di Varda.

La galleria di Une minute pour une image riesce, dunque, a mettere a punto un dispositivo memoriale che offre una serie di indizi decisivi sul rapporto della regista con la natura stessa dell’impronta fotografica, oltre che sulla specifica declinazione del suo talento di ‘raccoglitrice’ di storie e visioni. Riciclando le fotografie tramite la lentezza e la precisione di un cinema artigianale, Varda edifica un sincero monumento votivo al proprio orizzonte figurativo e allo stesso tempo inventa nuove ‘carte’ per risillabare il suo alfabeto visivo e sentimentale.[22]

A ben guardare, infatti, l’album rivela il gusto di Varda per il ‘modo’ surrealista («Per me uno spazio e un tempo per sognare oltre la straordinaria precisione del reale»);[23] l’attenzione per la luce («che illumina le relazioni»);[24] la passione per la musica di Kurt Weil (di cui intona con voce nostalgica qualche verso);[25] la tentazione verso l’aneddoto autobiografico («Guardano tutti in camera tranne due donne, mia madre e sua madre»);[26] e ancora la sensibilità verso abiti linguistici diversi (per esempio l’assemblage e le polaroid).

Dei quattordici scatti solo quattro sono a colori, con una netta prevalenza del bianco e nero, che però non esclude l’espressione di una ricca gamma di accenti tonali. Si passa dalla nettezza delle linee del volto della donna di Algeria ritratta da Marc Garanger (Femme Algerien, 1960) alla nuvola velata di grigi che contorna i corpi di Gladys (Serie du canape, n. 6, 1978); dalle serrate campiture luminose del cortile di Jenny de Vasson (s.t., 1913 circa) alle «delicate sfumature»[27] di bianco e di nero della fossa di Smith (s.t. Tarawa, 1943). Altrettanto eloquenti risultano le nuances dei volumi di Bill Greene, corpi teatrali e quasi tragici, mentre la clarté del fiore bianco che sfida le baionette fuori fuoco dei soldati nello scatto di Riboud (La fille a la fleur, Washington 1967) è una delle apparizioni più emblematiche dell’intera collezione, non a caso descritta come «l’incarnazione stessa della resistenza alla violenza».[28] Obbedisce alla logica della variazione di toni anche la foto di scena di Cléo dalle 5 alle 7 di Liliane de Kermadec (1961), quasi un autoscatto, che trova nell’occhio nero al centro dell’immagine il correlativo oggettivo di un black hole, mentre il collage di Gerard Marot (1981) lavora soprattutto sul contrasto fra la luminosa nudità del «piccolo Gesù» e la stringa scura che barra gli occhi delle «quattro Madonne» perché non vedano. Uno sguardo cieco, ripiegato e sfuggente è il punctum della foto di Lartigue (1923 circa), dominata dal fondo cupo del transatlantico che solca le acque del porto di Marsiglia: anche qui la luce è quella della nostalgia e forse del rimpianto.

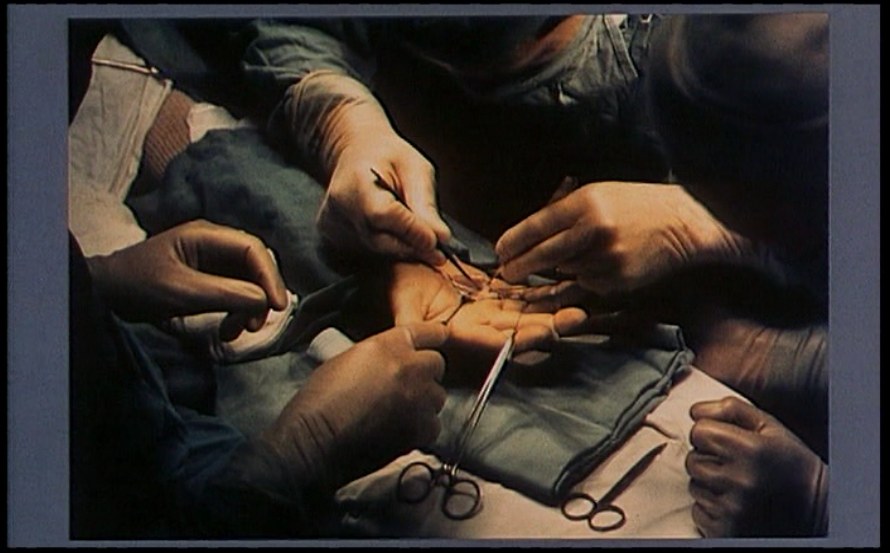

La grana delle immagini a colori è leggermente diversa e vale a declinare altri sentimenti. Se è vero che si perde la profondità del chiaroscuro si conquistano però ora una pastosità greve (è il caso di Hand Operator di Andre Martin, 1961), ora invece una levigatezza atmosferica (come nel ‘quadro’ di Nurith Aviv Janvier, 1983); la tinta vagamente seppiata dell’anonima foto di famiglia (1915 circa) reca i segni di un passato non ancora ingiallito, al contrario le sfumature sature degli scatti Polaroid scandiscono l’estasi momentanea di un piacere prêt-à-porter.

Filtrati attraverso un linguaggio apparentemente scarno, affidato a poche inquadrature e a circoscritti movimenti di dettaglio, gli scatti si staccano dalla loro superficie grazie alla precisione del commento, voce che descrive, certifica, ricorda e infine scardina l’aderenza al piano della verosimiglianza per spingere verso un possibile effetto di straniamento. Nonostante ogni episodio occupi una misura breve, Varda riesce a celebrare una liturgia contemplativa di grande intensità, durante la quale si dà senso al respiro della composizione, se ne richiamano il valore testimoniale o l’urgenza sentimentale, la tensione performativa o l’agency culturale, in un’equilibrata alternanza di pathos ed elegia, lamento o canto. Nel restituire a ogni fotografia un corpo di parole, la regista passa in rassegna diverse formule retoriche – il commento puro, la divagazione, l’interrogazione, l’aneddoto, il dialogo, la confessione – e tutte le volte riesce a contemperare questioni estetiche e suggestioni narrative. Questi esercizi di racconto annunciano un percorso di formazione e apprendimento che culminerà nei film a venire, ma che qui mostra già in atto una spiccata tendenza all’invenzione e alla variazione.

Proviamo a chiudere con un’ultima considerazione, che riguarda il carattere metariflessivo di questo commovente ‘atlante delle emozioni’, nel quale le stazioni della vita e della morte, con il loro strascico di ebbrezza e di dolore, diventano l’occasione per riflettere sullo statuto dell’arte, e segnatamente di quella cine-fotografica. Di fronte alla raggelata distesa di cadaveri, che occupa il campo della fotografia di Smith, Varda, in dialogo con Jacques Monroy, non può non chiedersi cosa sia la bellezza, quale sia la funzione dell’arte, perché troppo grande è la sproporzione fra la grazia della tessitura dell’immagine e l’evidenza di quei corpi immobili, che un tempo erano persone cariche di idee, opinioni e sogni. Se l’ironia dello scatto surrealista di Fontcuberta è ancora in grado di suggerire un intervallo fra la realtà e le sue forme, tocca ai pezzi di vetro rotti ai bordi del set di Cléo dalle 5 alle 7 incarnare la deriva dell’immaginario sotteso al progetto; commenta, infatti, Varda che i frammenti di vetro sono memorie spezzate che non combaciano, come gli errori di montaggio di un film, e poi chiosa: «A volte il cinema è come una fotografia che si anima. Qui c’è un film che si ferma».[29] La paradossale frizione fra movimento e stasi è la cifra segreta dell’atlante Une minute pour une image, la vera partita a flipper in cui quel che conta è riconoscere la qualità di ogni immagine, che – come sottolinea Didi-Huberman – è qualcosa di più di ciò che siamo soliti leggervi:

L’immagine è infatti ben altro che un semplice ritaglio eseguito nel mondo degli aspetti visibili. È un’impronta, un solco, una scia visiva del tempo che essa volle toccare, ma anche dei tempi supplementari – fatalmente anacronistici, eterogenei fra loro – che essa non può, in quanto arte della memoria, fare a meno di agglutinare. È cenere mischiata, più o meno calda di diverse braci.[30]

*Tutte le immagini che accompagnano l'articolo sono fotogrammi del film citato nel testo. Titolo e anno sono riportati nelle didascalie. Si ringrazia la Ciné-Tamaris per la gentile concessione delle immagini.

1 A. Bergala in Varda Tous courts, Paris, Ciné-Tamaris, 2007 [edizione di Dvd con booklet].

2 Si tratta di tre azioni ricordate dalla stessa Varda nelle prime battute dell’ultimo documentario Varda by Agnès (Varda par Agnès, 2019), «un film fatto di immagini in movimento e di parole» che – come già l’autobiografia pubblicata nel 1994 – intende «fornire le chiavi della mia opera» (A. Varda, ‘Varda by Agnès’, in Alla scoperta di Agnès Varda in 5 film, Bologna, Edizioni Cineteca di Bologna, 2020, p. 57). Per un inquadramento dell’artista si veda A. Masecchia, ‘Ispirazione, creazione, condivisione: il cinema di Agnès Varda’, in Alla scoperta di Agnès Varda in 5 film, pp. 5-15.

3 A. Varda, Varda by Agnès, p. 59.

4 Ci si riferisce qui, evidentemente, al titolo del film Documenteur (1981) in cui Varda sembra autodenunciare l’impossibile oggettività della pratica documentaristica ribadita poi apertamente nella sua autobiografia: «L’objectivité n’existe pas, même pas dans les documentaires» (A. Varda, Varda par Agnés, Paris, Éditions Cahiers du cinéma, 1994, p. 26).

5 A. Varda, ‘Entretien avec Agnès Varda’, Positif, 253, avril 1982, ora in S. Cortellazzo, M. Marangi (a cura di), Agnès Varda, Torino, EDT, 1990, pp. 88-89.

6 Si veda in proposito B. Bastide, ‘Agnès Varda ou l’apprentissage du regard’, in M. Estève (a cura di), Agnès Varda, Paris, Lettres Modernes Minard, 1991, pp. 5-12.

7 A. Varda in J. Clay, ‘Une cinéaste vous parl: Agnès Varda’, Réalités, 195, aprile 1962.

8 A. Varda citata in S. Cortellazzo, M. Marangi (a cura di), Agnès Varda, p. 82.

9 Si tratta di una nozione che Barthes risolve attraverso la nozione di «referente fotografico» con cui intende «non già la cosa facoltativamente reale a cui rimanda un’immagine o un segno, bensì la cosa necessariamente reale che è stata posta dinanzi all’obbiettivo, senza cui non vi sarebbe fotografia alcuna» (R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 1980, p. 77).

10 La costruzione del racconto di Ulysse si fonda sul rapporto fra corpi e paesaggio, oltre che sul potere incantatorio delle immagini fotografiche; diviso fra l’enigmaticità di ogni Still life e le rifrazioni simboliche di Figures on landscape, il cortometraggio non solo resta una delle invenzioni più produttive dell’immaginario di Varda ma anticipa la tensione e il movimento del recente Visages, Village (2017 con JR) mostrando ancora una volta la circolarità dello sguardo e dei temi della ricerca visuale dell’artista. Il viaggio on the road a bordo del camion-photo di JR consente a Varda di ritornare nei luoghi del suo cinema e di attraversare la Francia alla ricerca di testimonianze insolite, capaci di generare un inedito collage di volti e identità: le istantanee catturate dal dispositivo cinefotografico si aggiungono all’album di tutta una carriera e non fanno che confermare l’attitudine della regista a ‘riciclare’ spazi, memorie e frammenti di verità.

11 M. Chevrie, ‘Tu n’as rien vu a Saint-Aubin,’ Cahiers du cinéma, 358, aprile 1984.

12 È di questo avviso Alison Smith che legge Ulysse alla luce della polarizzazione fra tempo e memoria: cfr. A. Smith, Agnès Varda, Manchester, New York, Manchester University press, 1998, pp. 142-169.

13 La riflessione di Barthes sulla reciprocità di oggetti e soggetti dello sguardo fotografico apre uno squarcio interessante per la comprensione del corpus cinematografico di Varda e soprattutto di Ulysse, come sottolinea opportunamente Anna Masecchia: «la lettura alla quale Agnès sottopone la sua fotografia è, in maniera apparentemente meno consapevole di quanto avverrà nel 2004 in Ydessa, les ours et ect., una lettura di tipo barthesiano. Allo studium, all’analisi della modalità con la quale è stata scattata, a come si colloca nel contesto della produzione dell’artista Varda di quel periodo, all’inserimento nella sua epoca storica, si associa l’azione del punctum che può sollecitare letture diverse in Varda stessa e, soprattutto, nello spectator che la guardi: “L’altro giorno vedevo l’immagine dell’infanzia tra il futuro, il padre, e la madre, il passato, il ventre caldo della capra. Un altro giorno mi è sembrato di vedervi la rappresentazione dell’enigma della Sfinge”» (A. Masecchia, ‘La materia dell’immaginazione: Agnès Varda tra fotografia e cinema, La valle dell’Eden, X, 20-21, gennaio-dicembre 2008, pp. 237-238).

14 È ancora Masecchia a chiarire la feconda concezione fotografica di Varda: «La fotografia in sé, spazio statico e spazio dinamico (centripeto e centrifugo insieme), oggetto sul quale possiamo esercitare lo studium e dal quale possiamo farci “pungere”, diviene sia un testo attraverso il quale ci guida la regista sia un luogo immaginario nel quale possiamo vagare» (ivi, p. 239).

15 A. Bergala, Le Journal des Cahiers du cinéma, 32, avril 1983 citato in https://www.cine-tamaris.fr/une-minute-pour-une-image/ [accessed 30 ottobre 2020].

16 Sul sito della casa di produzione Ciné-Tamaris si legge integralmente la descrizione di questo inedito gioco intermediale: «En tournant Ulysse, j’avais vu à quel point chacun peut lire différemment une photographie. Et j’ai eu l’idée d’une série et Delpire du CNP m’a accompagnée dans ce projet ainsi que FR3. Une série où chaque jour, on montrerait une photographie à la même heure, à la télévision, on la montrerait pendant 10 ou 15 secondes, sans rien dire, ni de qui elle est, ni où elle a été faite, ni ce qu’elle représente. Puis je demanderai à une personne, toujours inconnue du spectateur, de parler pendant une minute. Puis on reverrait la photographie, et chacun se dirait: moi j’aurais peut-être pas dit ça ou j’aurais dit autre chose, et à la fin seulement on annonce de qui est la photographie et qui est le commentateur. Chacun apportait sa vision et chaque téléspectateur rectifiait ou s’amusait à penser à autre chose. Il y a eu 170 numéros. Ici, dans ce DVD, je montre des courts métrages que j’ai souvent commentés moi-même. On a choisi de ne montrer que ceux que j’avais commentés, c’est-à-dire 14 sur les 170 de la collection» (A. Varda in https://www.cine-tamaris.fr/une-minute-pour-une-image/).

17 A. Varda, Cinéma 61, 60, ottobre 1961.

18 Per un’attenta indagine sui modi figurativi del film si rimanda a G. Lavarone, ‘Il ritratto al cinema. Elsa la rose, Daguerréotypes e Jane B. par Agnès V. di Agnès Varda’, AAM TAC, 5, 2008, pp. 53-70.

19 Cfr. G. Bruno, Atlante delle emozioni [2002], ed. it. a cura di M Nadotti, Milano, Johan& Levi, 2015. Nel segno di Bruno, ma in riferimento a Superfici. A proposito di estetica, materiali e media (Johan&Levi 2016), si muove anche la lettura che Sandra Lischi dedica all’ultimo percorso artistico di Varda, nel quale il contatto con le pratiche della videoarte determina un cortocircuito fra pelle, pellicola e schermi, nonché il recupero di brani del passato attraverso forme di riciclo creativo: cfr. S. Lischi, ‘Custodire e abitare le immagini: corpo e pellicola in Agnès Varda’, in L. Cardone, G. Maina, S. Rimini, C. Tognolotti (a cura di), ‘Pelle e pellicola. I corpi delle donne nel cinema italiano’, Arabeschi, VI, 12, luglio-dicembre 2018.

20 G. Bruno, Atlante delle emozioni, p. 20.

21 A. Uccelli, ‘Varda par Agnès’, Cineforum, 2 marzo 2020, < http://www.cineforum.it/recensione/Varda-par-Agnes > [accessed 23 ottobre 2020].

22 Per un primo inquadramento delle diverse pratiche di riciclo cinematografico si rimanda a M. Bertozzi, Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Venezia, Marsilio, 2013.

23 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 6 di Juan Fontcuberta, Autoportrait, Barcelona 1972.

24 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 5 di Jenny De Vasson, s.t. Varennes, vers 1913.

25 Nel segno di Kurt Weill si compie il vagabondaggio sentimentale di Opera-Mouffe, omaggio implicito al principio di straniamento che Brecht matura anche attraverso il sodalizio con il compositore de L’opera da tre soldi. La dimensione brechtiana del cinema di Varda è al centro di alcune interessanti letture ma servirebbe un più convinto affondo in ordine all’interpretazione di una cospicua trama di rimandi e del più generale movimento di presa di distanza da situazioni e cose spesso in atto nella cinescrittura della regista. Per un primo inquadramento della questione si rimanda a K. Convay, Agnès Varda, Champaign, University Presso of Illinois, 2015; R. De Roo, ‘Reconsidering Contradictions’, in Ead., Agnès Varda Between Film, Photography and Art, Berkeley, University of Californian Press, 2017.

26 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 9: Anonima, s.t., Col de la Faucille, vers 1915.

27 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 6 di W. Eugene Smith, s.t., Tarawa, 1943.

28 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 11 di Marc Riboud, La fille a la fleur, Washington, 1967.

29 A. Varda, Une minute pour une image, 1983: commento alla foto n. 12 di Liliane de Kermadec, Torunage de Cléo de 5 a 7, 1961.

30 G. Didi-Huberman, ‘L’immagine brucia’, in A. Pinotti, A. Somaini, Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Milano, Raffaello Cortina, 2009, p. 263.