Nel periodo che va dal dicembre del 1966 al maggio del 1968 lo spazio del Piper pluriclub ospita alcune fra le realtà più significative della ricerca teatrale italiana e di quella internazionale, complice la mediazione di Edoardo Fadini, in quel momento responsabile dell’attività teatrale dell’Unione Culturale di Torino. È certamente Fadini la figura chiave per la programmazione teatrale del Piper. I coniugi Derossi frequentano le sale di Via Cesare Battisti (dove si trova la sede dell’associazione) e dove fin dal 1966 Carlo Quartucci con il suo Teatro Gruppo è protagonista di serate di lettura e nel 1967 è ospitato il Living Theatre. Così per questi artisti come per Carmelo Bene al Piper nel 1968, mentre sarà un contatto cercato e inseguito da lontano da parte di Graziella Gay Derossi quello con il quale si concluderà nel maggio del 1968 l’esperienza teatrale del locale, l’Open Theatre, ospite nello stesso periodo del Teatro Carignano.

1. 22 dicembre 1966: Teatro Gruppo, Improvvisazione su Istruzioni operative per 10 attori[1]

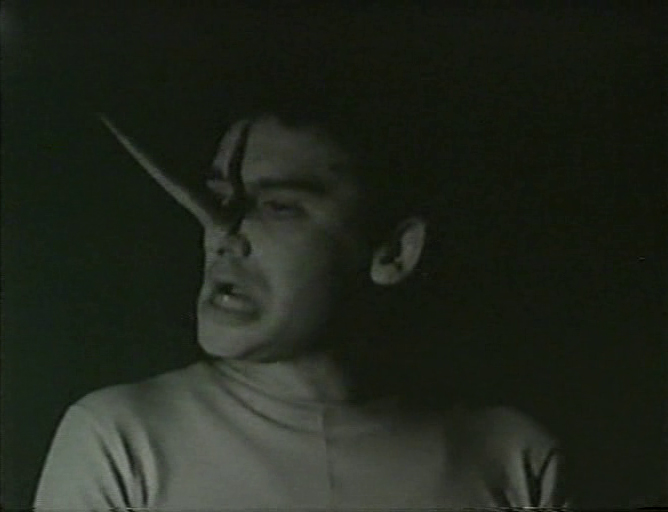

Carlo Quartucci

(Messina, 1936), figlio d’arte, fa le sue prime esperienze nella compagnia di teatro dialettale del padre. Debutta poi come regista e attore a Roma nel 1959 con la prima regia di Aspettando Godot, ma la sua affermazione sulle scene, a partire dall’inizio degli anni Sessanta, avviene una volta che si costituisce la Compagnia della Ripresa: qui, accanto a Leo de Berardinis, Rino Sudano, Claudio Remondi e Anna D’Offizi, Quartucci prosegue il suo percorso di ricerca nel ruolo di regista. Fra il 1964 (Aspettando Godot a Genova) e il 1965 (il Festival beckettiano a Prima Porta e Zip alla Biennale di Venezia), Carlo Quartucci e la sua compagnia si affermano come una delle punte più avanzate della ricerca teatrale italiana. Il riconoscimento da parte della critica alla Biennale, tuttavia, non corrisponde al consolidarsi della Compagnia della Ripresa che presto si scioglie. Quartucci inizia allora a gravitare su Torino dove, soprattutto per il legame con Edoardo Fadini, avvia una collaborazione con l’Unione Culturale, della cui programmazione teatrale Fadini è il responsabile. Qui, con la nuova compagnia del Teatro-Gruppo si susseguono letture da testi di Calvino, Parise, Brecht e poi Vitrac, Artaud, Jarry, Weiss. Nel dicembre del 1966 Quartucci è al Teatro Gobetti con la regia di Libere Stanze di Roberto Lerici, con il quale inizia un’intensa collaborazione. È questo l’avvio di un progressivo interesse del Teatro Stabile torinese per Quartucci che proseguirà nei due anni successivi, complice anche il cambio di direzione nel 1968 (Gianfranco De Bosio lascia e subentra la direzione Chiarella-Bartolucci-Doglio-Morteo).