Nel periodo che va dal dicembre del 1966 al maggio del 1968 lo spazio del Piper pluriclub ospita alcune fra le realtà più significative della ricerca teatrale italiana e di quella internazionale, complice la mediazione di Edoardo Fadini, in quel momento responsabile dell’attività teatrale dell’Unione Culturale di Torino. È certamente Fadini la figura chiave per la programmazione teatrale del Piper. I coniugi Derossi frequentano le sale di Via Cesare Battisti (dove si trova la sede dell’associazione) e dove fin dal 1966 Carlo Quartucci con il suo Teatro Gruppo è protagonista di serate di lettura e nel 1967 è ospitato il Living Theatre. Così per questi artisti come per Carmelo Bene al Piper nel 1968, mentre sarà un contatto cercato e inseguito da lontano da parte di Graziella Gay Derossi quello con il quale si concluderà nel maggio del 1968 l’esperienza teatrale del locale, l’Open Theatre, ospite nello stesso periodo del Teatro Carignano.

1. 22 dicembre 1966: Teatro Gruppo, Improvvisazione su Istruzioni operative per 10 attori[1]

Carlo Quartucci

(Messina, 1936), figlio d’arte, fa le sue prime esperienze nella compagnia di teatro dialettale del padre. Debutta poi come regista e attore a Roma nel 1959 con la prima regia di Aspettando Godot, ma la sua affermazione sulle scene, a partire dall’inizio degli anni Sessanta, avviene una volta che si costituisce la Compagnia della Ripresa: qui, accanto a Leo de Berardinis, Rino Sudano, Claudio Remondi e Anna D’Offizi, Quartucci prosegue il suo percorso di ricerca nel ruolo di regista. Fra il 1964 (Aspettando Godot a Genova) e il 1965 (il Festival beckettiano a Prima Porta e Zip alla Biennale di Venezia), Carlo Quartucci e la sua compagnia si affermano come una delle punte più avanzate della ricerca teatrale italiana. Il riconoscimento da parte della critica alla Biennale, tuttavia, non corrisponde al consolidarsi della Compagnia della Ripresa che presto si scioglie. Quartucci inizia allora a gravitare su Torino dove, soprattutto per il legame con Edoardo Fadini, avvia una collaborazione con l’Unione Culturale, della cui programmazione teatrale Fadini è il responsabile. Qui, con la nuova compagnia del Teatro-Gruppo si susseguono letture da testi di Calvino, Parise, Brecht e poi Vitrac, Artaud, Jarry, Weiss. Nel dicembre del 1966 Quartucci è al Teatro Gobetti con la regia di Libere Stanze di Roberto Lerici, con il quale inizia un’intensa collaborazione. È questo l’avvio di un progressivo interesse del Teatro Stabile torinese per Quartucci che proseguirà nei due anni successivi, complice anche il cambio di direzione nel 1968 (Gianfranco De Bosio lascia e subentra la direzione Chiarella-Bartolucci-Doglio-Morteo).

È in questo tessuto di rapporti e di progettualità che si colloca, sempre tramite la mediazione di Fadini, la presenza del Teatro-Gruppo al Piper pluriclub, nel dicembre del 1966.

Si riporta l’estratto di un articolo di Lionello Gennero pubblicato su Pianeta nel gennaio del 1967.[2]

«Che cos’è?» «Un motore a scoppio». «No»

«Che cos’è?» «Un funerale». «No!»

«Che cos’è?» «Una partita di calcio» «No!»

Le domande si susseguono. Il pubblico annaspa, per rispondere, fra le immagini più diverse.

Una fanciulla avanza con gesti di ginnastica ritmica, contando in lenta cadenza: «U-no, du-e, tre-e, quat-tro»; un tipo barbuto si muove con scatti da automa pronunciando suoni simili a cigolii; un altro, curvo, barcollante, mormora preghiere. L’azione prosegue: sono una decina di personaggi che vanno avanti e indietro incrociando con i movimenti più disparati, in un contrappunto di sussurri, esclamazioni, suoni inarticolati.

Il pubblico è come se fosse nello stesso tempo divertito, sconcertato, deluso, allarmato da questo gioco di cui non riesce a comporre razionalmente due soli elementi, come in un puzzle i cui pezzi non combaciano […].

Tutto è incominciato con una scena quasi allucinante, con un tale che si sgolava disperato gridando in un megafono in mezzo a un silenzio attonito, tentando di impartire ordini a un gruppo di attori sordi e immobili, come pietrificati. Il pubblico era allibito, come se dovesse fare qualcosa e non vi riuscisse.

Questa è una lezione di teatro. Così credo che la pensino i giovani del Teatro Gruppo. Una lezione per attori come loro, troppo interessati alle reazioni della gente per accontentarsi di strappare un applauso qualsiasi, e invogliati perciò a scoprire un pubblico anche in una sala da ballo: un pubblico che non sa di essere un pubblico, perché non è venuto a sedersi davanti a un sipario che sta per aprirsi, e ha lasciato invece a casa tutto il bagaglio delle abitudini dello spettatore. Ma, proprio perciò, anche una lezione per il pubblico stesso, per le sue stesse abitudini ad osservare con distacco, dal profondo della poltrona nella sala buia, ciò che accade là, fra gli attori […].

Quello del Piper può essere stato un esperimento, uno dei tanti che il Teatro Gruppo sta conducendo con i mezzi più diversi, a cominciare dallo Studio TG, che è una specie di laboratorio in cui i pezzi di quel delicato motore che è uno spettacolo vengono provati, smontati, sostituiti, combinati in modi diversi: un vero e proprio banco di prova su cui si sperimentano prototipi, e dove veramente tutte le persone comprese in questa operazione di collaudo assumono funzioni complementari: tutti sullo stesso piano, tutti in tuta, ingegneri e motoristi, a sentire come gira la cosa […].

Essi sono venuti a dirci con intelligenza che il teatro non è una cosa assurda, poiché l’assurdo sta qui fra noi: esso si annida nei nostri cervelli, aleggia sulle nostre famiglie, dà movimento a questa bella società.

Si riporta l’estratto di un articolo di Carlo Quartucci pubblicato su Teatro nel 1967.[3]

[…] Ritengo sia assolutamente opportuno operare per una decisa trasformazione delle «linee di condotta» finora seguite muovendo in un senso decisamente opposto, dai «centri» cioè verso le periferie, assecondando il moto naturale della città, sostituendo al concetto di «stabilizzazione» quello di «moto evolutivo». Per far questo occorre rendere mobile non solo lo stesso «edificio teatrale», ma anche la «struttura», il linguaggio dello spettacolo, facendogli subire una continua trasformazione, una modificazione d’angolo ottico col variare del pubblico e dell’ambiente.

Vediamo come ciò possa avvenire.

L’edificio teatrale.

L’architettura, oggi, nell’edilizia come negli arredamenti, ha cessato di ideare strutture fisse. Si hanno prefabbricazioni, «strutture-oggetto» che possono in continuazione modificare un ambiente, mobili che si allungano, si scompongono, si formano, a seconda delle necessità. Strutture modulati in perpetuo movimento.

L’esigenza che oggi avverto di più è quella di realizzare una «struttura mobile», capace di trovare collocazione in qualsiasi sala, o piazza, strada, stadio o (anche) teatro; e questo, non facendo riferimento a un dispositivo scenico inteso come «teatro viaggiante», bensì a una struttura equivalente a un edificio teatrale, capace di divenire una scena, segnare uno spazio, costruire un teatro là dove se ne verifichi la necessità, o compenetrarsi e plasmarsi in un «luogo teatrale» già esistente. Una struttura, insomma, adeguata alle tecniche e agli usi del teatro contemporaneo (a pista centrale, normale, anulare, ecc...). L’obiettivo, in sostanza è di conciliare le esigenze dello spettacolo con quelle dello spettatore e di evitare allo spettatore l’effetto intimidatorio dell’ambiente, badando a montare la struttura con criteri direttamente dipendenti dalla situazione ambientale preesistente.

Il linguaggio.

Il problema che ci si deve porre adesso, è quello delle conseguenze che lo spettacolo verrebbe a subire, tenendo conto che una modificazione di struttura presuppone una modificazione della comunità in ascolto.

Appare evidente come una simile trasformazione si accompagni ad una variazione di linguaggio, direttamente proporzionale all’angolazione visuale che si viene a determinare sotto l’impulso di diverse condizioni sociali, facoltà ricettive, livelli di cultura, interessi prevalenti. […]

Il pubblico.

Acquista rilievo, a questo punto, la necessità di identificare con precisione lo spettatore al quale ci si rivolge, alfine di aprire un dialogo con esso che lo renda parte attiva dell’opera di sollecitazione alla quale ci si vuole accingere, proponendo stimoli alla discussione, che possano trasformare lo spettatore da semplice «fruitore» in «partner» dialetticamente attivo.

È quello del pubblico un problema troppo serio perché lo si possa semplicemente tradurre in cifre e in percentuali (tanti spettatori paganti, tanti abbonamenti); un problema che rimette addirittura in forse il senso del nostro lavoro.

Ci si chiede: questo pubblico potenziale al quale intendiamo rivolgerci ha in effetti bisogno del teatro? Certo il teatro non è uno di quei servizi pubblici (come il gas, o l’acqua, o le scuole) dei quali il cittadino non può fare veramente meno. Perché il teatro possa acquistare un senso preciso, divenga realmente «bisogno» è necessario che chi lo fa si proponga di contribuire a soddisfare, per mezzo di esso, qualcuno degli effettivi bisogni del suo pubblico.

2. Marzo 1967: Living Theatre, Mysteries and Smaller Pieces

Living Theatre in Italia

Gruppo teatrale fondato a New York da Julian Beck e Judith Malina, esordisce nel 1951. Dopo essersi affermato come il gruppo di riferimento per tutta la sperimentazione teatrale americana, con spettacoli come The Connection di J. Gelber (1959), The Brig (1963). Nel 1964 inizia la lunga peregrinazione del Living in Europa, durante la quale creerà alcuni dei suoi spettacoli più significativi. La prima tappa in Italia risale tuttavia già al 1961, quando la compagnia americana giunge a Roma dove, su invito del Teatro Club, diretto da Gerardo Guerrieri, presenta The Connection di Jack Gelber e Many Loves di William Carlos Williams. L’impatto è forte e l’accoglienza della critica buona. Tutto il mondo dell’arte (anche quella figurativa) guarda a loro come a un esempio potente di un diverso atteggiamento nei confronti dell’arte e della politica. Ma è solo con il 1965 e spettacoli come Mysteries and Smaller Pieces (il 1° marzo 1965 al Teatro Eliseo di Roma), The Brig di Kenneth Brown e Frankenstein (prodotto dalla Biennale di Venezia) e con il 1967 con Le Serve di Jean Genet e l’Antigone di Bertolt Brecht (la prima nel marzo all’Unione Culturale di Torino) che l’esperienza del Living in Italia arriva a segnare in profondità e in modo duraturo la cultura teatrale e artistica del Paese. È allora che, fra l’altro, anche l’interesse della critica italiana verso la compagnia statunitense cresce e l’analisi della loro proposta artistica si fa più attenta[4] (cfr. i contributi di Carlotta Sylos Calò e di Donatella Orecchia in questo numero collegamento ipertestuale). A Torino il Living è ospite più volte dell’Unione Culturale: a maggio del 1966 con Mysteries and Smaller Pieces, dal 13 al 15 marzo 1967 con la prima italiana di Antigone e poi nell’aprile con il Frankenstein. È proprio in coincidenza con questi ultimi appuntamenti che viene organizzata anche la serata al Piper.

Riportiamo di seguito un lungo articolo di Lionello Gennero dedicato a questo episodio[5] perché si tratta di un raro caso in cui il critico entra nel merito descrittivo dello spettacolo e ci restituisce con vivezza l’esperienza di uno spettatore del tempo in quel preciso spazio.

I Mysteries, che il Living Theatre ha rappresentato nel corso della sua tournée italiana, sono un grande gioco. Gli attori non recitano, sulla scena non sono che se stessi.

I versi del dollar song si compongono di tutto ciò che appare scritto su un biglietto da un dollaro, compreso il motto degli Stati Uniti «e plurimus union» e i numeri di serie.

All’inizio dei Mysteries una fuga di voci sul tema del dollar song accompagna il formarsi di un plotone che si muove a passo marziale calcando la scena in ogni direzione, sotto gli ordini secchi di un comandante. L’ultimo ordine non è altro che un lungo sproloquio senza capo né coda, assolutamente incomprensibile. Tutto il plotone, sull’attenti, risponde a una voce: «Yes Sir!».

Questo è il Living Theatre: sono più di una trentina di attori, che da qualche anno viaggiano per l’Europa su tre vecchi pulmini Volkswagen. Poiché dentro non ci stanno mai tutti, ci è capitato di trovarne un gruppetto su una strada, fuori Torino, che faceva l’autostop. La gente li guardava, stupita per il loro abbigliamento beat, piuttosto insolito anche per chi ormai non fa più molto caso ai cappelloni di casa nostra. In testa alla fila ondeggiava al vento il copricapo di una ragazza, Brigit Knabe, simile a un velo da vedova, tenuto da un paio di occhiali da sci color arancio.

A New York avevano un loro teatro nella 14.ma strada: era stato il primo teatro indipendente la cui notorietà avesse scavalcato quella dei più celebri teatri di Broadway. Il fisco lo tassò per diciotto milioni di lire, e poiché il Living non poteva pagare questa somma, il teatro fu occupato dalla polizia, mentre Julian Beck e Judith Malina, direttori della compagnia, vennero processati e condannati.

Il Living Theatre nel settembre del ’64 prese dunque la strada dell’Europa. Da allora gli attori hanno iniziato la loro vita zingaresca: senza una casa, senza il loro teatro, senza sovvenzioni. Campano recitando, dipingendo, facendo film.

I Mysteries sono uno degli spettacoli nati nell’esilio, insieme al Frankenstein e all’Antigone, tradotta dalla Malina sulla versione brechtiana.

Fu a Parigi, in uno spettacolo improvvisato per un ringraziamento, che si abbozzò, quasi per caso, la prima versione dei Mysteries. La struttura in seguito si perfezionò, ma ancora oggi, benché i Mysteries appaiano come uno dei lavori più precisi e rigorosi del Living la capacità di improvvisazione degli attori vi prende una parte preponderante. D’altra parte lo spettacolo si è proprio venuto formando con il contributo di tutti: non esiste un autore dei Mysteries and Smaller Pieces (questo è il titolo completo ‘Misteri e pièces più brevi’). È una creazione del Living e basta; di questi attori che ogni volta meravigliano il pubblico con i flash dei quadri viventi, sempre inventati di nuovo.

Sul fondo neutro di quattro scatole aperte – questa è l’unica scenografia dei Mysteries – quattro attori appaiono completamente immobili in un fascio di luce bianca che dura quattro secondi; dopo un buio di tre secondi la scena si illumina nuovamente per mostrare un nuovo quadro, e così via, in una successione di immagini sempre diverse, suggestive ancor più di una sequenza cinematografica. Le persone diventano come elementi di una figurazione, i loro gesti e gli stessi colori degli abiti prendono un’evidenza impressionante; e ciò è tanto più straordinario se si considera che gli attori, in questa come in altre scene, agiscono senza l’impiego di costumi o di trucco.

Certo, tutti noi, da bambini, abbiamo giocato almeno una volta alle belle statuine; ma ciò che sorprende nei quadri viventi dei Mysteries è il nitore magico e realistico che assumono le composizioni.

In effetti, i Mysteries sono un grande gioco, o, se preferite un rito, più che una rappresentazione. Gli attori non rappresentano, non recitano, non fingono: sulla scena non sono altre persone che se stessi, e quanto più si realizzano in questa misura tanto più divengono simili a tutti noi, talora in maniera addirittura preoccupante o sconvolgente.

C’è un esercizio di suono-movimento inventato da Joe Chaikin in cui ogni attore crea una breve improvvisazione di gesti e di prove ripetuti ritmicamente, finché questa non viene ripresa da un altro attore e trasformata in una nuova improvvisazione. Ebbene, questo semplice esercizio diventa qui una catena di invenzioni create senza un attimo di stanchezza, con un crescendo stupefacente che cattura il pubblico più di quanto potrebbe qualsiasi scena recitata su un testo scritto.

In questo modo la differenza che si viene a creare fra un attore del Living e un attore tradizionale diventa all’incirca la stessa che può correre fra un solista di free jazz in una jam-session e un violino di fila in una sinfonia di Beethoven.

L’attore con la voce impostata, quello che recita persino al ristorante ordinando un piatto di spaghetti, è ben diverso da uno che crea sulla scena, inventandola e vivendola in prima persona – come attore più che come personaggio – una realtà palpabile, tanto potentemente immediata da riuscire ad annullare il distacco tradizionale tra platea e palcoscenico.

Sta di fatto che una delle reazioni più frequenti tra gli spettatori nell’assistere ai Mysteries, è la tentazione di salire sul palco per inserirsi nell’azione. A Bruxelles, una sera, cinquanta persone del pubblico si alzarono dalle loro poltrone e presero parte alla scena finale, quella della peste.

Lo spunto di questa scena può essere stato la cronaca di un’antica epidemia; ma è chiaro che un solo pensiero, all’improvviso, percorre la platea: Auschwitz o Hiroshima, con il pericolo di tutto ciò che questo potrebbe ancora una volta diventare. Tutti i personaggi in scena vengono colti dal contagio: fra spasimi e lamenti, con terribile lentezza, dopo essersi trascinati per ogni angolo in preda alle convulsioni e al soffocamento, essi muoiono a uno a uno, alcuni tra le file delle poltrone ai piedi degli spettatori. È come un magma umano che a poco a poco si pietrifica, dominato alla fine da un silenzio impressionante. A questo punto quattro attori si alzano e lentamente si apprestano a ricomporre e a radunare i cadaveri, dopo aver loro tolto le scarpe, ordinandoli in una catasta al centro della scena.

Il Living, tornato in Italia da poche settimane, ha portato i Mysteries al Piper di Torino. Quando Julian Beck, solo al centro della pedana, inginocchiato davanti a un lumino acceso ha annunciato: – Street songs, canzoni di strada del poeta americano Jackson Mc Low – e ha cominciato a ripetere una serie di slogan di protesta, il pubblico è rimasto interdetto. Poi, dopo qualche minuto, una voce, due voci, poi altre ancora, si sono unite a fargli coro: «Cambiate il mondo». Libertà per tutti. Basta con le guerre!».

Fra la gente che affollava il locale, mescolata agli stessi attori, cominciava a formarsi, a lievitare sommessamente ma sempre più chiaramente una specie di sacra antifona. L’uomo, nell’alone del lumino, pronunciava: «Fate l’amore, non la guerra» e nel buio del Piper si levavano voci che rispondevano: «Vietnam libero. Libertà subito. Basta con le bombe».

Si può credere o non credere a ciò che succede su un palcoscenico, questo di solito dipende più dalla scelta dello spettatore che dalla bravura dell’attore. Ma rifiutarsi di credere alla nostra immagine riflessa in uno specchio è alquanto più difficile. È proprio questo il successo del Living.

«Sulla scena – dice Julian Beck – noi vogliamo rispecchiare ogni uomo che passa per strada».

Forse sono questi, che frugano nella nostra coscienza, gli attori di un teatro cui pensava Artaud già molti anni fa: «come vittime bruciate sul rogo, essi fanno segnali attraverso le fiamme».

3. 9 marzo 1968: Spettacolo-concerto Majakovskij[6]

Carmelo Bene

(Campi Salentina, 1937), esordisce nel 1959 con il Caligola di Albert Camus, per la regia di Alberto Ruggiero. Dal 1960 al 1968 la sua attività è intensissima. Dopo un importante soggiorno a Genova (dove realizza una nuova versione del Caligola, con la sua regia; Tre atti unici di Marcello Barlocco e una prima edizione dello Strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde, da Stevenson, entrambi alla Borsa di Arlecchino) gravita essenzialmente nel territorio romano: ora in teatri come il Ridotto del Teatro Eliseo, ora in luoghi da lui gestiti come il Teatro Laboratorio di S. Cosimato (spazio dalla breve vita, un anno solo nel 1962-63, dove realizza una stagione con Pinocchio, Spettacolo-Majakovskij, Capricci di Marcello Barlocco, Amleto, un nuovo Spettacolo-Majakovskij, Addio porco, Federico Garcia Lorca, Cristo 63), ora in altre piccole sale romane come il Teatro Arlecchino di Roma, il Teatro dei Satiri, il Teatro delle Muse (Salomè ‘di e da’ Oscar Wilde, 1964). Dal 1966, oltre alla riscrittura di Pinocchio (anche a Torino il 17 e il 18 maggio, al Teatro Alfieri, presentato dall’Unione Culturale), si susseguono Il rosa e il nero, e poi, tutti ospiti al Beat 72 di Roma, Nostra Signora dei Turchi, Basta, con un “Vi amo” mi ero quasi promesso, Amleto o le conseguenze della pietà filiale e Salvatore Giuliano. Il ‘massacro dei classici’ compiuto da Bene in quegli anni (Shakespeare, Collodi, Lewis, Wilde) si inserisce entro un percorso di destrutturazione del linguaggio, delle convenzioni acquisite, entro una ‘condizione di riflessività’ critica costante, entro una progettazione mobile e in divenire.

Ai primi di gennaio nel 1968 inaugura a Roma, in vicolo del Divino Amore, il Teatro Carmelo Bene, l’ultimo che gestirà direttamente, dove vedono la luce Arden of Feversham, Spettacolo-Majakovskij (seconda edizione, con musiche dal vivo di Vittorio Gelmetti) e il Don Chisciotte, con Leo de Berardinis e Perla Peragallo.

Il primo spettacolo concerto di Carmelo Bene sulla poesia di Majakovskij viene realizzato nel 1960, al teatro La Ribalta di Bologna. Segue l’incisione di un quarantacinque giri realizzato per l’etichetta La Voce del Padrone nello stesso anno; quindi una nuova edizione teatrale nel 1962 al Teatro Laboratorio a Roma (in due date che vedono, nella prima, la partecipazione di Amelia Rosselli e, nella seconda, quella del musicista Giuseppe Lenti). Il 1968 segna una nuova accelerazione con la tappa al Piper e, infine, la nuova versione al Teatro Regio di Parma, in entrambi i casi con le musiche di Vittorio Gelmetti.

Si riporta un articolo apparso su l’Unità il 10 marzo 1968.[7]

Carmelo Bene, già noto al pubblico dell’Unione culturale e al pubblico torinese in genere per la rappresentazione di Pinocchio, è tornato a Torino con uno spettacolo di teatro-poesia, il Majakovskji che egli mise in scena per la prima volta a Torino nel 1960

Al «Piper» di via XX Settembre, scelto dall’attore in polemica riaffermazione di protesta contro il vecchio tradizionale teatro, egli e il musicista Vittorio Gelmetti, la cui collaborazione risulta agli effetti dello spettacolo necessaria e determinante, hanno dato vita a una suggestiva ricostruzione scenica della poesia della vita del poeta sovietico.

Lungo un arco di testi poetici scelti i più insignificanti, tra suoni musicali e rumori di una vasta gamma strumentale, senza apparato alcuno di scenografia e di costume, Carmelo Bene tenta in Majakovskij un’operazione che, al di là di una lettura mentale interiorizzante della poesia, è l’unica possibile per un risultato dignitoso: un’operazione di «materiali» espressionistici. Dagli atteggiamenti caricaturali, ai timbri fonetici, ai volumi acustici tutto viene piegato non più alla comunicazione o alla interpretazione della poesia ma alla sua estroversione. Con un processo che capovolge l’ordine della sequenza poetica scritta (dalla parola all’idea, all’immagine) Carmelo Bene tende a condensare in un gesto, in un suono, in una smorfia del viso, in una postura del corpo, in una parola gridata o sussurrata il lavoro ideologico, fantastico e tecnico che ogni nucleo poetico presuppone, portando alle conseguenze estreme e più generali l’espediente dell’allitterazione che nella poesia scritta o normalmente recitata ha un uso essenzialmente fonetico.

Non si tratta né di una scoperta né di un’eco, ma di una riproposta che tiene conto sia dell’insegnamento del teatro e del cinema futurista che delle recenti esperienze della linguistica e della filologia contemporanee.

L’operazione ha in sé dei limiti e dei rischi, non da ultimo quello della sovrapposizione dell’attore (tradizionalmente inteso) al portatore di un «materiale» e in definitiva, se si tratta di una riduzione postuma, all’autore stesso. Ciò che ne esce inoltre è più vita che poesia, o meglio è un tipo di poesia vitalizzata che assorbe e distrugge i piani concettuali e immaginativi dell’opera poetica che la produce. Per questo l’impressione che il Majakovskij ti lascia è quella di una cattura violenta, alla quale forse il poeta non si sarebbe sottoposto.

Ma chiarite queste riserve e detto che raramente Carmelo Bene perde il controllo del linguaggio materico per lasciarsi andare all’estro del mattatore, allo spettacolo va riconosciuta una sua innegabile suggestione, soprattutto se lo si considera per ciò che è veramente, una versione anticonformista del «fatto» teatrale, la denuncia della distorsione accademica che il mestiere degli attori, non meglio che quello di certi registi, opera sui testi, la sfida alle «interpretazioni» morte prima di nascere.

Carmelo Bene sostiene di non essere un attore e di ciò gli va dato atto; il giorno in cui lo diventasse, il suo Majakovskij avrebbe forse i consensi del culto ufficiale ma non sarebbe più credibile dei Riccardi e degli Enrichi scespiriani.

Vittorio Gelmetti che al pianoforte e ai più diversi strumenti di cui si avvale ora la tecnica di esecuzione ha affidato la trama di incastro essenziale sia al ritmo della dizione che ai linguaggi inventati da Carmelo Bene, ha diviso con lui gli applausi meritatissimi che il pubblico ha riservato allo spettacolo. Domani si replica.

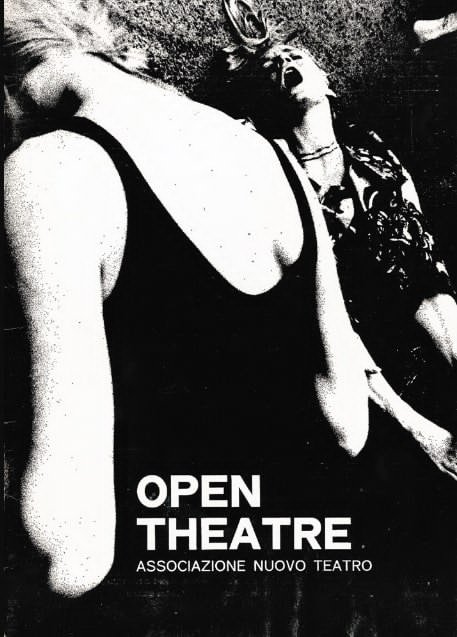

4. 27 maggio 1968: Open Theatre, The Mask

Open Theatre

Gruppo teatrale dell’avanguardia statunitense, fondato e diretto nel 1963 da Joseph Chaikin (attore che si era formato con il Living Theatre), da alcuni scrittori del teatro Off off di Broadway, Megan Terry, Jean-Claude van Itallie e Michael Smith, da registi come Peter Feldman e Jack Terry, da musicisti, un pittore e due critici, Gordon Rogoff e Richard Gilman. Dalla vocazione fortemente interdisciplinare, il gruppo ambisce fin dalla sua costituzione a una concreta collaborazione fra le diverse arti e avvia una delle ricerche più rigorose in quegli anni per la definizione di un metodo recitativo che stesse al passo con la nuova drammaturgia novecentesca e le istanze della nuova scrittura scenica. Nel 1966 L’Open Theatre realizza Viet-rock di Megan Terry e la trilogia America Hurrà! di Jean-Claude van Itallie, diretto da Joseph Chaikin e Raoul Levy. Quindi, nel 1968, The Serpent con una partitura verbale scritta collettivamente che viene considerato uno spettacolo-manifesto del gruppo, che viene proposto in prima assoluta a Roma, al Teatro delle Arti, il 2 maggio di quell’anno. Poco dopo la tappa romana, a fine maggio l’Open Theatre è a Torino; e mentre va in scena al Teatro Carignano con The Serpent, viene ospitato al Piper pluriclub con The Mask.

Riportiamo una cronaca pubblicata su La Stampa di Torino[8]

Due opere rappresentate nella nostra città: Maschere al Piper e II serpente al Carignano. Gli attori recitano, cantano, mimano, ballano, affidandosi spesso all’improvvisazione.

L’Open Theatre di New York ha appena cinque anni di vita, è alla sua prima tournée in Europa, e tuttavia già gode da noi di una fama che s’avvicina a quella del Living Theatre dal quale, pur partendo da posizioni differenti quando non addirittura antitetiche, discende in linea diretta. Ma è da un paio d’anni che si parla di questa compagnia d’avanguardia e del giovane regista Joseph Chaikin che la fondò distaccandosi, appunto, dal Living. Non fu una rottura clamorosa: semplicemente, Chaikin non approvava più l’ascetismo comunitario che esige l’appartenenza alla troupe di Beck e della Malina e riteneva che le preoccupazioni economiche e l’estenuante impegno politico impedissero al Living di portare sino in fondo gli esperimenti e le ricerche sulle nuove tecniche teatrali. E infatti l’Open Theatre nacque nel ’63 come teatro di laboratorio, soltanto nel 1966 cominciò ad assumere una fisionomia precisa con Vietrock di Megan Terry e la trilogia America Hurrà! di Jean-Claude van Itallie, presentati «off Broadway»: due spettacoli di protesta, anche violenta, che chiarirono tra l’altro come Chaikin non predicasse il «disimpegno» (personalmente, è stato sempre in prima fila nelle dimostrazioni e marce pacifiste) ma allargasse il concetto di un teatro politico e di denuncia sino a comprendere nelle follie collettive del nostro tempo, e a cercare dietro di esse, i mostri e le frustrazioni e gli incubi che pullulano in ciascuno di noi e dai quali, portandoli a galla, possiamo liberarci. Questa tendenza a una specie di rappresentazione dei sogni, che non escluda un costante riferimento alla realtà quotidiana coartata e deformata dalle disuguaglianze e dalle ingiustizie sociali, è la filigrana ben visibile degli spettacoli, nuovissimi anche per gli Stati Uniti, che l’Open ha portato in Italia sotto gli auspici dell’associazione «Nuovo teatro» e che ha presentato a Torino a cura dell’Unione Culturale e dell’Assessorato all’istruzione della Provincia. Masks («Maschere»), con cui la compagnia ha esordito nella sede adatta del Piper, cioè un luogo teatrale diverso da quelli tradizionali, consiste in una serie di esercizi, improvvisazioni, giochi, cori e sketches (parola impropria, lo sappiamo, si sente la necessità di nuovi strumenti, anche critici, per parlare di nuove forme di teatro) eseguiti da una ventina di ragazze e ragazzi con una semplicità e anche una gaiezza che valgono a dissipare i sospetti, sempre fondati, di artificio e di mistificazione. Basta vedere, ed è già uno spettacolo, come questi giovani sciolgano armoniosamente i muscoli in esercizi ginnici prima di allinearsi, con i loro calzoni stinti e sdruciti e le loro minigonne da circo, per la girandola di invenzioni mimiche con cui si apre la serata. Il repertorio è vasto, i numeri non sono sempre gli stessi. L’altra sera hanno anche recitato una «pièce» didattica di Brecht, con tre clowns accompagnati da una allegra banda vocale, ma senza quella fredda ferocia che il testo richiederebbe. Sono invece apparsi a loro agio, e godibilissimi, sia nel mimare i giochi dei bimbi, e non dimenticandone il fondo crudele, sia, ad esempio, in Domenica mattina rivelando fisicamente le immaginazioni segrete di un gruppo di fedeli durante una riunione religiosa. E alla fine, hanno intonato una canzone di Joan Baez, offrendo fiorellini agli spettatori e invitandoli a cantare e a danzare con loro. Ma senza provocazioni alla Living, anzi con affettuosità e gentilezza anche quando, come i colleghi del Living, correvano tra le poltrone e fissavano insistentemente il pubblico […]

1 Regia di Carlo Quartucci, con Cosimo Cinieri, Pietro Domenicaccio, Giampiero Fortebraccio, Nestor Garay, Rachele Ghersi, Laura Panti, Marco Parodi, Roberto Vezzosi, Edoardo Torricella guidati da Carlo Quartucci.

2 L. Gennero, ‘L’assurdo è qui fra noi’, Pianeta, gennaio 1967, pp. 155-156.

3 C. Quartucci, ‘Sette anni di esperienze’, Teatro, 2, 1967, pp. 44-55.

4 S. Margiotta, ‘Il Living Theatre in Italia: la critica’, Acting Archives Review, 3, maggio 2012, pp. 179-200.

5 L. Gennero, ‘Il Living al Piper’, Test, I, 1, aprile 1967, pp. 38-39.

6 Quarta edizione, protagonista solista Carmelo Bene, musiche dal vivo di Vittorio Gelmetti.

7 L. B., ‘Poesia e vita di Majakovskij nel teatro di Carmelo Bene. La rappresentazione in due tempi, con musiche di Vittorio Gelmetti’, l’Unità, 10 marzo 1968.

8 A. Blandi, ‘La famosa Compagnia americana per la prima volta a Torino. Da Caino e Abele a Martin Luther King negli spettacoli dell’«Open Theatre»’, La Stampa, 29 maggio 1968.