Ma l’errore comune era sempre credere che tutto si potesse

trasformare in poesia e parole. Ne conseguì un disgusto di poesia e parole,

così forte che incluse anche la vera poesia e le vere parole,

per cui alla fine ognuno tacque, impietrito di noia e di nausea.

Era necessario tornare a scegliere le parole, a scrutarle

per sentire se erano false o vere, se avevano o no vere radici in noi,

o se avevano soltanto le effimere radici della comune illusione (…).

E il tempo che seguì fu come il tempo che segue l’ubriachezza,

e che è di nausea, di languore e di tedio; e tutti si sentirono,

in un modo o nell’altro, ingannati e traditi: sia quelli

che abitavano la realtà, sia quelli che possedevano,

o credevano di possedere, i mezzi per raccontarla.

Così ciascuno riprese solo e malcontento, la sua strada.[1]

Natalia Ginzburg, Lessico famigliare

La rinegoziazione fra artista e spazio espositivo subisce alla fine degli anni Cinquanta una decisiva accelerazione. Il nuovo decennio vede inasprirsi l’antinomia fra spazio e gesto mentre, in contemporanea, molte delle ritrosie e delle contrapposizioni che avevano caratterizzato l’arte visiva del primo dopoguerra sembrano sciogliersi. La difficoltà a trovare una collocazione all’interno dello spazio si riflette nella stessa difficoltà a individuare una funzione definita all’interno della società.[2] Una problematica che andrà risolvendosi solo con i movimenti contestatori nel passaggio al decennio successivo. Di fatto nel corso degli anni che saranno trattati in questo testo la funzione intellettuale dell’artista si trova in una sorta di limbo identitario, stretta fra il sostanziale rifiuto di una possibile organicità e la mancanza di un modello di aggregazione alternativo alla logica di partito. L’esperienza del teatro di strada messa in atto dal gruppo Lo Zoo fondato da Michelangelo Pistoletto sarà citata in questo testo per connettere fenomeni all’apparenza lontani fra loro e tentare una connessione fra le sensibilità performative di alcuni artisti che operano nell’ambito romano come Jannis Kounellis, Eliseo Mattiacci e Pino Pascali. I lavori, e i tentativi, di questi artisti saranno analizzati alla luce della dialettica fra spazio espositivo e luogo esterno, in una costante oscillazione fra dimensione pubblica e privata, prendendo in considerazione i fenomeni di autonarrazione evidenti nelle fonti fotografiche e documentarie su cui si basa la lettura di questi anni. Questa generazione, nata nel corso degli anni della guerra, condivide una forte speranza nel cambiamento sociale e una tendenza a voler riscrivere i lemmi e i canoni dell’arte. Il crescente benessere economico attraverso il quale il Paese gradualmente si rialza dalle difficoltà postbelliche – e i derivanti bisogni e desideri sociali di cui in questi anni ancora non si percepiscono i pericoli – è generato in prima battuta dall’immissione di finanziamenti del Piano Marshall.[3] Il proliferare di aperture di gallerie nelle città italiane ne è la diretta conseguenza: inizia ad affacciarsi al mercato dell’arte un nuovo pubblico, più consapevole e più aperto alla conoscenza di linguaggi alternativi.

Nei primi anni Sessanta si assiste per la prima volta al costituirsi di un luogo ‘galleria’ inteso non solo come bacino di sperimentazione, ma anche come spazio di verifica nel tempodella tenuta dell’intervento artistico. La variabile temporale, con la programmazione di eventi che si sviluppano con palinsesti teatrali, modifica la modalità di fruizione e mette in luce la componente effimera delle opere. Il milieu artistico italiano si trova per la prima volta ad affrontare un mercato pienamente maturo e connesso con il sistema internazionale. La commistione fra discipline diverse, l’emergere di una possibilità reale di costruire quel mondo nuovo tanto desiderato, pongono le basi per azioni dove il singolo artista inizia a entrare in una relazione costante con il suo pubblico e con la sua comunità di riferimento. Le istituzioni museali italiane si aprono ad aree più sperimentali, come nei casi più eclatanti della costituzione del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea confluito nella Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino e nella rinnovata programmazione della Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma sotto l’egida di Palma Bucarelli.[4] Allo stesso tempo gli artisti non cercano più il museo come garanzia di certificazione, piuttosto l’informalità del ‘convivio’ diventa premessa al non voler essere identificati nel sistema produttivo, sentimento che sarà tipico delle riflessioni della generazione del Sessantotto.

All’apparenza diversi questi fenomeni sono accomunati da un proposito di allontanamento dell’artista dalla sua tradizionale funzione di artefice, attraverso una progressiva mimetizzazione della sua identità all’interno della comunità degli artisti e del pubblico. Se in questo momento si continua a usare nelle cronache la parola ‘pubblico’, anche per una oggettiva difficoltà del lessico critico ad adattarsi alla nuova situazione, sarebbe più corretto utilizzare una dicitura che faccia riferimento all’atto del vedere, come è dell’inglese viewer (guardante).[5] Molti dei fruitori che faranno parte delle azioni che verranno analizzate lo faranno senza una specifica volontà o consapevolezza, al contrario spesso si troveranno di fatto coinvolti in eventi che minano la stessa concezione di consenso, consenso che in ultima istanza è alla base del patto di coinvolgimento attraverso il quale ci si autodefinisce ‘pubblico’.

1. Dagli Oggetti in meno a Lo Zoo

Il percorso che porta l’artista Michelangelo Pistoletto alla fondazione del gruppo di teatro di strada Lo Zoo è emblematico del processo di spersonalizzazione che investe gli artisti alla metà degli anni Sessanta.[6] Ancor prima di acquisire la piena consapevolezza di autonomia della ricerca in campo performativo, alcuni suoi lavori, come quelli creati utilizzando i così detti ‘stracci’, hanno già un carattere a metà fra oggetti di scena e opere. Nel delineare un percorso che lo porterà alla costituzione di una compagnia di attori più o meno fissi, fra cui sua moglie Maria Pioppi di formazione teatrale, Pistoletto avocherà a sé in maniera sempre più evidente la funzione del narratore onnisciente. Questo fenomeno di adozione di una dinamica di pura regia delle azioni da parte degli artisti, nello Zoo pienamente risolto, attraverserà molte delle esperienze degli artisti in questi anni.

Alla metà degli anni Sessanta l’artista vive un momento di profondo ripensamento, dopo il viaggio negli Stati Uniti nel 1964 che gli permette di conoscere a fondo le esperienze della Pop Art, premiate con il Leone d’oro a Robert Rauschenberg in occasione della Biennale di quello stesso anno. Probabilmente la conoscenza approfondita di questo ambiente gli provoca un senso d’inquietudine poiché, a una lettura superficiale, i suoi specchi con le loro tipiche rappresentazioni figurative, rischiano di essere assimilati proprio alle ricerche americane considerate pericolosamente invadenti in seguito alla Biennale degli artisti Pop, com’è subito polemicamente ribattezzata l’edizione del 1964.[7] La vincita del Gran Premio per la pittura, in concomitanza con lo spettacolo di danza di Merce Cunningham, con scenografie di Robert Rauschenberg al teatro La Fenice, messo in scena il 18 giugno, giorno prima dell’assegnazione dei premi, provoca infatti molti malumori nel sistema artistico italiano e, solo in seguito, alcuni ripensamenti. In occasione dei giorni inaugurali, infatti, alcuni oggetti di scena concepiti dall’artista sono presentati all’interno dello spettacolo. Le polemiche, che seguono e in alcuni casi anticipano la Biennale, vertono tutte sull’invasione americana e sul problema di un fronte italiano disomogeneo che non riesce a offrire una proposta unificata.

Pistoletto, come molti altri, ne è profondamente scosso e non sembra un caso che, proprio nel corso del 1964, concepisca i primi Plexiglass, realizzati incollando delle fotografie dipinte su lastre di plexiglas, opere che potenziano il carattere riflettente degli specchi aggiungendovi quello della trasparenza. Questi oggetti si collocano a metà fra una scala bidimensionale – che rimanda all’idea del quadro – e una tridimensionale che richiama, invece,quella della scultura. Anche il titolo, semplicemente il nome del supporto, ne rivendica una loro qualità prettamente materiale. Pistoletto li descrive così: «Una cosa non è arte, l’idea espressa della stessa cosa può esserlo».[8]

L’uso della fotografia, che in questa fase sostituisce la velina dipinta a mano utilizzata negli specchi, rientra proprio in un’esigenza sempre più evidente di depotenziamento del gesto manuale.[9] Negli Oggetti in Meno, un gruppo di opere realizzate a partire dalla fine del 1965, questo distacco dalle tecniche tradizionali e dalle possibilità espressive della scultura diventa quasi una dichiarazione artistica: «Sono oggetti attraverso i quali io mi libero di qualcosa − non sono costruzioni ma liberazioni − io non li considero oggetti in più ma oggetti in meno».[10]

La critica alla società dei consumi si fa sempre più evidente in questi anni, in particolare nelle città del triangolo industriale, che nel giro di poco si trasformano profondamente, entrando in una fase di consumismo di massa in cui i prodotti di design, ma soprattutto i nuovi materiali industriali, cambiano completamente il panorama visivo quotidiano degli italiani.[11] La parallela ricerca del design, che raggiunge velocemente riconoscimenti internazionali, indica una strada che modificherà il comportamento delle persone, si pensi in particolare a come cambierà profondamente negli anni successivi le relazioni familiari e il concetto stesso di casa. Gli oggetti di design prodotti in questi anni dall’industria italiana non soppiantano oggetti precedenti, ma rispondono a nuovi bisogni, o li creano, mutando di fatto le abitudini di chi li usa.[12]

In questo senso un’opera come gli Oggetti in Meno richiede una presa di distanza da una serie di modi di intendere l’opera e il processo creativo; queste opere hanno molteplici valenze critiche, ma in questa sede è interessante notare come sanciscano l’inizio di una emancipazione dalla produzione prettamente oggettuale e all’adozione di una attitudine comportamentale che porterà l’artista a dedicarsi per diversi anni esclusivamente alle azioni attraverso la costituzione del gruppo teatrale Lo Zoo.

2. Giochi pericolosi

In questi anni le gallerie sono il palcoscenico principale per verificare la tenuta dell’oggetto artistico e della sua performatività, le inaugurazioni diventano l’occasione per trovare nuove relazioni con il pubblico e, nel corso del decennio, diventano sempre più frequenti le occasioni in cui le gallerie stesse spostano temporaneamente la loro attività in altri luoghi alla ricerca di alternative più adatte a eventi sperimentali.

La performatività dell’oggetto artistico e la ricerca di una relazione con il pubblico, sebbene non completamente evidente negli episodi espositivi degli anni Sessanta, si legge già in traccia nella presenza di animali, utilizzati come vera e propria materia dell’opera: il maiale alla Galleria La Salita a Roma in occasione della mostra di Richard Serra nel 1966 e, sempre a Roma, gli uccelli e i cavalli nelle opere di Jannis Kounellis nel 1967 e nel 1969 alla Galleria L’Attico.[13] L’imprevedibilità del loro comportamento crea una situazione non pienamente controllabile da parte dell’artista negando ogni possibilità di frontalità a chi guarda. Nelle gallerie in questi anni le inaugurazioni vedono il pubblico, sparuto sia nelle fotografie che nei ricordi dei presenti, cercare una modalità possibile di relazione. La non frontalità, di evidente matrice degerarchizzante, coincide con l’idea di opera come strumento di modifica delle cose, dispositivo di messa in discussione dell’esistente. La nascita dei primi afflati di controcultura va di pari passo con una conquista, sempre più estesa, dello stare nello spazio pubblico e privato in una ricerca di osmosi fra questi due lemmi che si esplicherà pienamente solo nel Sessantotto.

Proprio nel 1968 a L’Attico, in occasione di una mostra personale, Pistoletto allestisce due ambienti: uno di decondizionamento e uno di spettacolo.

Aveva accomodato la sala con i suoi specchi e con colonne e arredi di cartapesta affittati a Cinecittà, prendendo a nolo anche una serie di costumi: accatastati nel mezzo, ogni visitatore poteva sceglierne uno e così travestirsi, o cambiare continuamente travestimenti, facendo ‘teatro’.[14]

Nel primo spazio il pubblico, sostanzialmente la comunità artistica romana attiva in quel momento, ha la possibilità di travestirsi con abiti in prestito dagli studi di Cinecittà. Nell’altra stanza si trovano elementi di scena che richiamano le ricerche di Pino Pascali e alcuni quadri specchianti. Nei travestimenti degli artisti, in particolare nella sequenza fotografica che vede Pascali prendere pienamente parte al gioco, si legge nuovamente il desiderio di ricercare un tempo sospeso e rovesciato che non tenga conto dello specifico momento storico. Certamente in questo la programmazione del gallerista Fabio Sargentini risente di una vicinanza, supportata anche dalle conoscenze della compagna Anna Paparatti, delle ricerche della nuova danza e in particolare della frequentazione con Trisha Brown, Simone Forti e Yvonne Rainer. Nel 1968 Sargentini organizza l’evento Ginnastica mentale descrivendolo così: «questa non è stata una mostra (ludica) né ha preteso di esserlo, è stato invece il tentativo di trasformare il luogo “galleria d’arte” in un altro luogo, nel caso specifico una palestra di ginnastica (invito al movimento)».[15] Il livello di attenzione che si crea intorno a questi episodi è mediato soprattutto agli artisti visivi che frequentano la galleria e hanno quindi modo di poter assorbire un tipo di sensibilità differente.

Qualche anno prima, nel 1965, Pascali aveva inscenato il funerale di Corradino di Svevia in occasione di una collettiva organizzata dalla Galleria La Salita a Torre Astura sul litorale laziale. Il funerale si svolgeva intorno a un altare, realizzato con una tecnica da scenografia rivestendo una struttura lignea di panno felpato e tela dipinti a mano, collocato nella cripta dell’edificio.[16] L’artista, con abiti medioevali, svolgeva la funzione da ufficiante immerso tra il fumo degli incensi e la musica.[17] Questo episodio racchiude in sé diversi filoni d’indagine portati avanti da Pascali: la ricerca di oggettivazione dell’opera nell’altare su cui si consuma questo rito dal sapore pagano; le radici mediterranee nella messa in scena dal sapore religioso; la passione per la tecnica cinematografica nel trucco scenico del fumo. Tuttavia, come accade spesso nella sua opera, permane un velo d’ironia su tutto l’episodio: l’artista non sembra prendersi sul serio. Un atteggiamento che lo porta a misurarsi col territorio del gioco, come per esempio negli esercizi continui cambi di scala o nella scelta di riproduzione di forme animali. Nel gioco l’artista cerca anche una possibilità di uscita dalle regole comuni e la possibilità di scriverne altre.

La ricerca di un’opera che sia un oggetto riconoscibile, sia nell’iconografia che nella forma, si era resa evidente già a gennaio alla sua prima personale alla Galleria La Tartaruga a Roma con la presentazione di opere ironicamente ispirate ai ruderi e ai monumenti romani. Qui il tema del gioco, o dell’elemento di scena − evidentemente falso senza cercare alcuna mimesi con il reale − si rivela in tutta la sua potenza sovversiva. In Pascali l’uso di soggetti lontani da un’iconografia comune, le armi, o, all’opposto, estremamente tipici, come il corpo della donna e le iconografie classiche, crea uno slittamento semantico che induce a perdere il referente linguistico[18] da cui origina l’immagine, come nella serie dedicata agli animali. Questa perdita fa slittare tutta la percezione su un livello di finzione tale da portare chi guarda ad accettare la regola del ‘facciamo come se’, fondamento di ogni rappresentazione. L’inserimento di una sceneggiatura accompagnata da allestimenti che seguono canoni scenografici, o li forzano, è alla base di un discorso di totale ribaltamento della gerarchia esistente fra chi guarda e chi opera nello spazio. Una dialettica che si vuole costantemente forzare e verificare.

Uno degli Oggetti in meno realizzati da Pistoletto sempre alla metà degli anni Sessanta, Scultura lignea, raccoglie perfettamente una serie di elementi topici di questo momento di passaggio: l’allontanamento dalla tradizione nella scelta della scultura lignea medievale, e dall’iconografia nella scelta della Madonna; la liberazione dal legame con il padre restauratore nel rimandare agli oggetti che vedeva nel suo laboratorio di restauro; la diffusione dei nuovi materiali come il plexiglas. Nella loro complessità d’interpretazione e di valenze simboliche, gli Oggetti in Meno si presentano anche come una tassonomia delle possibilità scultoree, un catalogo per exempla delle tecniche tridimensionali e forse, in questo senso, sono anche un modo per dichiarare che l’artista occidentale ha esaurito le sue possibilità espressive. Ma le piene potenzialità di queste opere si evidenziano solo quando queste agiscono insieme, poiché si relazionano fra loro in una fitta trama di rimandi semantici, in cui nessuna ha un’autonomia formale ma viene continuamente risignificata dall’altra. Se si accoglie questa interpretazione, si può pensare a ogni nuovo riallestimento degli Oggetti in Meno come a una vera e propria nuova messa in scena dell’opera. Questa modalità, fortemente relazionale e dove c’è già in nuce una riflessione sul gruppo e sulla collettività, rimanda agli esperimenti partecipativi che Pistoletto inizia nel 1967.

La dimensione precaria dei lavori che gli artisti realizzano in questi anni, evidenziata anche dalla perdita per distruzione o non riconoscimento di molti di essi, è legata proprio al loro essere validi solo nella singola temporalità del loro attuarsi. La non riconoscibilità di questi lavori all’esterno del perimetro strettamente performativo evidenza come la loro validità sia completa solo all’interno di essi, ponendo peraltro non poche criticità rispetto agli attuali riallestimenti.[19] La loro consistenza materica li espone, infatti, a una potenziale perdita nella fase di disallestimento. La difficoltà di validazione di queste opere, spesso semplici assemblaggi di materiali, è direttamente proporzionale alla loro complessità allestitiva. Per essere riconosciute come tali esse hanno bisogno di essere assemblate, in alternativa rimarrebbero confinate nel loro statuto di semplici oggetti recuperabili in un negozio di ferramenta o in una merceria: tessuti industriali, aste di metallo, carte decorative, plastiche in formato industriale. Questi semplici elenchi di materiali banali e di facile reperibilità non fanno che evidenziare la necessità dell’artista che, come un demiurgo, ha il potere di avvicinarli e significarli, agendo come colui che certifica il momentum della percezione, in un lasso temporale e spaziale limitato e precario.

Questo carattere materiale, e temporaneo, dell’opera è portato avanti tanto da farla diventare oggetto da indossare. Nel 1961 Kounellis inaugurava una mostra alla Galleria La Tartaruga in cui letteralmente indossava uno dei suoi dipinti composti da lettere e numeri declamandoli dal vivo. Emerge in queste primi tentativi di essere nello spazio un lessico teatrale, di chiara matrice classica, che si rende evidente nel decennio successivo.[20] L’amore per l’oralità come strumento basilare di narrazione non può che richiamare direttamente la tradizione greca; di nuovo emerge la tendenza per gli artisti a proporsi come narratori onniscienti, in un processo di autorappresentazione che si acuisce nel corso del decennio. In occasione della mostra che tiene alla Modern Art Agency nel 1969 Kounellis si fa fotografare da Mimmo Jodice su una barca nel Golfo di Napoli con un taglio fotografico che lo fa sembrare alla deriva. Emerge un sentimento malinconico che, come osservato da Claudio Zambianchi, attraversa molte delle forme di recupero del classico da parte degli artisti che operano in questi anni.[21]

3. Rulli compressori

La prima azione ufficiale de Lo Zoo si svolge nel maggio del 1968 in un locale notturno di moda, il Piper di Torino,[22] ma già a partire dal 1967 l’artista mette in atto una serie di comportamenti che possiamo definire performativi come La fine di Pistoletto, organizzata, sempre al Piper, a marzo. In questa occasione il pubblico del locale indossa una maschera che riproduce il viso di Pistoletto e muove alcuni fogli di mylar, una plastica rivestita di alluminio, mentre Pistoletto indossa un paio di occhiali da sole le cui lenti sono state sostituite con del materiale riflettente. L’artista non può essere visto e, se si cerca di guardarlo negli occhi, ci restituirà solo la nostra immagine. Allo stesso tempo tutti possono essere Pistoletto o perlomeno la sua maschera. Questa collettività di maschere concorre a formare l’immagine dell’artista − o celebra la sua fine se ci si vuole attenere al titolo dell’opera − ma non può che rifletterla in un caleidoscopio di immagini distorte dal mylar. Le tendenze ad annullarsi nel pubblico e nello spazio diventano qui sempre più fortemente pronunciate. Lo stare insieme diventa una possibilità per confondersi nel gruppo più che per enunciare la propria identità e funzione.

Delle performance de Lo Zoo rimane solo una documentazione fotografica e alcuni lavori nati come oggetti di scena, o vere e proprie scenografie, realizzate durante le azioni. Da queste sperimentazioni nasceranno le installazioni realizzate con gli stracci che, solo in seguito, acquisiranno una valenza formale autonoma di opere. In questa fase, però, esse sono funzionali a definire i confini del campo di azione, una sorta di territorio in cui il pubblico non è coinvolto, in questo differenziandosi nettamente da altre esperienze performative di quegli anni. Lo Zoo richiama l’idea di una barriera già nel suo nome che nasce da una battuta di uno dei suoi partecipanti: «mi trovo nello stesso posto di un leone in gabbia».[23] Questa delimitazione fra pubblico e azione non va però essere interpretata come un limite, ma piuttosto come avvertimento del fatto che, all’interno di quello spazio, sta succedendo qualcosa di potenzialmente pericoloso, a cui possono partecipare solo gli iniziati. Questo spazio dell’azione è delimitato spesso con stracci o piccoli mattoni che insieme formano delle microarchitetture di barriera oppure con un lenzuolo, un espediente tipico del teatro di strada. Ad Amalfi – in occasione della mostra Arte povera più Azioni povere nell’ottobre del 1968 – e in altre occasioni l’artista realizza un cerchio utilizzando del disinfettante bianco che richiama l’idea di pericolo e di morte ma, allo stesso tempo, di purificazione. Pistoletto scrive nel testo, pubblicato l’anno dopo nel catalogo dedicato alla mostra, che non ha partecipato in quanto ‘Pistoletto’ ma come ‘Lo Zoo’ ribadendo il suo dissolversi all’interno del gruppo; nel marzo del 1968 Alberto Boatto aveva parlato di questo fenomeno nella rivista ‘Cartabianca’ in un articolo dal titolo Pistoletto: dissipazione come procedimento.[24]

È interessante notare come nella stessa occasione di Amalfi altre artiste abbiano deciso di impostare la loro azione su processi di dissipazione: Marisa Merz lascia sulla spiaggia le sue Scarpette, realizzate intrecciando del filo di nylon, nello stesso luogo Annemarie Sauzeau lascia andare alla deriva una zattera di polistirolo. Entrambe sembrano alla ricerca di un luogo liminare rispetto al resto, confrontandosi con la linea mutevole dell’orizzonte e con un materiale duttile e trasparente come l’acqua.

Questa volontà di perdersi e azzerarsi è profondamente connessa a molte delle azioni degli artisti di questi anni, spesso fatte, come nel caso di Amalfi, quasi nella privatezza − senza celarsi, ma allo stesso tempo senza cercare il pubblico − oppure in contesti consapevolmente costruiti per lo scatto fotografico. Emerge chiaramente una problematica relativa alla lettura dei meccanismi di autonarrazione dell’artista e di controllo dell’immagine che documenta l’opera. Molte di queste azioni nascono con il dichiarato intento di essere riprese, se non in alcuni casi solo con questo intento. Il controllo dell’intenzionalità dei comportamenti e di come questi influenzino la lettura dell’opera vede fortemente in discussione gli strumenti della critica storico-artistica e le sue relazioni con i dati d’archivio.[25] Prendendo spunto dagli strumenti della storia del teatro si potrebbe valutare questi documenti alla stregua di fotografie di scena, segnando una cesura interpretativa netta fra un tipo d’immagine costruita, e in molti casi con una componente autoriale anche dalla parte della macchina fotografica, e le immagini di documentazione vera e propria, reportage informali e cronachistici. La differenza fra queste due tipologie d’immagini è spesso molto labile, altrettanto spesso è difficile reperire di un’opera un’immagine che non sia cristallizzata proprio a causa dell’attento lavoro di controllo esercitato dagli artisti in questo ambito.

La difficoltà lessicale di definire queste opere, a volte sul limite del semplice comportamento o singolo gesto, si riflette nella letteratura critica che usa indifferentemente svariate terminologie per definire e descrivere queste ricerche. Molto spesso si utilizzano parole comunemente usate solo nel decennio successivo, di fatto forzandone l’utilizzo poiché è difficile ipotizzare che gli artisti avessero piena consapevolezza dello statuto ontologico di quello che stavano facendo in quel momento.

Nello specifico al termine ‘performance’ Pistoletto preferirà sempre quello di ‘azione’ o di ‘collaborazione’per rimarcare non tanto una parità fra pubblico e attore, quanto un’effettiva partecipazione del pubblico al gruppo perché «non saprete mai cos’è successo finché non sarete attori e spettatori al di qua delle sbarre»,[26] si può quindi partecipare a Lo Zoo, solo se se ne fa parte attivamente. Come dichiarerà Pistoletto alla metà degli anni Novanta:

Dal 1967 ho realizzato una serie di azioni in luoghi pubblici, affinché la mia produzione non fosse unicamente centrata sull’oggetto. La parola “performance”, per quanto mi riguarda, è inappropriata, perché il mio lavoro non è basato sull’espressione individuale ma sull’idea di incontri, di dialoghi creativi con altri artefici.[27]

La parola azione di fatto appiana ogni superfetazione semantica, crea una tabula rasa su cui è possibile giocare tutte le opzioni, minando alla base la possibilità di gerarchizzazione fra i diversi componenti, la presenza di una sceneggiatura e ogni relazione preimpostata con lo spazio.

Anche l’idea del forum, da cui parte il primo progetto per Amalfi, mette fortemente in crisi il canone di un’arte finita, mirando a creare le basi per una condivisione appassionata d’idee e pensieri piuttosto che forme chiuse, date e riproducibili in altre occasioni.

Con il suo Percorso al garage de L’Attico Eliseo Mattiacci nel marzo del 1969 tramuterà questa riflessione di azzeramento semantico in una vera e propria forma: guidando una macchina di compressione meccanica appiattisce e spiana della terra pozzolana per creare un possibile percorso di entrata alla galleria, in questo modo evidenziando la difficoltà di trovare un centro e la necessità di aprire una possibile via di entrata. L’azione dello spianamento si distingue per il desiderio di negazione della materia che è distrutta dal passaggio fino a perdere consistenza.[28]

Nel novembre del 1968 nel grande vuoto urbano che ospita il Circo Massimo a Roma Mattiacci coinvolge i suoi allievi dell’Istituto d’Arte in una serie di attivazioni dello spazio. Dalle esperienze della giornata di Lavori in corso, una occupazione non autorizzata dell’area archeologica, emerge un senso di precarietà dell’operazione scultorea, ma anche la possibilità di essere all’interno di uno spazio urbano dimenticato, non ancora riconvertito alla funzione di ospitare eventi. Nel corso di questi anni il centro storico diventa la tabula rasa su cui poter verificare la tenuta di certe ipotesi: le relazioni fra urbanistica romana – con quello che ne consegue per lo spazio pubblico come luogo di negoziazione e svago − e le ricerche di questo periodo creano un substrato perfetto per questo tipo di ricerca. La presenza di Mattiacci a Roma in questo decennio, arrivato dalle Marche nel 1964, si caratterizza per un desiderio di attivazione degli spazi, coadiuvato da una docenza pensata in senso fortemente laboratoriale.

Alla Galleria La Tartaruga nel 1967 Mattiacci aveva portato il suo Tubo, snodandolo nel percorso di avvicinamento alla galleria. Il Tubo serve a reimpostare il luogo in cui è collocato, costringe a verificare la misura del proprio corpo per trovare una percorribilità definendo lo spazio di fruibilità attraverso un’occupazione. Tuttavia, questa occupazione rimane fluida, permeabile e potenzialmente modificabile in un assunto di precarietà che si andrà pienamente sviluppando nel decennio successivo. È interessante notare come queste esperienze all’interno dello spazio urbano siano liminari a quelle impostate dalla coeva ricerca in ambito architettonico che si concretizzano all’inizio degli anni Settanta in esperienze come quelle di Riccardo Dalisi al rione Traiano di Napoli.

4. Finale di partita

Le azioni di cui tratta questo saggio sono tutte arrivate a noi tramite documenti fotografici, molto raramente le opere che ne fanno parte, e che agiscono spesso come meri meccanismi di attivazione, esistono ancora. Questa loro impermanenza dice non solo di un rifiuto dell’opera come bene conservabile nel tempo, ma di uno statuto ontologico consapevolmente legato solo al qui e ora dell’azione. La ricerca di un pubblico non esclusivo, che sarà la grande promessa del Sessantotto, diventa nel corso del decennio uno degli obiettivi principali degli artisti, e in nuce già s’intravedono le contraddittorietà che porteranno al proliferare degli ‘eventi’ caratterizzante gli anni Ottanta. Il culmine di questa esigenza di confronto è certamente Campo Urbano. Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana, un evento di un giorno che si tiene nel centro di Como il 21 settembre del 1969, non a caso progettato, oltre che da Luciano Caramel e Ugo Mulas, che documenta tutto l’evento, da Bruno Munari che in questa occasione mette in campo tutte le sue qualità di attivatore.[29] Nelle fotografie che ritraggono la popolazione, spesso spaesata, si legge la volontà degli artisti da un lato di rileggere il centro storico, dall’altro di porre limitazioni, percorsi obbligati, tentativi di portarelo sguardo e il corpo a una scelta. In questo senso l’intervento di Ugo La Pietra, Allora: copro una strada ne faccio un’altra trasformo gli spazi originari cambio le condizioni di comportamento, è fondamentale perché coglie nella percorribilità della strada un pretesto per trovare una forma alternativa di essere nello spazio urbano.

Gli artisti che partecipano a Campo Urbano sanno di essere osservati dalla macchina di Mulas e anzi sembra spesso che l’evento sia costruito proprio in ragione della sua presenza. In particolare, nella ripresa dell’intervento Tempo libero – messa in scena di un acquazzone nella Piazza del Duomo – Mulas si concentra su uno spettatore che entra al centro del cerchio formato dall’acqua che cade, lo spettatore è probabilmente Gabriele De Vecchi coautore dell’opera. Comportandosi come un regista, attrae lo sguardo dei cittadini focalizzandolo su quella figura e inscenando, di fatto, una performance che ha il suo punto focale proprio nell’obiettivo. Mentre la Vittoria. antimonumento di Valentina Berardinone viene documentata nella sua fase preparatoria: l’artista copre un finto monumento con un lenzuolo per lasciarlo celato allo sguardo fino all’inaugurazione. Il punto di osservazione della macchina è posto sul lato del monumento; Berardinone, evidentemente consapevole degli scatti, alza il lenzuolo più volte componendo così una sequenza palesemente artificiale.

Tutte queste immagini sono raccolte in un volume di sole fotografie e di pochi testi esplicativi scritti dai partecipanti o recuperati dalle bozze dei progetti. Non è la prima volta che il fotografo si avvicina al progetto di un ‘libro di fotografie’,[30] forma che predilige e che cura anche nell’impostazione grafica e nella fase tipografica. La forma del libro, del resto, si avvicina alla sua idea di fotografia: un racconto che possa anche essere letto come un saggio critico sull’arte. In particolare, Mulas ama curare la successione delle immagini all’interno dell’impaginato, predilezione confermata dall’attenzione meticolosa data alla composizione delle sequenze di negativi in Campo Urbano. Qui la sequenza assume il valore di riflessione sul concetto stesso di tempo fotografico. L’estetica dell’‘istante’ viene a tutti gli effetti messa in crisi dalla successione che implicitamente rifiuta l’idea della scelta dello scatto.

Poche settimane prima nel piccolo paese di Corniglia in Liguria Pistoletto aveva organizzato una sorta di training collettivo, La ricerca dell’Uomo nero. La comunità locale aveva assistito ogni pomeriggio per sei mesi a un incubo dal carattere ancestrale: a turno i componenti de Lo Zoo recitavano la parte dell’uomo nero che impartisce ordini agli altri. Impersonificando tutte le paure questo personaggio quindi è, allo stesso tempo, odiato e temuto. ‘L’uomo nero’ è anche il titolo di un diario che Pistoletto scrive alla fine del 1969 e che raccoglie le sue ultime esperienze. Il sottotitolo − il lato insopportabile − il testo e la scelta della forma diaristica rimandano a componenti autobiografiche e fanno pensare che l’uomo nero possa essere la personificazione del lato oscuro dell’artista stesso. A turno i componenti del gruppo si prendono l’onere di visualizzare questo incubo cercando di liberarsene mettendolo in scena. Questa componente di liberazione attraverso l’azione è certamente in linea con altre esperienze della fine degli anni Sessanta: il lavoro su se stessi come forma di emancipazione e il coinvolgimento della comunità come strumento di liberazione dalle logiche familistiche e capitalistiche.

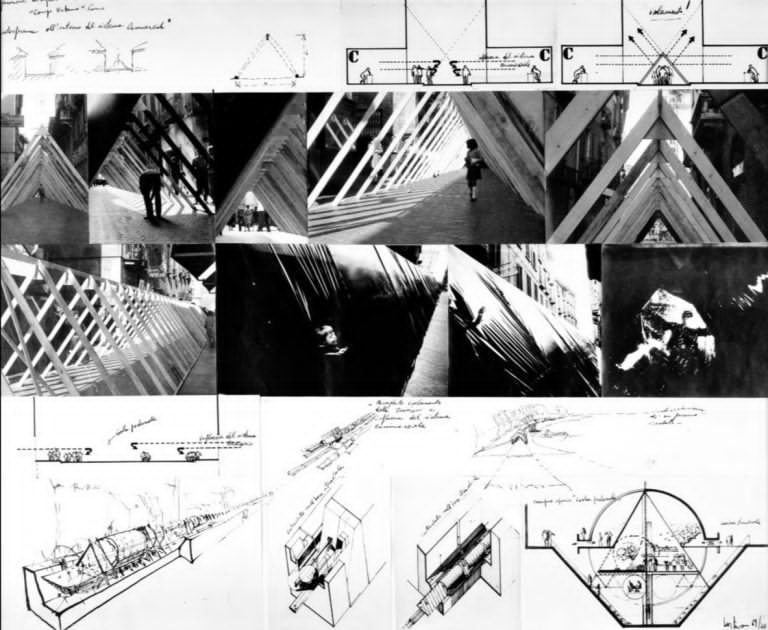

Lo Zoo recupera anche alcune forme espressive come la commedia dell’arte e la tradizione del cantastorie. I componenti del gruppo cambiano nel corso del tempo, ma ognuno tende a impersonificare sempre lo stesso personaggio, mentre Pistoletto cerca di rimanere laterale rispetto all’azione, una sorta di narratore onnisciente che, portando il peso di conoscere il futuro, può aiutare il pubblico a interpretare quello che sta accadendo. Ne L’Uomo ammaestrato, andato in scena per la prima volta a Vernazza in Liguria nell’agosto del 1968, Pistoletto racconta, attraverso l’uso di un cartone illustrato, la storia di un bambino allevato da un serpente e trovato nei boschi dai componenti de Lo Zoo, qui abbigliati come guitti medievali, che gli insegnano le regole della società. La storia richiama evidentemente il tema dell’enfant sauvage (che, attraverso la mediazione del film di François Truffaut, diventerà uno dei miti fondativi della controcultura degli anni Settanta) ma è anche il richiamo a una natura arcaica, primordiale e intrinsecamente buona che, come nota Giovanni Lista, ricorda un pauperismo di tipo medievale.[31] L’azione è impostata come un racconto formativo, nella messa in scena di Amalfi il ragazzo è interpretato da un critico d’arte nero, Henry Martin, una scelta evidentemente non casuale: un critico d’arte ammaestrato da un artista. Per comprendere appieno la portata di questa azione, bisogna pensare alla piccola comunità che era allora Amalfi, una società dove Martin, non solo poteva mediare la paura causata dalla visione del selvaggio sul piano del simbolico, ma poteva incuterla anche sul piano del reale.

Una particolare attenzione è data ai costumi, chiamati dal gruppo ‘stracci’: il loro modo di vestire sarà fin da subito un chiaro marchio di riconoscimento. Come fosse importante l’atto del travestimento per Lo Zoo è evidente in alcune fotografie di Bella gente, azione che si tiene al Salone Mostre dell’Istituto San Paolo di Torino nell’aprile del 1969. Invitati a fare una performance in occasione dell’inaugurazione della mostra Linee della giovane arte torinese, gli attori si presentano vestiti da normali borghesi, si svestono mettendosi gli abiti de Lo Zoo, realizzano un dipinto collettivo e poi, dopo essersi rimessi i vestiti borghesi, iniziano a copiare, con gestualità accademica, il dipinto appena realizzato. Questa performance è una riflessione sui concetti di finzione, copia e travestimento, inteso nella sua doppia valenza di falsità e di possibilità di recupero di un’identità. Tutti temi che confluiscono in quello della ‘maschera’ che attraversa la produzione dell’artista.

Ho affrontato la vita come teatro. Ho indossato innumerevoli maschere. A volte la gente non mi riconosce, perché cambio maschera, cambio costume, cambio atteggiamento. Ma è istintivo non conosco che maschere, che atteggiamenti, che costumi, non vedo mai un volto, un uomo. Forse se lo vedessi ne avrei troppa paura, chiunque avrebbe paura, perché non siamo abituati. Ma perlomeno cambiando maschera mi avvicino a sentire qual è la finzione.[32]

Questo testo è del 1970, anno in cui il gruppo si scioglie: la consapevolezza del carattere di finzione pone inevitabilmente l’artista su un altro piano. Come molti altri alla fine del decennio Pistoletto sembra prendere consapevolezza che essere un cantastorie − o, comunque, mantenere sempre un controllo di regia − non si possa combinare con un’esperienza realmente paritetica e comunitaria. Il suo sguardo, sempre laterale, è vissuto come un atto intrinsecamente violento. Come un moderno capocomico, Pistoletto, attraverso le esperienze di Corniglia, tenta di rinsaldare il gruppo, con una totale fiducia nella pratica partecipativa ma, probabilmente, già consapevole che questa esperienza stia per concludersi.

Il paradosso che gli artisti devono affrontare in questo momento, e uno dei motivi principali della fine di queste sperimentazioni, è quello di molte altre esperienze comunitarie di questi anni: se il linguaggio serve a colmare un vuoto interpretativo fra gli individui, è possibile una forma di comunicazione dove le distanze fra soggetti sono annullate? Ecco, quindi, che la figura dell’artista – a seconda dei casi maestro di cerimonie o sciamano – serve proprio a dirimere le incomprensioni che si creano nel gruppo. Certamente in maniera non voluta, Pistoletto, invece che dimostrare un dissolvimento dell’artista nel tutto, ne conferma il suo essere gerarchicamente superiore. La temporanea mimetizzazione delle sue funzioni serve a ribadirne l’integrità e l’importanza, in un rito di purificazione necessario per il passaggio a un’ulteriore fase di ricerca.

Queste rinnovate modalità di pratica rendono l’artista latore di una funzione sacralizzante: attraverso atti semplici e ripetuti lo spazio dell’arte subisce un processo di rifondazione e di verifica che non può fare a meno di confrontarsi con la natura storica e stratificata della città. In stretta relazione con le esperienze teatrali e performative che vivacizzano la vita culturale di questi anni, lo spazio si fa grembo, terreno da coltivare, area di gioco e di discussione. Tutti tasselli di una narrazione, a tratti frammentaria, che ricompone le traiettorie degli artisti e dei gruppi operanti in Italia in questo decennio.

Era iniziato quel processo di smaterializzazione che porterà il singolo allestimento e la mostra stessa a diventare medium dell’opera. Alla fine del decennio la profezia di una società estetica prefigurata da Filiberto Menna si era già pienamente espressa trovando una saldatura con i movimenti politici e giovanili di controcultura ma già prefigurando segni di cedimento e d’insofferenza rispetto alla relazione con gli spazi istituzionali e alle modalità di diffusione della cultura giovanile.

1 N. Ginzburg, Lessico famigliare, Torino, Einaudi, 1963, ora in Id., Opere, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1986, I, p. 1066.

2 Sull’impegno come modello intellettuale cfr. R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostruzione del dopoguerra, Roma, Edizioni di ideologie, 1971.

3 Sull’immissione di beni di consumo nell’area europea nel dopoguerra cfr. P. Lundin, T. Kaiserfelf (a cura di), The Making of European Consumption: Facing the American Challenge, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015. Per la ridefinizione dello spazio domestico, attraverso i finanziamenti del piano, e dei bisogni ad esso connesso si rinvia a P. Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano INA-Casa e l’Italia degli anni Cinquanta, Roma, Donzelli, 2001.

4 Per la vivacità culturale di Torino in questi anni cfr. G. Bertolino, F. Pola (a cura di), Torino sperimentale 1959-1969: una storia della cronaca: il sistema delle arti come avanguardia, Torino, Bolaffi, 2010. Sulla rinnovata programmazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna sotto la direzione Bucarelli cfr. M. Margozzi (a cura di), Palma Bucarelli. Il museo come avanguardia, Milano, Electa, 2009.

5 Per una disamina delle ricerche performative in Italia si veda La performance in Italia: temi, protagonisti e problemi, Ricerche di storia dell’arte, 114, 2014.

6 Per un’analisi delle azioni de Lo Zoo M. Farano, M.C. Mundici, M.T. Roberto (a cura di), Michelangelo Pistoletto. Il varco dello specchio: azioni e collaborazioni 1967/2004, Torino, Fondazione Torino Musei, 2005; C. Gilman, ‘Il teatro oggettuale di Pistoletto’, in C. Basualdo (a cura di), Michelangelo Pistoletto: da uno a molti 1956-1974, Milano-Philadelphia, Electa-Philadelphia musem of art, 2011, pp. 97-125. Sulla natura sempre più collettiva dell’arte visiva cfr. L. Meloni, Le ragioni del gruppo: un percorso tra gruppi, collettivi, sigle, comunità nell’arte in Italia dal 1945 al 2000, Milano, Postmedia books, 2020.

7 D. Lancioni, ‘Tutti i nodi vengono al pettine: le reazioni in Italia alla Biennale di Venezia del 1964’, in W. Guadagnini (a cura di), Pop Art 1956-1968, Milano, Silvana, 2007, pp. 55-73.

8 M. Pistoletto, I plexiglass, in Michelangelo Pistoletto, ed. Galleria Sperone, pieghevole, Torino, 1964.

9 L’allontanamento dalle forme tradizionali e dalle competenze artigianali si evidenzia in tutti gli artisti di questa generazione, pur portando a esiti formalmente differenti. In molti emerge un’esigenza di sottrazione, evidente in tutta questa generazione che sembra volersi liberare da ogni tipo di costrutto linguistico-formale. Sui fenomeni di sottrazione degli artisti nell’arte italiana si rinvia a G. Guercio, The great subtraction: a brief account of select work by Giovanni Anselmo, Elisabetta Benassi, Gino De Dominicis, Francesco Matarrese, Marisa Merz, Luigi Ontani, Cesare Pietroiusti, Michelangelo Pistoletto and Emilio Prini, Brussels, ASA Publishers, 2011.

10 M. Pistoletto, Gli oggetti in meno, in Michelangelo Pistoletto, Genova, ed. Galleria La Bertesca, 1966, ora in M. Pistoletto, Un artista in meno, Torino, Hopefulmonster, 1989, p. 13. Su queste opere si veda la raccolta di saggi U. Loock e E. Köb, Michelangelo Pistoletto: Oggetti in meno, 1965-1966, Bern, Kunsthalle Bern, 1989.

11 Cfr. P. Ginsborg, ‘Cultura e società nel “miracolo economico”’, in Id., Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi [1989], Torino, Einaudi, 2006, pp. 325-336.

12 Cfr. E. Asquer, Casa e spazi domestici, in S. Cavazza, E. Scarpellini (a cura di), Storia d’Italia. Annali 27. I consumi, Torino, Einaudi, 2018, pp. 152-175.

13 Sulla presenza degli animali nell’arte contemporanea cfr. F. Ramos (a cura di), Animals, London-Cambridge, Whitechapel-The MIT Press, 2016.

14 M. Calvesi, ‘Cronache e coordinate di un’avventura’, in M. Calvesi, R. Siligato (a cura di), Roma Anni ’60. Al di là della pittura, Roma, Carte Segrete, 1990, p. 30.

15 Dal risvolto della brochure pubblicata in occasione dell’evento.

16 Cfr. M. Rossi, ‘La firma dell’artista nel contesto dello happening. Joseph Pascali fecit anno in Requiescat in Pace Corradinus di Pino Pascali alla Mostra a soggetto della galleria La Salita’, Venezia Arti, XXVI, dicembre 2017, pp. 237-253.

17 Come sottolineato da Vittorio Rubiu questa azione è direttamente riferibile alla ricerca sul mito condotta in questo periodo da Jerzy Grotowski e dal Living Theatre. Nel marzo del 1965 Pascali assiste a Mysteries messo in scena al teatro Eliseo di Roma: cfr. V. Rubiu, Appendice al Pascali, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica, 1984, II, p. 375. Sul mito nell’opera di Pascali si veda anche M. Tonelli, ‘Rovine in scena’, in Id., Pino Pascali. Il libero gioco della scultura, Milano, Johan & Levi, 2010, pp. 11-35.

18 È interessante notare come in questi anni ci sia un ampio interesse per la semiologia, seguito da un’attenzione editoriale per la divulgazione in questo campo, fra tutti si cita il fondamentale T. De Mauro, Introduzione alla semantica, Bari, Laterza, 1965.

19 Si veda in particolare la riflessione di L. Beerkens, S. Werdenburg, ‘Restauro o ricostruzione? A proposito di una metodologia conservativa per le installazioni dell’Arte Povera basata sul processo artistico e sulle intenzioni dell’artista’, in M.C. Mundici, A. Rava (a cura di), Cosa Cambia: Teorie e pratica del restauro nell’arte contemporanea, Torino, Skira, 2013, pp. 187-191.

20 Cfr. V. Bartalesi, ‘Tracce mnestiche e itinerari mediterranei. La “grecità” in Paolini e Kounellis: 1960-1980’, Medea. Rivista di studi interculturali, VI, 1, 2020, DOI:10.13125/medea-4232. Rimane fondamentale sull’opera di Kounellis l’ultima analisi di Germano Celant: G. Celant, ‘Jannis Kounellis. Tradition is Revolution’, in Id. (a cura di), Jannis Kounellis, Milano, Fondazione Prada, 2019, pp. 12-33.

21 Cfr. C. Zambianchi, ‘Riflesso nel tempo. Note sul senso della storia in Giulio Paolini’, in AA.VV. (a cura di), Giulio Paolini. Il passato al presente, Mantova, Corraini, 2016, pp. 9-41. Per la lettura della presenza di un carattere mediterraneo nell’opera di Kounellis cfr. S. Risaliti, Autoritratto come Odisseo. Azioni di Jannis Kounellis dopo il 1960, Macerata, Quodlibet, 2020.

22 Cfr. R. Cuomo, ‘Spazi Intermediali. Club culture e arti visive in Italia: il Piper di Torino’, Flash Art, 347, dicembre 2019-febbraio 2020, pp. 36-41.

23 M. Pistoletto, ‘Lo Zoo’, Teatro, 1, 1969, p. 16.

24 A. Boatto, ‘Pistoletto: dissipazione come procedimento’, Cartabianca, 1, marzo 1968, pp. 9-12.

25 Sull’autorappresentazione degli artisti in questi anni si rimanda a G. Sergio, ‘Arte povera, une question d’image. Germano Celant et la représentation critique la néo-avant-garde’, Études photographiques, 28, novembre 2011, pp. 120-142 ; Id., ‘Art is the Copy of Art. Italian Photography in and after Arte Povera’, in M. S. Witkovsky (a cura di), Light Years. Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977, Chicago, The Art Institute of Chicago, 2011. Sulla relazione fra artisti, performatività e sistema informativo si veda F. Gallo, ‘Informare, osservare, agire: riviste, performance e artisti’, in La performance in Italia: temi, protagonisti e problemi, Ricerche di storia dell’arte, pp. 5-19.

26 M. Pistoletto, ‘Lo Zoo’, p. 16.

27 M. Pistoletto in M. Bouisset, ‘Mirror effects’, Art Press, 189, marzo 1994, p. 37.

28 Per le relazioni dell’opera di Mattiacci con le esperienze di Land Art si veda L. Conte, ‘“Toccare il mondo con le proprie mani”. Azioni-scultura, 1967-1970’, in S. Risaliti (a cura di), Gong. Eliseo Mattiacci, Firenze, Forma, 2018, pp. 70-77; L. Conte, ‘Processes and Actions in Eliseo Mattiacci’s Research’, in N. Bätzner et al. (a cura di), Entrare nell’opera: processes and performative attitudes in Arte Povera, Köln, König, 2019, pp. 158-165.

29 I partecipanti sono Edilio Alpini, Enrico Baj, Valentina Berardinone, Ermanno Besozzi, Inse Bonstrat, Davide Boriani, Annarosa Cotta, Giuseppe Chiari, Enrico Collina, Giuliano Collina, Gianni Colombo, Dadamaino, Gabriele De Vecchi, Mario Di Salvo, Luciano Fabro, Carlo Ferrario, Giuseppe Giardina, Gruppo Art Terminal (Thereza Bento, Carlo Bonfà, Vincenzo Dazzi, Antonio Dias, Renato Maestri, Armando Marrocco, Livio Marzot, Gianni Emilio Simonetti, Tommaso Trini), Ugo La Pietra, Libico Maraja, Attilio Marcolli, Paolo Minoli, Bruno Molli, Bruno Munari, Giulio Paolini, Ico Parisi, Franca Sacchi, Paolo Scheggi, Davide Sprengel, Francesco Somaini, Grazia Varisco, Giacomo Veri, Arnaldo Zanfrini. Pur non essendo nella lista degli invitati si inserisce in maniera estemporanea alla manifestazione anche Gianni Pettena.

30 Si ricordano Voltron: David Smith, New York, H.N. Abrams, 1964 e New York: The New Art Scene, Milano-New York-Barcelona, Holt Rinehart Winston, 1967.

31 Cfr. G. Lista, Arte Povera, Milano, 5 Continents, 2006.