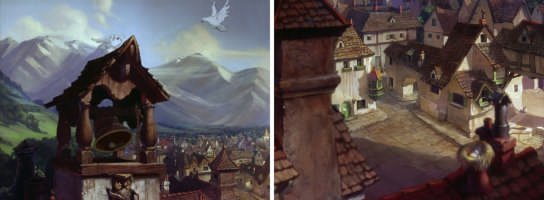

Nel 1970 il regista e sceneggiatore Pino Zac (insieme a Tommaso Chiaretti) scelse di adattare il romanzo di Italo Calvino Il cavaliere inesistente (Einaudi, 1959) nella forma di un lungometraggio caratterizzato dall’animazione in tecnica mista, ossia dall’impiego di attori reali, disegni e un insieme di immagini derivate riutilizzate creativamente. La storia narrata da una ‘finta’ suor Teodora è ambientata al tempo di Carlo Magno e dei Paladini e ruota intorno al tentativo del disciplinatissimo Agilulfo, un’entità intangibile contenuta in un’armatura, di far riconoscere il proprio ruolo di cavaliere, essendo stato accusato di essere un usurpatore a causa del dubbio status di Sofronia, la donna da lui salvata. Per dimostrare il proprio onore Agilulfo parte alla ricerca di Sofronia, accompagnato da altri personaggi: l’accusatore Torrismondo, la guerriera Bradamante (innamorata di Agilulfo), Rambaldo (innamorato di Bradamante) e Gurdulù (uno scudiero un po’ pazzoide). Nel finale, la narratrice si rivelerà nelle vesti di Bradamante e accoglierà l’amore verso Rambaldo, inizialmente rifiutato.

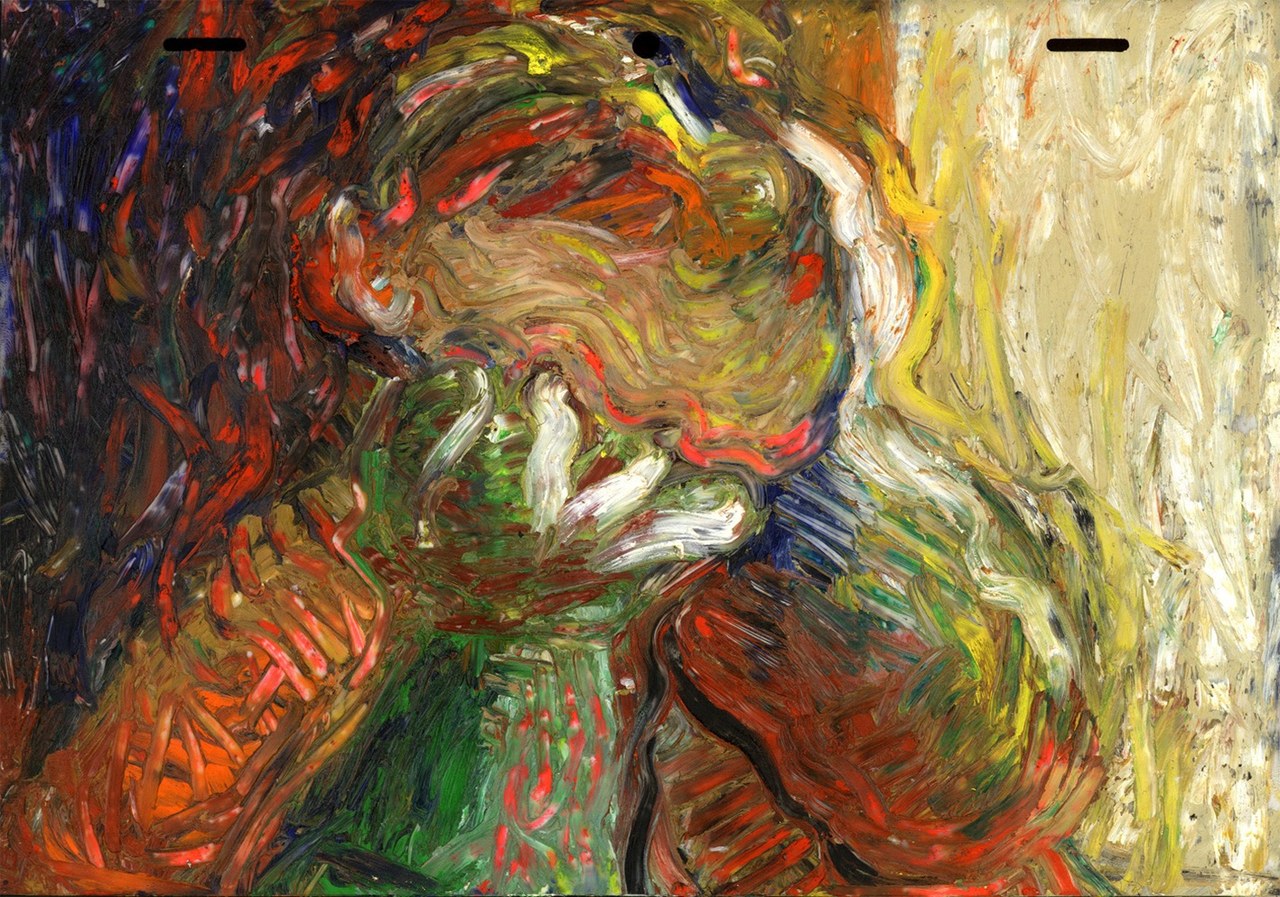

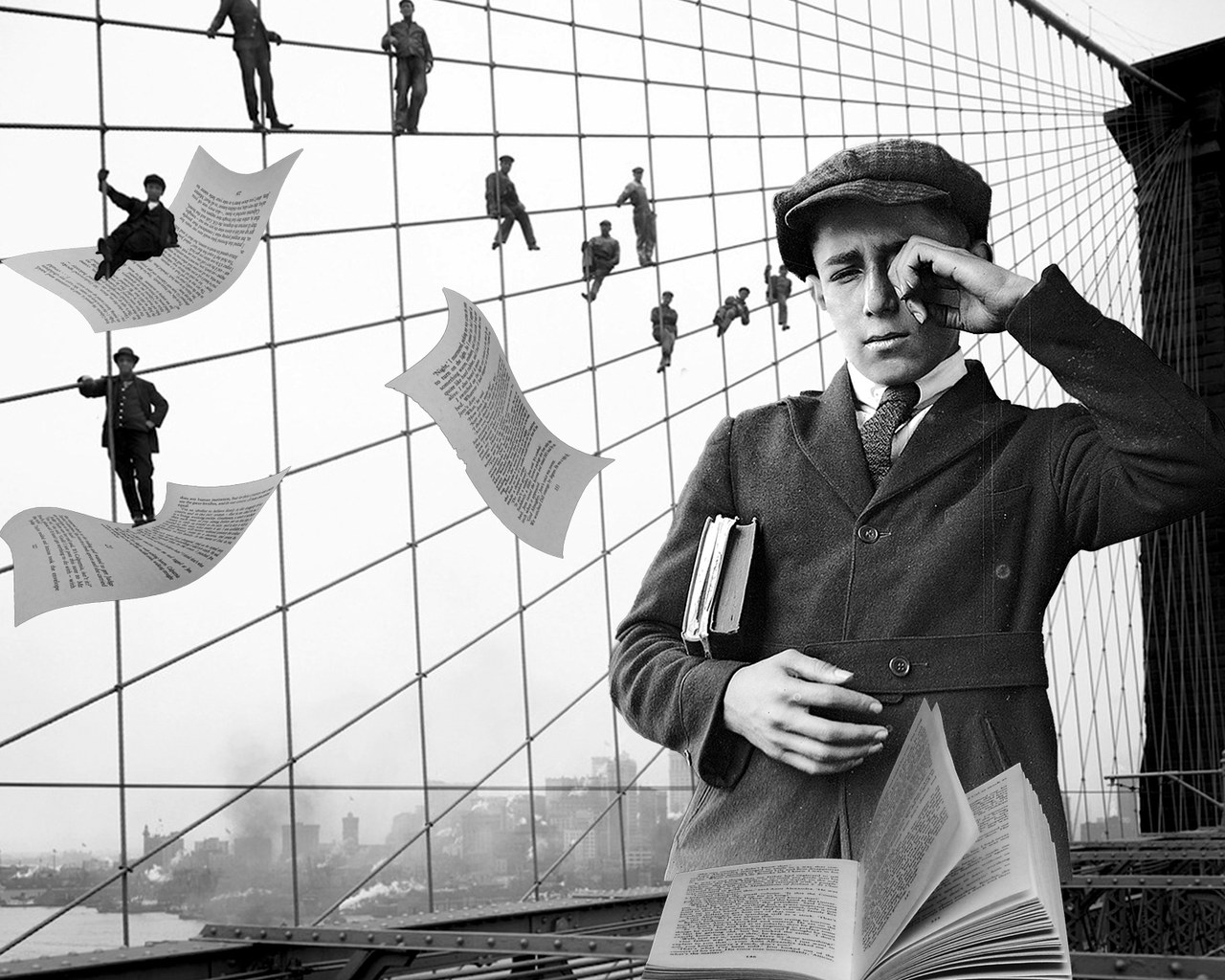

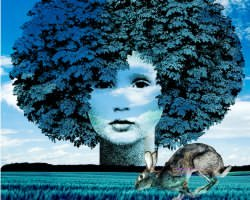

L’opera di Pino Zac ricalca quasi pedissequamente l’intreccio e i dialoghi del romanzo calviniano, al punto da aver ricevuto delle critiche per l’eccessiva aderenza al testo sorgente.[1] Lo stesso Calvino, che vide il film soltanto quando fu terminato, dichiarò di essersi sentito spettatore più che «autore […] per la fedeltà totale e alla lettera degli episodi e dello spirito».[2] Lo scrittore, tuttavia, riconobbe che la tecnica mista adoperata da Zac, con riprese dal vero e l’animazione di disegni, dipinti e vari materiali figurativi, aveva contribuito a definire una rilettura personale. «Nello stesso tempo [aggiunse Calvino] è una sua interpretazione visuale. Non soltanto dei personaggi, delle situazioni e degli ambienti ma anche di tutte le associazioni che il testo comporta».[3]