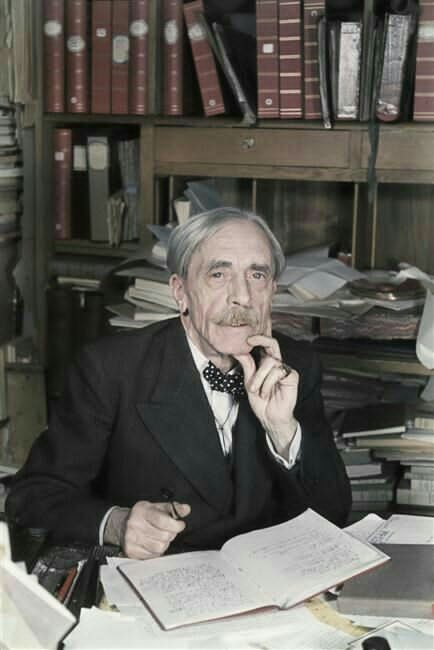

Tutta la filosofia e la scrittura di Paul Valéry sono leggibili sotto il segno della ricerca dell’io al fine di comprenderne e dispiegarne le potenzialità attraverso una serie di ‘esercizi’: esse sono un laboratorio, una palestra, un continuo addestramento dell’io che si svolge attraverso l’universo dei Cahiers, l’attività poetica e la riflessione su di essa e gli innumerevoli scritti d’occasione che compongono il corpus vivo della riflessione di Valéry.

Questa scepsi ha luogo per mezzo di strumenti che pongono l’io e le sue raffigurazioni faccia a faccia con il pensatore stesso: i Cahiers innanzitutto ma anche l’immagine, in prima istanza quella riflessa dallo specchio, ma subito dopo anche il ritratto fotografico. L’immagine fotografica infatti rispetto a quella dello specchio ha una dimensione sociale ed è concreta manifestazione dell’io come altro da sé, come tentativo di oggettivizzazione della soggettività, come tentativo di messa in forma ‘oggettiva’, chiara e condivisa, dell’io.

Il ritratto fotografico, l’immagine del volto – il volto è ciò che ci definisce e ci identifica ma al contempo è escluso dalla nostra vista se non attraverso l’artificio del ritratto o di uno specchio – è necessariamente sotto il segno dell’ambiguità e ha sempre dato luogo a fondamentali riflessioni sia per la definizione dell’io stesso sia per la comprensione del ruolo e della funzione che la fotografia svolge.

Numerosi e ricorrenti sono i passi dei Cahiers o gli scritti che affrontano il tema della rappresentazione (fotografica) e le conseguenti pratiche di posizionamento dell’identità; tra i tanti è di particolare rilievo per l’oggetto in discussione questa celeberrima quartina:

Quatrain p[our] photo –

Que si j’étais placé devant cette effigie

Inconnu de moi-même, ignorant de mes traits,

À tant de plis affreux d’angoisse et d’énergie

Je lirais mes tourments et me reconnaîtrais.[1]

Essa è senza dubbio emblematica della ricchezza dei temi qui affrontati e pone con la sua immediatezza alcune questioni che necessariamente attendono delle risposte. Ma più in generale, la riflessione sull’identità e sulla presa di coscienza di essa attraverso la rappresentazione – in parole o con le immagini – è centrale nel percorso di Valéry e, seppure temporalmente distante dalla contemporaneità, dalla proliferazione delle immagini digitali e dalla loro ubiquità, essa è di estrema modernità e utilità per comprendere i modi di costruzione e rappresentazione dell’io anche in epoca di immagini in digitale. Tornare a Valéry significa inoltre recuperarne il metodo di ricerca e le risposte assolutamente attuali.

Infatti la difficoltà (sino quasi all’impossibilità) di riconoscersi nel ritratto fotografico, notata dal pensatore francese, dipende dall’inesauribilità dell’io che caratterizza radicalmente l’uomo contemporaneo e di cui già Valéry faceva esperienza: il ritratto fotografico non fa altro che manifestare in maniera efficace la situazione di alterità che ogni narrazione autobiografica necessariamente produce.

Tra sguardo e rappresentazione identitaria infatti si gioca, oggi ancora di più rispetto al passato, la possibilità di narrare il proprio io e di giungere a una sua comprensione superando, senza tuttavia annullarlo, l’ineliminabile scarto tra immagine, parola e realtà, e sfruttando così sino in fondo il potere della fotografia.

1. L’io è plurale

Se è vero – come lo è – che l’opera di Valéry si identifica con lo stesso Valéry, lo è a partire dalla presa di coscienza della crisi del soggetto che caratterizza la svolta del Novecento: un soggetto che con difficoltà si riconosce e che deve necessariamente condurre una serrata indagine del proprio io dopo aver fatto tabula rasa di ogni pretesa di porlo in maniera definitiva, unitaria, stabile.

Tuttavia è necessario determinare, seppure non in via definitiva e statica, una soggettività: essa è inevitabilmente frutto di un costante processo di articolazione del sé, di adattamento. In estrema sintesi è possibile individuare l’esercizio della redazione mattutina dei Cahiers come l’infinita ricerca di un io ma anche come un diario, un’autobiografia intellettuale volta alla ricostruzione di tutta la ricchezza della personalità del loro autore.

In tale percorso, il soggetto assume di volta in volta sembianze differenti, in quella che io definisco una costellazione di eteronimi che caratterizza la personalità di Valéry: un io che di volta in volta si incarna negli interlocutori della riflessione di Valéry o nelle personificazioni delle sue opere. Dunque Valéry è Narciso, Degas, Mallarmé, Robinson, Monsieur Teste, Cartesio, Leonardo da Vinci, Edgar Allan Poe, Faust, Eupalinos. Il dialogo con questi interlocutori, la creazione di questi alter-ego è senza dubbio sotto il segno della ricerca della propria identità e della presa d’atto che essa è frutto di un’operazione dialettica.[2]

Momentanei punti fermi di una ricerca di se stesso, delle proprie potenzialità che non possono mai essere completate ma che anzi nell’azione stessa che è esercizio, dressage, trovano nuova linfa e senso. Basti pensare che Monsieur Teste, forse la più emblematica e complessa rappresentazione del suo autore, afferma che «c’est ce que je porte d’inconnu à moi-même qui me fait moi»[3] e dunque l’io risiede nello scarto tra noto e ignoto, nella consapevolezza di tale stato e nell’accettazione che ogni punto fermo non è in realtà tale ma è solo un momento di un’infinita ricerca.

Conoscere quindi è innanzi tutto conoscersi, dar vita a uno dei possibili io di cui il soggetto è in potenza e a partire da questa acquisizione mai definitiva operare sulla realtà. La redazione dei Cahiers è dunque lo sforzo di mettere alla prova le possibili incarnazioni del système Valéry: un’organizzazione coerente che non mortifichi la ricchezza e l’eterogeneità dell’io, un insieme caleidoscopico che rifugge la stasi e la definizione ma che fa della varietà e della frammentarietà la propria caratteristica peculiare, un esercizio quotidiano che conduce alla definizione di soggetto poliedrico e irriducibile all’unità.

L’io dunque per Valéry ha come sua prima e principale caratteristica quella di essere intimamente plurale; oltre ad avere il pollice opponibile, l’uomo si contrappone naturalmente e biologicamente a se stesso e a partire da questa articolazione di rapporti agisce e conosce:

On dit que le pouce opposable est ce qui différencie le plus nettement l’homme du singe. Il faut joindre à cette propriété cette autre que nous avons, de nous diviser contre nous-mêmes, notre faculté de produire de l’antagonisme intérieur. Nous avons l’âme opposable. Peut-être le JE et le ME de nos expressions réfléchies sont-ils comme le pouce et l’index de je ne sais quelle main de… Psyché? Alors les mots comprendre ou saisir s’expliqueraient assez bien.[4]

Dunque la pluralità dell’io e la contrapposizione tra questi differenti soggetti che costituiscono l’io è una caratteristica della specie uomo: questi si pone in maniera dialettica e tale peculiarità caratterizza il suo stare al mondo, il suo agire producendo innanzitutto la propria soggettività in maniera polidimensionale e, a partire da questa, le relazioni con il mondo.

L’io innanzi tutto per Valéry si dice almeno in tre modi diversi Moi pur, Je, Personnalité e lo si deve necessariamente connettere alla triade CEM Corps-Esprit-Monde – un’ulteriore articolazione della soggettività, «les 3 points cardinaux de connaissance»[5] – che evidenzia come il soggetto, un io incarnato, sia strettamente connesso all’ambiente per mezzo dei modi con cui agisce per mezzo del corpo e che quest’ultimo sia il luogo di apertura al mondo, all’esperienza e al reale.

L’io che dice, il Je, e l’io che è, il Moi pur, sono la parte variabile e quella invariabile della personalità: la scoperta di sé per mezzo di questa via non sottolinea solamente i tratti analoghi tra le due parti dell’io ma soprattutto rileva gli elementi di diversità e dissonanza, dando luogo a un riconoscersi che è al contempo un vedersi per la prima volta e stentare a riconoscersi.

Il Moi pur è pertanto la prima articolazione dell’io, la più originaria e immediata, il grado zero da cui si staccano gli altri: esso non è però un indistinto substrato, un territorio vergine su cui è possibile edificare senza che questo eserciti alcuna costrizione, bensì ha delle proprie caratteristiche che lo definiscono; esso non è nulla ma è aperto alla possibilità di essere determinato senza tuttavia ancora esserlo stato, è precedente alla specificazione che fa essere un determinato Je con delle proprie caratteristiche e un proprio modo specifico di stare al mondo. Nel suo saggio dedicato all’analisi del Moi, Celeyrette-Pietri evidenzia bene che esso dà luogo a «une problématique à deux pôles. Le jeu se joue sur le signe qui laisse unit ou le sépare: = ou >».[6] Il Moi è dunque l’apertura al possibile, l’originario che si affaccia al mondo, rimanendo tuttavia ancora in uno stato di parziale indeterminazione. Il Moi pur è il punto di vista, il centro da cui il soggetto si affaccia sulla realtà, il punto di partenza della ricerca, ma anche il punto a cui si ritorna necessariamente una volta che la ricerca sia compiuta; l’imprecisione della definizione del Moi pur può essere superata solo delimitandolo negativamente, dicendo tutto ciò che non è, ciò da cui differisce.

La scoperta dell’io avviene dunque guardandosi e riconoscendosi al contempo se stessi e altro: il Je è la manifestazione di ciò che è altro, che si distacca dal Moi pur senza però recidere totalmente i ponti con esso, l’io come soggetto linguistico, l’io di cui si parla, che gli altri riconoscono come me. Il Je trova spazio di esistenza grazie all’indistinta vaghezza che caratterizza il Moi pur, nella difficoltà di questo a dirsi positivamente, nella sua inesauribilità e sovrabbondanza. Così la soggettività assume le svariate forme con cui si mostra nella realtà, nelle relazioni sociali, le diverse maniere di affrontare la vita, la differente padronanza del proprio io e della parola, le eterogenee capacità di utilizzare questo mezzo con maggiore o minore competenza. Il linguaggio svolge così il ruolo di mediazione tra l’interno e l’esterno, tra ciò che altrimenti rimarrebbe oscuro e inconoscibile, il Moi pur, e la sua più prossima e fedele espressione intelligibile, il Je: questo rapporto si articola, anche per uno stesso soggetto, con modalità variabili, con diverse forme, con plurimi linguaggi e forme mediali di espressione.

È possibile di conseguenza definire il Je come la parte significativa della soggettività, la parte che si determina nella relazione conoscitiva dell’io con se stesso e con gli altri; di contro la Personnalité è la parte accidentale che, ben lungi da essere opposta alle altre, ne è essenziale determinazione: «un individu est un ESPACE de possibilité – une ‘manifold’ de possibilités».[7] Infatti la Personnalité si manifesta nell’accidentalità del quotidiano, essa realizza le potenzialità del Moi pur, che altrimenti rimarrebbero inespresse, manifestandolo nella vita di ogni giorno: evidentemente il Moi pur informa gli stadi successivi della soggettività, li caratterizza secondo le proprie potenzialità, ma al contempo si manifesta tramite questi, a livello linguistico e nel quotidiano svolgimento dell’esistenza.

La relazione tra i tre momenti della soggettività delineati è a mio avviso dialettica, reversibile, di continuo passaggio da uno agli altri, di reciproca influenza: la Personnalité a esempio, non solo ha un nesso continuo con il Moi pur ma è anche in relazione con tutti quegli eventi che rientrano nella sua sfera di azione, è da essi modificata e influenzata, influisce sul loro mondo. Appare dunque chiaro come sia fisiologica una sorta di tensione tra il costituito, la realtà con le sue forme di vita, la tradizione, l’abitudine e la dinamicità della soggettività: questa non deve installarsi sul costituito ma su fenomeni caratterizzati spesso dalla contraddizione, è sempre in divenire e deve rilanciare di continuo la tensione necessaria al pensiero e alla ricerca.

2. Il système Valéry: Science de manière de voir e Théorie des points de vue

La costituzione della soggettività dunque non è disgiunta dall’organizzazione del système, la strutturazione di un io complesso e articolato. Utilizzando metodologia, strumentazione teorica e prospettiva di quella indisciplina o interdisciplina che sono i visual studies nella prospettiva di W. J. T. Mitchell – e che avrebbero di certo attirato l’attenzione di Valéry – è possibile affermare che l’atto prospettico della visione, cioè il momento in cui un soggetto incarnato crea attraverso lo sguardo una relazione con il reale, è il momento centrale per la costruzione del système Valéry. In questa sede prenderò rapidissimamente in esame due possibili modalità in cui il système è pensato da Valéry (tralasciando gli aspetti relativi all’analisi e all’esercizio sul linguaggio e concentrando l’attenzione esclusivamente sullo sguardo e sulle immagini) per verificare successivamente il ruolo che il ritratto fotografico svolge nella determinazione della soggettività.

Il système Valéry è dunque una questione di sguardi, di come lo sguardo costituisce il reale: per utilizzare i termini di Valéry esso è una science de manière de voir o una Théorie des points de vue. Entrambe le declinazioni fanno riferimento all’azione del guardare, allo sguardo e alla necessità di prendere coscienza che esso è necessariamente prospettico. Obiettivo primario del système è raggiungere la chiarezza massima del pensiero riducendone al minimo lo scarto con le sue manifestazioni mediali; volendo assoldare il pensatore francese alla causa della cultura visuale si potrebbe facilmente e a ragione sostenere che il primo obiettivo di Valéry, quando riflette sulle immagini e sul loro spazio euristico troppo spesso soffocato dalle parole, è di ridare a ognuna delle due modalità espressive il proprio ambito operativo senza che una prevalga sull’altra, come troppo spesso è accaduto a vantaggio del testo sulle immagini.

Lo sguardo, l’occhio e le immagini sono per Valéry l’altro ambito (rispetto al linguistico e al testuale) non meno complesso e ambiguo e di estrema utilità nella ricerca di definizione della propria identità. Si è già visto come l’acquisizione dell’io sia un processo dinamico in cui l’immagine del soggetto svolge al contempo un ruolo di svelamento dell’identità e di nascondimento di essa; è necessario dunque acquisire uno sguardo sul reale che sia capace di scorgere le cose ancor prima che esse siano ordinate da un criterio rigido e uniformante, un criterio che sia un modo di vedere e di comprendere preliminare alla visione stessa:

Il n’y a qu’une philosophie de concevable – et ce serait un art de penser. Car il y a un art de penser, comme de marcher, de respirer, de manger et – d’aimer. Et cet art doit être indépendant de ce que l’on pense. On a cru que la logique était cet art: elle n’est qu’une partie et un moment. Il faut, avant la logique, préparer ce qu’elle aura à conserver et à ordonner.

Cet art est un art de transformer, de distinguer, d’évaluer.

En un mot de reconnaître et de développer les pouvoirs. Il s’agit d’abord de les observer – Ici une certaine vision.[8]

Il vedere è un’attività che produce il reale e mette in gioco il soggetto che in questo commercio attivo con il mondo costruisce anche la propria – momentanea e fluida – identità. Vedere è in prima istanza acquisire un punto di vista, assumere la responsabilità di un proprio punto di vista, proiettarsi nel mondo secondo quanto ho già evidenziato a proposito della triade C E M. La percezione infatti fa sì che pensieri e immagini dapprima poco chiari e accidentali assumano una forma chiara e determinata per mezzo della stessa coscienza che li rende a misura del soggetto percipiente facendo sì che la multifaccialità del reale sia percepita in una certa maniera ordinata e coordinata.

La visione è dunque apertura verso la realtà, interpretazione e presa di coscienza dei dati del sensibile, ordine nella loro varietà e loro presa di possesso. Bisogna quindi riappropriarsi del proprio sguardo libero dalle incrostazioni del passato, di ciò che si conosce o si pensa di conoscere, guardare piuttosto a partire da quello zero assoluto che ha come unica condizione l’irrinunciabile consapevolezza della prospetticità della visione, la presa di coscienza che per vedere è necessario assumere un determinato punto di vista ma che questo è solamente uno dei possibili.

In ultima istanza vedere è un percorso personale di conoscenza di se stessi, presa di possesso di tutte le proprie capacità e articolazione di queste. Il soggetto allora acquisisce un certo sguardo – uno dei tanti possibili –, intesse con la realtà un certo tipo di relazioni a partire dal proprio punto di vista, prende coscienza del proprio stesso modo di vedere e delle cose differenti che può vedere da posizioni differenti. Instaura di conseguenza una pluralità di relazioni con il mondo, percepisce tutte le varianti e le sintetizza, attua lo stesso processo di catalogazione e ordine che ha attuato a proposito della propria personalità.

Si tratta dunque in conclusione di acquisire – ed è la seconda definizione su cui concentro l’attenzione – una

Théorie des points de vue –

S’il existait une vrai «philosophie» ce serait un des problèmes de cette occupation que de faire une théorie des «points de vue» –

de leur définition, de leur nombre, de la variation de chacun, du passage de l’un à l’autre, des invariants de leur ensemble – de leur combinaison entre eux, de leur production.

Les choses sont des invariants de points de vue. Les personnes sont de lois de points de vue.

Ensemble de points de vue possibles pour un individu.

Ciel étoilé.

Ce point de vue de points de vue – de considérer sous le rapport des points de vue est d’une richesse immense.

Un point de vue étant choisi, un ∞ de propositions etc. lui correspondent, liées entr’elles.

Un tel point est correspondance de ∞ à 1 et peut-être le «Je suis» est-il l’expression de la corresp[ondance] la plus générale de cette espèce? –

Le temps.[9]

L’io, la soggettività è dunque innanzi tutto un fenomeno di ottica[10] ricco di aspetti complessi: sostiene Valerio Magrelli infatti che «il paradosso visivo gnoseologico può allora culminare in una scena che mostra, come onde di un unico riflesso, il susseguirsi delle trasformazioni tra soggetto e mondo: “mon esprit contient un monde qui contient mon corps, qui contient mon esprit… Mon esprit contient mon esprit”».[11] Dunque un apprendistato che conduca al possesso di uno sguardo capace di cogliere a pieno la ricchezza del visibile, comprendere i fili che tessono il reale a partire dalla pluralità dell’io.[12]

3. Il volto fotografato: presenza di un’assenza

Il tema del volto, del suo significato, della sua paradossale situazione nell’essere ciò che identifica immediatamente il soggetto essendo tuttavia escluso al suo diretto sguardo (se non attraverso artifici quali lo specchio o il ritratto fotografico) è un tema ricorrente della riflessione di Valéry. Tre citazioni esemplari possono sintetizzare la questione:

Je me vois – me est une image de visage, de corps[13]

Chacun ignore son visage.[14]

Ainsi, par rapport à quelque moi mon visage véritable est aussi étranger, arbitraire que tout visage quelconque. Visage et moi sont deux notions dont la relation est empirique – car ces deux choses ne s’accompagnent pas nécessairement. Mon visage n’est pas de moi.[15]

Con tutta evidenza il soggetto si trova nella condizione di essere il proprio volto (e il proprio corpo) e di poter raggiungere l’affermazione dell’identità attraverso l’immagine fotografica del volto ma questo processo non pone una equivalenza bensì dà vita a una dialettica.

Preliminarmente bisogna prendere in considerazione i due elementi fondamentali del ritratto: il volto e la sua rappresentazione; dunque le loro caratteristiche peculiari e la connessione che si crea nel ritratto fotografico. Innanzi tutto non bisogna dimenticare che la fotografia si pone, sin dalla sua invenzione, come quella modalità di rappresentazione che a differenza di tutte le altre è oggettiva poiché frutto di un fenomeno fisico accompagnato da un procedimento chimico, altrettanto oggettivo. Basti pensare all’enfasi con cui William Henri Fox Talbot tra il 1844 e il 1846 pubblica il primo libro illustrato con immagini fotografiche intitolandolo The Pencil of Nature evidenziando in maniera paradigmatica come le fotografie siano il risultato oggettivo della natura. Seppure questa tesi non è accettabile sino in fondo e la storia e la teoria della fotografia l’hanno immediatamente ridimensionata e ricontestualizzata riducendone fortemente la portata, non è negabile che ancora oggi la rappresentazione ‘oggettiva’ del volto – la fototessera per esempio – è fondamentale per la determinazione dell’identità non solo giuridica ma anche sociale del soggetto. D’altro canto lo stesso Valéry aveva notato l’incommensurabilità del rapporto tra l’immagine del volto e la sua descrizione, quando nel discorso di celebrazione dei 100 anni della fotografia afferma che basta aprire un passaporto per rendersi conto dell’oggettività che propende per l’immagine ai danni della descrizione verbale.[16]

È dunque a partire da questa situazione paradossale – l’oscillazione tra oggettività e indeterminatezza dell’immagine fotografica del volto – che bisogna sviluppare una strategia per comprendere la propria identità: infatti il ritratto fotografico è dunque necessariamente presenza di una assenza poiché nell’immagine del volto vi è qualcosa che immediatamente si converte in maschera, in una posa, in qualcosa di statico e dunque di assente. Mentre il volto, il volto vivo rifugge questa stasi e fa della mutevolezza costante delle espressioni la sua caratteristica peculiare, il ritratto fotografico cattura un’espressione che, già nell’istante successivo alla sua stessa cattura, non può più dirsi rappresentativa del volto, della persona e della sua vitalità. Vi è dunque una naturale dialettica tra il volto e la sua rappresentazione che rispecchia la pluralità dell’io evidenziata da Valéry; inoltre poiché la motilità è la caratteristica peculiare del volto, uno scarto deve necessariamente sempre esistere con ogni sua possibile rappresentazione: «Come somma di un avvicendarsi di volti spesso contraddittori, l’essere umano nella sua totalità era impossibile da afferrare»[17] scrive Hans Belting; e ancora:

Il volto cambia con l’età: le linee della vita, esattamente come le cosiddette rughe di espressione prodotte dall’incessante lavorio del volto, si incidono nella pelle floscia che non aderisce più al cranio. Queste rughe recano testimonianza di personalissime azioni facciali che in virtù di un ben determinato repertorio mimico diventano abituali, imprimendosi quindi nel volto stesso. Capita del resto che un volto sembri più vecchio o più giovane del corpo cui è associato – un’asimmetria prodotta dal loro gioco reciproco nel corso della vita. La fisionomia di una persona è congenita e deriva dalla conformazione cranica. Talvolta, però, la continuità di un volto che rivediamo dopo tanto tempo si manifesta maggiormente nella voce, il cui timbro ci rammenta il volto di un tempo, anche se ormai è molto cambiato. Nel corso dell’esistenza il volto rimane certo lo stesso, pur non restando identico.[18]

Di conseguenza per rendere conto del continuo divenire del volto (e del soggetto) è necessario che la sua rappresentazione non sia statica; infatti la storia del volto è tuttavia anche una storia dei media poiché «nel contempo il volto è, per sua stessa natura, “un medium di espressione, auto rappresentazione e comunicazione”».[19] Ed infatti già Roland Barthes ne La camera chiara aveva evidenziato che la foto bella non è quella in cui si è belli (qualunque cosa significhi questo ricorso alla bellezza) bensì quella capace di catturare l’inquietudine, il non coincidere con se stessi, il ritirarsi della personalità.

Se dunque il volto umano è quanto di più significante esiste e tale significanza è difficile da catturare, la riuscita di una immagine fotografica del volto deve risiedere nello scarto, nella non immediata coincidenza con il sé del soggetto ritratto. Riconoscendo come caratteristica principale del volto la motilità, per produrre il senso è necessario che l’immagine, fissa per sua natura, sia in grado di rendere tale qualità per mezzo di qualcosa capace di mostrare la sua potenzialità espressiva.

Riconoscere il proprio volto in una immagine, il mezzo primario con cui interagiamo con il mondo e con gli altri, l’elemento con cui gli altri ci riconoscono richiede dunque lo stesso esercizio, lo stesso addestramento che abbiamo visto essere necessario per la comprensione dell’io. Dunque è necessario un atto di interpretazione, di lettura dell’immagine del volto non secondo il paradigma della mimesis bensì alla ricerca di qualcosa che potremmo chiamare una dissonanza che sfugge dal principio di somiglianza tra soggetto ritratto e sua immagine e che sia invece capace di rendere conto della ricchezza e contraddittorietà con cui abbiamo caratterizzato l’io. Vedere infatti è differente da riconoscere:

Gl. L’art de voir (au sens dessin et peinture) est opposé au voir qui reconnaît les objets.

De même en littérature, forme résulte de l’opposition entre reconnaître – (≡ comprendre) et percevoir – la chose même.[20]

Ciò che in un volto bisogna rintracciare non è la somiglianza con il soggetto rappresentato bensì la distanza, le potenzialità dell’io che emergono nel processo dialettico di riconoscimento e non riconoscimento. Inoltre bisogna indagare e comprendere come la singolarità di un’immagine fotografica possa e debba rendere l’irriducibile pluralità dell’io e se questo riduzionismo sia lecito o destinato sempre alla sconfitta. Ma più in generale è in discussione la possibilità dello sguardo di conoscere e delle immagini di essere fonte di conoscenza (ancora una volta è evidente come questi temi siano di fondamentale importanza per l’estetica, la cultura visuale e centrali per ogni teoria della conoscenza che voglia fare i conti con la proliferazione delle immagini odierne e con il ruolo centrale che hanno assunto).

Nel discorso celebrativo dei 100 anni della fotografia Valéry aveva già dato vita a una sorta di paragone tra le arti, confrontando letteratura e fotografia in rapporto alla descrizione e interrogandosi sulla forza conoscitiva attribuibile alle immagini fotografiche. La fotografia ha nell’ottica del pensatore francese introdotto «dans ces régions incertaines de la connaissance […] une novelle inquiétude, une sorte de réactif nouveau dont on n’a pas sans doute assez considéré les effets»[21] e dunque imposto un dubbio su tutto ciò che non è documentato o documentabile per mezzo dell’occhio della macchina fotografica. L’immagine fotografica infatti agisce sia «par défaut» sia «par excès»: «il nous montre ce que nous verrions si nous étions également sensibles à tout ce que nous imprime la lumière, et rien qu’à ce qu’elle nous imprime».[22]

Dunque se la fotografia fosse la semplice scrittura per mezzo della luce con cui il reale si rappresenta in una immagine, non resterebbe assolutamente spazio per una pratica che possa mettere al centro strategie differenti ed essere di conseguenza capace di mostrare la ricchezza e l’ambiguità dell’io.

4. Una visione strana

Ma torniamo al punto da cui siamo partiti – la quartina per la fotografia in cui, appare ora evidente, in nuce erano presenti molti dei temi fino a ora trattati – per tirare qualche conclusione.

Appare chiaro da quanto sinora sostenuto che l’immagine fotografica per essere efficace deve essere ambigua, satura di tutto il processo dialettico che pone l’io nelle sue molteplici sfaccettature e nelle sue possibili accidentali incarnazioni; essa deve testimoniare il lavoro di acquisizione dell’io e le forti spinte centripete che lo caratterizzano. Non stupisce quindi la dialettica tra riconoscimento e mancanza di riconoscimento, anzi essa è indice del buon funzionamento della mediazione dell’immagine fotografica come strumento conoscitivo.

Il soggetto si guarda nella fotografia e vede dunque se stesso e l’altro da sé che completa la propria identità, anzi proprio grazie all’immagine può conoscere entrambi: dunque la conquista dell’identità passa dal riconoscersi e dal non riconoscersi, dalla presa di coscienza della pluralità e dinamicità dell’io, nel riconoscersi diverso, nel vedere il proprio volto così come appare agli altri, nel leggere nelle pieghe e nei segni del volto la storia, la vita vissuta e le sue tracce.

Dunque il volto diviene rappresentativo quando è volto vivo, segnato dalla vita e dalle sue storie, reso significativo dalle espressioni che assume e che lo attraversano: l’angoscia e l’energia che segnano il volto, e qui entra in ballo la fotografia, che l’immagine riesce a rendere in maniera pregnante selezionando e producendo realtà poiché essa non è mera riproduzione ma è frutto di una visione che efficacemente Gabriele Fedrigo, analizzando la percezione e il funzionamento della mente in Valéry, definisce strana.[23] Una stranezza della visione che lo stesso Valéry riconosce a se stesso:

J’ai parfois le don de vision étrange. Il m’est difficile d’expliquer. […]

Il consiste à percevoir tout à coup par l’imagination les choses comme appartenant à une multiplicité – et la chose je ne la perçois plus par les «catégories» mais comme état particulier d’un objet particulier, – ce fait étant la vraie chose –; puis cette vraie chose me montre la multiplicité de ses «rôles».

Au lieu que la compréhension par concepts ne montre que des objets linéaires – et d’ailleurs inexistants.

La connaissance par concepts est relative à la pensée au moyen de mots – en tant que ces mots peuvent se prêter à un calcul logique, c’est-à-dire à.[24]

Ancora una volta Valéry precorre con questa caratterizzazione della vision étrange successive conquiste del paradigma della cultura visuale: in luogo di una conoscenza veicolata dal rigore della logica formale del linguaggio, una conoscenza basata sull’intrinseca ambiguità dello sguardo e sulla sua capacità di cogliere dinamiche apparentemente contraddittorie, energie vive irriducibili al rigore della logica binaria della verità/falsità specifica del linguaggio. La logica delle immagini piuttosto si fonda sulla molteplicità del vissuto, sulla polidimensionalità del visuale e sulla variabilità irriducibile all’unità.

Un ritratto fotografico frutto di una visione strana non mira alla verosimiglianza o all’identificazione – entrambe in fin dei conti impossibili perché il soggetto è plurale – ma si pone l’obiettivo di rendere conto dello stesso processo di fondazione delle soggettività sino a ora descritte. Mira a dar conto dell’energia che attraversa il volto, che è linfa vitale di qualunque soggetto e scopo finale di ogni ritratto fotografico. Così Valéry per fare un ritratto di Monsieur Teste – l’uomo senza riflesso e che dunque non può trovare conferma del proprio volto in uno specchio – è costretto a far ricorso a quella dimensione dinamica che abbiamo visto essere la caratteristica peculiare della soggettività:

Il n’y a pas d’image certaine de M. Teste.

Tous les portraits diffèrent les uns des autres.

L’homme sans reflet:

Ce fantôme qui est notre moi – ce qu’il se sent être – et qui est vêtu de notre poids.

Songe-t-on le sens de ce mot: Mon poids!

Quel possessif!…

Comment distinguer ce poids de l’énergie qui fait ce qu’elle est – lourd, léger, etc.[25]

Ancora una volta, come per la quartina per la foto, anche per Monsieur Teste, nell’impossibilità di produrre un ritratto ‘canonico’, Valéry ricorre all’energia, alla forza, alla tensione dinamica che si accompagna all’emergere della soggettività.

Ne La camera chiara Roland Barthes afferma che «essa [la fotografia] mi permette di accedere a un infra-sapere; mi fornisce una collezione di oggetti parziali e può solleticare in me un certo qual feticismo: infatti, vi è un ‘io’ che ama il sapere, che prova nei suoi confronti come un gusto amoroso. Nello stesso modo, io amo certi aspetti biografici che, nella vita di uno scrittore, mi affascinano al pari di certe fotografie; ho chiamato questi aspetti ‘biografemi’; la Fotografia ha con la Storia lo stesso rapporto che il biografema ha con la biografia».[26]

A partire da questi ‘oggetti parziali’ che la fotografia mostra, nella loro collazione, nel formare con essi una sorta di Atlante di Mnemosyne è possibile scorgere l’ineliminabile contraddittorietà del volto rappresentato e dunque accedere al volto stesso e all’identità del soggetto per mezzo di questi indizi, vivi e vitali, capaci di rendere la stessa vitalità del volto.

Dunque in conclusione soltanto per mezzo di uno sguardo che non riconosce semplicemente ciò che gli è noto ma è invece capace di costruire il visuale – e dunque un volto – è possibile per mezzo dell’immagine fotografica ricostruire la biografia, la storia viva del soggetto rappresentato attraverso l’energia che percorre il suo volto fotografato.

Il soggetto dunque è determinato da ciò che vede e dal modo in cui vede, dal particolare punto di vista da cui si pone in maniera sempre necessariamente incompleta e parziale, attraverso dei processi che non possono, né devono mai, avere termine: l’immagine fotografica del volto pone il soggetto innanzi a se stesso nella dialettica di riconoscersi e non riconoscersi; questa è una delle possibili, momentanee maschere che l’io necessariamente assume per oggettivarsi ma senza tuttavia mai esaurire questo processo né giungere a una sua piena determinazione.

Conoscere o conoscersi sono dunque atti di visione, atti prospettici, guardare da una determinata prospettiva; da qui sorge la dialettica tra riconoscersi e non riconoscersi: il ritratto fotografico che riesce a rendere la dinamica e l’energia che genera questa dialettica non è mera attività mimetica ma attività produttrice di identità.

1 P. Valéry, Cahiers, édition d’extraits établie, présentée et annotée par Judith Robinson-Valéry, Paris, Gallimard, 1973-74, vol. I, pp. 100-101.

2 Sul punto mi permetto di rinviare al mio Implexe, fare e vedere. L’estetica nei Cahiers di Paul Valéry, Palermo, Aesthetica Preprint. Supplementa, 2006.

3 P. Valéry, Monsieur Teste, in Id., Œuvres, édition établie et annotée par Jean Hytier, Paris, Gallimard, 1957-60, vol. II, p. 40.

4 P. Valéry, Mauvaises pensées et autres, in Id., Œuvres, vol. II, p. 864.

5 P. Valéry, Cahiers, vol. I, p. 1142.

6 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le moi. Des Cahiers à l’œuvre, Paris, Klincksieck, 1979, p. 3.

7 P. Valéry, Cahiers, fac-similé intégral, Paris, C.N.R.S., 1957-61, vol. I, p. 219.

8 P. Valéry, Cahiers, vol. I, p. 365.

9 Ivi, pp. 618-19.

10 Riprendo questa definizione da N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le moi, p. 129; sul punto cfr. inoltre V. Magrelli, Vedersi vedersi. Modelli e circuiti visivi nell’opera di Paul Valéry, Torino, Einaudi, 2002, pp. 67-68. Rimando a questo saggio anche per le importanti riflessioni sullo specchio che esulano la presente analisi.

11 Ivi, p. 134. Il passo di Valéry è in Cahiers, fac-similé intégral, p. 124.

12 Un ulteriore necessario approfondimento che tuttavia esula gli immediati obiettivi della presente trattazione andrebbe dedicato alla nozione di implexe con la quale Valéry indica la dimensione del virtuale e delle potenzialità che caratterizzano l’uomo; nell’impossibilità di affrontare qui il tema mi permetto nuovamente di rimandare al mio Implexe, fare e vedere.

13 P. Valéry, Cahiers, vol. II, p. 326.

14 Ivi, p. 331.

15 Ivi, p. 283.

16 «Ouvrez un passeport, et la question est aussitôt tranchée: le signalement que l’on griffonne ne supporte pas de comparaison avec l’épreuve que l’on fixe à côté de lui» (P. Valéry, Centenaire de la photographie, in Id., Vues, La Paris, Table Ronde, 1948, p. 366.

17 H. Belting, Facce. Una storia del volto, trad. it. di C. Baldacci e P. Conte, Roma, Carocci, 2014, p. 199.

18 Ivi, pp. 10-11.

19 Ivi, p. 12.

20 P. Valéry, Cahiers, vol.II, p. 956.

21 P. Valéry, Centenaire de la photographie, p. 370.

22 Ivi, p. 372.

23 Cfr. G. Fedrigo, Valéry et le cerveau dans les Cahiers, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 155 sgg.

24 P. Valéry, Cahiers, vol. I, pp. 90-91 (passo incompiuto).

25 P. Valéry, Monsieur Teste, pp. 63-64.

26 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 1980, p. 30.