1. La fotografia come pratica identitaria

Nel 2004 Robert Swope e Michael Hurst recuperano in un flea market di New York 340 fotografie realizzate tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Sono foto di donne trans, persone non binarie e cross-dresser, che posano sorridenti davanti a un obiettivo, in abiti femminili. La maggior parte è stata realizzata allo Chevalier d’Eon (1955-1963) e a Casa Susanna (1964-1969), due resort diretti da Susanna Valenti nella periferia dell’Upstate New York. Nello spazio messo a disposizione da Valenti si potevano sperimentare in sicurezza forme di identità non concesse altrove. Se al di fuori del resort i soggetti conducevano vite ordinarie e male-presenting, allo Chevalier d’Eon prima, e a Casa Susanna poi, potevano indossare parrucche e truccarsi, senza imbarazzo né timore. Qui si riuniva la comunità statunitense di cross-dresser, libera di impersonare alter ego femminili, senza cadere vittima dei dispositivi di controllo e regolamentazione del genere che caratterizzavano la società americana (De Leo 2021).

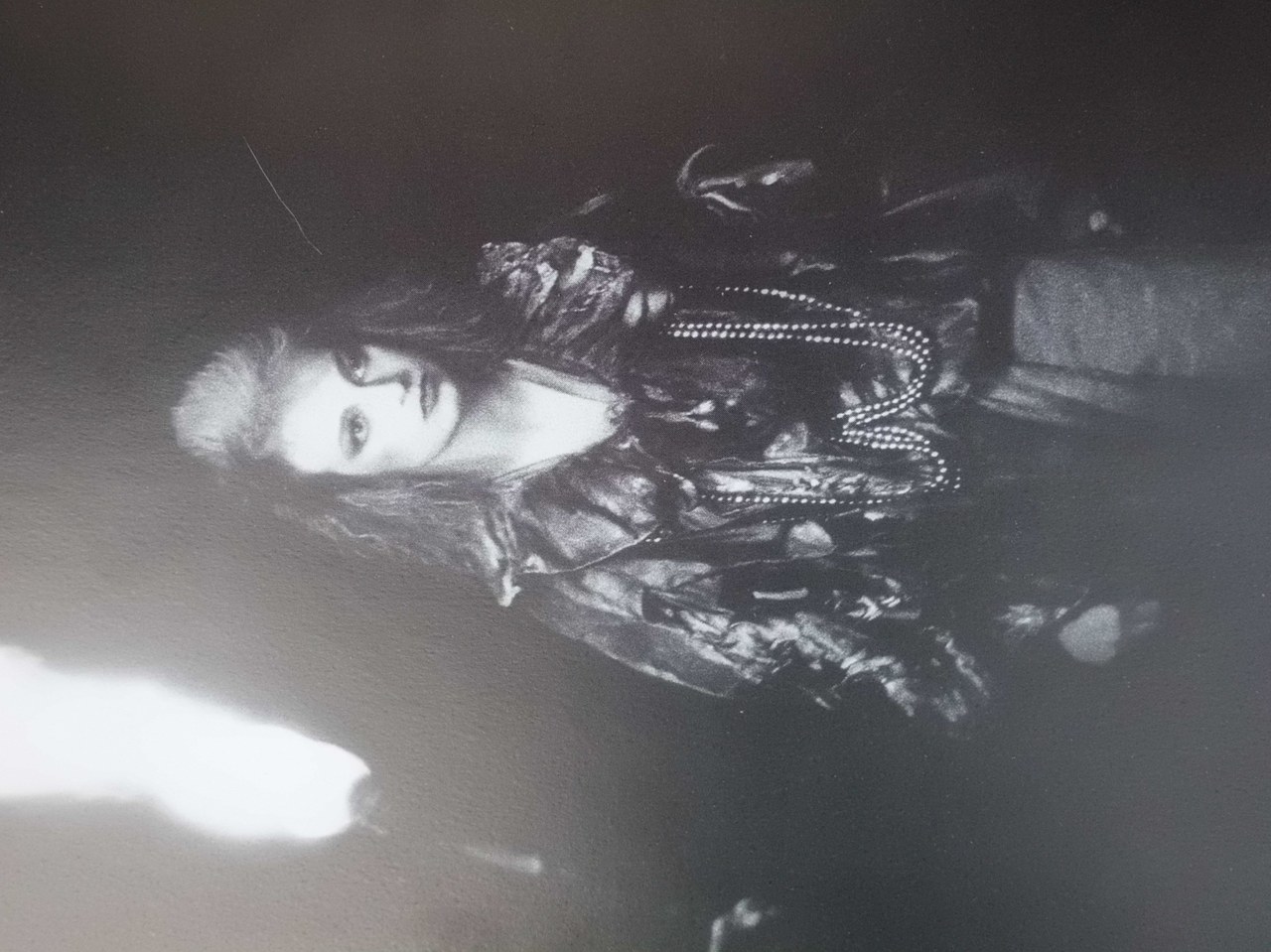

In questo contesto, la fotografia svolge un ruolo cruciale. Non si tratta della semplice documentazione di momenti all’interno della casa, ma di un attestato di esistenza per le identità femminili, che potevano essere esibite solo in quello spazio. Il medium fotografico appare lo strumento perfetto per la negoziazione identitaria (Hackett 2018), offrendo consistenza alle esperienze limitate ai fine settimana nel resort. I soggetti fotografati posavano esplorando con consapevolezza gli stereotipi femminili, adottando precise strategie estetiche per alimentare la narrazione della loro quotidianità. È la stessa Susanna a confermare la centralità della fotografia come garanzia di naturale femminilità, al pari – se non di più – di trucco e abiti (Valenti 1962). Valenti attribuiva il merito di un simile risultato a Edith Eden, ospite frequente dello Chevalier d’Eon, e fotografa amatoriale. All’interno della raccolta in analisi, nove stampe ai sali d’argento sono opera di Eden, denotando anche una certa ricerca stilistica, seppure dilettantesca. L’unica altra autrice identificata degli scatti è Andrea Susan. Come riporta il «New York Times», Susan disponeva di una camera oscura all’interno del resort, per evitare di far circolare i negativi all’esterno (Green 2006). Le restanti foto (280) non sono riconducibili a un’unica mano: le ospiti si passavano l’apparecchio, giocando davanti e dietro l’obiettivo. Eppure, come già Swope segnalava, senza conoscere molto delle foto rinvenute, uno spirito comune le informa: «Il senso della comunità, la tenerezza, la giocosità e molto spesso uno sguardo franco rivolto alla camera, come a dire: sì, questa sono io. Sono come te» (Swope 2005, p. 1) [fig. 1].