Uno speciale del 1978, curato da Ruggero Miti per la Rai, è probabilmente la prima presentazione al grande pubblico di Gianna Nannini. Le inquadrature iniziali sono iterati, lunghi dettagli: mani sulla tastiera del pianoforte, un ciuffo che cade a coprire il volto, una testa di Beethoven. Scelta singolare, quasi si voglia nascondere il soggetto, ma non per svelarlo con un coup de théâtre, piuttosto per circospezione, indecisione nel maneggiarlo visivamente [fig. 1]. Soggetto strano, evidentemente: potrebbe suonare forse perturbante, specie se accostato alle tipologie di cantanti e donne di spettacolo che hanno popolato il set audiovisivo italiano, che pure ne ha viste di ʻragazzacceʼ (pensiamo ai programmi televisivi e ai musicarelli con Caterina Caselli, Rita Pavone). Ma Nannini, che debutta come cantautrice femminista, non è ascrivibile alla categoria giocosa del comme un garçon. È una novità di cui si avverte l’irregolarità, fatta di assenza di compiacimento, spigolosità epidermica, ruvidezza vocale (riflessa in quella testuale); anomalia che proseguirà lungo i capitoli della narrazione visiva della cantautrice, segnati da una produzione originale, che dopo il crescendo degli anni Ottanta si è assestata in una posizione di eccellenza. La storia audiovisiva di Nannini si offre per esplorare un femminile già fisicamente eccentrico, di difficile trattamento visivo, che si è imposto senza abdicare all’anomalia, ma addirittura amplificandola con i mezzi della comunicazione più popolare. La lettura delle origini della sua immagine diventa in questo modo il tramite per cogliere meccanismi di affermazione di sensibilità nuove, difficilmente chiosabili, che il dispositivo promozionale ha immesso in un discorso più ampio. L’utilizzo, per definire la ʻsuperficieʼ Nannini, di termini quali stranezza, eccentricità, diversità, suggerisce, pur con la cautela del caso, il termine queer.

Definizione sdrucciolevole, il cui senso (citando Sontag a proposito di Camp) è ‘inintrappolabile’. La difficoltà, forse l’impossibilità, fa però gioco, indicando la categoria della non categoria, l’appartenere alla non appartenenza. A quasi trent’anni dall’entrata del termine nella discussione scientifica, e di qui in un uso persino generalizzato, queer ribadisce l’essere luogo di convergenza di diversità varie. Ci riferiamo a tutto quanto incarna l’ibrido, il misto, il deviante, entità che tesse legami evocando nuovi modi d’interazione. Queer come spazio di navigazione in un arcipelago di differenze multiple, contraddizioni, cortocircuiti di forme e superfici, nuovi percorsi tra sesso, genere e desiderio; tattica esistenziale di scarto rispetto alle categorie binarie – anzitutto tra maschile e femminile, tra omosessuale ed eterosessuale, normalità e diversità in senso più esteso – che moltiplica il discorso delle differenze. Confondendo le distinzioni dualistiche, queer è il rifiuto del riconoscersi nell’eterosessualità e allo stesso tempo nell’omosessualità, anzitutto dal punto di vista socio-culturale; oltre gli orientamenti, le preferenze, puntando, piuttosto che a un’identità, a un’identificazione per immaginare, a partire dal corpo (in quanto «sintomo del genere» per citare De Lauretis), infinite possibilità, impensabili, autenticamente sovversive. In fin dei conti queer è strategia di libertà.

Quando inizia la storia di Nannini il queer, almeno in Italia, almeno come parola, non esiste. Esiste certo l’ambiguità teatralizzata, esclusivamente maschile (che tra l’altro denuncia, collegandosi a De Lauretis, la storica disparità tra donne lesbiche e uomini gay), esposta nella dimensione dello spettacolo (che riduce complessità disinnescando inquietudini), e un movimento politico che proprio tra anni Settanta e Ottanta si sta organizzando. Il caso Nannini (che pur nei testi si situa presto, anche esplicitamente, in territorio non eteronormativo) è altrove, dal momento che non fa propriamente spettacolo e usa la corporeità senza sovrastrutture che amplificano il problema, attuandone in realtà la riduzione. Non imponendo fisicamente la diversità, ma allo stesso tempo non nascondendola né codificandola, è un’immagine che insinua dubbi, nega certezze. Propone un’anomalia che escludendosi dalla categoria si offre per un’identificazione eventuale. Volontà restituita anche dall’utilizzo della propria presenza come veicolo di espressione di sé e di una visione del mondo che diventa prodotto audiovisivo decisamente commerciale. Televisione, cinema, videoclip: il successo di Nannini presso il pubblico più vasto (la più parte estranea alla dimensione di possibili diversità) impone infine una superficie inedita di donna, intercettando evidentemente anche le trasformazioni in atto che, specie se osservate includendo la prospettiva extra-nazionale, risultano particolarmente interessanti. Pensiamo al cinema, a personagge di clamorosa forza impositiva quale, proprio nel 1979, è Ellen Ripley/Sigourney Weaver (in un film che in ognuno dei quattro capitoli è un manifesto queer).

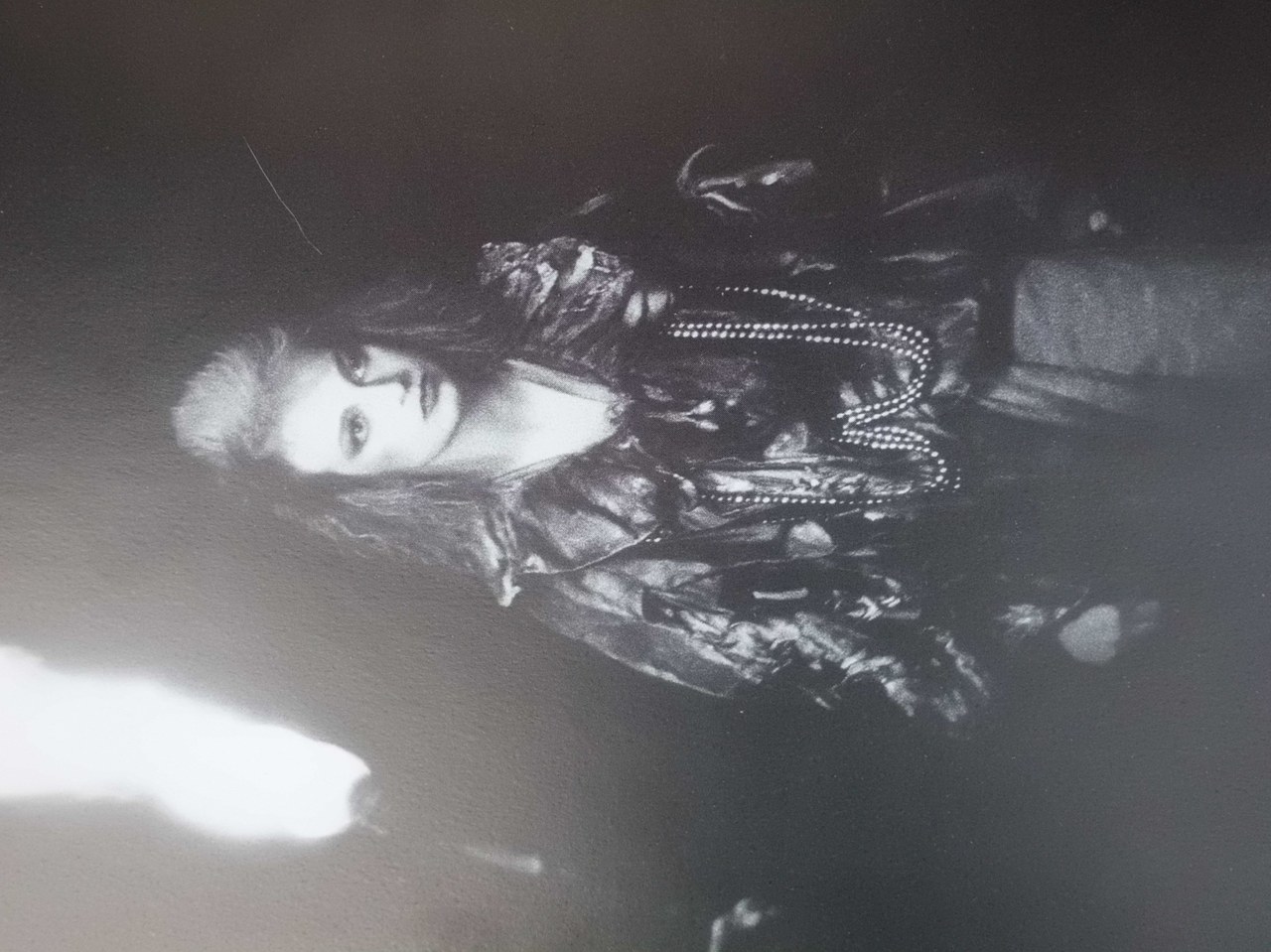

Certo all’inizio la nuova diversità rappresenta una complicazione, agendo in una dimensione che esige la relazione a livello massmediale, con la difficoltà di identificare le qualità visive del personaggio perché diventi prodotto di consumo. Della novità Nannini si accorge un certo cinema: Sconcerto Rock di Luciano Mannuzzi (1979) e Sogno di una notte d’estate di Gabriele Salvatores (1983) [fig. 2]. Qui interpreta Titania, regina degli elfi, e colpisce che sia chiamata a impersonare una creatura delle favole (non una donna ʻveraʼ) che si invaghisce non di un uomo ma di un mostro (l’uomo dalla testa d’asino: dettaglio acrobaticamente queer): si azzera l’eventualità di identificare la performer in un’ordinaria femminilità. L’esperimento riesce solo in parte: dalla performance della regina presa da passione amorosa ci si aspetterebbe qualcosa di erotico che invece è assente, almeno dal punto di vista della comunicazione corporale. L’immagine televisiva di Nannini in questi anni replica quanto visto nella pellicola, evidenziando l’obiettivo di farne il prototipo italiano di donna-rock, in linea con la scena musicale internazionale. Un’immagine vigorosa ma irrigidita in un cliché che sembra alludere a un certo uomo-rock in voga: jeans, pelle, capelli perfettamente disordinati, trucco evidente, sguardo duro. Per usare un’espressione irritante di allora: il rock al femminile. Il codice insomma è sempre maschile, e di esso si propone un doppio la cui pregnanza è inevitabilmente dimidiata.

Ma sono gli anni Ottanta: il videoclip, che travolge programmazione televisiva, schermi urbani e immaginario popolare, fa della presenza del cantante un elemento ancor più centrale rispetto a prima. E l’immagine di Nannini, che scrive l’album dell’affermazione (Puzzle), deve diventare strumento di supporto promozionale adeguato alla novità del personaggio e della sua musica, seduttivo, riconoscibile in quella non-codificazione che evidentemente per l’artista non è negoziabile. È il corpo che conta (per usare l’espressione di Butler), al punto da divenire teatro sessuale il cui utilizzo creativo porta a risolvere il problema esponendolo, raccontandolo visivamente in Fotoromanza, diretto da Michelangelo Antonioni nel 1984 [fig. 3]. Il settantenne regista, alle prese con il nuovo mezzo, compie un’operazione autoriale, sovvertendo le regole della narrazione musicale in uso (il video è la proposizione sfacciatamente didascalica del testo della canzone, con inquadrature fisse, montaggio lento che segue l’andamento ritmico). Soprattutto, il videoclip risulta luogo di identificazione del fenomeno Nannini, enunciazione della sua anomalia che, esposta all’estremo, ne definisce l’unicum. L’immagine ora è quella di un essere privo di connotazioni definite (non è femminile, ma neanche maschile, quasi rivendicando uno status di ʻnon donnaʼ e ʻnon uomoʼ, per collegarsi a quanto ricorda Cavarero a proposito del pensiero che rifiuta l’identificazione al femminile dell’esperienza lesbica). Pare semmai un ragazzo, marinaretto sgangherato, monello di strada. Come il testo del brano non identifica il genere del partner, così la protagonista non è posta in relazione diretta con alcuno: l’uomo che compare non è con evidenza il fuoco amoroso cui si rivolge, e la sezione in cui lei è eccezionalmente in abito lungo sembra amplificare pateticamente l’impossibilità di chiarimento, ribadita dall’inquadratura che la vede a busto nudo abbracciata a lui (il senso è piuttosto di un ragazzo stretto a un uomo). La sospensione d’identità (che prosegue con Ballami, regia di Enrica Fico) risulta fondamentale per riconoscere a Nannini lo statuto di incertezza: non è tradizionalmente femminile ma neanche donna con caratteri maschili; è ʻstranaʼ, ʻeccentricaʼ, ʻoltreʼ (tornando all’etimologia del termine queer che sottolinea Monceri). La non iscrizione non contraddice la forza espressiva corporale: la libertà della non appartenenza è esaltata dalla superficie, il corpo è segno visibile di strategia esistenziale. L’atipia dell’immagine è allo stesso tempo di forte valenza iconografica: attorno prende vita un mondo visivo costantemente obliquo e insieme trasparente (ironicamente kitsch: Bello e impossibile, 1986). Pensiamo a I maschi (1987), in cui lei (versione glamour del monello) si relaziona con un giovane dalle delicatezze femminee. Il risultato è una piccola operazione pop di ʻintermittenze di genereʼ, un cortocircuito che restituisce scarti multipli dalla norma: le deviazioni raggiungono il pubblico più vasto partecipando al cambiamento dello sguardo collettivo, proponendo prospettive solitamente escluse da un dispositivo commerciale e immettendosi in un certo senso in modo ʻpoliticoʼ nel sistema. Quasi il sottrarsi all’attivismo, muovendo invece a livello individuale, strategizzi il dubbio e, agendo in zone intellettualmente marginali, possa diventare forma pervasiva di trasformazione di sensibilità.

Di qui Nannini prosegue il discorso ʻepidermicoʼ di confusioni: eccola in giubbotto acustico elettronizzato definirsi ʻmalafemminaʼ; più tardi, spudoratamente queer, sulla copertina dell’album Io e te, in jeans e giubbotto di pelle nera mostra il ventre al settimo mese di gravidanza. Immagini della continua esplorazione degli orizzonti di una corporalità estrema, di cui espone i risultati ad uso popolare, «immagine vivente – scrive Braidotti – del cyber femminismo attivo, attivato da desideri, memorie e risonanze che, lungi dal rinchiuderla in un passato nostalgico, la proiettano come una meteora verso l’avvenire».

Bibliografia

J. Butler, Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”, Milano, Feltrinelli, 1996.

Id., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Roma-Bari, Laterza, 2013.

A. Cavarero, F. Restaino, Le filosofie femministe, Milano, Mondadori, 2002.

T. De Lauretis, Soggetti eccentrici, Milano, Feltrinelli, 1999.

T. De Santis, Nannini, Padova, Franco Muzzio Editore, 1991.

F. Di Stefano, Il corpo senza qualità. Arcipelago queer, Napoli, Cronopio, 2010.

D. J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 1995.

F. Monceri, Oltre l’identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender, Pisa, ETS, 2010.

G. Sibilla, Musica da vedere. Il videoclip nella televisione italiana, Roma, Rai Vopt, 1999.