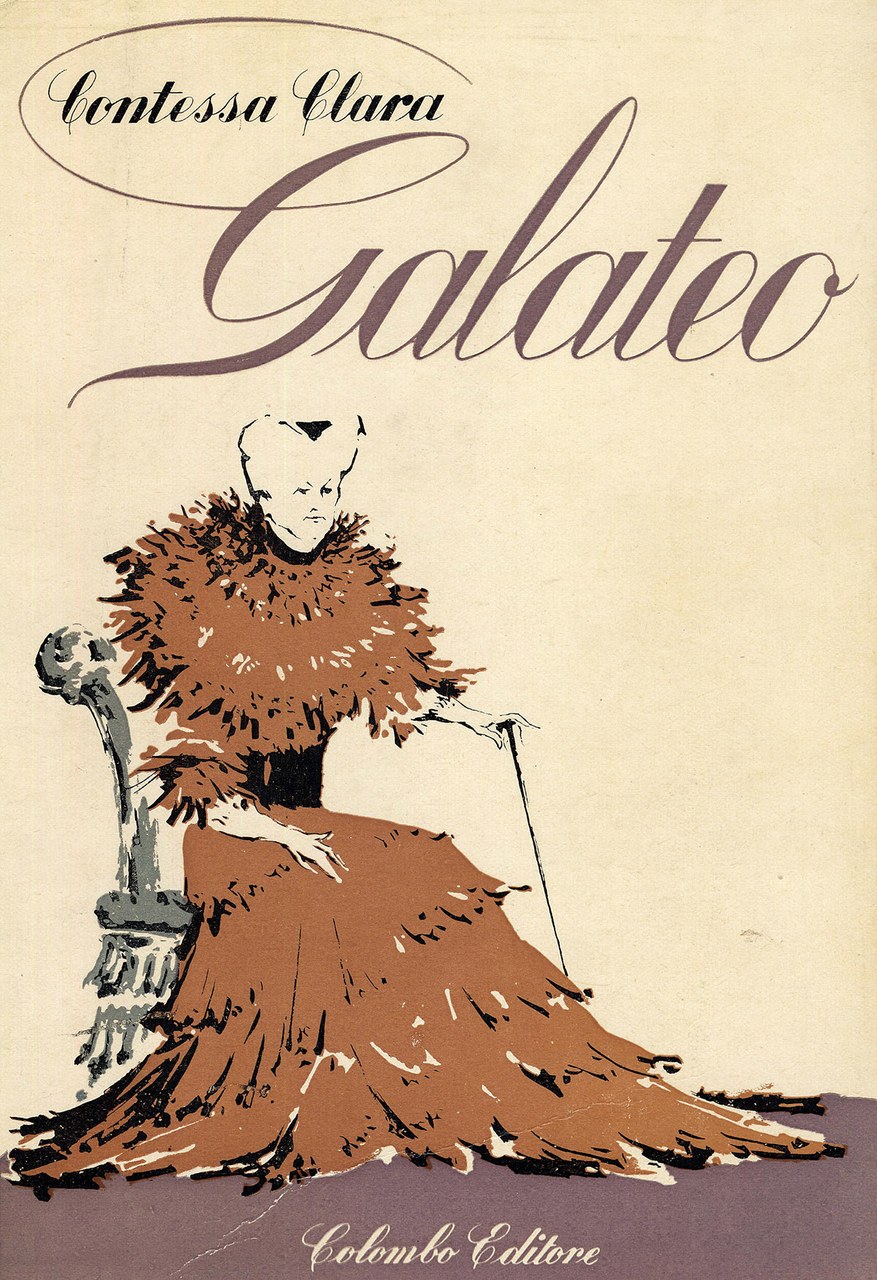

«Il primo dovere di chi ha molto denaro è semplicemente spenderlo. Con grazia, se può» (Brin 1986, p. 159). Non sappiamo se avesse letto e apprezzato Bataille, ma certamente questa è la nozione di Ê»dépense’ secondo Clara Ràdjanny von Skèwitch, pseudonimo che nasconde la firma di Irene Brin, che a sua volta cela Maria Vittoria Rossi, giornalista e mercante d’arte, inviata italiana di moda della rivista Ê»Harper’s Bazaarʼ e fondatrice, assieme al marito Gaspare del Corso, della galleria L’Obelisco [fig. 1], che per prima portò in Europa un giovanissimo Rauschenberg. La definizione si può leggere sotto la voce ‘ricchi’ nel Dizionario del successo dell’insuccesso e dei luoghi comuni, ma occorre avere la fortuna di possederne una copia o essere riusciti a scorgerlo tra gli scaffali di una biblioteca, luogo dove certamente avremmo potuto trovare la contessa aggirarsi con cadenze misurate e silenziose. Il testo, che l’editore palermitano Sellerio pubblica postumo sotto il nome di Irene Brin nel 1986, è infatti per il momento fuori stampa. L’operazione di Sellerio ha il merito di restituirci la caustica penna della giornalista romana, ma certamente non brilla di rigore filologico: basti sapere che il volume riunisce due testi, entrambi a firma Contessa Clara, usciti rispettivamente nel 1953 e nel 1954 per i tipi dell’editore Colombo con il titolo Il galateo e I segreti del successo [fig. 2]. Fenomeno editoriale repentino e travolgente, la Contessa Clara si era già guadagnata all’epoca gli onori della satira: prima attraverso l’invenzione del personaggio radiofonico del Conte Claro da parte di un giovane Alberto Sordi; poco dopo, e per lungo tempo, nelle straordinarie e multiformi interpretazioni di Franca Valeri, che ne declinò i caratteri principali in numerosi personaggi, a partire dalla Signorina Snob [fig. 3]. Era lei, inoltre, il modello della parodia orchestrata da Steno nel film Piccola posta (1955), dove è sempre Franca Valeri a interpretare la baronessa Eva Bolavsky («polacca da parte di madre»), personaggio che risponde, da un appartamento alla periferia di Roma che condivide con Ê»mammàʼ, a lettrici affamate di consigli per affrontare al meglio le complessità della nuova società del benessere. La sua è la rubrica di punta di un rotocalco che affida alle sue lettere così désengagées la scalata di vendite. Siamo nella burrasca del miracolo economico, in un’Italia che s’immerge per la prima volta nella modernità della società di massa, e affronta l’urgenza della creazione di una classe media praticamente inesistente. E così, se Alberto Manzi insegnerà ai primi telespettatori a leggere, scrivere e far di conto nella trasmissione culto Non è mai troppo tardi, dieci anni prima Luigi Barzini jr., direttore del noto rotocalco La Settimana Incom Illustrata, aveva affidato a una vecchia nobildonna di origine russa, dal nome che omaggiava l’ottocentesca Contessa Lara di Evelina Cattermole, il compito di insegnare a lettori e lettrici l’importanza delle buone maniere. La rubrica, dal nome Ê»I consigliʼ, prende avvio nel numero del 24 dicembre 1949 a pagina 32, dove resterà appuntamento fisso a lungo, cogliendo gli spunti dati dalle decine di lettere che arrivavano in redazione e che fino a quel momento erano rimaste senza risposta. Avvolta nel mistero di una vita che si svelerà a tratti nelle risposte fornite ai lettori e alle lettrici, la contessa si presenta come donna curiosa, dotata del più grande tra i pregi dei dispensatori di consigli, nonché caratteristica femminile per eccellenza: l’ascolto. «Bambina, ero capace di fingere il sonno per ascoltare; ragazza, di fingermi innamorata per ascoltare; donna, di fingere la indifferenza, per ascoltare», scrive nel breve paragrafo che introduce la nuova rubrica. «Se li volete, darò dei consigli: si sono sempre rivelati eccellenti, nel corso della mia vita già così lunga, poiché sono lucida senza cinismo e logica senza noia». La penna di Maria Vittoria Rossi, già Irene Brin dalle sue prime collaborazioni con l’Omnibus di Leo Longanesi prima della guerra, riuscì dunque in poco tempo a disegnare, con la leggerezza di un linguaggio divertito che intrecciava osservazione antropologica e citazione letteraria, cultura popolare e tendenze aristocratiche, i contorni del perfetto e della perfetta borghese.