1. L’«ormai mio amato studio di Clusone»

Siamo qui a Laveno da giorni, ed io ho incominciato il lavoro. Tutte le volte che inizio un ritratto trovo tante difficoltà (di ordine spirituale) che non so quale forza misteriosa mi faccia resistere; però ho fiducia perché mi sento in forma… e così spero anche di cavarmela presto per poter ritornare a l’ormai mio amato studio di Clusone.[1]

Durante l’estate del 1944 lo scultore bergamasco Giacomo Manzù si trovava a Laveno, ospite dell’industriale De Angeli-Frua, che lo aveva incaricato di eseguire una maschera funebre e un ritratto della moglie. Durante questo soggiorno Manzù lavorò molto, riprese il tema delle Erbe[2] a cui si era dedicato qualche anno prima,[3] e scrisse diverse lettere agli amici, come quella citata, indirizzata alla signora Anna Musso. Sono poche, semplici parole, ma rivelano alcuni aspetti importanti dell’esperienza dell’artista a quest’epoca. Da un lato il bisogno quasi fisiologico di applicarsi alla materia scultorea, secondo un istinto che si pacifica solo quando tocca «la grazia che gli viene dal lavoro quotidiano»,[4] secondo un’attitudine che sarebbe andata accentuandosi sempre più nel carattere di Manzù, che nel dopoguerra, quando avrà raggiunto una celebrità internazionale, farà di questa artigianalità dell’ispirazione una specie di ‘marchio di fabbrica’.[5] Dall’altro, la necessità del lavoro raccolto nella solitudine del proprio studio, dove le opere prendono forma, vengono fatte e disfatte. Uno studio che negli anni della seconda guerra mondiale, dal 1942 al 1945, Manzù installò a Clusone, cittadina della Val Seriana dove decise di sfollare insieme alla moglie Tina Oreni e al figlio Pio, in una sorta di autoesilio.

Lo studio di Clusone gli era stato procurato nientemeno che dal Direttore generale delle Arti del Ministero dell’educazione nazionale, Marino Lazzari, che aveva scritto di persona al podestà Silvestro Messa («Poiché egli desidera sistemarsi in codesto Comune per svolgervi il suo lavoro, e poiché si tratta di artista di altissime qualità e di chiarissima fama, Vi sarò grato se vorrete in ogni modo facilitare a lui e alla sua famiglia la migliore sistemazione»).[6] Manzù era arrivato nel capoluogo seriano nell’inverno del 1942 e aveva trovato ospitalità presso la villa del professor Carrara. Aveva scelto Clusone su suggerimento dell’amico Attilio Nani, scultore a sua volta, la cui bottega di via Torretta 10, a Bergamo, il giovane Manzù aveva frequentato a lungo. E come lui l’avevano frequentata anche altri artisti e intellettuali bergamaschi,[7] come Achille Funi, Alberto Vitali, Trento Longaretti, Bartolomeo Calzaferri, che adesso si ritrovavano quasi per caso tutti radunati a Clusone in una sorta di piccolo convivio di esiliati (di cui facevano parte anche Umberto Vittorini, Ezio Pastorio, Pietro Fassi e Arturo Tosi). Con loro Manzù ritrovava il senso di una comunità artistica interessata a discutere e confrontarsi, come l’aveva sperimentata a Milano nel corso degli anni Trenta. La scelta di Clusone, d’altra parte, era stata fatta anche per ragioni pratiche: la presenza di una stazione ferroviaria – che rimase in funzione durante tutto il tempo di guerra[8] – permetteva allo scultore di raggiungere agevolmente Milano e Bergamo, ma anche Torino e Roma, dove continuò a recarsi lungo quei tre anni per ragioni d’insegnamento e di attività espositiva.

2. Manzù, maestro «senza riserva».

Quando arrivò a Clusone nel febbraio del 1942 Giacomo Manzù era un giovane scultore di trentaquattro anni pienamente affermato nella scena artistica nazionale, ed era già considerato a tutti gli effetti un ‘maestro’, perché la sua scultura aveva cominciato a influenzare quella dei suoi contemporanei,[9] ma anche, in senso letterale, perché aveva iniziato a praticare l’attività didattica. Nel giugno del 1941 la nomina per «meriti artistici eccezionali»,[10] «senza concorso e con esenzione dal periodo di prova»,[11] alla cattedra di scultura dell’Accademia di Brera (con immediato trasferimento all’Accademia Albertina di Torino, in uno scambio di cattedre con Marino Marini)[12] aveva costituito l’ultimo, significativo episodio di un percorso di ascesa che lo aveva portato a distinguersi quale una della personalità più importanti e stimate nel panorama dell’arte italiana.

Milano era stato il suo primo palcoscenico. Vi era arrivato nel 1928 e vi restò per un quindicennio, prima di prendere la strada della valle. Era, quella, la Milano del novecentismo e dell’antinovecentismo, dell’apertura all’arte astratta con la Galleria del Milione di Ghiringhelli, la Milano dello spiritualismo di Edoardo Persico e quella delle raffinate edizioni di Scheiwiller, la Milano dell’architettura razionale del bar Craja – con la sua bohème di critici, artisti e letterati – e quella dell’impegno politico di «Corrente». Una Milano molto propensa a offrire spunti per un’aneddotica fervida e duratura, che nel caso di Manzù si è spesso sostituita a un’approfondita ricostruzione biografica: il viaggio a Parigi e il rimpatrio forzato per manifesta indigenza, la mansarda condivisa con Aligi Sassu e lo studio in corso XXII Marzo abbandonato di notte per non pagare la pigione,[13] la fede regalata a Tina Oreni fatta con i rimasugli dell’oro usato per la porticina di un tabernacolo per l’Università Cattolica,[14] le gallette che Guttuso gli lanciava dalla finestra della caserma per sfamarlo.[15] In quella Milano, nonostante tutto, Manzù restava ai margini, frequentando tutti – e soprattutto Sassu, Birolli, Quasimodo, Vittorini, Guttuso –, ma non facendo mai integralmente parte di alcun gruppo; anche a costo di attirare su di sé accuse di ambiguità: come quelle dell’amico Birolli, che sarebbe arrivato a definirlo «umanista delle convenienze».[16] La sua formazione di (quasi) autodidatta, d’altra parte, l’aveva reso insofferente rispetto alle sovrastrutture interpretative e ai posizionamenti ideologici che all’epoca condizionavano inevitabilmente la discussione sui fatti artistici. Ad ogni modo, forte di un «inconsapevole, istintivo primitivismo», arginato da un evidente «bisogno di chiarezza formale» che sovrastava l’impeto del sentimento, l’opera di Manzù s’impose molto rapidamente all’attenzione della critica, tanto che Carlo Ludovico Ragghianti già nel 1940 poteva definire Manzù «uno scultore celebre, accettato senza riserva».[17]

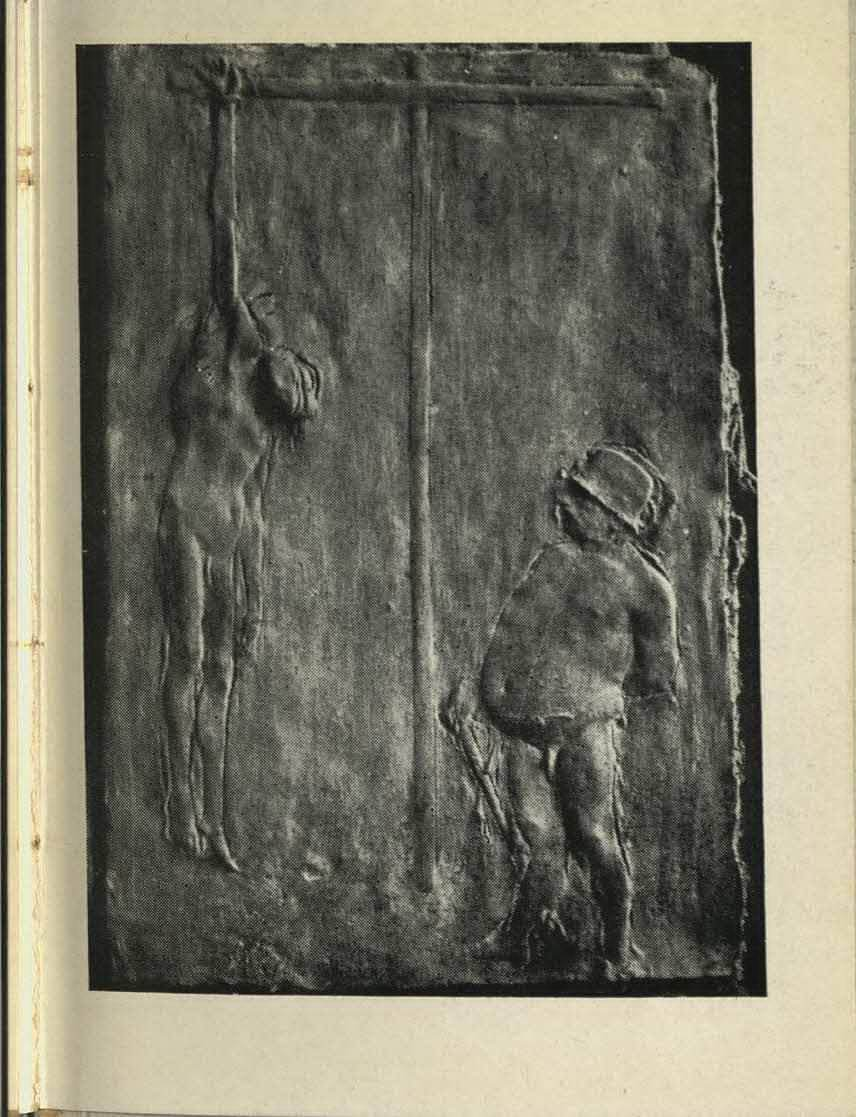

E questo nonostante la feroce polemica scoppiata nel gennaio 1941 a seguito dell’esposizione alla Galleria Barbaroux di quattro bassorilievi intitolati Cristo nella nostra umanità, che rappresentavano le scene della crocifissione e della deposizione di Cristo, avesse mobilitato contro lo scultore buona parte della critica ‘ufficiale’. In quella serie Manzù aveva scelto di riunire l’immagine dei carnefici di Cristo nelle fattezze di un «soldato nudo, ventruto, ritto su gracili gambette, di piccolo sesso, munito di sciabola generalizia al fianco e di elmetto tedesco in testa», mentre la Vergine era stata sostituita da una «prostituta, disfatta nel corpo abbondante»,[18] rendendo così evidente la natura polemica e soprattutto politica dell’opera. L’esposizione aveva suscitato scandalo, forse anche perché aveva avuto l’appoggio di un critico ‘istituzionale’ come Cesare Brandi, che su «Le Arti», rivista propriamente ministeriale, aveva fatto pubblicare anche la riproduzione di una di quelle opere, accompagnandola con un commento tutto concentrato sugli elementi plastici della scultura,[19] mirato cioè a disinnescare i prevedibili tentativi di esegesi ideologica. La stampa di regime (Telesio Interlandi, Giovanni Preziosi) e quella cattolica (Celso Costantini) si erano lanciate in una campagna denigratoria contro lo scultore, che arrivò addirittura a rischiare la scomunica.[20] Era servita tutta la diplomazia di Monsignor Giuseppe De Luca – di cui si dirà – per permettere a Manzù di ottenere un colloquio con papa Pio XII e giustificare le proprie scelte artistiche.

3. Le scritture del dispatrio: un epistolario versatile

Proprio Brandi fu uno degli interlocutori privilegiati per Manzù negli anni di Clusone. Il rapporto tra i due era recente, ma caloroso fin da subito. Nelle lettere[21] i reciproci apprezzamenti si alternano agli aggiornamenti sul lavoro creativo e su piccole commissioni che il critico riesce a procurare allo scultore. Poi, a un certo punto, gli scambi si concentreranno su un progetto che avrebbe dovuto accreditare la produzione di Manzù nell’alveo delle istituzioni ecclesiastiche: il progetto della Grande pietà, per il quale la mediazione di Brandi sarebbe stata fondamentale.

Prima di arrivare a questo punto, però, è necessario osservare come le lettere di questi anni rappresentino per Manzù vere ‘scritture del dispatrio’, espressioni di un bisogno di mantenere i contatti con il mondo dell’arte – insolito per un personaggio come lui, che per decenni avrebbe costruito la sua fama sull’immagine dell’artista isolato, laconico, burbero –. Dell’archivio epistolario di Manzù ancora oggi si sa molto poco, anche a causa della mancanza di un «ordinamento sistematico dell’archivio cartaceo»[22] avviato, in forma embrionale, solo intorno al 2000 e – a quanto si sa – tutt’ora in corso. Non giustifica una simile situazione il fatto che Manzù non sia mai stato un appassionato scrivente, forse anche per via di una non completa dimestichezza con l’italiano. D’altra parte proprio il periodo di Clusone rappresenta un frangente eccezionale nel suo percorso artistico; l’isolamento in qualche modo autoinflitto scatena nello scultore la necessità di mantenere attiva la sua presenza nella diasporica comunità intellettuale e artistica (milanese e non solo), spingendolo a ricorrere alle lettere più spesso di quanto non fosse abituato. L’epistolario di questi anni è ricco e variegato e, pur ricostruibile attualmente solo a partire dagli archivi dei destinatari, consente di dare corpo a una rete di relazioni eterogenee per origine e appartenenza che dicono molto del profilo umano e culturale dello scultore. Ci sono gli amici, come i coniugi Fubini, Anna Musso, il poeta Libero De Libero o Attilio Nani, i critici come Brandi, Ragghianti e Giulio Carlo Argan, i ‘colleghi’ come Luigi Bartolini, Toti Scialoja o un ancora apprendista Mario Negri, ma anche i poeti come Salvatore Quasimodo e gli editori come Ferdinando Ballo e Giovanni Scheiwiller.

L’epistolario di questi anni offre di Manzù un’immagine nuova: quella di un artista che, seppur autodidatta e interessato quasi esclusivamente a portare avanti una ricerca propria e autonoma rispetto alle mode del tempo, si dimostra sensibile alle istanze espressive delle altre arti (come la musica e la letteratura), ma soprattutto coinvolto in un processo collettivo che vede gli intellettuali italiani esprimere, ciascuno secondo i propri mezzi – chi facendo libri, chi disegnando o scolpendo, chi componendo versi –, il bisogno di fare arte «come motivo di presenza umana»;[23] un’arte che riportasse al centro la dimensione esistenziale dell’uomo per ricostruire da lì il sostrato culturale della civiltà italiana, devastata dal ventennio fascista e dagli anni della guerra.

E sono le lettere con gli editori a rivelare meglio questi caratteri. Sono diversi quelli che cercarono di coinvolgere Manzù nella realizzazione di disegni da inserire in pubblicazioni illustrate, secondo una tradizione libraria raffinata che, paradossalmente, negli anni di guerra vide una proliferazione eccezionale di proposte e anche di riuscite.

Con Ferdinando Ballo – già pianista e direttore d’orchestra, poi cronista musicale all’«Ambrosiano», collaboratore di «Domus» e «Casabella», infine fondatore insieme all’industriale Achille Rosa delle edizioni Rosa e Ballo – Manzù intrattiene tra gennaio e luglio del 1943 una breve ma fittissima corrispondenza – conservata nel fondo Rosa e Ballo presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori –[24] che ha per oggetto la realizzazione delle illustrazioni di un volume del compositore Goffredo Petrassi, probabilmente gli Inni sacri.[25] Il libro doveva rientrare in «una collana di musica sacra in belle edizioni illustrate» (Ballo a Manzù, 23 gennaio 1943) che avrebbe connotato fortemente l’identità dell’editore[26] che in quei mesi avviava la sua attività. È evidente che l’unione di uno dei compositori più abili e raffinati del panorama italiano e di un artista di fama consolidata[27] doveva sembrare a Ballo la soluzione migliore per garantire alla collezione una riconoscibilità molto forte. E nei piani dell’editore Manzù sarebbe dovuto essere coinvolto anche nella realizzazione di altri volumi.

Tuttavia, nonostante l’immediata disponibilità dichiarata da Manzù, la corrispondenza mette in luce fin da subito gli ostacoli che avrebbero portato al naufragio dell’iniziativa. Innanzitutto lo scultore tarda a rispondere alle lettere dell’editore, attende a fissare appuntamenti, non dà aggiornamenti sul lavoro in corso, mentre Ballo, che aveva già in mano gli spartiti di Petrassi, ha urgenza di chiudere il volume per cominciare a mettere un primo mattone nel catalogo della nuova casa editrice (che proprio di questa dispersione di energie, tra progettazione e realizzazione dei piani, soffrirà fino alla fine). Anche perché nel frattempo i bombardamenti su Milano si erano fatti più frequenti, e così la distanza che separava i due si rivelava un ostacolo ancora più insormontabile per la preparazione del volume.

Neanche il trasferimento di Ballo a Treviglio, nella bassa bergamasca, nell’aprile del 1943, riuscì ad agevolare i loro incontri. Il 3 giugno l’editore rimproverava senza mezzi termini – anche se con una certa bonarietà («Carissimo pasticcione, si può sapere cosa hai combinato?») – lo scultore: «Sbrigati a rispondere altrimenti corri il rischio di prenderle tanto da me quanto da Petrassi che scalpita dall’impazienza» (Ballo a Manzù, 3 giugno 1943). In realtà il 10 luglio, a un mese dal precedente contatto, Manzù avvertì che le acqueforti erano pronte e doveva solo trovare il modo di stamparle; solo che la lettera arrivò a Ballo troppo tardi: il tempo a disposizione per realizzare il progetto ormai era scaduto. Il 20 luglio le acqueforti si trovavano ancora a Clusone e Ballo, ormai rassegnato di fronte all’‘autosabotaggio’ di Manzù, si diceva pronto ad attribuirgli tutta la responsabilità del fallimento del progetto; che naufragò, in effetti, insieme all’iniziativa delle edizioni musicali illustrate e insieme alla collaborazione tra Ballo e Manzù.

Ebbe invece successo la collaborazione con Giovanni Scheiwiller, che aveva tuttavia radici ben più profonde. Scheiwiller era stato il primo a scrivere una monografia sulla scultura di Manzù, un piccolo volume corredato di dieci fotografie, stampato nel novembre del 1932 in 350 volumi dalla tipografia L’Eclettica di Milano. A spingere l’editore a scrivere era stata una sintonia spontanea di fronte alla scultura dell’artista, segnata da una sorta di ‘inattualità’ immediatamente riconosciuta.[28] Nelle sculture di Manzù, Scheiwiller doveva senz’altro aver colto un riflesso di quell’ideale estetico che poi egli avrebbe sempre perseguito, attraverso un catalogo fatto di «testi inediti o rari, di litografie e incisioni originali, di opere prime, di piccoli libri di grandi autori con edizioni in sedicesimo e in ventiquattresimo, di tirature molto limitate».[29] Quell’episodio aveva segnato l’inizio di una frequentazione tra Scheiwiller e Manzù, cementata da una corrispondenza che si protrasse con discreta continuità fino al 1945 (conservata oggi nell’Archivio Scheiwiller presso il Centro APICE di Milano).[30] Manzù, come tanti altri artisti nella Milano degli anni Trenta, aveva trovato in Giovanni Scheiwiller un vero punto di riferimento, al quale mandava (o portava di persona) fotografie delle opere in corso di lavorazione – che andavano ad arricchire la ricca e ordinatissima fototeca dell’editore –, ricevendone in cambio invii periodici delle nuove pubblicazioni e un’attenzione critica ed editoriale incomparabile.

Questa consuetudine era ormai consolidata quando Manzù si trasferì a Clusone negli anni della guerra, che Scheiwiller trascorse invece «in continuo spostamento tra Milano, la sua baita sotto il Grignone e la frazione Garotto di Cernobbio, sul lago di Como»;[31] e proseguì a mezzo posta. A partire dal dicembre 1944 lo scambio si concentra sulla preparazione di un volumetto dedicato all’opera di Manzù da inserire nella collezione ‘Arte Moderna Italiana’, pubblicata da Hoepli ma affidata alle cure di Scheiwiller, che poi la rileverà.[32] Si tratta della piccola ma preziosa monografia che sarebbe uscita nel 1946, con un testo di presentazione di Beniamino Joppolo. Il volume avrebbe dovuto raccogliere un ricco numero di riproduzioni (alla fine saranno 32) a testimonianza di un’intera fase della produzione di Manzù, dalla svolta del 1934 fino agli anni della guerra. Si troveranno infatti tra le ultime tavole del libro anche i particolari del complesso della Grande Pietà, al quale Manzù aveva cominciato a lavorare all’inizio del 1943 e che lo stava coinvolgendo a tal punto da impedirgli di spostarsi da Clusone («è un’opera che forse verrà destinata dal Vaticano per una Basilica Romana», scrive a Scheiwiller il 24 gennaio 1945). Si spiega così l’ennesimo invito a Scheiwiller di andare a trovarlo in valle per concordare i dettagli del lavoro – così come aveva fatto con Ballo e come avrebbe fatto di lì a poco anche con Marco Valsecchi, che intendeva prendere accordi per un volume da far uscire per le edizioni Uomo –.[33]

Tra le fotografie che Manzù mandò a Scheiwiller, però, a colpire di più quest’ultimo furono le riproduzioni delle Crocifissioni e Deposizioni, su cui lo scultore continuava a lavorare. E lo colpirono a tal punto che decise di dedicare loro uno specifico volume nella preziosa ‘Serie Illustrata’ sotto le insegne del Pesce d’oro, per la preparazione del quale, naturalmente, coinvolse l’artista. Nacque così il volume pubblicato con il titolo di Passio Christi a nome di Aligi Sassu, autore di un testo critico a commento degli otto bassorilievi di Manzù. Un volume importante per Scheiwiller, perché si presentava al pubblico selezionato dell’editore animato dalla stessa tensione strutturale che governava la collana ‘All’insegna del Pesce d’Oro’: un «libro-sineddoche», come lo ha definito Stefano Ghidinelli, ovvero «un campione o un segmento esemplare dell’ipotetico taccuino dello [scultore]», che viene invitato dall’editore, e dall’originale formato tipografico, a «operare una prima sintesi esemplare del continuum avantestuale dell’ispirazione».[34]

Inizialmente Scheiwiller avrebbe voluto che il testo di accompagnamento fosse di mano di Manzù, il quale aveva declinato l’invito («quanto lei gentilmente mi ha chiesto non è possibile; non concepisco scrivere della propria opera»; 24 marzo 1945), obbligando l’editore a trovare un’alternativa. Tuttavia, nel momento in cui ebbe sotto gli occhi il testo dell’amico Sassu, Manzù si dovette sentire costretto a redigere una paginetta di presentazione, che si trova nel volume finito di stampare nell’agosto del 1945. Quello di Sassu era infatti un testo ‘d’artista’, in cui «prevalgono gli elementi sentimentali su quelli puramente formali» e che quindi non doveva soddisfare molto lo scultore, che voleva invece che il suo ciclo fosse accolto e compreso come parte integrante di un percorso di riflessione artistica personale. Così, il 7 luglio 1945, Manzù spedì a Scheiwiller un breve scritto in cui restituiva ai bassorilievi lo statuto di ‘studi’ su un tema, corrispondenti a uno stato d’animo contingente ed eseguiti sull’onda di quel sentimento; al tempo stesso, però, legava quel primo ciclo a un progetto scultoreo che ampliava la trasfigurazione in chiave biblica dell’immaginario contemporaneo e che sarebbe proseguita con «altre due serie: La Pietà, e Il Convegno dei Santi e Martiri».[35]

Manzù dava così la coerenza di un percorso alle opere alle quali si era dedicato prima e durante gli anni di Clusone e trasformava quell’importante ciclo, che tante discussioni aveva suscitato dopo la mostra alla Galleria Barbaroux, nella prima tappa di un percorso che sarebbe dovuto proseguire proprio sul tema della Pietà, affrontato nell’omonimo bozzetto.

4. Il bozzetto della Grande pietà: la strada per Roma

A questo proposito, sono altre le lettere che consentono di vedere come Manzù provasse in qualche modo a sfruttare l’autoesilio clusonese per mettere a punto una strategia di riposizionamento nel campo artistico che gli permettesse, dopo la guerra, di dare nuovo slancio alla sua parabola.

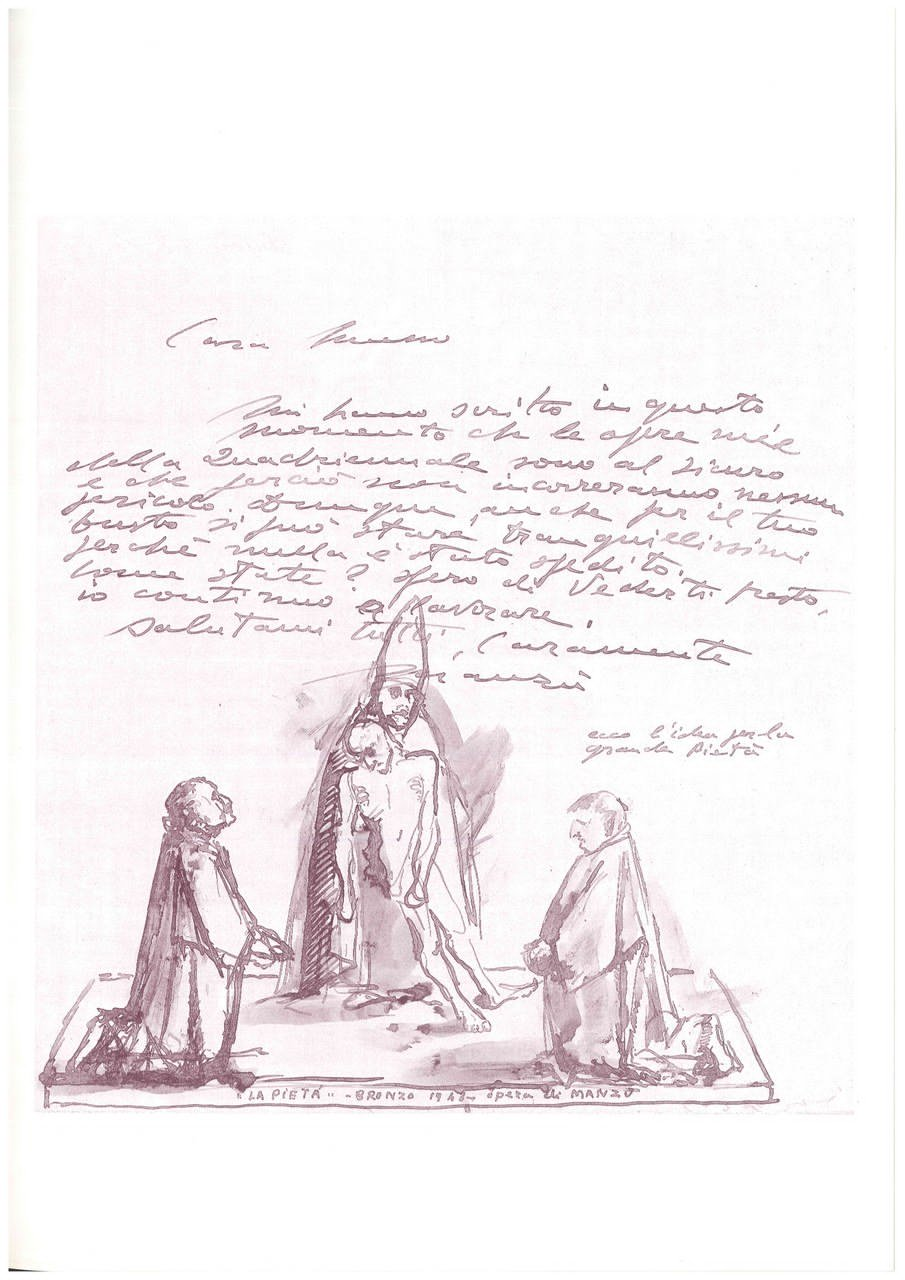

In primis c’è l’avvocato Fubini, che insieme alla moglie Stefania e alla già citata Anna Musso, è il destinatario di una ventina di lettere che, costellando tutto il periodo di Clusone, permettono di tracciare le oscillazioni dell’umore dell’artista, il quale dopo l’iniziale entusiasmo per il raccoglimento creativo clusonese, con l’inasprirsi del conflitto cominciava a considerare il prolungamento dell’esilio con sempre maggiore insofferenza. Ad aggravare la situazione erano arrivate, il 26 agosto del 1944, la requisizione dello studio, che veniva messo a disposizione del Comando Militare Germanico di Clusone,[36] e il mese successivo la convocazione per la presa di servizio a Brera: lo scarso livello degli allievi e il disagio dei continui spostamenti non lenivano in alcun modo l’insofferenza di Manzù, amplificata se mai dalla fatica con cui riusciva a portare avanti i propri lavori. Di questi, puntualmente, Manzù lasciava traccia nelle lettere attraverso schizzi improvvisati ai margini dei testi. Sono disegni fatti con ironia e senza troppa attenzione, con il solo intento di dare agli amici un’idea del suo modo di lavorare e di quanto aveva in cantiere mentre scriveva; tuttavia, oltre a dimostrare la sua grande abilità nel disegno,[37] forniscono puntuali aggiornamenti sul suo laboratorio creativo. Qui compaiono di volta in volta le Crocifissioni, alcune variazioni sul tema Il pittore e la modella e anche, in una lettera del 22 ottobre 1943 ad Anna Musso, una prova del bozzetto della Grande Pietà, l’opera più significativa tra quelle intraprese a Clusone e soprattutto un «punto d’arrivo e, insieme, di partenza nell’ambito della sua produzione sacra».[38]

Contrariamente a quanto sostiene una certa vulgata,[39] il progetto della Grande pietà testimonia la resistente ambizione dello scultore a realizzare un’opera ‘grande’, sia per le dimensioni che per la destinazione, dato che venne pensata per il monumento funebre a papa Pio XI. Questo lavoro, inoltre, certifica il mutamento dell’orizzonte dello scultore, che da qui in poi avrebbe rivolto a Roma le sue attenzioni, come dimostra anche la candidatura, nel luglio 1947, al concorso per la realizzazione della Porta di San Pietro in Vaticano. A prescindere da quanto Manzù fosse consapevole di come questo suo nuovo orientamento avrebbe poi condizionato radicalmente la sua parabola artistica e la sua immagine pubblica, è evidente fin da questo progetto l’intenzione di cercare nel Vaticano una nuova e più sicura committenza.

Sono le lettere a Cesare Brandi a certificare come questo progetto acquisti progressivamente centralità nell’interesse di Manzù. Era stato Brandi, d’altra parte, che a Roma aveva presentato l’opera di Manzù a don Giuseppe De Luca, prete romano, erudito bibliofilo, editore in prima persona, ma soprattutto sostenitore di un dialogo tra arte contemporanea e istituzioni ecclesiastiche al di sopra di ogni pregiudizio. Manzù l’aveva conosciuto nel 1941,[40] nei giorni della polemica sui bassorilievi del Cristo nella nostra umanità esposti alla Barbaroux di Milano: alla serie di proteste scandalizzate levatesi negli ambienti ecclesiastici si era inizialmente sommata anche l’indignazione di De Luca, che aveva visto in quelle opere una provocazione senza pregi. La necessità di fare chiarezza sui valori artistici e anche ideologici dell’opera di Manzù spinsero Brandi a fare la conoscenza di De Luca. L’opera di persuasione riuscì tanto che De Luca, convintosi dell’importanza del tema prescelto da Manzù e delle scelte espressive adottate, si sentì a tal punto in torto con lo scultore che volle conoscerlo. Vista quindi la passione con cui De Luca aveva ‘sposato’ la causa artistica di Manzù, lo scultore si era convinto che la sua intermediazione avrebbe potuto favorire significativamente i propri interessi.

«Proporre quest’opera al papa era già nella mia mente; l’avrei fatto appena le possibilità me l’avessero permesso. Quindi figurati la mia contentezza nel sentire da parte tua e di Don De Luca l’entusiasmo e l’apprezzamento. […]».[41] Manzù aveva chiesto a Brandi di mostrare a De Luca il bozzetto della Grande pietà e questi ne aveva apprezzato soprattutto il modo in cui lo scultore era riuscito a esprimere «una intuizione degna di un Padre della Chiesa», con la figura della Madonna sostituita da quella di un pontefice, metafora della Chiesa che «porge all’adorazione del clero e dei fedeli e al conforto degli uomini straziati il corpo sacrosanto di Gesù, più straziato ancora del nostro».[42] Il bozzetto, infatti, si compone di tre elementi: al centro si trova la figura di un cardinale o di un pontefice, distinguibile per i paramenti liturgici, che sorregge il corpo nudo di Cristo; ai lati due prelati che, inginocchiati, pregano rivolti verso il Cristo morto, l’uno alzando lo sguardo in una sorta di devota ispirazione, l’altro volgendo gli occhi verso il basso in segno di commosso raccoglimento.

Affinché nulla di quella ‘trovata’ iconografica andasse frainteso, Manzù si era premurato di affidare a un altro ecclesiastico, don Bartolomeo Calzaferri, anche lui rifugiato a Clusone, la stesura di un breve testo di presentazione che accompagnasse alcune fotografie della Grande Pietà in una pubblicazione che avrebbe visto ufficialmente la luce solo nel 1946, ma che già negli anni della guerra dovette avere una certa circolazione.[43] Lo scultore aveva infatti pensato quel piccolo opuscolo come un fascicolo di autopromozione da mandare ai diretti interessati; e non è un caso che la lettura proposta da Calzaferri, che era dotato di una riconosciuta sensibilità letteraria, ma non certo di particolari doti nell’esegesi del fatto artistico, sia tutta sbilanciata sugli aspetti biblici e spirituali della rappresentazione sacra, utile quindi ad accreditare la candidatura dello scultore a farsi interprete di un rinnovato spirito cristiano, moderno e al tempo stesso sensibile ai valori dell’arte religiosa tradizionale.

Anche per questo, probabilmente, De Luca aveva accettato con entusiasmo la proposta di collocazione del monumento. E il progetto sembrava andare nella direzione sperata da Manzù, tanto che nell’aprile del 1944 Brandi aveva cominciato a pensare di creare interesse intorno all’opera pubblicandone qualche riproduzione su riviste ecclesiastiche come «L’Osservatore romano» o «Ecclesia». Manzù, inoltre, confermava che i primi riscontri critici sul bozzetto erano stati positivi (pensava forse a Scheiwiller),[44] inattese conferme di come gli esiti della sua ricerca più personale potessero incontrare uno spontaneo favore proprio presso quegli ambienti che in altri momenti non gli avevano risparmiato critiche.

L’insistenza affinché Brandi e De Luca si facessero carico della promozione del progetto della Grande Pietà si spiega proprio con il grande investimento simbolico di cui Manzù aveva caricato l’opera. Che pure rimaneva allo stato di bozzetto, poiché la realizzazione finale sarebbe stata necessariamente condizionata dall’architettura all’interno della quale posizionarla. L’attesa, intanto, macerava l’animo dello scultore, che per l’impazienza di vedere il proprio progetto realizzato si diceva pronto a ripensarlo anche «per una chiesa qualunque in Roma» (7 maggio 1944).[45] Da questa prospettiva il grande impegno profuso intorno alla Grande pietà mostra come Manzù fosse interessato da un lato a concludere l’opera indipendentemente dall’effettività della sua destinazione, dall’altro a insistere sull’intervento di De Luca nella sua vicenda, poiché solo il prelato avrebbe potuto sostenere la sua candidatura. Tanto che, da un certo punto in poi, la realizzazione dell’opera verrà messa in secondo piano rispetto alla prosecuzione dei rapporti con il prelato, al quale Manzù si era affidato per una propria sponsorizzazione in Vaticano. Fu De Luca, infatti, ad aiutarlo ad avere l’incarico per la realizzazione della Porta di San Pietro (conclusa solo dopo la sua morte – avvenuta nel 1962 – e a lui dedicata) e anche quello per la realizzazione del busto di papa Giovanni XXIII, figura che ha ricoperto un ruolo fondamentale nel consolidamento dell’immagine di Manzù come ‘scultore dei papi’. Ed è curioso come una diretta corrispondenza epistolare tra i due sia cominciata solo nel 1946, quando la guerra era finita, Manzù era tornato stabilmente a Milano e, soprattutto, il progetto della Grande pietà era definitivamente tramontato.[46] Un fatto, questo, che aiuta a confinare quel progetto nell’alveo dell’autoesilio di Clusone, periodo davvero fecondo per la produzione di Manzù, che aveva maturato una strategia di auto-costruzione artistica negli scambi epistolari, in quelle ‘scritture del dispatrio’ che gli servirono come terreno di riflessione meta-compositiva, ma anche di verifica delle proprie possibilità come scultore in un campo artistico che avrebbe mutato radicalmente i connotati rispetto al periodo del ventennio.

Fin dai primi anni del dopoguerra Manzù si distinguerà come uno dei protagonisti dell’arte italiana contemporanea, molto più di quanto non avesse fatto nella prima metà del secolo – e non solo per ragioni anagrafiche: a confermarlo si potrebbe citare il primo premio della XXIV Biennale di Venezia nel 1948 (peraltro molto discusso e che resta tuttavia l’ultimo grande riconoscimento artistico).[47] Merito di un’attenta strategia artistica, appunto, perseguita da Manzù con convinzione, anche a costo di veder irrigidirsi la sua immagine pubblica,[48] sempre più vincolata alle etichette affibbiategli dalla stampa generalista[49] e sempre più distante dagli orizzonti della nuova ricerca artistica.

1 Lettera del 14 giugno 1944, in M. Pinottini (a cura di), Giacomo Manzù e l’essenza dell’arte (con 23 lettere inedite), Torino, Galleria Narciso, 1988, tav. 13.

2 Cfr. Manzù. 30 disegni originali – Studi di Erbe e Fiori – Laveno 1944, Bergamo, Grafica e Arte Bergamo, 1985.

3 Cfr. G. Testori (a cura di), Erbe. Manzù, Forlì, Pattuglia, 1942.

4 L. De Libero, ‘Scultura di Giacomo Manzù’, in Broletto, vol. 3, 30 giugno 1938, pp. 17-19.

5 Con queste parole Manzù chiudeva uno dei suoi corsi estivi alla Sommerakademie di Salisburgo negli anni Sessanta: «L’opera d’arte scaturisce unicamente e solo da un moto d’amore e di creazione. Non pensate mai di costruirvi un patrimonio formale su concezioni plastiche preesistenti che non siano le vostre. Cercate di seguire la natura, e fatelo liberamente! La soluzione dei problemi che essa pone sta nel lavoro. Geni non si nasce, ma si diventa. Se fosse possibile lavorare ventiquattro ore al giorno, ve lo consiglierei senz’altro»; cfr. J. Rewald, Giacomo Manzù, Milano-Roma, Toninelli, 1973, pp. 64-65.

6 Lettera del 25 febbraio 1942, conservata nell’Archivio comunale di Clusone.

7 Cfr. V. Raimondo, ‘Attilio Nani. Storia di uno scultore artigiano’, in M.C. Rodeschini, V. Raimondo (a cura di), Attilio Nani. La scultura disegnata, Bergamo, GAMeC Books, 2017, p. 15.

8 Cfr. M. Scandella, Sembrava il treno un mito di progresso. La ferrovia Ponte Nossa-Clusone 1911-1967, Clusone, Quaderni di CLUB 8, 2012, p. 59.

9 Cfr. R. Bossaglia, ‘La lezione di Manzù’, in Manzù, catalogo della mostra tenutasi a Palazzo Reale, Milano (17 dicembre 1988-26 febbraio 1989), Milano, Electa, 1988, p. 40.

10 Tina Oreni in M. Pancera, ‘Mio marito Manzù’, Il Giornale, 2 dicembre 1996, p. 13.

11 Lettera del Ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai al Presidente della Reale Accademia di Belle Arti di Brera del 25 giugno 1941, conservata presso l’Archivio dell’Accademia di Brera.

12 L’istituzione delle «cattedre per chiara fama», pensate per sostituire nel sistema dell’Educazione Nazionale semplici funzionari con riconosciuti ‘maestri’ dell’arte e della letteratura, fu una delle iniziative più significative dell’attività ministeriale di Giuseppe Bottai. Ne beneficiarono, oltre a Manzù, Quasimodo, Gatto, Pratolini, Ungaretti, Guttuso, Carrà, Morandi, Rosai, Casorati e avrebbero potuto beneficiarne anche Alicata, Papini o Soffici, che invece rifiutarono l’incarico. Cfr. P. Bargellini, ‘Bottai a Firenze’, abc, 1 marzo 1959, p. 34.

13 Cfr. F. Minervino, ‘Gli anni della formazione e l’avventura della ricerca: da Bergamo alla Milano 1940’, in Manzù, cit., pp. 23-24.

14 Cfr. M. Pancera, Mio marito Manzù, cit., p. 13.

15 Cfr. C. Costantini, Manzù. Una vita straordinaria, Lausanne, Editrice Galilei, 1988, p. 107.

16 R. Birolli, Taccuini 1936-1959, a cura di E. Emanuelli, Torino, Einaudi, 1960, pp. 125-126.

17 C.L. Ragghianti, Giacomo Manzù scultore, Milano, Edizioni del Milione, 1957, pp. 12-14 e 18.

18 C. De Micheli, Scultura italiana del dopoguerra, Milano, Schwarz, 1958 p. 58.

19 C. Brandi, ‘Una mostra di Manzù’, Le Arti, febbraio-marzo 1941, p. 204.

20 Ricostruisce l’intera vicenda G. Maugeri, ‘Non più spine nel cuore di Manzù’, Omnibus, 9 giugno 1947.

21 Una buona parte dello scambio epistolare tenuto negli anni da Manzù e Brandi è contenuta in V. Rubiu Brandi (a cura di), “Il gusto della vita e dell’arte” Lettere a Cesare Brandi, Siena-Prato, Gli Ori, 2007.

22 Cfr. F. Gualdoni, ‘Gli epistolari di Manzù. Prima lettura’, in ID. (a cura di), Giacomo Manzù. Le opere e i libri, Milano, Biblioteca di Via Senato, 2000, pp. 57-94.

23 M. Valsecchi, ‘Quasimodo, 1944’, in Visti da Salvatore Quasimodo: Birolli, X. Bueno, Cantatore, De Chirico, Esa D'Albisola, Fabbri, Manzù, Marino C., Mastroianni, Migneco, Rossello, Rossi, Sassu, Sotilis, Usellini, Tamburi, Milano, Edizioni Trentadue, 1969, p. 11.

24 Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Fondo Rosa e Ballo (b. 4, fasc.2, “Manzù”).

25 Cfr. G. Petrassi, Autoritratto, intervista elaborata da C. Vasio, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 51.

26 La formula era quella del «proporre materiali di esperienze culturali, del passato o della contemporaneità, di difficile reperimento, sia per ragioni cronologiche sia per ragioni storiche»; cfr. M. Fumagalli, ‘Il progetto culturale della casa editrice Rosa e Ballo’, La Fabbrica del Libro, n. 13, 2007, p. 33.

27 Manzù, peraltro, all’altezza del 1943, aveva già realizzato le illustrazioni per alcuni volumi: P. Bargellini, Architettura, Firenze, Edizioni de «Il Frontespizio», 1934 (15 disegni); N. Lisi, Paese dell’anima, Firenze, Edizioni de «Il Frontespizio», 1934 (20 disegni); Preghiera per la sposa cristiana, a cura della Compagnia di S. Paolo, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1935; P. Bargellini, David, Brescia, Morcelliana, 1936 (17 disegni).

28 Come scrive Scheiwiller, «alcuni fra i moventi della sua attività artistica collimavano perfettamente con le mie idee irrequiete, in perenne dissidio con l’opinione corrente»; cfr. G. Scheiwiller, Manzù, Milano, Tipografia L’Eclettica, 1932.

29 G.C. Ferretti, ‘Catalogo di valori nascosti’, in A. Cadioli, A. Kerbaker, A. Negri (a cura di), I due Scheiwiller. Editoria e cultura nella Milano del Novecento, Milano, Università degli studi di Milano-Skira, 2009, p. 163.

30 Università degli Studi di Milano, Apice, Archivio Scheiwiller (in corso di riordino), fasc. “Carteggio Giovanni Scheiwiller-Giacomo Manzù”.

31 P. Giovannetti, ‘Un enciclopedismo poetico in-32°’, in I due Scheiwiller, p. 158.

32 Cfr. R. Cesana, ‘I cataloghi di un editore bibliografo’, in I due Scheiwiller, p. 233.

33 Iacopone da Todi, Le laude, Milano, Edizioni dell’Uomo, 1945.

34 S. Ghidinelli, ‘Taccuini di poesia, 1936-1953’, in I due Scheiwiller, p. 148.

35 G. Manzù in A. Sassu, Passio Christi. Bassorilievi di Manzù, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1945.

36 Cfr. la delibera del 25 agosto 1944 del Capo della Provincia di Bergamo, R. Vecchini, conservata nell’Archivio comunale di Clusone.

37 Si veda, preparato proprio in questi anni, Le cento novelle antiche, 2 voll., con illustrazioni di G. Manzù, Milano, Edizioni della Conchiglia, 1946.

38 Cfr. M. Cossu, ‘La Grande Pietà di Giacomo Manzù: le vicende storiche e una rilettura contemporanea’, in B. Cinelli, D. Colombo (a cura di), Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, Milano, Electa, 2016, p. 137: il saggio di Cossu offre una dettagliata ricostruzione delle vicende del gruppo scultoreo, distrutto da Manzù e poi riprodotto – con lo stesso titolo ma con una differente composizione degli elementi – più volte nel dopoguerra, per diverse destinazioni.

39 «Il 1944 vede la nascita di un gran numero di piccole statue e di bozzetti di argilla, come se l’instabilità dei tempi non avesse consentito all’artista di immergersi in un progetto più grandioso»; cfr. Giacomo Manzù, p. 43.

40 Cesare Brandi, in un ricordo della propria amicizia con De Luca, retrodata l’incontro al 1939 ma riferisce tutti gli avvenimenti che si susseguirono a seguito della mostra alla Barbaroux del 1941; cfr. C. Brandi, ‘Una amicizia verace, pugnace’, in M. Picchi (a cura di), Don Giuseppe De Luca. Ricordi e testimonianze, Brescia, Morcelliana, 1963, pp. 66-68. È vero tuttavia che al 1939 risale un primo interessamento di De Luca all’arte di Manzù: in una lettera della Segreteria della Quadriennale di Roma si comunicava allo scultore l’interesse del prelato ad acquistare il Cardinale esposto; cfr. B. Cinelli, ‘Manzù e l’arte sacra: un itinerario complesso’, in Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, cit., p. 36.

41 Lettera di Manzù a Brandi del 20 marzo 1944; cfr. “Il gusto della vita e dell’arte”, cit., p. 120.

42 Amicus Plato (Giuseppe De Luca), ‘L’arte religiosa di Manzù’, La Via, 22 ottobre 1949; ora in L.F. Capovilla, V. Zanella (a cura di), Manzù. L’artista di Papa Giovanni. Carteggio Manzù-Capovilla e altre testimonianze, Bergamo, Corponove, 1996, p. 278.

43 La Grande Pietà: bozzetto di Giacomo Manzù per un Monumento Papale, con uno scritto di B. Calzaferri, Edizione della Conchiglia, 1946.

44 «Quei pochi che hanno potuto vedere il Bronzo della Grande Pietà sono rimasti veramente contenti», lettera del 7 maggio 1944; cfr. “Il gusto della vita e dell’arte”, cit., p.124.

45 Ibidem.

46 A quanto è possibile ricostruire oggi dai documenti, a un certo punto De Luca decise, senza consultare Manzù, di proporre la scultura per «un ricordo monumentale dell’opera di Pio XII per Roma e l’Italia e la pace»; cfr. G. De Luca, G.B. Montini, Carteggio 1930-1962, a cura di P. Vian, Roma, Studium, 1992, p. 92. E a San Lorenzo in effetti Manzù realizzò un monumento celebrativo dell’opera di Pio XII per Roma, ma tra quest’opera e il bozzetto della Grande Pietà non c’è altro legame che l’idea iniziale di De Luca.

47 Come ricorda Cinelli, «il premio andava a Manzù, suscitando dissenso e malumori tra critici e artisti, convinti che solo Marino aprisse nuove vie alla scultura italiana»; B. Cinelli, ‘Idea della scultura. Un dibattito italiano dal secondo dopoguerra agli anni sessanta’, in Manù/Marino. Gli ultimi moderni, a cura L. D’Angelo, S. Roffi, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2014, p. 22.

48 Cfr. C. Fabi, ‘Nobilitare la realtà’, in Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, cit., pp. 66-68.

49 Come ricorda ancora Cinelli, «dopo la vittoria per la porta di San Pietro, ottenuta con plauso generale nel luglio 1949, ebbe inizio, grazie soprattutto all’azione della stampa generalista, la costruzione di una immagine esemplare non solo di artista cattolico, ma di un cattolico inquieto e problematico, e dunque particolarmente funzionale al clima dell’Italia durante gli anni cinquanta»; cfr. ‘Idea della scultura’, p. 29. All’argomento è dedicato il bel saggio di L. D’Angelo, ‘Ri-costruire l’Italia attraverso l’immagine degli artisti: il caso di Giacomo Manzù’, Studi di Memofonte, n. 11, 2013, pp. 67-84.