1. Corpi celebri in disfacimento

Vorrei prendere le mosse, in queste pagine che preludono a un lavoro più sistematico sulla rappresentazione della popular music nella narrativa degli ultimi sessanta anni,[1] da un curioso progetto che ha visto recentemente coinvolto uno dei protagonisti più longevi della storia della popular music. Il primo marzo del 2016 i siti dei principali quotidiani italiani riportavano la notizia che alcuni giorni prima il quasi settantenne Iggy Pop era stato invitato a posare nudo dalla New York Academy of Art nell’ambito del progetto Iggy Pop Life Class. Secondo l’ideatore dell’iniziativa, l’artista britannico Jeremy Deller, Iggy Pop era «il perfetto soggetto per questo tipo di lezione, il suo corpo è fondamentale per la comprensione della musica rock e del suo ruolo all’interno della cultura americana. Il suo corpo ne ha passate tante. È giusto che sia documentato a dovere».[2] In effetti, dagli esordi nel 1968 con la band di garage rock degli Stooges alla collaborazione berlinese con il coetaneo David Bowie nella seconda metà degli anni Settanta, dalla reinvenzione pop-punk di quel periodo al successo altalenante dei decenni successivi, Iggy Pop si è costantemente spinto al di là del senso del limite conducendo una vita imperniata sulla mitopoiesi maudite della triade sesso, droga e rock’n’roll. Per questo, si può affermare che sul suo corpo di guitto rugoso segnato dalla tossicodipendenza e dagli eccessi sia scritta la storia della più provocatoria e controcorrente popular music degli ultimi cinquanta anni.

Da questo punto di vista, il corpo disfatto di Iggy Pop assomiglia a quello più mainstream di Keith Richards o, per fare un esempio femminile, di Marianne Faithfull, approdati alla giovinezza negli anni Sessanta e di quel decennio adesso incarnanti – letteralmente – il residuo corporeo di uno stile di vita sregolato ed ex lege. Nel caso dell’artista statunitense, però, a questo primo tipo di disfacimento, che potremmo chiamare semiotico nella misura in cui il corpo reca impressi su di sé i segni di una vita musicale vissuta pericolosamente, si abbina, per dirla con Judith Butler, un più specifico significato queer del ‘disfare’ il corpo. Con la sua dirompente e frenetica fisicità di animale da palcoscenico, Iggy Pop ha infatti inscenato nelle sue performance un disfacimento degli stereotipi di genere persino più ruvido e selvaggio di quello del giovane Mick Jagger, il cui sfrontato sex appeal era l’esito di un’androginia fuori dell’ordinario.

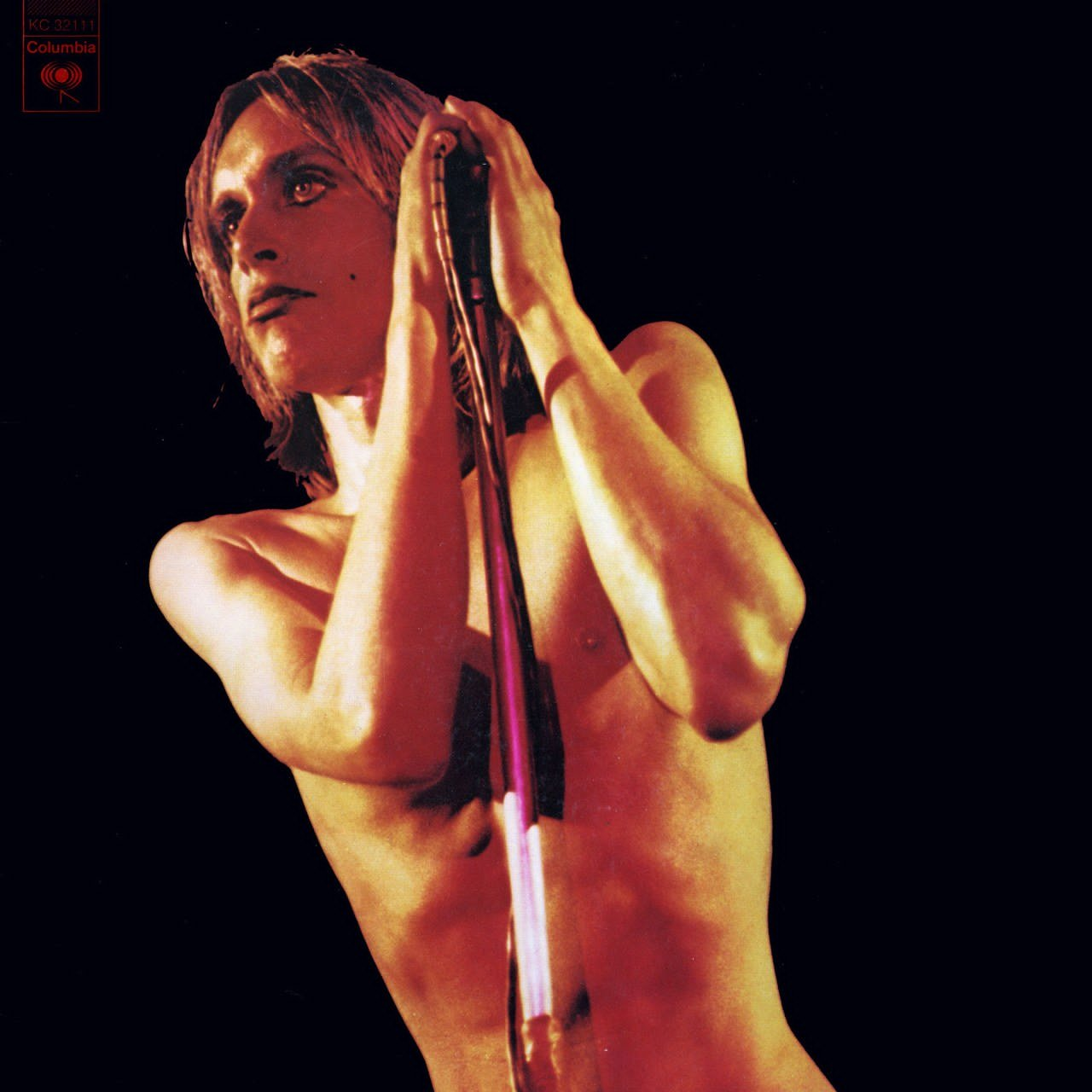

La copertina di Raw Power (1973), firmata da Mick Rock, il fotografo per eccellenza del rok system degli anni Settanta, testimonia anche della contiguità di Iggy Pop con il glam rock. Se nemmeno il rock più classico, a partire dall’estetica dei capelloni, è stato esente dall’ospitare forme di infrazione degli stereotipi di genere – si pensi a Robert Plant, che al riccioluto look angelico nel corpo satanico dei Led Zeppelin univa una voce negli acuti al limite dello stridulo –, il glam rock è stato il primo movimento musicale a proporre nel suo insieme una programmatica enfasi su una parodistica decostruzione dei generi. Con le loro paillettes e zeppe, oltre che con la loro musica, artisti del calibro di Marc Bolan, dei primi Roxy Music, delle New York Dolls, hanno dato una scossa al perbenismo e influenzato anche fenomeni più locali come, da noi, il Renato Zero delle origini; tuttavia, per la sua caratura di artista totale – cantante, musicista, performer, ma anche autore, produttore e mentore di altri artisti – la figura più rappresentativa del glam rock rimane senz’altro il David Bowie del periodo di The Rise and the Fall of Ziggy Stardust e Aladdin Sane (1972-1973), che perfeziona la svolta queer aperta nel 1970 da The Man Who Sold The World e consolidata dall’ambivalente coming out, rapidamente ritratto, affidato al «Melody Maker» del 22 gennaio 1972.[3]

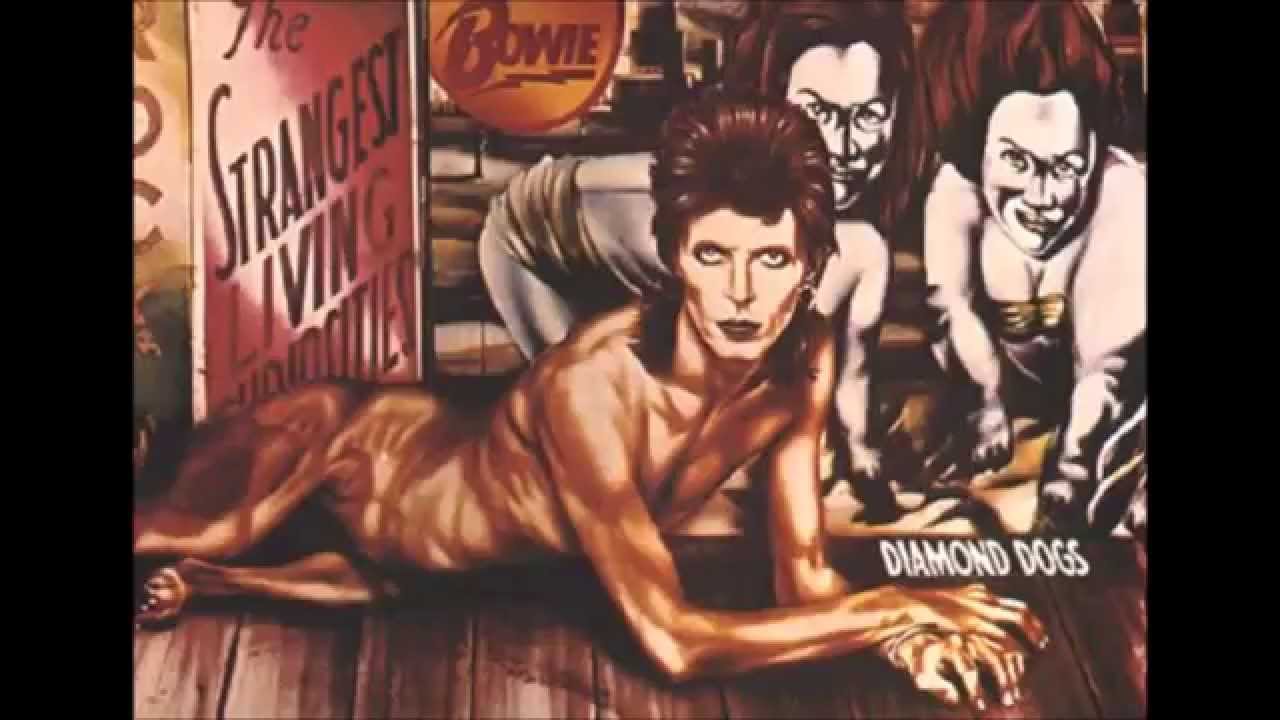

Con Ziggy Stardust la decostruzione di genere procede di pari passo con la creazione di un corpo alieno, proveniente, come recita Starman, dallo spazio, in linea con quella passione per la fantascienza espressa già in brani come Space Oddity (1969) e Life on Mars (1971). Il contributo di Bowie al disfacimento del corpo della celebrity musicale non si esaurisce, tuttavia, in questa dimensione di queer fantascientifico; abbandonato definitivamente il personaggio di Ziggy e licenziati gli Spiders from Mars che l’avevano accompagnato, nel 1974 con Diamond Dogs l’artista aggiunge alle metamorfosi del corpo pop un’addizionale variante postumana, come si nota già dalla copertina di Guy Peellaert, che lo ritrae nell’inquietante forma di uomo-cane. Diamong Dogs è infatti un concept album incentrato su una distopia post-apocalittica a metà tra Burroughs e Orwell in cui, nella canzone che dà il titolo al disco, feroci peoploids mutanti assaltano gli ultimi umani rimasti sulla faccia della Terra.[4]

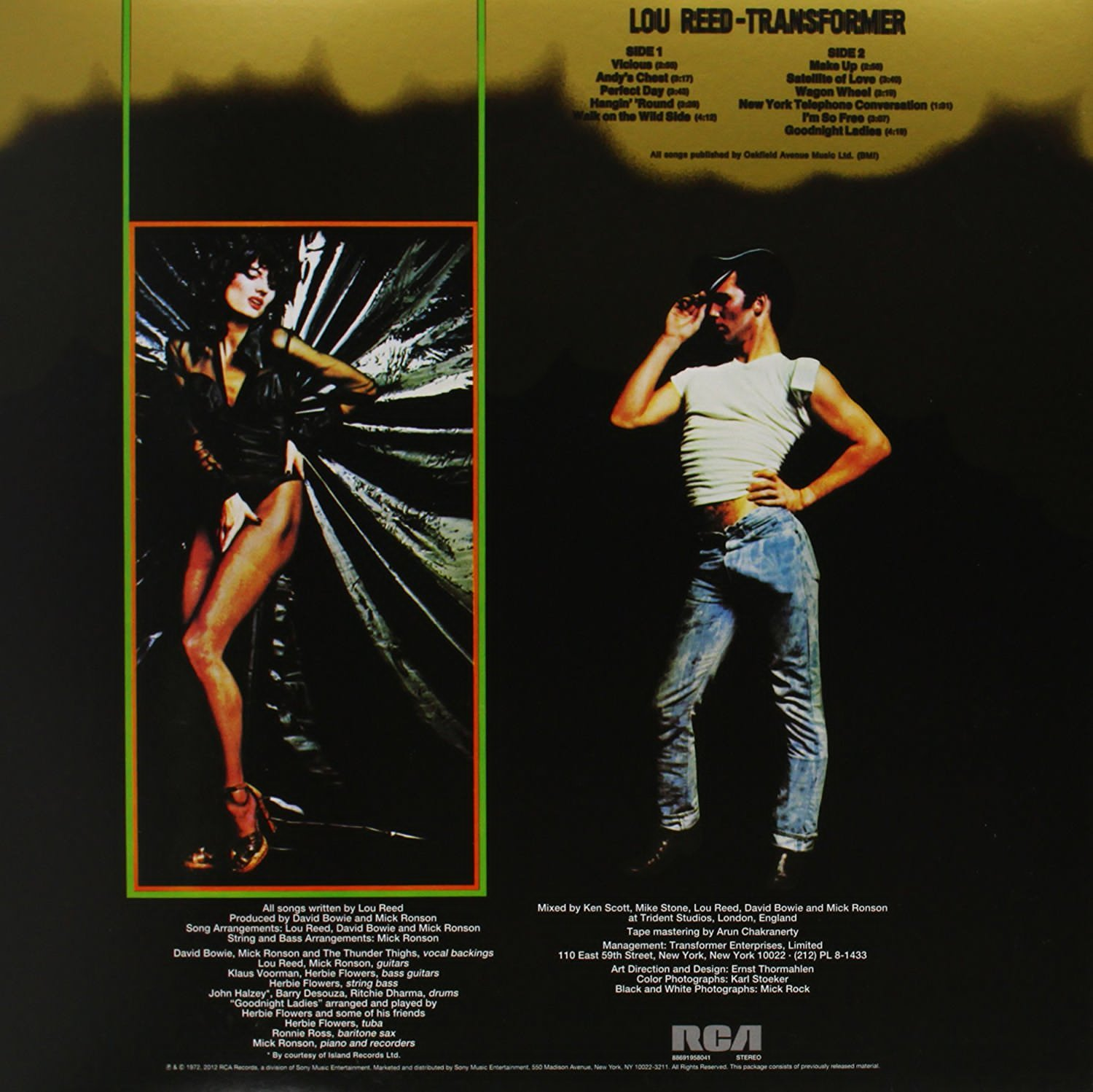

La figura di Bowie, di cui si ricorda qui solo lo spaccato più glitter di una vulcanica carriera cinquantennale, si pone al crocevia delle varianti del disfacimento del corpo celebre anche per la sua capacità di coniugare mainstream e indie. Prima ancora di collaborare con Iggy Pop, l’artista londinese lanciò la carriera solista di Lou Reed producendo nel 1972 Transformer, un album cruciale non solo nella storia generale della popular music, ma anche più precipuamente, come già suggerisce il titolo, in quella queer. Oltre ai testi dell’album, incentrati su temi scomodi, specie quarantacinque anni fa, quali sesso, droga, prostituzione, transgenderismo, è particolarmente provocatoria la copertina: l’immagine della facciata anteriore, ancora firmata da Mick Rock, mostra l’artista pesantemente truccato mentre sul retro sono ritratti un travestito e un uomo dall’evidente erezione – forse simulata con una banana –, il cui look rimanda a un certo immaginario omosessuale alla Scorpio Rising di Kenneth Anger (1963).

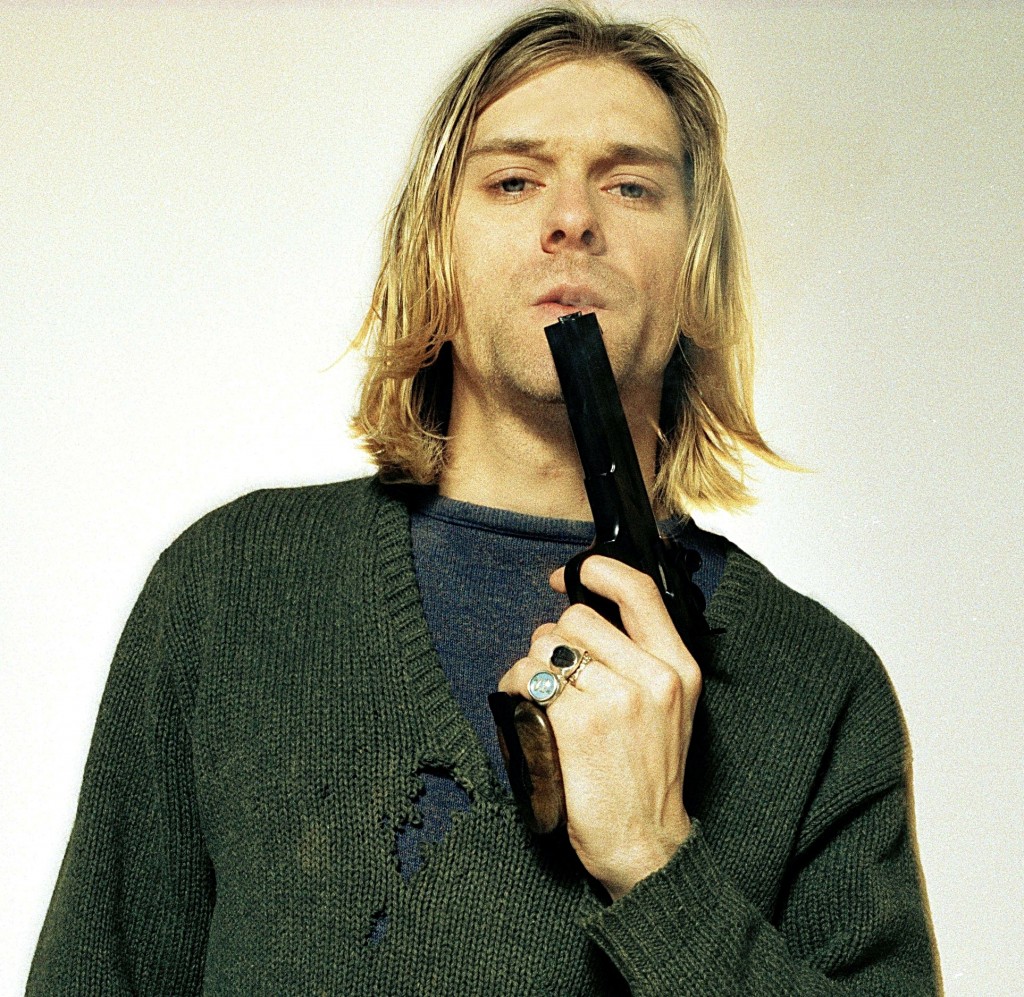

Con Lou Reed, così come con Iggy Pop, ci si muove in una sfera di produzione musicale che si intreccia col mainstream senza aderirgli del tutto. Per tale ragione, oltre che per il loro innovativo stile musicale, questi artisti rappresentano un ottimo anello di congiunzione con il fenomeno che dal 1976 avrebbe segnato in maniera irreversibile, anche al di là del suo esaurirsi come (non) genere musicale, la storia della popular music: il punk, di cui specialmente gli Stooges sono considerati precursori. In questo ambito il disfacimento del corpo dell’artista musicale muta ancora: non ci sono più né il gusto lussuoso della vita eccessiva e anticonformista né l’attacco parodistico alle coordinate di genere, ma si prende di mira l’intero sistema (ri)produttivo. A posteriori, si può riconoscere una vena postumana nel rigettare frontalmente i presupposti della società borghese: le creste, le borchie, gli anfibi, il trucco pesante, gli spilloni infilati nella pelle, nonché gli scambi di sputi tra musicisti e pubblico durante i concerti, avviano un nuovo tipo di performance corporea che radicalizza il rifiuto della (ri)produttività capitalistica ed eteronormativa. ‘Punk’ finisce così per indicare non solo il fenomeno musicale e culturale della seconda metà degli anni Settanta, ma anche un atteggiamento ribelle e anarchico, persino autodistruttivo, che arriva sino a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, che si tolse la vita nel 1994 all’età di ventisette anni. O, perlomeno, nell’immaginario collettivo un simile atteggiamento costituisce il segno di riconoscimento più marcato della personalità disturbata di Cobain, come suggeriscono alcune parole che Tommaso Pincio gli mette in bocca in Un amore dell’altro mondo: «Te l’ho detto. Il punk. Il ponte, i pesci velenosi, la notte. Che sistema vuoi che ci sia? Te ne vai a morire affanculo. Questo è il sistema» (p. 49).

2. Il romanzo della popstar

La citazione dal testo di Pincio ci conduce alla questione della rappresentazione della popular music nella narrativa degli ultimi sessanta anni: al fatto che, a partire dagli adolescenti rock’n’roll che si producono in iperbolici atti di vandalismo in una celebre pagina di Naked Lunch di William Burroughs (1959), nei decenni successivi si è assistito a una pressoché inarrestabile invasione di cantanti, canzoni e musicofilia varia nei romanzi e racconti contemporanei. Più in dettaglio, si può parlare dell’affermazione di tre macrocostanti tematiche: produzione, nel caso di testi incentrati su musicisti e cantanti, famosi o debuttanti; ricezione, riguardo a situazioni tipiche dell’ascolto, individuale o collettivo, domestico o on the road, affidato a un dispositivo vintage o a un’apparecchiatura hi-fi; citazione, quando narratori e/o personaggi citano titoli e parole di canzoni.

Sul versante della produzione che qui più ci interessa, un filone ben riconoscibile è costituito dal romanzo della popstar, incentrato su un personaggio la cui caratterizzazione si ispira alle celebrities della musica. Per quanto con questo sottogenere si siano esercitate firme di varia caratura cha vanno dalla Jackie Collins di Rock Star (1988) al Salman Rushdie di The Ground Beneath Her Feet (1999), e non siano mancate incursioni nella biofiction, come in Sway (2009) di Zachary Lazar, con protagonisti i Rolling Stones, il già menzionato Kenneth Anger e la Manson Family, il titolo tuttora insuperato rimane Great Jones Street di Don DeLillo (1973). Protagonista è un rocker in crisi di nome Bucky Wunderlick, la cui surreale vicenda adombra i tormenti del giovane Bob Dylan: come già suggerisce il folgorante incipit – «La celebrità esige ogni eccesso» ,[5] DeLillo riesce a unire mirabilmente la critica agli ingranaggi commerciali della popular music con la rappresentazione dei suoi aspetti più creativi e controculturali, non tralasciando di riservare una speciale attenzione alla questione del disfacimento dei corpi, osservati sia nelle reazioni sensoriali alla musica e alle droghe che nella ricerca di una (ironica) regressione all’innocenza perduta.[6]

Per quanto si tratti di un fenomeno che ha preso le mosse nella letteratura anglosassone, ben presto anche la letteratura italiana ne è stata coinvolta. I primi segni di interesse verso quella che per molto tempo è stata chiamata ʻmusica leggeraʼ si riscontrano già tra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta: nei romanzi romani di Pasolini i ragazzi della periferia cantano le canzoni di Claudio Villa mentre nella sceneggiatura La nebbiosa del 1959 i teddy boys milanesi amano il rock; tra i personaggi del Ponte della Ghisolfa (1958) di Testori troviamo anche un cantante soprannominato Sinatra; in Una questione privata (1963) di Fenoglio il protagonista Milton ricorda di aver passato giornate ad ascoltare sul grammofono Over the Rainbow insieme all’amata Fulvia; Arbasino dedica una sequenza del funambolico Fratelli d’Italia (1963) alla descrizione dell’incipiente fenomeno dei cantautori. A lungo, però, sembra essere rimasto prevalente tra gli scrittori un atteggiamento di sospetto che, senza veramente soffermarsi a esplorare le differenze di genere o motivazione artistica, prendeva di mira sia le melodie orecchiabili dai testi d’amore scontati e convenzionali che il nuovo rock di ispirazione americana. Al riguardo è emblematico il volume Le canzoni della cattiva coscienza del 1964, redatto dai principali animatori del Cantacronache.[7] Nonostante la prefazione di Umberto Eco mirasse a cogliere con equilibrio il nuovo valore socioculturale della musica di massa, da parte di Michele Luciano Straniero, Emilio Jona, Sergio Liberovici e Giorgio De Maria «la condanna dell’ottusità del rock, dell’umiliazione inflitta dal terzinato alle melodie, di canzoni come Arrivederci o Il nostro concerto, ree di condividere con altre manifestamente banali tratti musicali discutibili (messi in risalto da un’analisi frettolosa ma retoricamente “scientifica”), fu senza appello»,[8] favorendo l’irrigidirsi della contrapposizione fra alta cultura e canzonette.

Per trovare una rappresentazione più libera e positiva, in cui le canzoni contribuiscono alla caratterizzazione psicologica e alla vicenda esistenziale dei personaggi, si deve attendere la seconda metà degli anni Settanta con opere come Porci con le ali di Rocco e Antonia, alias Marco Lombardi Radice e Lidia Ravera, (1976) e Boccalone di Enrico Palandri (1979). Nel 1980, poi, viene pubblicato Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, che anche dal punto di vista di una più disinibita e articolata rappresentazione della popular music apre la via a una diversa stagione letteraria. Nella nuova giovane narrativa del decennio successivo la popular music entra definitivamente nel panorama tematico della scrittura letteraria, al punto che in un intervento del 1997, intitolato Rap, Tiziano Scarpa ha significativamente parlato persino di un’invidia della letteratura verso la musica:

Si vorrebbe che il libro suonasse. Perché? Perché si legge e si scrive con la musica come sottofondo, ma non si può suonare o comporre o ascoltare musica con le parole come sottofondo. Le parole sono pretenziose, esasperanti. Vogliono attenzione e primi piani.

Credo che l’invidia più grande della letteratura nei confronti della musica sia questa, non poter diventare sottofondo, non poter essere orecchiata, canticchiata, smemorata com’è il sound di un’epoca.[9]

Nell’ambito della macroscostante della produzione, nel panorama più recente si può riconoscere una tendenza alla biofiction, come nel caso di Rosso Floyd. Romanzo in 30 confessioni, 53 testimonianze, 27 lamentazioni di 11 oltremondane, 6 interrogazioni, 3 esortazioni, 15 referti, una rivelazione e una contemplazione di Michele Mari (2010), dedicato a Syd Barrett, e Mi chiamo… di Aldo Nove (2013), che ha la forma di un monologo pronunciato da Mia Martini prima di morire, oltre a lavori più spostati sul jazz – e narrativamente più fragili – come E nemmeno un rimpianto. Il segreto di Chet Baker di Roberto Cotroneo (2011) e Il duka in Sicilia di Vittorio Bongiorno (2011), su Duke Ellington. Il lavoro, però, al quale vorrei dedicare il terzo e ultimo di questi appunti è Un amore dell’altro mondo, in cui Tommaso Pincio, ambientando la vicenda depressiva di Kurt Cobain nel livello di realtà del suo migliore amico immaginario, disloca la biofiction nel territorio della fantascienza. E, come si può intuire, spostare il focus diegetico sulla space oddity dei protagonisti presenta una significativa ricaduta sul trattamento del corpo all’interno del testo in quanto, attraverso l’insonnia e la tossicodipendenza dell’amico, si mette obliquamente al centro del discorso il disfacimento punk di Kurt.

3. Un amore dell’altro mondo di Tommaso Pincio

Fu un dipendente della Veca Electrical Contractors di Bellevue a trovare il corpo. Era la mattina dell’8 aprile, un venerdì. L’elettricista era stato mandato lì per installare un sistema di allarme. Attraversata la porta d’ingresso, si recò sul retro per vedere se c’era un modo di far passare il cavo.

Vide il corpo da una piccola finestra sulla porta. In un primo momento gli sembrò un manichino, poi vide che c’era del sangue vicino all’orecchio. Infine vide il fucile poggiato sul petto del manichino e altro sangue. La canna puntava alla bocca. I manichini non si sparano in bocca, pensò. Corse al suo furgone e disse via radio alla sua centrale di chiamare il 911, perché c’era un cadavere.[10]

Siamo nell’ultimo capitolo: la salma appartiene a Kurt Cobain, o meglio al personaggio di nome Kurt Cobain di cui, in sette capitoli intitolati come altrettante canzoni dei Nirvana, Pincio racconta la tragica vita a partire dalla storia del suo amico immaginario Homer B. Alienson, detto Boda. Ne deriva, com’è intuibile, un effetto di straniamento che, nell’obiettivo di sottrarre il testo a ogni possibile aspettativa documentaristica, rende la materia del racconto sfuggente e inquietante: perché, come leggiamo nell’avvertenza, tesa a ricondurre il testo senza mezzi termini al presunto carattere postmodernista della biofiction, «nomi, fatti e luoghi […] non rappresentano in alcun modo persone ed eventi del mondo reale» (p. 2), visto che «la verità biografica non esiste e se anche esistesse non sapremmo che farcene» (ibidem).[11] Più disteso e quasi confidenziale, invece, è il tono nella Postfazione dell’edizione del 2014, che motiva le scelte strutturali con un percorso compositivo meno lineare del previsto: «volevo […] che il lettore sentisse che la sua storia, o meglio la storia che sente sua o perché crede di conoscerla o perché l’ha già letta altrove, fosse profanata, disturbata dalla presenza di un intruso» (p. 318), tanto più che Cobain si è innestato solo in un secondo momento sull’idea di scrivere una storia incentrata su un personaggio che «alle soglie della mezza età matura la strana convinzione di non essere una persona reale» (ibidem). Quella di Kurt e Homer/Boda risulta così una vicenda di doppi alieni e alienati, in cui Pincio allegorizza le questioni esistenziali che gli stanno a cuore in una scrittura al crocevia di biofiction e fantascienza, contrassegnata dal suo consueto repertorio di citazioni.[12] Sin dagli esordi, del resto, si è parlato nel suo caso di una variante malinconica di postmodernismo: perché le «mitologie ostentatamente di seconda mano»[13] – a partire dal suo pseudonimo – di Pincio non hanno un carattere ludicamente autoreferenziale, ma mirano a una desolata e disorientata, non meno che disorientante, rappresentazione di una contemporaneità divenuta imploso simulacro di se stessa.

In questo orizzonte di malinconico citazionismo si dispiega l’insonnia di cui Homer ha sofferto per diciotto anni, legata alla decisione di non dormire che segue la visione, il 20 febbraio 1967, del classico della fantascienza L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel (The Invasion of the Body Snatchers, 1956), tratto dal romanzo omonimo di Jack Finney (1955). Di fronte a questa storia di replicanti extraterrestri senza sentimenti che si sostituiscono agli abitanti di una cittadina americana mentre dormono, Homer inizia a pensare, nel disordine affettivo successivo al divorzio dei genitori, che le persone a lui care si siano trasformate in «diversi» (p. 27) che hanno cessato di amarlo; di qui il timore, addormentandosi, di trasformarsi a sua volta in una versione aliena e anaffettiva di se stesso.

In una vertigine metafantascientifica la vicenda del film assurge a mise en abyme della tematica preminente del volume: l’alienazione rappresentata nell’Invasione degli ultracorpi, da intendersi in senso letterale come appropriazione del corpo da parte dell’alieno dentro di noi, rappresenta a sua volta la depressione di Cobain come l’effetto dell’insinuarsi in lui di un distruttivo doppio immaginario alienato dalla sua stessa paranoia, come già il nome di Homer B. Alienson suggerisce. L’invenzione di Pincio, cioè, consiste nel mettere in scena il processo di autodistruzione di Cobain non direttamente, ma attraverso l’allegoria fantascientifica di un parassita alieno che, similmente a quanto accade nell’Invasione degli ultracorpi, ne succhia la salute mentale e fisica. Non a caso il 20 febbraio 1967, il giorno dell’inizio dell’insonnia di Homer, è anche la data di nascita di Cobain: la presa di coscienza dell’‘ultraccorpamento’ è per Homer il giorno in cui egli entra nella vita di Kurt, fin dalla nascita, quindi, ‘abitato dall’interno’ da un intruso che, nel suo mondo parallelo, è un «un maniaco depressivo» (p. 36).

Mano a mano che la trama si svolge, vediamo che i due livelli di realtà in cui si muovono Homer e Kurt si intrecciano sempre di più. Prima ancora del loro incontro in una zona marginale, sotto un ponte della triste città nordamericana in cui vivono, Aberdeen, una serie di coincidenze rivela quanto nel personaggio di Homer si incarnino le angosce e le frustrazioni di Kurt, la sua mancanza di amore, la sua adolescenza traumatizzata e il connesso rifiuto di crescere.[14] Anche i genitori di Kurt hanno divorziato quando era bambino e lo smarrimento del piccolo Homer, che sfocia in comportamenti compulsivi come l’acquisto ripetuto di identici giocattoli spaziali, ipostatizza la disperazione di Kurt: «Homer ci era abituato. Sapeva come era fatto il suo amico. In un certo senso lo sapeva da sempre. Un sapere istintivo» (p. 153). Homer sa «quale cazzo di adolescenza indegna [gli] è toccato vivere» (ibidem), come a chiare lettere gli dice Kurt a proposito dello squallore della sua camera di ragazzo: dal «poster degli Iron Maiden con gli angoli strappati» alla «chiazza marrone e appiccicosa che si è formata sul soffitto per tutte le canne e le sigarette che ti sei fumato» (ibidem).

In questo reciproco gioco di rimandi anche Kurt finisce per esercitare un’influenza decisiva sulla vita di Homer, a partire dal momento in cui questi verifica su di sé gli effetti della cura che l’amico ha escogitato per rendersi tollerabile il proprio dolore: la tossicodipendenza. Homer riesce a liberarsi dell’insonnia solo dopo che l’amico Kurt lo ha iniziato al suo personale ‘sistema’, ossia alla droga: «Homer si chinò sul tavolino, si portò la porzione di cannuccia al naso e inalò il sistema in polvere. Sul momento non sentì niente, a parte, dopo qualche secondo, un sapore amarognolo in bocca» (p. 67). Dopodiché, l’inizio «blando, impalpabile e diffuso. Un sottofondo di paradiso» (p. 56) si trasforma, per la prima volta dopo diciotto anni di insonnia volontaria, in un sonno di nove ore, dal quale egli riemerge in un piacevole stato di incantamento che lo distacca dal mondo reale:

Il mondo delle cose fisiche mandava segnali troppo deboli per il suo stato attuale. Teneva lo sguardo puntato sul tavolino senza guardare veramente alcunché. Anche la testa era concentrata sul nulla, dolcemente svuotata di qualsiasi pensiero (p. 72).[15]

Il rapporto continua anche quando la carriera musicale di Kurt è decollata, sebbene segnata dal suo disagio esistenziale, e i Nirvana dalla provincia settentrionale degli Stati Uniti si sono trasferiti in California. Kurt non riesce ad accettare i compromessi del successo, come rivela a Homer, anche lui a Los Angeles, in una conversazione durante la registrazione di Nevermind, curata, peraltro, da un produttore che «aveva la capacità di tradurre la ferocia rauca dei musicisti punk in un suono di imparziale nettezza, simile a quello dei documentari televisivi sugli animali» (p. 202). Dopo avere affermato che il «momento più bello per una band […] è quello subito prima di quando si diventa famosi» (p. 218), Kurt si rende conto di come la sua anarchia punk sia destinata a diventare una mera questione di marketing:

– Ci metteranno un paio di tipi con camicie di flanella, qualche tatuaggio, un simbolo anarchico qua e là. – Oltre alle ragazze e al ghiaccio secco, vuoi dire?

– È tutto quello che rimarrà di ciò che facciamo adesso. Camicie di flanella e simboli anarchici. Un cazzo (pp. 218-219).

La figura della star maledetta e ribelle acquista appeal economico: Kurt è diventato una punkstar, la versione commerciale di un se stesso infelice e minato nel corpo. Non a caso la conversazione con Homer si interrompe per un attacco di mal di stomaco nel quale, con un evidente processo di psicosomatizzazione, precipita la sofferenza dell’artista: «Portò le braccia all’addome e si chinò in avanti facendo un verso che a Homer ricordò il modo in cui si esprimevano gli alieni fuggiti dal loro pianeta d’origine» (p. 219).

Il fatto che il dolore fisico questa volta sia rappresentato direttamente nel corpo di Kurt ci indica che siamo a una svolta del racconto. A questo punto, infatti, le strade dei due personaggi si separano: mentre Kurt, sprofondato nell’abisso del successo, esce dal racconto, seguiamo Homer trascinare una vita di tossicodipendente disadattato a Rachel, sperduto villaggio del Nevada meta di appassionati di UFO, finché si innamora, senza alcuna speranza, di una giovane donna. Quando viene da questa respinto, la paranoia successiva alla visione dell’Invasione degli ultracorpi si impossessa senza più alcuna resistenza della sua mente già sconnessa: come era accaduto al dott. Bennel nel finale del film di fronte all’amata Becky, Homer scorge nel volto della donna lo sguardo glaciale del body snatcher che le si è sostituito e, sconvolto, fugge «in the middle of nowhere, in un posto che non era un posto» (p. 297).

Si intuisce che siamo prossimi all’epilogo: il nowhere dell’amico immaginario rappresenta allegoricamente la premessa del suicidio di Kurt. Ricomparso a Seattle all’inizio dell’aprile 1994, ossia nei giorni immediatamente precedenti al tragico gesto di Cobain, Homer viene avvistato all’interno di un locale in cui forse un tempo si era fermato a bere anche Jack Kerouac. I confini delle identità e dei livelli di realtà sono ormai labilissimi:

C’erano dei ragazzi che lo fissavano dalla strada, i palmi delle mani schiacciati contro la vetrina, ma lui non se ne accorse. Forse lo avevano scambiato per Kurt che ormai era diventato una rockstar. Venne visto prendere un taxi e farsi portare al 171 Lake Washington Boulevard dove c’era la casa che Kurt e sua moglie avevano comprato. Alcuni ritengono, però, che non si trattasse affatto di Homer, bensì di Kurt stesso, il quale era scomparso proprio in quei giorni. In effetti ci si poteva sbagliare facilmente. Al punto in cui erano arrivati, era praticamente impossibile riuscire a distinguere uno dall’altro, e se anche fosse stato possibile, che importanza poteva avere ormai stabilire con certezza se si fosse trattato di Homer piuttosto che di Kurt o, cosa ancora più verosimile, che si trattasse una volta di uno e un’altra dell’altro (p. 299)?

Con il suicidio di Kurt e la sparizione di Homer il finale porta a compimento l’obiettivo più profondo di Pincio, che in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita della seconda edizione del romanzo, nel 2014, ha dichiarato: «Guardando lui, ho rivisto me stesso ragazzo e mi è servito a capire molte cose della mia generazione, la cosiddetta generazione X».[16] Si intuisce che attraverso la biofiction di Cobain l’autore ha voluto redigere una criptata autobiografia generazionale, tanto più che, come leggiamo ancora nell’intervista, al momento di scrivere il libro egli «aveva già dissipato una bella fetta delle [sue] aspettative di vita».[17] La dichiarazione ricalca infatti l’incipit del testo, che si apre con una domanda alla quale nel testo non potremo dare una soluzione positiva – ed è qui che, per riprendere un termine chiave del romanzo, precipita il senso più ‘sistematico’ del no future punk di cui Cobain è stato l’epigono:

E l’amore? Passava l’ultimo scorcio del secolo scorso. Erano appena iniziati gli anni Novanta, come li chiamavano allora, gli anni del disagio rigoroso, come li hanno chiamati in seguito. Homer B. Alienson, un essere umano, che aveva già consumato una buona metà della sua aspettativa media di vita, si affacciò al decennio con questa domanda tra capo e collo: «E l’amore?» (p. 7).

1 Cfr. al riguardo E. Porciani, ‘Dal Leitmotiv al sample. Colonne sonore e insonore della postmodernità’ [2003], in Le voci del testo. Identità letteraria e differenza culturale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 149-172; Eadem, ‘Le canzoni nei romanzi. Studiare il tema della musica pop nella narrativa contemporanea’, in I. Crotti, E. Del Tedesco, R. Ricorda, A. Zava (a cura di), Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, Pisa, ETS, 2011, vol. II, pp. 619-629.

2 Usa, Iggy Pop nudo: in posa per gli studenti dell’Accademia d’Arte di New York, La Repubblica, 1.3.2016,

3 Sulla copertina di The Man Who Sold The World di Keith McMillan un Bowie dai lunghi capelli biondi e boccolosi appare in abito di satin celeste, adagiato su una chaise longue in voluttuosa posa da diva del cinema classico mentre tiene in mano l’ultima carta di un mazzo sparpagliato a terra. Riguardo invece al coming out, poi ritratto, avvenne durante un’intervista apparsa sul «Melody Maker» del 22 gennaio 1972, nella quale il venticinquenne artista dichiarò: «I’m gay. And always have been, even when I was David Jones».

4 Bowie voleva trarre un musical da 1984, ma la vedova di Orwell non gli concesse i diritti (cfr. al riguardo F. Donadio, David Bowie. Fantastic Voyage. Testi commentati, Roma, Lit Edizioni, 2016).

5 D. DeLillo, Great Jones Street [1973], trad. it. di M. Pensante, Milano, il Saggiatore, 1997, p. 7.

6 Per una più ampia riflessione sul romanzo della popstar cfr. E. Porciani, ‘Il rock, la morte e il diavolo nel romanzo della popstar’, Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-novecentesca, I, 2011, 2-3, pp. 36-53

7 Il Cantacronache è stato un gruppo di musicisti e intellettuali fondato a Torino nel 1957 e attivo sino ai primi anni Sessanta, il cui obiettivo era di dare vita, grazie anche alla collaborazioni di scrittori e critici come Calvino, Fortini e Rodari, a un nuovo tipo di canzone più impegnato e colto. Pur non riscuotendo sul momento un particolare successo, il gruppo ha però profondamente influenzato le successive generazioni di cantautori e artisti legati al folk.

8 F. Fabbri, ‘Canzoni e falsa coscienza. Perché occuparsi di popular music’, il Mulino, XLII, 2002, 5, p. 949.

9 T. Scarpa, ‘Rap’ (1997), in Cos’è questo fracasso?, Torino, Einaudi, 2000, p. 64.

10 T. Pincio, Un amore dell’altro mondo (2002), Torino, Einaudi, 2014, p. 299. D’ora in avanti le citazioni da questo testo saranno seguite dal solo numero di pagina.

11 Se l’affermazione riprende, dandola provocatoriamente per assodata, la vulgata postmoderna relativa alla scomparsa della differenza fra racconto storiografico e racconto finzionale che si può far risalire a Hayden White, Un amore dell’altro mondo costituisce tuttavia un perfetto case study per la discussione dei principi teorici che governano la biofiction e il suo status di genere postmodernista, specie in relazione alla differenza tra la funzione completiva della biografia più tradizionale, legata alla necessità di completare lacune delle informazioni con invenzioni plausibili o motivate dalla coerenza psicologica del protagonista, e la funzione suppletiva, tipica della biofiction, che «comporta la derubicazione della biografia reale a intertesto, a ‘enciclopedia’, cui il lettore è chiamato a fare riferimento solo per decifrare e godere l’intreccio delle allusioni contenute nel racconto» (R. Castellana, ‘La biofiction. Teoria, storia, problemi’, Allegoria, XXVII, 2015, 71-72, p. 86). Se infatti l’invenzione di Homer si presenta a prima vista come suppletiva, si potrebbe però ritenere che essa assolva anche una funzione completiva: non nel senso della verosimiglianza, ma in quello della caratterizzazione di Kurt.

12 Di allegoria parla anche Marco Corsi in un breve ma acuto articolo dedicato a Un amore dell’altro mondo: «Lungi dal voler fare di Cobain un eroe, seppure fallimentare, Pincio sposta l’attenzione su un’invenzione che diviene infine doppia: emerge in questo modo l’impianto allegorico del romanzo – un’allegoria semantica e strutturale, che mira a ripercorrere i motivi di un romanzo di formazione al rovescio» (M. CORSI, ʻTommaso Pincio e Un amore dell’altro mondoʼ, Ermeneutica letteraria, V, 2009, p. 145).

13 A. Cortellessa, ‘Tommaso Pincio’, in A. Cortellessa (a cura di), La terra della prosa. Narratori italiani degli anni Zero (1999-2014), Roma, L’Orma, 2014, p. 69.

14 Ha scritto ancora Pincio nella postfazione del 2014 che a un certo punto della composizione del romanzo Boda gli è apparso come la sua «personale versione di Pinocchio, ovvero una creatura che, alla maniera di un burattino di legno, è condannata a esistere soltanto come un feticcio dell’immaginazione altrui e che però cerca di ribellarsi a questa condizione, pur seguitando a convivere con la menzogna» (p. 321).

15 A complicare ulteriormente l’intreccio di livelli di realtà e di mise en abyme leggiamo che «il sistema che consentì a Homer B. Alienson di tornare a dormire […] viene estratto dai baccelli di una pianta il cui nome scientifico la dice lunga sulle sue proprietà, Papaver somniferum» (p. 70). Colpisce infatti il termine ‘baccelli’ in quando richiama quelli giganteschi da cui prendono vita i replicanti dell’Invasione degli ultracorpi.

16 ʻCobain. Un amore dell’altro mondo svelato da Tommaso Pincio. Che non era un fanʼ, La Repubblica, 2.4.2014, http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2014/04/02/news /kurt_cobain_intervista_tommaso_pincio- 82443704/ [accessed 28 September 2017]. Leggiamo inoltre, consequenzialmente: «Non si è trattato di influenza artistica dunque, ma di un’identificazione, di un riconoscersi nella persona, del sentirla amica per ciò che era e ciò che ha passato, e mi riferisco al rapporto col proprio tempo, all’avvento della famiglia disfunzionale, al rapporto con la cultura popolare e purtroppo anche alla droga» (ibidem).

17 Ibidem. Al riguardo, mettendo l’accento sulla possibilità di sovrapporre il profilo dell’autore a quello di Boda, Corsi parla di «autobiografia eterodiegetica fondata sulla voluta infrazione del codice autobiografico tradizionale, che vive dell’identità fra le tre istanze dell’autore, del narratore e del personaggio» (Corsi, Tommaso Pincio e Un amore dell’altro mondo, p. 143).