La prima sezione della nostra cronologia si apre con il 1959, l’anno in cui si collocano le radici di molti dei processi e dei percorsi artistici che raggiungeranno una compiuta evidenza nel corso del decennio seguente.

Il 1959 è l’anno che vede l’esordio di Carlo Quartucci (il suo primo Aspettando Godot) e di Carmelo Bene (Caligola), due fra i più significativi protagonisti di quella ricerca teatrale italiana, poi indicata come Nuovo Teatro, caratterizzata da una messa in discussione dell’idea e della pratica del teatro di rappresentazione. In ambito visivo questo anno segna, d’altra parte, un periodo di radicale sperimentazione di tecniche, materiali e approcci, e l’intensificarsi di una riflessione sul monocromo che comporta nuove dinamiche spaziali e percettive dell’opera, indicando la sua uscita dalla tradizionale forma del quadro, anche in termini di esperienza.

Il 1959 è poi un anno importante per l’inizio del confronto con l’ambiente artistico statunitense che, da questo momento, influenzerà tanto la riflessione della critica quanto la ricerca operativa degli artisti. A maggio la Galleria La Tartaruga di Roma ospita la prima presentazione dei combine-paintings di Robert Rauschenberg, aprendo una stagione di esposizioni interessata anche agli sviluppi dell’arte internazionale, soprattutto americana. Sempre in ottobre, a New York, viene presentata presso la galleria Reuben 18 Happenings in 6 Parts di Allan Kaprow, il primo evento definito happening. Pur se recepito con un ritardo di qualche mese dall’Italia, è questo l’indiscutibile punto di partenza del dialogo tra linguaggi che si verifica nel corso degli anni Sessanta negli Stati Uniti e in Europa.

|

Data |

Luogo |

Artista/gruppo |

Azione: titolo spettacolo, mostra, istallazione articolo |

|

gennaio |

Napoli |

Nanni Balestrini, Edoardo Sanguineti, Lucio Del Pezzo, Edoardo Persico, Alberto Biasi, Carlo Alfano, Pierantonio Verga, Enrico Baj |

Manifesto Contro l’arte astratta |

|

26 maggio |

Genova, Teatro la Borsa di Arlecchino |

Aldo Trionfo |

Semplici ariette e canzoncine povere, poesie e filastrocche, di Raffaele Carrieri, Umberto Saba, Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Sandro Penna, Giannino Galloni e Aldo Palazzeschi; regia Aldo Trionfo; scene Luca Crippa; con Silvano Pesi, Paolo Poli, Claudia Lawrence |

|

30 maggio

|

Roma, Galleria La Tartaruga |

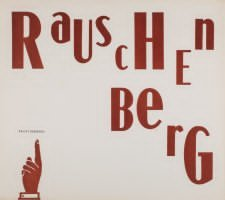

Robert Rauschenberg |

Rauschenberg

Si veda l’approfondimento.

|

|

1-30 giugno |

Torino, Galleria Notizie |

Gruppo Gutai |

Settima Mostra di arte Gutai |

|

6 giugno |

Roma, Teatro la Tenda |

Compagnia del Teatro Vocazionale |

La Moscheta, di Angelo Beolco detto Ruzante; regia Claudio Remondi; con Claudio Remondi, Antonio Barbieri, Giulia Mongiovino, Salvatore Salomone, Piero Lanciani |

|

18-24 agosto |

Albissola Marina, Galleria Il Pozzetto Chiuso |

Piero Manzoni |

Piero Manzoni |

|

agosto |

Alba, Laboratorio Situazionista |

Pinot Gallizio |

Manifesto della Pittura Industriale |

|

11 settembre |

Milano, Teatro Odeon |

Dario Fo |

Gli arcangeli non giocano a flipper, di Dario Fo; regia, scene e costumi Dario Fo; musiche Fiorenzo Carpi |

|

20 settembre |

Roma, Teatro Brancaccio |

Compagnia Universitaria del Teatro Latino Metronio |

Aspettando Godot, di Samuel Beckett; regia Carlo Quartucci; musiche Fabrizio Meloni; con Carlo Quartucci, Renè Monti, Maurizio Navarra, Ernesto de Vito |

|

1 ottobre

|

Roma, Teatro delle Arti |

Alberto Ruggiero, Carmelo Bene |

Caligola, di Albert Camus, versione italiana Carmelo Bene e Alberto Ruggiero; regia Alberto Ruggiero; con Carmelo Bene, Antonio Salines, Flavia Millanta

Si veda l’approfondimento. |

|

4 ottobre; 6-10 ottobre |

New York, Rueben Gallery |

Allan Kaprow |

18 Happenings in 6 Parts |

|

|

Milano, in Azimuth, I, n.1, snp |

Elio Pagliarani |

‘Frammenti di Narciso’ |

|

|

Milano, in Azimuth, I, n.1, snp |

Yoshiaki Tono |

‘Spazio vuoto e spazio pieno’ |

Approfondimenti

Roma, Galleria La Tartaruga, 30 maggio 1959. Rauschenberg (fig. 1)

La mostra, tenutasi alla Galleria La Tartaruga, a via del Babuino 196 a Roma, costituisce la prima presentazione in Italia dei Combine-drawing, una serie di opere su carta (1952, 1958-68) nate dalla combinazione tra disegni fatti a mano, testi e immagini ripresi dai giornali, attraverso una tecnica di trasferimento a base di acqua o trementina. Questi lavori accostano la cultura visiva contemporanea a immagini dalla radice più personale. La mostra è presentata a La Tartaruga attraverso un pieghevole con una breve nota biografica sull’autore e segna un passaggio fondamentale nella storia della galleria che, proprio in questi mesi, si impone sulla scena nazionale (e internazionale) anche come luogo di diffusione dell’arte americana. Rauschenberg è in contatto con l’Italia già dal 1952 quando, nel corso dei suoi viaggi con Cy Twombly, in Italia e in Nord Africa, realizza e espone i suoi Feticci Personali. A cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta la ricerca di Rauschenberg in direzione del superamento della forma quadro e delle poetiche dell’espressionismo astratto e dell’informale, diviene una delle più apprezzate a livello internazionale, apprezzamento conclamato dal Leone d’oro alla Biennale del 1964. CSC

Roma, 1° ottobre 1959. Caligola, regia Alberto Ruggiero, con Carmelo Bene (fig. 2)

Caligola, di Albert Camus, versione italiana Carmelo Bene e Alberto Ruggiero; regia Alberto Ruggiero; con Carmelo Bene, Antonio Salines, Flavia Millanta.

Carmelo Bene esordisce con il Caligola di Albert Camus, la cui prima assoluta ha luogo il 1º ottobre del 1959 al Teatro delle Arti di Roma, seguita da quaranta giorni di repliche. La regia è di un compagno di Accademia, Alberto Ruggiero. Bene è Caligola. Lo spettacolo richiama al Teatro delle Arti l’intellighenzia italiana, tra cui Roberto Rossellini, Sandro De Feo, Mario Pannunzio e tante altre personalità. Fra evento mondano e stupefacente esordio di un attore dal talento smisurato, questo Caligola porta già in sé alcuni dei tratti dirompenti della recitazione di Bene che anni più tardi Carlo Cecchi sintetizzerà così, con un riferimento molto opportuno a Antonin Artaud:

«Era una recitazione violenta, tutta sull’eccesso, tutta protesa verso la sala: uno strano espressionismo “dionisiaco”, dove l’ebbrezza era tenuta a bada molto bene come da una specie di parodia, di auto-parodia!

Bibliografia

C. Cecchi, Contro la rappresentazione, in AA.VV., Per Carmelo Bene, Milano, Linea d’ombra, 1995.

S. De Feo, ‘L’imperatore esistenzialista’, L’Espresso, 11 ottobre 1959, p. 27.

R. Tessari, ‘Caligola di Carmelo Bene’, Asino di B., 4, 2000.

A. Petrini, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, ETS, Pisa, 2004.