Degli attori italiani del Settecento in Francia si diceva che erano «tutto corpo» per esprimere una differenza oltre a un valore, mettendo l’accento su quella totalità che attirava irresistibilmente (Meldolesi 1988). È la prima qualità che connota oggi Ermanna Montanari, a mio avviso. Se il corpo è tutto, non importa dire se sia bello o brutto, grosso o piccolo, giovane o vecchio: quello di Ermanna è in primo luogo un concentrato di energia che vibra in qualunque condizione, nel silenzio, nella stasi, al buio; si impadronisce della scena e colpisce col suo magnetismo anche gli spettatori più restii. Potremmo usare la categoria barbiana di preespressivo assolutizzandola, per dire della sua presenza scenica di per sé compiutamente eloquente e non imitabile (International School of Theatre Anthropology 1983).

Non sono dunque i tratti psicologici dei personaggi – figure secondo il lessico Montanari – a interessarla né questi sono connotati dalla loro eccentricità (animali parlanti, sante, maghe, veggenti, uomini…) ma dal corpo che hanno, dalla lingua che parlano, dalla dialettica che creano fra superpresenza e sparizione, fra magnetismo e distacco, fra verità e artificio. La relazione che l’attrice crea con loro è di natura stanislavskiana per il tramite di Grotowski: riguarda il livello di coscienza direbbe Leo de Berardinis, e cioè quanto la tocca intimamente della condizione umana di quella figura altra da sé di cui si appropria per darle vita scenica. Non è l’unico modo di ‘lavorare sul personaggio’, è quello di Ermanna, non riproducibile.

Quel «tutto corpo» è un «tutto voce». Le sue figure hanno origine dalla voce, crescono seguendo percorsi individualizzati, si caratterizzano per le loro sonorità mutanti. In particolare gli assolo sono puro Teatro sonoro, in dialogo vivo con musicisti o con un coro, puntando decisamente alla sala. La voce entra dentro i corpi in ascolto in modo diverso dal melodramma e dal melologo, perché lei non canta e non melodizza ma recita, dando al testo una punteggiatura tutta sua, creando sonorità insolite, tanto meglio se appartengono al suo incomprensibile campianese.

È anche un «tutto testa». Ogni performance è preceduta da una fase di ideazione condivisa con Marco Martinelli ed è accompagnata da una preparazione personale: letture, ricerche iconografiche, ascolti musicali documentati per iscritto nei suoi quadernetti, in forma compiuta o come appunti o intuizioni, talvolta ripetutamente. Questa dimensione di nutrimento segna il linguaggio scenico dall’interno. Ermanna non lo ha mai nascosto ma giustamente protegge il filo che la lega a fenomeni come lo sciamanesimo o i saperi femminili tradizionalmente connessi con l’oltre. Una parte difficile da governare che ha richiesto e continua a richiedere un lavoro di controllo, occultamento e costruzione: l’elaborazione di un linguaggio in cui l’artificio è sovrano, di necessità. Ne sono tratti salienti la raffinatezza e la precisione quasi maniacale, ma non senza una parte ‘bassa’, che rimanda alle sue esperienze infantili in ambiente contadino, quando viveva immersa in odori e suoni non edulcorati e osservava i corpi degli animali, i loro accoppiamenti.

Per la biografia artistica di Ermanna, infatti, sono indispensabili due riferimenti: Campiano appunto, il paese romagnolo dove è nata, e Marco Martinelli, compagno d’arte e di vita dagli anni del Liceo a Ravenna. Campiano non è solo un’ossessione, o meglio non lo è nostalgicamente per quello che era ma per quello che rappresenta oggi: ‘una stanza tutta per sé’ che alimenta il teatro, insieme al bisogno di altre arti – le visive e la scrittura – e fornisce uno spazio mentale di autonomia, anche dal marito-regista-drammaturgo. Le coppie d’arte di lunga durata e con un rapporto esclusivo sono realtà misteriose in cui è bene non entrare, se mai si potesse. Non aiuta nemmeno la categoria di patronage, che caratterizza i rapporti in cui il potere è distribuito ma asimmetricamente (Ferrante, Palazzi, Pomata 1988); ci troviamo di fronte a un groviglio inestricabile in cui bisogni, desideri, intese mute, pensieri, gelosie, conflitti si confondono e non si sa chi influenza e dirige o, almeno, questo non può essere affrontato semplicisticamente dall’esterno. Le locandine degli spettacoli di Martinelli e Montanari si aprono con i loro nomi sotto la voce ideazione, che sottolinea un’autorialità indivisibile: a teatro infatti i rapporti fra i sessi hanno caratteri a sé, funzionali ai processi artistici e alle esigenze materiali.

La carriera teatrale di Ermanna volge ai quarant’anni mentre quella cinematografica conta pochi titoli tra il debutto nel 1999 con Lacrymae di Maria Martinelli e l’esito compiuto di Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi di Marco Martinelli, fratello di Maria. In compenso, è come se Ermanna un po’ godesse dello statuto della star cinematografica per la sua qualità di attrice non imitabile, che interpreta soprattutto testi scritti per lei, solo suoi o profondamente trasformati dalla sua presenza. Ed è questo un elemento di differenziazione fra l’attore teatrale e l’attore cinematografico dagli esordi del cinema: mentre a teatro un personaggio può essere interpretato da più attori e dallo stesso attore in modi diversi, sullo schermo il personaggio si confonde con l’attore che gli dà vita, è quel viso, quel corpo. Ci sono alcune attrici brave quanto Montanari ma poche riescono ad assumere la forza iconica di protagoniste assolute della performance, come accadeva nel Diva film di un secolo fa (Jandelli 2016).

Come gestire le limitazioni, le paure e i piaceri di essere oggetto dello sguardo? Come essere soggetto pieno sulla scena, in relazione all’autorialità del regista e alle richieste del pubblico, come tenerne seriamente conto senza dipenderne? La tensione che fa del corpo un oggetto misterioso e straniato per il soggetto stesso è fortissima in Ermanna e sembra il principale motore della sua creazione teatrale: comporta una difficoltà moltiplicata ad accettarne la traduzione in immagine che si manifesta come bisogno di controllo assoluto delle fotografie e diventa rifiuto viscerale di rivedersi sullo schermo.

C’è la difficoltà di sentire il proprio corpo come un intero. «Ch’a m’so ardota a crédar/ d’nö ësi gnânca tota,/ ch’a m’so vesta/ a cve e a lè int e’ stess ẓir ad temp» (Che mi sono ridotta a credere/ di non esserci neanche tutta,/ che mi sono vista/ qui e lì nello stesso tempo). Sono le prime parole di Bêlda in Luş, forse lo spettacolo suo che amo di più, quello che dovrebbe restare in repertorio per sempre: il corpo è smembrato, si disloca, si mostra a pezzi, si divide tra luce e buio. Per parlare Bêlda sale su una pedanina e si colloca nel suo spazio ristretto, mentre dietro e sopra a lei un piccolo schermo proietta le parole tradotte dal campianese e immagini create da Margherita Manzelli. A destra Ceccarelli (live electronics) e a sinistra Daniele Roccato (contrabbasso), lei entra dal buio lentamente e per alcuni minuti magnetici a recitare è solo la sua mano illuminata. Quasi sempre Ermanna entra sul palcoscenico come Ermanna/non più Ermanna/ non ancora del tutto figura. Ne ha bisogno. Fa un gesto come impadronirsi del microfono o piantarsi al suo posto e nell’occupare lo spazio la figura prende il sopravvento e si ri-vela, rivolgendosi direttamente al pubblico. È come se esistesse uno schermo piatto immaginario su cui lei si colloca, che trasfigura la finzione scenica per creare un rapporto diretto con ogni membro del pubblico e indirizzarne lo sguardo, come accade al cinema. Poi, alla fine della performance, la figura scenica fatica a essere ‘l’attrice che prende gli applausi’: le mani in particolare conservano l’energia scenica accumulata, tanto da sembrare irrigidite, da far corpo a sé come appartenessero a una marionetta.

Sentirsi a pezzi è elemento di disagio, stimolo creativo, bisogno. Alla luce di questo interpreto un’altra parola chiave del suo gergo d’attrice: scontornare. Un bisogno di non compattare, di non creare unità fittizie e stabili, ma di considerare al massimo ogni parte del corpo e di aprire i confini esterni, di smarginare le figure, confonderle. Questo regola anche i passaggi dal femminile al maschile, dall’umano all’animale. E per questo forse Ermanna ama tanto i collages, per questo cura che la sua pelle rimanga sempre chiarissima, in quanto confine tra interno ed esterno che deve restare disponibile a essere scritto, come un foglio bianco.

Ha sempre pensato di «non avere un corpo adatto, a priori», glielo «dicevano sempre in famiglia», mentre un’attrice doveva essere bella: «Se mi vedo a volte mi impaurisco», dice. E poi il corpo a volte l’abbandona, «si ammala, ha diversi problemi: come il fatto di non comprenderlo, di non vederlo tutto ma di vederne solo dei pezzi». Dunque si è «immaginata che il corpo è secondario e poi che è manipolabile». Invece la sua voce le piace, la cura, la porta al limite, non deve metterla in moto con la volontà: «Il corpo è un soldatino. La mia voce non è un soldatino, è lei che mi guida» (Ponte di Pino 1999).

Ermanna Montanari non è un’attrice ‘anfibia’ che passi disinvoltamente da un mezzo all’altro (Ponte di Pino 2018): appartiene al teatro. Ha bisogno della sua materialità, di essere corpo in relazione con altri corpi in scena e in sala, per portare nel qui e ora dello spettacolo frammenti distillati di vita, difficilmente inquadrabili dal punto di vista psicologico. In fondo ha lo stesso atteggiamento di Gian Maria Volonté, che ripeteva di voler «fare l’attore di teatro nel cinema» (Marotti in Deriu 1999). Ma che succede quando una figura teatrale viene fissata nelle fotografie e trasloca sullo schermo? Vediamolo attraverso Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi che ha debuttato al teatro Herberia di Rubiera il 24 ottobre 2014, testo e regia di Marco Martinelli, ed è diventato film nel 2017. Tratta di una fase specifica della vita della leader birmana, prima della recente, tragica persecuzione dei Rohingya, e rivendica i suoi caratteri di invenzione poetica. Rimanda ad altre interpretazioni di Ermanna: ribelli come Alinsitowe, la eroica regina senegalese di Lunga vita all’albero, e Rosvita, la canonichessa che usa l’arma della scrittura e del teatro; ed è distante dalle figure sofferenti, rabbiose, arcaiche, di Bêlda in Luş e di Alcina. La cifra della Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari è quella della «bontà» e dell’autocontrollo.

L’attrice appare sul palcoscenico con un abito vintage di seta, brillante come giada, e scarpe decolleté rosse con un po’ di tacco: un’eleganza paragonabile a quella orientale di tradizione. Poi indosserà abiti birmani colorati: giacchine aderenti, lunghe gonne che fasciano e si stringono in basso, zoccoli con le suole alte. I capelli nerissimi sono raccolti dietro con fiori appuntati, orchidee o rose. Ermanna si occupa personalmente dei costumi: un’ attenzione legata alla sua sensibilità per il gioco delle linee e dei colori, che si alimenta della sua competenza a trattare con le sarte. La pettinatura condiziona la posizione del collo che entra in tensione per allungarsi e restare dritto, il corpo è costretto a un’andatura controllata, piccoli passi e piccoli gesti. Lo spazio scenico predilige la bidimensionalità con richiami all’oriente. A sinistra una striscia rossa, verticale, netta: come un segno di pennarello sul cartone, un sipario di velluto aperto appena appena.

La gentilezza proverbiale della rivoluzionaria non violenta, la sua nobilità, comporta il dominio del corpo e delle emozioni. Il ‘lavoro sul personaggio’ è preceduto da un viaggio avventuroso in Birmania e comincia da alcune costrizioni fisiche. Non è stato semplice per l’attrice mettere in relazione la raffigurazione del potere, che avviene in chiave grottesca, con la tragedia personale, la dimensione pubblica all’insegna della bontà con quella privata. Ermanna punta in particolare sui monologhi e sul dialogo con la musica di Luigi Ceccarelli. Ceccarelli accompagna lo spettacolo di Martinelli giocando su più registri, con composizioni sue e non, come il seicentesco Canone di Pachelbel: dai suoni della tradizione orientale alle canzonette birmane trattate elettronicamente, al rap. Montanari scandisce le parole a lungo masticate, costruisce un ritmo tutto suo, con enfasi e punteggiature impreviste, che non liberano il flusso del racconto ma nemmeno lo sacrificano agli incanti della sonorità.

Suu comincia a svelarsi con un monologo d’amore per il padre, ucciso dai militari: è rimasta orfana a due anni. In questa cifra dell’alleggerimento del dolore, fino alla dolcezza, uno dei momenti più intensi è il dialogo con il geco: …«stiamo invecchiando qui dentro... forse ci moriremo, qui dentro»… Per lo più parla di sé stando da un canto e, alla fine, fa piccoli gesti di danza, appena visibili nel buio: quasi riti di passaggio in una vita costretta fra segretezza e sovraesposizione. Quando sullo sfondo scorrono immagini di lotta l’attrice racconta del corteo dell’8.8.’88 trasformatosi in strage: restando immobile, accompagna con il pathos della voce sommessa le proiezioni. Per un’illusione ottica sembra che la sua testa ondeggi leggermente in armonia con la folla. L’immagine pubblica oscura un’altra crepa tragica nella sua vita: per assistere la madre malata lascia il marito Michael Aris e i figli piccoli a Londra e sceglie di non tornare per non perdere la possibilità di rientrare in Birmania. Un tema da dramma didattico che si aggiunge ad altri richiami a Brecht. Michael, l’uomo ‘della sua giovinezza’, muore di tumore senza averla accanto. Sulla scena lampeggiano nel buio parti del corpo di Aung San Suu Kyi danzante a poca distanza dal pavimento, mi sembrano braci di carboni che cadono a pezzi. Come se volesse schiantarsi a terra e non ci riuscisse, come se a parlare fossero i capelli che ondeggiano impazziti, come se bruciassero le fotografie di loro giovani e innamorati (quelle che possiamo vedere su youtube, di struggente bellezza).

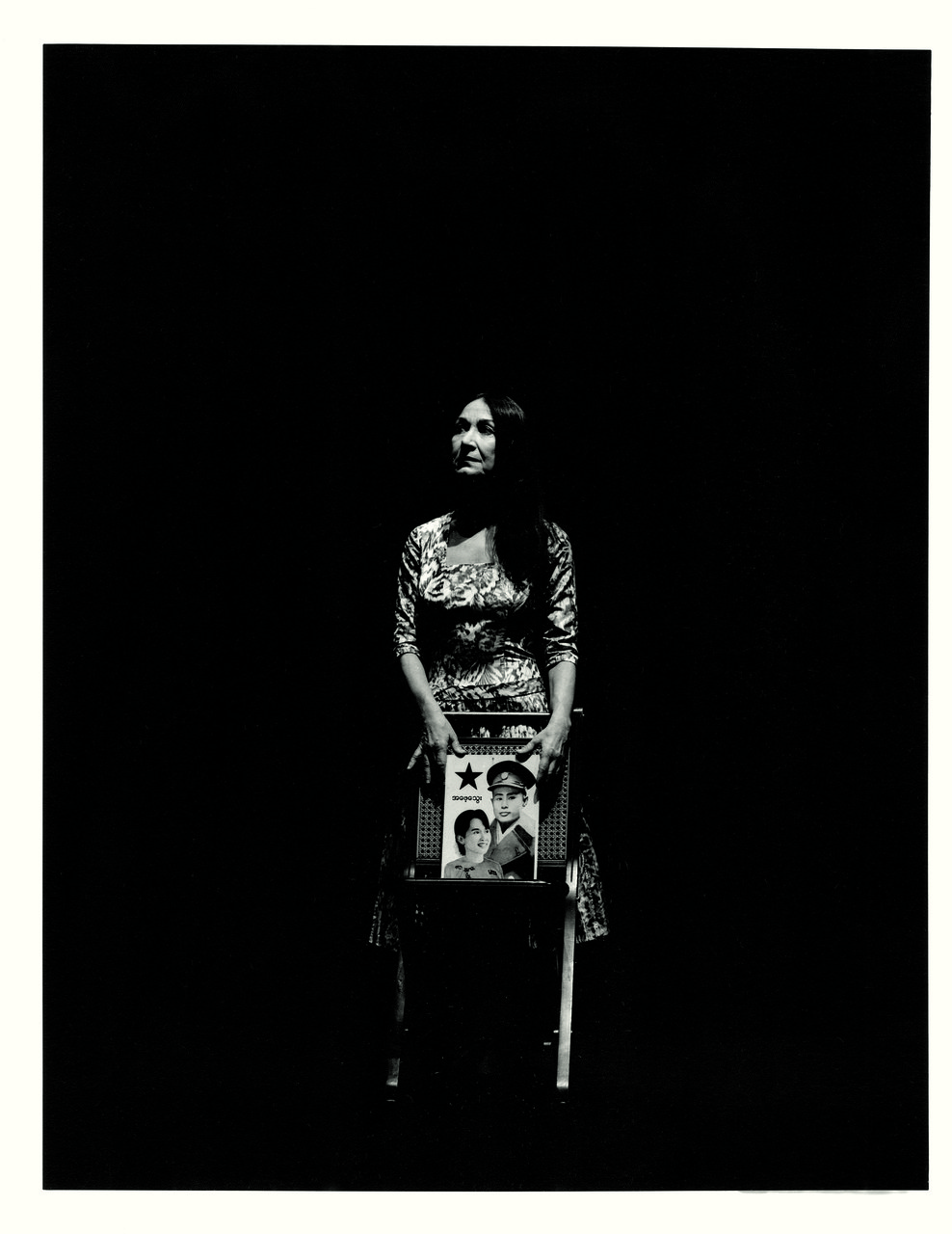

Cosa fissano le fotografie ufficiali dello spettacolo? Intanto sono state scattate da Enrico Fedrigoli, un fotografo anomalo che punta a «riscritture della scena» per cogliere «una realtà fuggevole ma presente» e usa il banco ottico: «il fotografo non guarda nel mirino della fotocamera e la fase di ripresa è priva dell’immediatezza che caratterizza lo scatto con la reflex. È una ripresa che obbliga a lunghe riflessioni e scelte in cui il fotografo si comporta sostanzialmente come un regista. La tecnica è importante e permette al fotografo di ottenere quello che ha costruito nella sua mente» (Fedrigoli 2013). Fedrigoli ha iniziato il suo rapporto con il Teatro delle Albe fotografando Polacchi (1998), subito avvertendo la difficoltà di fissare l’immagine di Ermanna: «come imbrigliare quel nido d'api, come fermare il vortice di energia?» (Mariani 2012). Nel buio di Sterminio (2006) il viso dell’attrice era illuminato da una pila, sembrava «uscire da sé per fissarsi in immagini inquietanti», qualcosa che poteva «far paura alla persona stessa», che faceva emergere i caratteri di forza celati solitamente dall’autocontrollo e dalla gentilezza, fino alla violenza (Mariani 2012) [fig. 1].

Una sfida a cogliere l’Ermanna nascosta, la violenza celata sotto la dolcezza appunto, la potenza selvatica e solitaria. Ma in Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi Fedrigoli non può riferirsi solo all’attrice, deve fare i conti con una donna altrettanto reale e per di più famosa, sicché le foto partono da un sentimento profondo di rispetto per la doppia identità del soggetto da fotografare. Si relaziona dunque alle modalità controllate e aggraziate con le quali questa figura pubblica si è imposta all’attenzione mondiale, ma pur sempre di foto col banco ottico si tratta. La mostrano raccolta in sé, piccola nel grande spazio della Storia; il suo corpo sfuma e si moltiplica quando viene fissato in contrapposizione con i militari dai fucili puntati, nell’avanzare simbolicamente si moltiplica; qualcosa può sorprendere nella mano che regge il ritratto del padre, quando le dita sembrano ingrossarsi uscendo dal polso sottile [fig. 2]. E poi ci sono i momenti privati in cui l’attrice è più libera e dunque anche il fotografo: ecco allora il suo volto dominato dall’inquietudine mentre si rivolge a un geco in un dialogo intimo con se stessa o la scena sconvolgente del dolore per la morte del marito [fig. 3]. Ma i contorni tengono e resta influente l’immagine della vera Aung San Suu Kyi: l’acconciatura dei capelli con i fiori, l’eleganza degli abiti, la forza gentile.

Nelle foto scattate durante le riprese cinematografiche da vari fotografi prevale la dimensione della bellezza, una bellezza armoniosa, che mi ricorda l’Ermanna giovane di Lacrymae e dei frammenti video da I brandelli della Cina che abbiamo in testa: un’eleganza non solo spirituale, lontana dalla «puzza di Campiano». Ma ora questa bellezza assume anche un sapore antico, quasi ottocentesco. [figg. 4-5]. Cosa è successo? C’è di mezzo l’esperienza cinematografica.

Tenendo conto del tema da affrontare, mi sono limitata a raccogliere le testimonianze di Ermanna Montanari (Ravenna, 20 settembre 2018) e del direttore della fotografia, Pasquale Mari (Parma, 27 settembre 2018), trascurando qui tematiche importanti che pure trattano, a cominciare dallo spazio. Mi riservo di dedicare prossimamente la dovuta attenzione all’autore principale, il regista nonché autore del testo teatrale e coautore della sceneggiatura, Marco Martinelli; di intervistare ancora Ermanna Montanari e Enrico Fedrigoli; e di approfondire la particolarità di Mari nel panorama dei direttori di fotografia: la sua provenienza dal teatro e il perdurante impegno teatrale, e le continuità che stabilisce fra teatro, cinema e documentario. Qualcosa da cui è partito lo stesso Martinelli: fare cinema da uomo di teatro.

A tutt’oggi Ermanna Montanari ha visto il film una sola volta né intende rivederlo, eppure questa esperienza ha comportato alcune conquiste importanti. Martinelli dice di averlo voluto fare per valorizzare il primo piano di Ermanna, per mostrare con questo elemento privilegiato del linguaggio cinematografico la complessità della sua vita interiore, quella che a teatro emerge e s’impone grazie alla voce. Ho già detto di come lei concepisca il suo corpo teatrale – a pezzi, scontornato, ribelle, indipendente – e di come la difficoltà di dominarlo la porti ad assumere un codice performativo orientale, una partitura rigorosissima, un meccanismo a orologeria che si riattiva come organismo vivente nel qui e ora dello spettacolo grazie a una mobilitazione interiore e fisica molto impegnativa. Agire l’esposizione di sé comporta l’osservazione di alcune regole, che si è data: la giornata vissuta in funzione dello spettacolo serale; la durata e la sacralità delle prove; un tempo anche lì, sul palcoscenico, per operare e rendere visibile il passaggio alla figura; un rapporto col pubblico vibrante ma protetto dalla lontananza spaziale e/o prodotta dalla scarsità di luce. Sicché la sua definizione ripetuta del palcoscenico come «patibolo» va letta fuor di retorica, come qualcosa di molto concreto, agli antipodi della realtà di un set cinematografico.

I primi dieci giorni sono infernali. Martinelli deve scuotere Ermanna con parole inusuali per il suo linguaggio di regista gentile; Mari alla fine è costretto a dirle bruscamente: «Ermanna basta. Adesso iniziamo a lavorare» (Ponte di Pino 2018, p. 156). E così avviene, grazie anche alle rassicurazioni dello stesso Mari, che le fa leggere alcune testimonianze di attrici sul loro rapporto con la macchina da presa e le mostra il girato sul monitor. Al regista il direttore della fotografia segnala subito un problema: il primo piano di Ermanna rivela una severità che non appare nei rapporti personali e che non appartiene al volto di Aung San Suu Kyi come lo conosciamo. Qualcosa che Ermanna non controlla e che la macchina da presa mostra inequivocabilmente. Eppure l’idea del film a Marco è venuta dalla somiglianza dei volti delle due donne: la forma e il colorito, e forse l’apparente dolcezza a tutela di personalità fortissime, autorevoli. La somiglianza è soprattutto di postura secondo Mari: da lontano, abbigliata alla birmana, vedendola camminare nel giardino più volte gli sembra di vedere proprio lei, Suu. Ma qui Ermanna gioca sul suo terreno: la costruzione lunga e attenta del corpo teatrale dell’altra, fino a possederlo senza esitazioni.

A bloccarla sono più elementi: il venir meno della ritualità teatrale nel caos del set, la diversità dei tempi, l’ingombro degli strumenti tecnici e la presenza di troppe persone, il doverci essere immediatamente dopo il ‘Si gira’. Ermanna fatica a concepire tutto questo come una forma diversa di ritualità, le manca quel tra che sulla scena permette il passaggio dalla quotidianità all’assunzione completa del personaggio. Inoltre, prende coscienza del fatto che non è possibile controllare una macchina produttiva così complessa, articolata, invadente. E come rinunciare a quella specie di partita a tennis che ogni volta si gioca fra sala e platea, mai uguale, e darsi una volta per sempre a pubblici a venire dall’energia sconosciuta? Come accettare di fissarsi in contorni immutabili, di diventare prigioniera della stessa pelle? «È la mia faccia, è questo che mi turba, è l’Ermanna – dice. Io non prescindo dal mio quotidiano al cinema e avverto una presenza troppo prepotente, che a teatro non c’è perché la lontananza crea intimità e non siamo noi. Come non essere noi al cinema, è questa la domanda, come non essere lì, perché la persona sullo schermo sei proprio tu». Come accettare di essere messi a nudo, di essere visti in tutti i pori della pelle, nella proprio bruttezza? Dove per lei «la bruttezza è un’eccessiva esposizione, la parte pornografica di noi».

Lo sforzo è immane ma il risultato segna una svolta nella carriera teatrale di Ermanna, sin nel suo modo di rapportarsi a me che la intervisto, dopo averla intervistata innumerevoli volte per il mio Fare-disfare-rifare nel teatro delle Albe. «Il regista dice “azione” e tu devi andare, devi essere lì, e da nessun altra parte, lì, a quel punto ti dimentichi di tutto. Io questo ho vissuto, la totale dimenticanza, non potevo controllare nulla, nulla». «Il dietro le quinte è lì e tu devi esserci all’ennesima potenza, tutto il caos e la melma e tu devi essere una luce perché la macchina ti acchiappi con la sua luce. Di Aung San Suu Kyi devi andare a prendere un segreto, nessuno sa come è vissuta per venti anni».

L’inizio del film assume un valore rituale che vale per tutta la realizzazione: Ermanna indossa una maglietta con un drago e gli anfibi ai piedi, come se andasse a una manifestazione; una bambina mette un fiore sui suoi capelli raccolti e lei diventa Aung San Suu Kyi, «combattente senza armi». Ha «dovuto comprendere» che alla radice del suo blocco c’era un’incomprensione del linguaggio cinematografico: «affrontare l’entrata di fronte alla macchina è completamente diverso dall’affrontare l’entrata per darsi a vedere a una platea. Il punto energetico è completamente diverso», non erano possibili i «tempi lunghissimi» della sua preparazione teatrale né poteva «mettere il becco su tutto» di fronte a tanta «macchineria» di cui pure avvertiva «la magia». Ha cominciato ad «abbandonarsi», a lasciarsi «prendere dal tempo», a fare tutto quello che le veniva chiesto, perché al cinema «la presenza viene da un’altra parte». «Ci son voluti dieci giorni e poi tutto filava»: un soffio, la sensazione di essere «sollevata».

Nel film la distanza dalla storia e dalla biografia è anche più forte che nello spettacolo, per la scelta di raccontare attraverso la mediazione del teatro: tutto si svolge dentro al Rasi, al suo ‘corpo’ intero. Qui irrompono sei bambine, il loro sguardo ci fa incontrare Aung San Suu Kyi. «Le bambine sono state una delle cose più belle, noi tutti ai piedi di Marco Martinelli, pifferaio come non mai. Il coro è stata una delle cose più emozionanti e gratificanti da filmare», dice Mari. Che mi segnala le scene che gli sono più care, fra cui queste tre. La prima corrisponde alla battuta di Suu che recita: «La tenebra c’è sempre stata. È la luce che è nuova». Per lui è questa «la frase guida, e lei dicendola esce dal sole che le arriva dalla finestra, si mette con le spalle al muro ed entra in un cono d’ombra, quello per me è il momento più poetico del film. Poi vediamo le bambine che festanti irrompono nel magazzino». Come a dire che il corpo cinematografico è fatto della sostanza dei sogni, luce e ombra, una particolare trasparenza della carne. La seconda scena eccezionalmente si svolge all’aperto, quando scorrono i titoli di coda: alla fine dei vent’anni agli arresti Suu esce dal chiuso e si addentra in un bosco ravennate che evoca la Birmania. La vediamo di spalle: e davvvero Ermanna diventa lei nell’atto di distanziarsi, forte dell’aver acquisito la sua postura, la sua camminata. Il terzo momento è quello della danza di dolore di Suu per la morte del marito, preceduta dall’immagine dall’alto di Ermanna con il chimono disteso, ornato di fiori, «con una luce fatta di chiaroscuro». Lì, dice Mari, «mi sono sentito veramente a casa, molto teatrante insieme a loro. Sono scene in cui la mia troupe si sorprende perché […] cerco di entrare nella luce del teatro, suggerita dal teatro, da quello che c’è in scena, prendendo anche dei rischi». Mi sembrano parole efficaci per illuminare una delle sfide più importanti di tutto il film: il cinema è cinema e il teatro è teatro, ma il loro incontro può diventare incredibilmente naturale e fertile, grazie anche al lavoro su di sé fatto dall’attrice protagonista, al percorso che ha dovuto compiere [fig. 6]. Qualcosa che il frammento della danza esprime molto efficacemente: per il suo alto tasso di teatralità e per come cambia sullo schermo grazie al primo piano e al montaggio. Il dolore è tale che il corpo non riesce a schiantarsi a terra mentre i capelli, liberati dall’acconciatura, sembra che schiaffeggino il viso.

In conclusione, mi sembra lampante che nel film i sipari sono davvero tanti e di tutti i tipi mentre negli assolo teatrali Ermanna ha bisogno di collocarsi in una sorta di schermo che faccia da cornice ai suoi scontornamenti e diriga l’attenzione sulla voce [figg. 7-8].

Bibliografia

F. Deriu (a cura di), Lo schermo e la scena, Venezia, Marsilio, 1999.

E. Fedrigoli, ‘Enrico Fedrigoli e la fotografia di teatro’, Fotografi, 4, aprile 2013, pp. 114-121.

L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata (a cura di), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, Milano, Rosenberg & Sellier, 1988.

C. Jandelli, L’attore in primo piano. Nascita della recitazione cinematografica, Venezia, Marsilio, 2016.

International School of Theatre Anthropology, Anatomia del teatro, a cura di N. savarese, Firenze, la casa Usher, 1983.

L. Mariani, Ermanna Montanari. Fare-disfare-rifare nel Teatro delle Albe, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2012 (Do, undo, do over. Ermanna Montanari in Teatro delle Albe, trad. di T. Haskell Simpson, Titivillus 2017).

M. Martinelli, Vita agli arresti di Aung san Suu Kyi, Bologna, Luca Sossella editore, 2014.

C. Meldolesi, ‘Il teatro dell’arte di piacere. Esperienze italiane del Settecento francese’, Teatro e Storia, 4, aprile 1988, pp. 73-97 (ora in Pensare l’attore, a cura di L. Mariani, M. Schino, F. Taviani, Roma, Bulzoni, 2013, pp.1-21).

O. Ponte di Pino, ‘La mia voce non è un soldatino. 10 frammenti di una conversazione con Ermanna Montanari, Art’o, 1, marzo 1999.

O. Ponte di Pino (a cura di), Teatro e cinema: un amore non (sempre) corrisposto. La storia, le testimonianze degli artisti, le Buone Pratiche, Milano, FrancoAngeli, 2018.