Alle modelle di carta delle riviste glamour, le artiste degli anni Settanta rispondevano con l’affermazione della fisicità del proprio corpo, scrutato ed esibito in tutti i suoi reali ʻdifettiʼ e sottoposto a situazioni di pericolo per esprimere il dolore e la sofferenza. Le donne si servivano del loro corpo, filmato nei video, come vera e propria arma contro una società profondamente maschilista, usando spesso la ʻmascheraʼ dell’uomo o del supereroe come mediazione tra sé e il mondo, lavorando non semplicemente sulle immagini della cultura di massa, ma sulle immagini femminili della cultura di massa. In anni più recenti, in particolare a partire dagli anni Novanta del XX secolo, le artiste che hanno lavorato con il proprio corpo, non avendo più bisogno di affermare qualcosa, sono passate dalla rivendicazione sociale e di genere a una più sottile e profonda analisi del Sé, dei propri bisogni affettivi, della propria specificità nel mondo. E come sostiene Maria Rosa Sossai «è il video in particolare per molte artiste il modo più diretto per autorappresentarsi, per instaurare un rapporto immediato con il reale e aprire spazi di libertà creativa e di intervento critico» (Artevideo, p. 87).

In realtà, sia la connotazione intimista, sia l’uso del video, sono aspetti che le giovani della generazione italiana, che emerge in modo dirompente e inatteso tra anni Novanta e Duemila, ereditano dalle artiste del decennio del dissenso. In Italia, infatti, la maggior parte delle ragazze che aderirono al femminismo si distinsero, rispetto alle più agguerrite americane, per azioni artistiche decisamente meno esplicite e violente, declinate in una introspezione diaristica, anche quando si presentavano decisamente impegnate nel sociale. Usare il video – come la fotografia o la performance – significava per loro lavorare in un territorio neutrale perché ancora vergine, non compromesso con il peso della storia dell’arte, fino a quel momento impostata su binari prettamente maschili. La studiosa Maria Antonietta Trasforini inoltre ipotizza un legame tra la ricerca sul linguaggio proprio dell’arte delle donne e la grande transizione sociale e culturale di quegli anni. Il mondo dei media, che rappresentò uno degli ambiti più frequentati dalle donne nel lavoro, fu anche di conseguenza quello che più vide impegnate le artiste. Proprio lo stimolo alla ricerca e all’uso di nuovi mezzi come il video, per sua natura onnicomprensivo e contaminato da altre modalità di comunicazione, ha messo meglio in luce nell’arte della generazione seguente le differenze. Il raggiungimento di quella che negli anni Settanta si rivendicava pubblicamente come ʻuguaglianzaʼ – sia sul piano della teoria sia, appunto, attraverso forme d’arte estremamente politicizzate e sociali – non ha portato all’appiattimento ma alla valorizzazione di quegli aspetti, spesso legati all'intimità, che sono specificamente femminili. Questo concetto è stato ribadito anche nel corso di un convegno organizzato nel 1996 dal Castello di Rivoli, al quale hanno partecipato diverse donne della cultura italiana e che ha voluto porre l’attenzione sul nesso tra «creazione dell’opera e creazione dell’identità» (Pasini 1997). Termine quest’ultimo, tradizionalmente inteso dalla politica femminista nella distinzione tra maschile e femminile, messo in discussione da teoriche e filosofe del pensiero della differenza, quali Donna Haraway, Rosi Braidotti, Luce Irigaray, Teresa De Lauretis, che in modo diverso, in accordo con il pensiero postmoderno, hanno teorizzato l’impossibilità della definizione certa e univoca di identità. Il video diventa così per molte artiste mezzo di esplorazione delle molteplici identità e articolazioni dell’Io.

Nell’era postmediale, quella in cui si superano i mass-media in favore di un utilizzo dal basso dei media in chiave più critica (Eugeni 2015), e caratterizzata secondo Rosalind Krauss (L’arte nell’era postmediale, 2005) proprio dall’apertura dell’arte a media differenti, anche l’uso del corpo nella videoarte è profondamente differente. In concomitanza con lo sviluppo esponenziale delle tecnologie interattive, circa dall’inizio degli anni Novanta le artiste esplorano soprattutto la partecipazione sociale e l’interazione, costruendo modelli di partecipazione sociale atti a produrre relazioni umane. Questa arte non si offre come critica alla società e non propone modelli alternativi ideologicamente connotati, ma semplicemente si pone come un momento di ʻvissutoʼ alternativo all’interno del contesto sociale di cui assimila le forme stesse di interazione, le logiche occulte, le pratiche tecnologiche. Il video lascia spazio all’immaginario, talvolta creando scenari complessi, non basati su azioni ripetitive, violente o di immediata decodificazione, ma su storie raccontate attraverso la voce e immagini che si intrecciano, anche su schermi paralleli. Il corpo, tornato a essere centrale nei video delle donne, non è inteso come luogo della differenza solo biologica ma come «incarnazione delle differenze specifiche dei soggetti, deposito della memoria culturale» (De Cecco, p. 20). Attraverso l’affermazione di poetiche individuali le donne si confrontano con il mondo esterno partendo dal Sé, rinnovando l’interesse per le microstorie, il quotidiano, la dimensione privata e intima. I temi dell’identità e della sessualità vengono affrontati in modo più ludico e nell’uso del corpo, che è stato un cavallo di battaglia della generazione delle artiste femministe, cambiano i termini di riferimento. L’equilibrio tra esterno e interno è più sottile e più labile, meno esplicitamente dichiarato. Questa dimensione può essere riassunta con i termini di ʻresponsabilità e posizionalitàʼ di cui parla Rosa Braidotti, o di ʻsapere situatoʼ secondo la definizione di Donna Haraway. Il corpo dell’artista non viene semplicemente registrato durante la performance, ma raccontato attraverso la narrazione e la costruzione di scenari complessi o comunque mediati scenograficamente.

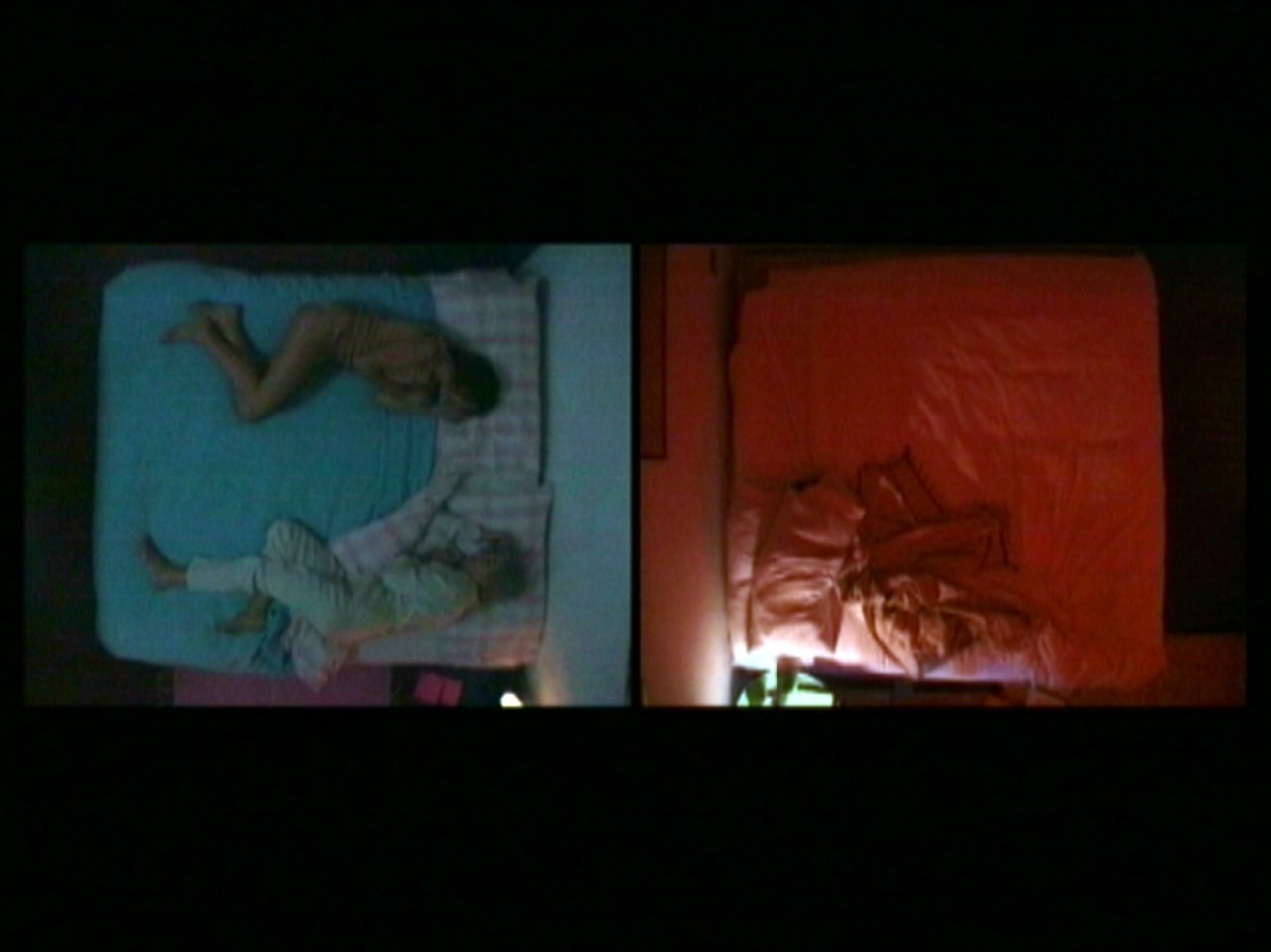

Nella videoinstallazione Let me take you down the corridors of my life (2000) [fig. 1] Ottonella Mocellin racconta un’azione avvenuta al centro di Milano: nel primo video l’artista, vestita in maniera infantile, cammina per strada alzandosi la gonna e mostrando le mutande ai passati, nel secondo i passanti camminano in direzione opposta all’artista. Ribaltando la prospettiva, la vittima di un potenziale maniaco diventa emblema dell’alienazione e della precarietà dell’individuo in mezzo alla folla che abita la città. La bambina con il suo comportamento esibizionista, ma non violento o perverso, esprime il bisogno di comunicare la propria identità: si rende vulnerabile perché bisognosa di uno scambio. Nei suoi lavori Mocellin – che mette al centro il suo corpo, fragile e fortemente espressivo – non si risparmia, mostra con estrema generosità se stessa, il suo bisogno di relazione. Emblematici in questo senso sono i lavori con il marito Nicola Pellegrini che esplorano il loro rapporto d’amore e i video in cui si confronta con la madre. In Potremmo chiamare ossessione questo versante notturno della parola (2001) [figg. 2-3-4], interpretando sia la madre che la figlia, Mocellin mette in scena su due videoproiezioni la relazione tra le due donne che si parlano senza guardarsi. La figlia dorme, mentre la sua voce fuori campo bisbiglia parlando dei suoi sogni e del suo bisogno d’amore; la madre, insonne e nervosa, risponde con cinismo e disillusione, come se le sue esperienze le avessero tolto ogni possibilità di sognare e di confrontarsi con l’eccessiva emotività della figlia.

L’aspetto introspettivo che emerge in questi video si può ritrovare anche in un lavoro di Stefania Rossi, dove il corpo dell’artista addirittura scompare dalle immagini, pur essendo idealmente sempre presente. Si tratta di Derivazioni = Psicogeografia del periferico (2007), un video in cui, attraverso un viaggio in auto nella periferia della città, l’artista misura il rapporto tra il proprio corpo e lo spazio del mondo, spesso inconoscibile e quindi distante. Tra i testi di Merlo Ponty inseriti nel video si legge: «Il mondo è ciò che io percepisco. Ma la sua prossimità assoluta, dacché la si esamina diviene anche inspiegabilmente una distanza irrimediabile». Il corpo è misura del rapporto con l’esterno da sé: non si vede, ma è raccontato dalle parole dell’artista e dai suoni organici che si mischiano alle immagini e ai rumori della città che scorrono dal finestrino. La relazione tra corpo femminile e spazio architettonico è anche in alcuni video di Monica Bonvicini, artista che nei suoi lavori (non solo video, ma anche installazioni) indaga le relazioni tra spazio, genere e potere. Decostruendo la presunta neutralità degli spazi architettonici e delle strutture di potere mette in luce i pregiudizi e lo sguardo maschile dominante. Nella videoinstallazione su due schermi Destroy she said (1998) esplora il ruolo della donna in alcuni film d’autore degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta mettendo in luce quelle scene in cui il corpo dell’attrice è costretto da elementi architettonici: contro un muro, una porta, etc. Mentre nel video Hausfrau Swinging (1997) una donna nuda in una struttura angolare, con la testa infilata in una casa di cartone, sbatte la testa contro i muri. La videoinstallazione, tra l’altro, è collocata in un angolo, costringendo lo spettatore ad assistere alla scena dallo stesso punto di vista. Se questo lavoro ricorda le prove di resistenza del corpo di artiste come Marina Abramovic o Yoko Ono, il video Bianca e il suo contrario (2007) di Marzia Migliora [figg. 5-6], può essere messo in relazione, quantomeno per l’attenzione alla dimensione cromatica, alle azioni di Gina Pane in cui però, a differenza di quelle, la violenza emotiva si trasforma in una dimensione più astratta. Nel video, a misura reale, l’artista è in piedi e immobile, con lo sguardo fisso verso l’osservatore. Indossa un abito bianco e ha in mano un bouquet, come una sposa. Improvvisamente dall’alto cadono gocce nere che colorano completamente il suo corpo e l’abito.

Anche quando il corpo è nudo, come nel video 7712632 di Francesca Cogni e Simona Bonini, che mostra una donna mentre tira la pasta con tutto il suo corpo [figg. 7-8], o in Io sono fiore (1997) di Ivana Falconi, in cui l’artista appare intenta a disegnare fiori sul suo corpo in un parco, non c’è ostentazione né violenza, solo desiderio di autenticità, di isolamento e di fuga in uno spazio proprio.

La rappresentazione del corpo, all’interno delle tematiche identitarie, in alcune artiste rivela anche una compromissione stretta con la tecnologia, in particolare in video che esplorano il confine tra naturale e artificiale. Tale aspetto può essere inteso in due modi differenti: quello della trasformazione del corpo in strumento modellabile dalla tecnologia, e quello della sua ʻmodellazioneʼ attraverso le immagini trasmesse dai social.

I video di Francesca Semeria, Cuoghi Corsello (Monica Cuoghi e Claudio Corsello), Bianca Valente (Giovanna Bianco e Pino Valente), in particolare, sembrano scaturire da un immaginario frutto di mutazioni genetiche, che segnano il passaggio dalla dimensione naturale del corpo umano alla sua immagine ricostruita virtualmente. Attraverso collage di immagini tratte dai media o rielaborate dalla computer grafic, nei loro video i corpi appaiono frammentati e parcellizzati in sequenze ritmate da suoni ripetuti e ossessivi. Le immagini seguono il ritmo matematico dei dati numerici del computer restituendo una dimensione del corpo parcellizzato, coincidente con una società che mina il concetto di unitarietà in favore della decostruzione e della frammentazione. Aspetto quest’ultimo che Owens (Owens 2010) ha messo in relazione proprio con l’affermazione di una soggettività plurale – dopo la crisi del soggetto modernista, inteso come universale, centrale e maschile – avvenuta in seguito al femminismo e il postmodernismo.

In quella che Byung-Chul Han ha definito «società della trasparenza» (Byung-Chul Han 2014), cioè una società permeata da Internet e dai social, inoltre si rompono, non sempre consapevolmente, i confini tra mondo reale e mondo immaginario. Internet ha portato al superamento di ogni barriera tra il privato e il pubblico, ma lungi dal rappresentare una nuova frontiera di liberazione per la donna e il suo corpo, rischia di ingabbiarla nuovamente negli stereotipi maschili che le donne del Sessantotto hanno così faticosamente cercato di abbattere. La legge dei ʻlikeʼ domina sui social e nei blog e le principali vittime di questo nuovo meccanismo sono proprie le donne, che esibiscono il loro corpo obbedendo ai dettami del ʻmercatoʼ: abiti rigorosamente firmati, labbra, zigomi e glutei modellati dalla chirurgia plastica sono i modelli per moltissime teenagers e donne mature che sfidano il passare del tempo. Le artiste indagano anche questa dimensione del corpo femminile. Ne sono un esempio i lavori performativi e video di Vanessa Beecroft, che sottolineano come la mancanza di libertà per la donna oggi possa derivare non più soltanto da costrizioni esterne, ma anche da condizionamenti psicologici causati dalla società. Le sue modelle seminude, magrissime, utilizzate all’interno di performance, sempre mediate dal video o dalla fotografia, denunciano uno dei mali della società occidentale, quello che impone alle giovani donne modelli di bellezza irraggiungibili e che può portare a gravi disturbi psicologici come l’anoressia. Mariuccia Pisani nel video Wwwoman (2007) esplora con diversi materiali presi da Internet e dai media i modelli e gli stereotipi più comuni sulla femminilità: dalle sfilate, alla pin up, alle immagini della Madonna e di madre di Teresa di Calcutta.

Il modello di corpo femminile trasmesso dai social è del resto sempre più vicino a quello dei videogiochi e della realtà virtuale: Gazira Babeli è un’artista che dal 2006 agisce sulla piattaforma virtuale di Second Life. Non è un personaggio reale, ma la proiezione virtuale di un’identità nascosta, un progetto di costruzione identitaria in un mondo simulato. Il suo avatar ha un corpo femminile in tutto e per tutto elaborato secondo il modello fittizio di una bellezza costruita dalla chirurgia estetica. Attraverso il modello estetico dell’avatar racconta un mondo estremo, dove la tecnologia prende il sopravvento sulla donna e sul suo corpo: «Non serve uscire di casa, basta entrare in un bagno. Un corpo per sentirsi visualmente corretto deve costantemente spalmarsi di superstizioni tecnologiche differenziate: viso, ginocchia, gomiti, ascelle, polpacci. Costa caro un corpo al pezzo. Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe? Questa è già teologia» (Vaglio 2007). Una ʻteologiaʼ che rischia di confondere continuamente la realtà con la finzione, obiettivi estetici irraggiungibili con la dimensione più vera della bellezza del corpo. Secondo Baudrillard nella virtualità avviene qualcosa di molto diverso rispetto allo spettacolo, che lasciava ancora spazio a una coscienza critica e a una demistificazione. Noi oggi non siamo più spettatori, ma «attori della performance e sempre più integrati nel suo svolgimento» (Baudrillard, p. 33). Mentre potevamo in qualche modo difenderci dall’irrealtà del mondo spettacolarizzato dai mezzi di comunicazione di massa, non possiamo più farlo davanti «all’estrema realtà di questo mondo, davanti a questa perfezione virtuale».

Bibliografia

M. R. Sossai, Artevideo. Storie e culture del video d’artista in Italia, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2002.

J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, (Le crime parfait, Paris, Éditions Galilée, 1995), Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996.

E. De Cecco, ʻTrame: per una mappa transitoria dell’arte italiana femminile degli anni Novanta e dintorniʼ, in E. De Cecco, G. Romano (a cura di), Contemporanee: percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta ad oggi, Milano, Postmediabooks, 2002.

C. H. Byung, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014.

R. Eugeni, La condizione postmediale: media, linguaggi e narrazioni, Brescia, La Scuola, 2015.

R. Krauss, L’arte nell’era postmediale, Milano, Postmediabooks, 2005.

C. Owens, ʻIl dibattito sull’Altro Femminismo e postmodernismoʼ, in H. Foster (a cura di), L’Antiestetica, Milano, Postmediabooks, 2010.

F. Pasini, Scrivere vivere vedere, Milano, La Tartaruga edizioni, 1997.

M. A. Trasforini, ʻDecostruzioniste ante litteramʼ, in L. Iamurri, S. Spinazzé (a cura di), L’arte delle donne nell’Italia del Novecento, Roma, Meltemi, 2001.

L. Vaglio, ʻIntervista a Gazira Babeliʼ, Affari italiani, 2007 ˂http://gazirababeli.com/TEXTS.php?t=lucavaglio˃.