In una nota preparatoria alla Chambre claire del 17 gennaio 1980, Barthes affermava: «Je ne suis pas spécialiste de la photo: je ne suis spécialiste que de moi-même».[1] La frase, con una sagacia retorica che riecheggia Montaigne, mette in luce il legame tra racconto di sé e fotografia e allo stesso tempo suggerisce che quest’ultima non possa essere analizzata senza la parte autobiografica che le è propria. La fotobiografia, per usare il controverso neologismo di Gilles Mora, rivela l’ineludibile impronta personale presente in ogni scatto, oltre a definire le opere in cui si combinano immagini e narrazione personale.[2]

È questo il tema del Focus Punctum in motion,[3] che raccoglie otto saggi interdisciplinari aventi come denominatore comune fotografia e racconto di sé tra letteratura e cinema. Alcune linee di forza attraversano e accomunano i progetti degli scrittori e dei registi studiati in questo primo Focus, al quale seguirà un secondo, previsto per il prossimo numero di Arabeschi, dedicato agli incroci intermediali più sperimentali e alle implicazioni culturali e formali dell’immagine digitale, del video e del racconto multimediale.[4]

1. Fotografia, ritratti, identità

Fin dalla sua invenzione, la fotografia ha compiuto una rivoluzione che ha toccato la parola letteraria e altri media che la hanno integrata al loro messaggio.[5] Una spiegazione di questa pervasività sta nel fatto che il soggetto fotografato, per quanto ignoto o già dimenticato, non smette di interpellare l’osservatore.[6] A ispirare scrittori e cineasti è dunque la duplice natura del dispositivo fotografico che, da un lato, rappresenta il suo oggetto in modo fedele ed è dotato dunque di una particolare forza testimoniale, e che dall’altro «resta tuttavia costituzionalmente incompleto e frammentario»,[7] perché l’inquadratura e l’istante dello scatto l’hanno ‘bloccato’, sospeso in attesa di essere completato, ricostruito.

La scrittura grafica e il procedimento filmico costituiscono quel supplemento che sembra indispensabile all’immagine quando l’autore parla di sé. Così la fotografia partecipa alla creazione delle mitologie individuali, quando il ritratto, combinandosi con la parola o con il fotogramma, diviene uno strumento prezioso per l’autore o il regista interessato a narrare la propria storia.[8] Le fotobiografie hanno segnato l’immaginario del Ventesimo secolo, a partire da Nadja di Breton (1928),[9] caratterizzandosi per la scrittura lacunosa e il rilievo dato all’archivio nella sua dimensione intima, sempre più intrisa di frammentarietà e di fragilità esistenziale.[10]

Alla base del photographic turn avvenuto in letteratura intorno agli anni Ottanta vi è certamente l’opera di Roland Barthes, cui numerosi saggi fanno riferimento. In particolare Roland Barthes par Roland Barthes, l’autobiografia sui generis del 1975 in cui coesistono scrittura, materiale fotografico e disegni, seguita nel 1980 da La Chambre claire, il noto saggio autobiografico sulla fotografia.[11] Oltre a mostrare in vivo il dinamismo dell’incontro tra testo e immagine, entrambe le opere erano, nell’intenzione dell’autore, lo snodo tra la scrittura saggistica e letteraria cui ambiva. La ricchezza dell’autobiografema che coniuga punctum e studium e l’apertura trasversale verso altre discipline (cinema, musica, letteratura, moda e pubblicità) ne erano dunque il presupposto. Un altro importante lascito barthesiano, che riappare nelle opere di alcuni scrittori analizzati in questi saggi – in particolare Annie Ernaux, Michele Mari e Ohran Pamuk –, riguarda la scrittura composta di appunti, di notazioni di elementi della vita quotidiana che scompaginano la linearità retrospettiva del racconto autobiografico tradizionale proponendo nuove forme dell’identità personale.[12]

L’invenzione della fotografia ha contribuito alla diffusione di una nuova modalità del racconto di sé che interroga direttamente la rappresentazione dell’identità, come mostra Emanuele Crescimanno attraverso lo studio dei saggi di Paul Valéry sul ritratto, che ampliano la questione per farne un interrogativo metafisico sulla natura plurale dell’io. Ogni tentativo autobiografico scaturisce da una situazione di alterità, di difficoltà nel riconoscersi nel proprio volto, una volta che questo viene ‘oggettivizzato’ per essere rappresentato. L’immagine riuscita, quella in cui si è fotogenici, è paradossalmente quella in cui non ci si riconosce: questo scarto consente all’osservatore di scoprire qualcosa di sé come altro, aprendosi alla pluralità del vissuto e dell’io. Crescimanno riconosce in quest’aspetto della riflessione di Valéry l’origine del soggetto frammentato, ‘crepato’ che caratterizza tanta parte della rappresentazione autobiografica nel Novecento.

Il rapporto tra ritratto fotografico e identità, al centro dei saggi dei Cahiers qui esaminati, pone questioni implicite in ogni ricerca autobiografica e ricorre in tutti i contributi del Focus. I contributi coprono un arco cronologico ampio, dalla stessa riflessione di Valéry del 1924 all’opera di Peter Handke del 1972, fino ai film di Michelle Citron (1980) e di Ingmar Bergman (1984). Autori e autrici di orizzonti geografici diversi – Annie Ernaux, Colette Fellous, Mike Hoolboom, Alina Marazzi, Michele Mari, Ohran Pamuk – con i loro fototesti e opere audiovisive confermano che la ‘vita illustrata’ con la sua vertigine autoptica[13] continua ad affascinare spettatori e lettori contemporanei, eredi della società dello spettacolo,[14] e che le rappresentazioni autobiografiche contemporanee ancora incrociano racconto di sé e fotografia. In altri termini, i case studies analizzati rivelano modalità e ragioni per cui scrittori e cineasti si sono serviti del mezzo fotografico per le loro opere autobiografiche. Se l’immagine mette in questione la scena borghese dell’identità familiare, essa serve anche da ‘ancoraggio’ temporale a tempi perduti e da collante intergenerazionale per la trasmissione dei ricordi. E ancora, la dimensione individuale, solipsistica, unita alla rapidità dell’esecuzione fotografica, richiamano il supporto dell’invenzione letteraria e filmica.

Alla luce di questo, e senza escludere sovrapposizioni e intrecci tra gli argomenti dei saggi, è possibile identificare tre grandi filoni tematici che animano questo Focus. Il primo riguarda il rapporto tra verità e invenzione, di particolare rilevanza nell’ambito autobiografico, che ha come effetto la percezione della frammentazione dell’io che si riverbera in una scrittura incompleta, che cerca di aderire al reale, che vuole essere simile alla notazione di vita, ma che necessita di ampliamenti narrativi finzionali.

Il secondo è il tema dell’origine: molti autori e registi desiderano ricostruire le loro radici biografiche e culturali attraverso la rappresentazione di una figura familiare di riferimento, frequentemente identificata nella madre. Spesso lacunosa e frammentaria, tale rappresentazione è anche animata dal desiderio di uscire dalla sfera individuale per conferire alla testimonianza personale una dimensione collettiva, dotandola di un valore storico e politico.

Il terzo filo conduttore è il tema della scomparsa, in cui riecheggia lo spectrum evocato da Barthes nella Chambre claire come uno degli elementi fondanti della fotografia. Il fantasma dell’eclissi della memoria ossessiona la rappresentazione autobiografica in tutte le sue forme, affidando all’immagine fotografica, che sancisce un ineludibile quanto concreto ciò-è-stato, il valore di una reliquia preziosa, ma fragile e tutt’altro che rassicurante.

2. Invenzione, origine, scomparsa

Il primo filo rosso, quello della fertile intersezione tra verità e invenzione, è particolarmente delineato negli studi di Roberta Coglitore e di Corinne Pontillo, che indagano rispettivamente i fototesti di Michele Mari e di Ohran Pamuk. Tali ricostruzioni auto/biografiche, pur prendendo le mosse da un’adesione della scrittura al reale, si costruiscono anche attraverso l’invenzione e l’autofinzione, mentre l’immagine contribuisce a sfumare il confine tra mondo reale e finzione romanzesca. La fotografia, riprodotta nelle opere di Mari e Pamuk, in alcuni casi fa da trampolino alla finzione, che nasce dallo sforzo immaginativo e creativo compiuto dallo scrittore per conferire un senso all’immagine nell’economia del racconto.

L’analisi di Roberta Coglitore prende dunque le mosse da tre opere di Michele Mari, diverse tra loro per genere e statuto – Filologia dell’anfibio. Diario militare (1995), Asterusher. Autobiografia per feticci (2015) e Leggenda privata (2017)[15] –, di cui individua le caratteristiche peculiari, mostrando come la cultura visuale di Mari appaia sempre più chiaramente nei suoi testi, inseriti così nel solco della tradizione familiare e materna grazie al racconto autobiografico. Ma è nell’autofinzione di Leggenda privata (2017) che il confine tra verità e invenzione viene travalicato da un protagonista costretto a scrivere la sua autobiografia trasformata in letteratura fantastica, capace di affrontare le paure più recondite dell’uomo, in primis l’ossessione di scrivere la propria vita.

A sua volta, Corinne Pontillo prende in esame le due opere che meglio interpretano il legame tra la predilezione iconotestuale di Pamuk e la sua rappresentazione letteraria dell’io. Esiste infatti un percorso che conduce da Istanbul, melanconico memoir sulla città e sull’infanzia e giovinezza del futuro scrittore, a Balkon. Qui, una selezione delle numerose immagini scattate dallo stesso Pamuk dal suo balcone di casa nel quartiere di Cihangir ad Istanbul, affacciato sul Bosforo, il Corno d’Oro e il mar di Marmara, accompagna una riflessione sulla scrittura che trova nella fotografia l’energia seminale.[16] La struttura intermediale di questi testi ha un ruolo fondamentale nella costruzione dell’io autobiografico in cui l’immagine è interiorizzata attraverso la parola letteraria che in Istanbul si interroga sui limiti tra realtà e invenzione romanzesca, mentre in Balkon si concentra di più sul linguaggio fotografico.

Il secondo filone tematico accomuna i saggi di Faten Ben Ali e di Laura Busetta.[17] La questione delle proprie origini ebraiche e tunisine e dell’identità plurima è infatti al centro delle opere di Colette Fellous che Faten Ben Ali analizza nel suo saggio, soffermandosi sulla valenza delle fotografie nella trilogia autobiografica dell’autrice, Avenue de France (2001), Aujourd’hui (2005) e Plein été (2007).[18] Atout supplementare, esse sono la testimonianza che impedisce al passato di evaporare, perdendosi definitivamente. Secondo Faten Ben Ali, la scrittura di Fellous prende le mosse da questo dovere di memoria, legato evidentemente a un’identità molteplice che la colonizzazione ha reso ancor più complessa, in un intreccio tra dimensione individuale e temi collettivi o generazionali. Scrivere è intimamente legato al vedere, tanto che Fellous costruisce la sua autobiografia scorrendo le immagini della sua infanzia maghrebina e quelle delle pellicole che hanno segnato la sua vita coloniale a Tunisi.

Laura Busetta analizza alcuni first person documentary in cui le fotografie e le immagini filmiche d’infanzia attivano una memoria che si fa (ri-)scrittura del sé. Rimandando alla famiglia, questi materiali consentono infatti di raccontare e quasi ritrarre a posteriori una figura genitoriale che viene ricostruita per innescare domande su di sé, sulla propria origine, e per tentare di portare a compimento un proprio processo di individuazione. Tra i filmaker analizzati dall’autrice ci sono Alina Marazzi, Michelle Citron e Mike Hoolboom, ma il suo sguardo critico si estende fino all’episodio Be right Back (2013) della serie televisiva Black Mirror, in cui entrano in campo le identità digitali e l’intelligenza artificiale. Se Liseli Hoepli Marazzi non riesce a riconoscersi nelle immagini degli home movies in cui viene ripresa da bambina e donna adulta, perché non dicono la sua verità, la figlia Alina, da cineasta, mette in discussione la verità delle immagini fotografiche e filmiche, interrogando tanto la sua origine quanto la sua vocazione e dimensione d’artista. Ed è questa una traccia che possiamo ritrovare in tutti i casi studiati da Busetta.

La riflessione di Régis Debray sulla vita e morte delle immagini in Occidente[19] riecheggia nei contributi intrecciati dal terzo filo di questo Focus, in cui la fotografia è intrinsecamente connessa al tema ‘orfico’ della scomparsa. Per alcuni autori analizzati, essa conserva infatti la sua aura spettrale, associando una nota testamentaria al valore testimoniale dell’immagine. È il caso del saggio di Francesca Tucci sul ritratto della madre di Peter Handke in Wunschloses Unglück (1975),[20] nel quale l’autore si interroga sul suo ruolo di descrittore e di descritto al tempo stesso di fronte alla notizia del suicidio della madre, appresa da un trafiletto di cronaca. Il fascino del testo sta nella sua scrittura sub specie fotografica: quasi priva di connettori casuali, esplicativi e temporali, imita il principio di contiguità fotografica, passando da un elemento narrativo all’altro con una paratassi visiva capace di riprodurre lo sguardo che si ‘mobilita’ di fronte a un’immagine che interpella l’osservatore. La studiosa ripercorre la vocazione documentaria della narrazione, affidando alla finzione la descrizione di una climax fatta di povertà, impotenza e mancanza di volontà. Per «padroneggiare la voluttà del terrore» lo scrittore fa del suicidio materno un ‘caso’: la questione che dolorosamente viene posta è quella femminile, dell’impossibilità di un futuro in un momento storico – quello del nazionalsocialismo e del dopoguerra in Austria e in Germania – in cui la donna era in balia della famiglia e della storia, priva della possibilità di costruirsi un’identità indipendente.

Quanto Ingmar Bergman abbia utilizzato la creatività artistica (letteraria, teatrale, cinematografica) per placare i suoi demoni e per riconfigurare le proprie esperienze di vita, come Paul Ricoeur ritiene si faccia con ogni narrazione, è noto. Poco studiato, soprattutto in relazione allo sfondo teorico da cui questa premessa prende le mosse, è però il modo in cui questo lavoro sia stato spesso condotto a partire dalle fotografie. Lo fa qui Rosamaria Salvatore, analizzando Karin Ansikte (Il volto di Karin, 1984) e Trolösa (L’infedele, 2000), scritto da Bergman e realizzato da Liv Ullmann. Nel primo, il volto amato e sfuggente della madre viene sottoposto al continuo recadrage condotto su fotografie che la ritraggono in varie epoche della sua vita. Questa operazione di mobilitazione dello sguardo non consente però di contenere nei margini del quadro il fantasma di un essere amato e desiderato ma sempre sfuggente, sostanzialmente inconoscibile. In entrambi i film analizzati, la mise en scène delle fotografie è contaminata da costruzioni fantasmatiche che ritroviamo spesso, innescate da immagini fotografiche, anche nelle autobiografie e nei romanzi scritti dal regista.

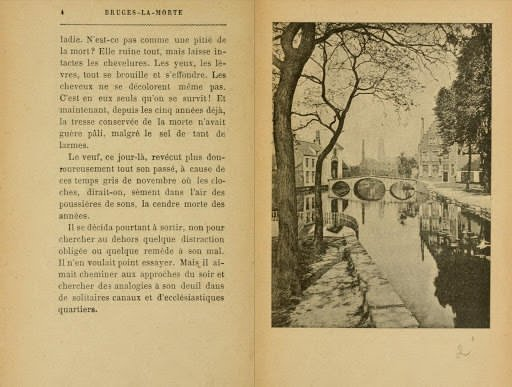

La dimensione tanatografica della fotografia affonda le sue radici nel primo iconotesto, Bruges-la-morte di Rodenbach (1892).[21] La profanazione di una treccia suscita il raptus assassino del protagonista, Hugues Viane: la sua mente è offuscata dal demone dell’analogia in una città, Bruges, le cui fotografie in bianco e nero, con i canali che riflettono chiese e palazzi, sono riprodotte nel testo. A dimostrazione della sua persistenza, essa si ritrova nell’opera di Annie Ernaux e in particolare nell’Usage de la photo (2005), analizzata da Quentin Arnoud. Il saggio prende le mosse dalla constatazione dell’importanza crescente della fotografia nell’opera ernausiana, coincisa con l’abbandono della finzione a partire da La Place del 1983, dove Ernaux rievoca frammenti della propria infanzia associati al rimpianto per la perdita del padre. Nell’Usage de la photo, Arnoud analizza una scrittura modulata da una poetica indiziaria, vòlta a rintracciare desiderio e malattia nei dettagli dei vestiti maschili e femminili abbandonati da Marc Marie e dalla scrittrice, all’epoca malata di cancro, prima dell’atto amoroso. Le fotografie, che rappresentano l’involucro di corpi assenti, acquisiscono così la valenza di reliquie: indicano sia l’impossibilità del ritorno del morto, sia la costruzione di una bolla di vita che serve a superare le difficoltà del presente per esistere ancora, grazie all’impulso del desiderio.

I saggi di questo Focus, in cui identità autobiografiche spesso frammentarie si riconfigurano nella scrittura e nella pellicola attraverso scatti fotografici, illustrano quanto l’articolazione tra testo e immagine, tra immagine fissa e in movimento, tra fotografia e cinema sia lungi dall’essere semplice. Essa dipende dall’autore e dalla sua visione: spesso è più simile a un attacco, a una ferita, a una battaglia che a una pacifica convivenza, ma sono proprio questi scarti, questi contrasti a caratterizzare le opere degli scrittori e dei registi che hanno scelto di affrontare la questione dell’identità attraverso il dispositivo fotografico.[22]

*Questa premessa è stata concepita congiuntamente dalle due autrici, ma per la stesura materiale del testo Valeria Sperti ha scritto il primo paragrafo Fotografia, ritratti, identità e Anna Masecchia ha scritto il secondo paragrafo Invenzione, origine, scomparsa.

1 Fondo Roland Barthes, NAF 28630, Grand Fichier Barthes (1968-80), cartella 6/6, [f. 1050], sezione manoscritti, Bibliothèque Nationale de France, Parigi.

2 Antoine Compagnon ritiene che l’iconotesto si sviluppi in Francia congiuntamente ai racconti testimoniali sulla Seconda guerra mondiale: cfr. A. Compagnon, ‘Écrire la vie: Montaigne, Stendhal, Proust’, in Cours et travaux du Collège de France: résumés 2008-2009, annuaire 109e année, Parigi, Collège de France, 2010, pp. 963-885. G. Mora, C. Nori, L’Été dernier: Manifeste photobiographique Paris, Éditions de l’Étoile, 1983. Sul dibattito attorno al termine fotobiografia, cfr. F. Arribert-Narce, Photobiographies, pour une écriture de la notation de la vie (Roland Barthes, Denis Roche, Annie Ernaux), Paris, Champion, 2014, pp. 22-26.

3 L’idea di lavorare su questo Focus ha avuto come momento seminale anche un Convegno internazionale che si è tenuto, nell’ottobre 2019, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli “Federico II”.

4 W.J. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1992.

5 Ph. Ortel, La littérature à l’ère de la photographie: enquête sur une révolution invisible, Nîmes, Cambon, 2002.

6 G. Agamben, ‘Le Jour du Jugement’, in Profanations, Paris, Payot & Rivages, 2006, pp. 21-27.

7 C. Mazza Galanti, ‘Letteratura e fotografia’, in Letteratura europea, a cura di P. Boitani e M. Fusillo, Torino, Utet, 2014, p. 128.

8 In realtà le foto passarono inosservate: cfr. J. Thélot, ‘L’invention de la photographie: Bruges-la-Morte de Rodenbach’, in Les inventions littéraires de la photographie, Paris, Puf, 2003, pp. 161-182, e M. Nachtergael, Les mythologies individuelles. Récit de soi et photographie au 20e siècle, Amsterdam-New York, Rodopi, 2012, p. 7 e pp. 21-27.

9 A. Breton, Nadja, Paris, Gallimard, ‘Nrf’, 1928.

10 R. Robin, Le Golem de l’écriture, De l’autofiction au cybersoi, Montréal, XYZ, 1997, p. 17.

11 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, ‘Écrivains de toujours’, 1975 e Id., La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980.

12 Cfr. F. Arribert-Narce, Photobiographies, pp. 34-40.

13 Cfr. A. Compagnon, ‘Écrire la vie: Montaigne, Stendhal, Proust’, pp. 963-885.

14 Cf. G. Debord, La société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel, 1967, e J. Baudrillard, La Société de consommation, Paris, Denoël, 1970.

15 M. Mari, Filologia dell’anfibio. Diario militare, Milano, Bompiani, 1995; Roma-Bari, Laterza, 2009; Torino, Einaudi, 2019; Id., Asterusher. Autobiografia per feticci, Mantova, Corraini, 2015; Id., Leggenda privata, Torino, Einaudi, 2017.

16 O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [İstanbul. Hatıralar ve Şehir, 2003], trad. it. di Ş. Gezgin, Torino, Einaudi, 2008; Id., Istanbul. I ricordi e la città [Resimli İstanbul. Hatıralar ve Şehir, 2014], trad. it. di B. La Rosa Salim, Torino, Einaudi, 2017; Id., Balkon, Göttingen, Steidl, 2018.

17 Dall’archivio di famiglia al racconto di una storia che da privata si fa collettiva: è spesso una traiettoria che possiamo riconoscere in molti film e opere audiovisive. Sulle immagini d’archivio e la loro riscrittura cfr. F. Zucconi, La sopravvivenza delle immagini nel cinema. Archivio, montaggio, intermedialità, Milano-Udine, Mimesis, 2013; D. Dogo, A. Masecchia (a cura di), “Riscrivere le immagini del passato tra letteratura, cinema e nuovi media”, Cinergie. Il cinema e le altre arti, 8, 2015. Su autoritratto e soggettività nel cinema e negli audiovisivi cfr. L. Busetta, L’autoritratto. Cinema e configurazione della soggettività, Milano-Udine, Mimesis, 2019.

18 C. Fellous, Avenue de France, Paris, Gallmard, 2001; Ead., Aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2005; Ead., Plein été, Paris, Gallimard, 2007.

19 R. Debray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992; trad. it. A. Pinotti, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Milano, Il Castoro, 1999.

20 P. Handke, Wunschloses Unglück, Salzburg, Residenz Verlag, 1972; Id. Infelicità senza desideri, trad. it. B. Bianchi, Milano, Garzanti, 19883.

21 G. Rodenbach, Bruges-la-Morte [1892], Paris, GF-Flammarion, 1998. Sulla fotografia tanatografica cfr. V. Sperti, Fotografia e romanzo, Marguerite Duras, Georges Perec e Patrick Modiano, Napoli, Liguori, 2005, pp. 8-11, 147-156, 167-171.

22 Cfr. M. Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Fontfroide-le-Haut, Fata Morgana, 1973, pp. 30-31.