Nella recente Home Sweet Home 1970-2018. The British Home, A Political History, mostra curata da Isa Bonnet nei Rencontres d’Arles (2019) e dedicata al peculiare rapporto tra i britannici e la loro casa, stupisce trovare un autoscatto di Juno Calypso in un bunker americano. Se avrete la pazienza di leggere le righe seguenti, capirete perché.

Juno Calypso, classe 1989, è una giovane e pluripremiata fotografa britannica che si è affacciata sulla scena internazionale con le serie Joyce I (2012), vincitrice dell’Art Catlin Award, per essere poi consacrata dall’International Photography Award nel 2016. Tutti i suoi lavori artistici sono progetti autoritrattistici che sviluppa in serie, ai quali si sono aggiunte commissioni glamour come quella di Billie Eilish per la copertina di «Garage Magazine» (issue 16), per Stella McCartney (2017), per Burberry (2018). In Italia le sue fotografie sono state esposte allo Studio Giangaleazzo Visconti e alla Fondazione Prada a Milano.

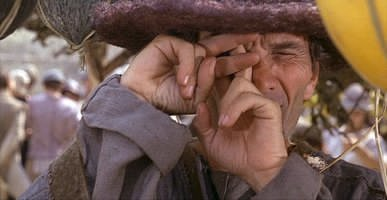

Nel primo e più ampio progetto, Joyce, diviso in due serie, la prima del 2012 e la seconda del 2015, Calypso ha dato vita a un alter ego, Joyce, una sorta di casalinga disperata degli anni Settanta intrappolata in zuccherosi e irraggiungibili ideali di bellezza e femminilità. Ai primi scatti analogici centrati sulla performance dell’autrice che interpreta in mezzo busto frontale una receptionist, un’impiegata, una promoter, un’assistente di volo – per fare solo alcuni esempi – sono seguiti autoritratti intimi situati in camere da letto immaginarie. Al banco e al fondale grigio delle lavoratrici si sono sostituiti spazi più articolati con arredamenti retrò come la casa della nonna o le camere da letto di alcuni amici. L’elemento distintivo della serie Joyce, e più in generale delle opere di Juno Calypso, risiede proprio nella scelta e nell’elaborato allestimento dei set fotografici, patinati e rigorosamente in interni privati, che assegnano all’ambiente domestico un ruolo di comprimario negli autoritratti dell’artista. L’importanza del luogo è testimoniata dalla scelta originale delle ambientazioni delle sue opere e dalla preferenza accordata ai formati ampi, poco comuni negli scatti autoritrattistici.