Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani di Giorgio Vasta, pubblicato nel 2016 nella collana Quodlibet Humbolt, offre uno degli esempi più complessi di dispositivo fototestuale[1] e mette a fuoco una griglia tematica dalla stratificata dimensione cronotopica, all’interno della quale si intrecciano spazio, corpo e fotografia. Che «il tempo si può raccontare attraverso lo spazio»[2] Vasta lo aveva già dimostrato nel suo primo romanzo, intitolato appunto Il tempo materiale (2008), per poi ribadirlo nel successivo Spaesamento (2010). Ma questa sovrapposizione delle coordinate spazio-temporali diviene l’asse centrale della narrazione soltanto in questo romanzo in forma di reportage (o reportage in forma di romanzo), in cui l’autore racconta il viaggio compiuto nelle ghost town americane insieme a Giovanna Silva, fotografa e ideatrice della collana, e Ramak Fazel, fotografo e coautore del fototesto. Nel volume – è bene precisarlo – vengono inseriti gli scatti di entrambi: quelli di Silva, in bianco e nero fra le pagine di Vasta, e quelli di Fazel a colori, a fine testo, nella sezione intitolata Corneal Abrasion.

La difficile definizione della forma testuale appare in relazione alla materia raccontata e al set del viaggio, i labili argini del modello del baedeker affidato ai quattro occhi di uno scrittore e di un fotografo vengono infranti sin da subito, si direbbe quasi per effetto della relazione con uno spazio dai limiti incerti: la scrittura odeporica si trasforma, infatti, lungo il percorso «in qualcosa di diverso e indefinibile, senza confini precisi come non ne hanno i deserti».[3]

La struttura tripartita degli sguardi che si incrociano nelle pagine di Absolutely Nothing rappresenta quindi un modello emblematico di tematizzazione della fotografia che implica tutte o quasi tutte le sue possibili declinazioni, a partire dalle tre polarità che caratterizzano ogni regime scopico: immagine, dispositivo e sguardo.[4] Ognuna di queste polarità viene messa in campo attraverso un ventaglio molto ampio di realizzazioni. Sul fronte delle immagini, per esempio, accanto alle fotografie fisicamente presenti nel testo, ne vengono evocate, descritte e raccontate molte altre, attivando prima di tutto quella che Barthes definisce la prospettiva dello «Spectator».[5] La prospettiva, cioè, dell’osservatore/lettore destinatario del testo, invitato ad una lettura che tenga conto della sovrapposizione dei codici – verbale e visuale, ma anche della duplice declinazione di quest’ultimo.[6] La condizione di Spectator è però, in fondo, anche quella del narratore, che in più di un’occasione nel corso del suo viaggio si trova a ‘leggere’ delle immagini, sin dal primo incontro organizzativo con Silva, la quale gli mostra «mappe generali e particolari» e «fotografie aeree»[7] dei posti che dovranno visitare, e in diversi momenti descrive le foto e le circostanze in cui sono state scattate, chiamando in causa, in tal modo, anche la prospettiva dell’«Operator»,[8] cioè del fotografo. Il titolo stesso, del resto, nasce dalla lettura di una fotografia, dalla didascalia apposta in un cartello che si trova a Barstow (California) – cartello del quale i viaggiatori non si accorgono nel momento in cui percorrono la strada che da Los Angeles porta a Las Vegas, ma che Vasta trova in un volume consultato al Clui (Center for Land Use Interpretation):

Scorrendo le pagine mi fermo sulla foto di una strada che si perde nel deserto: sulla destra, sopra un cartello giallo a forma di rombo, la scritta nera absolutely nothing – next 22 miles.

Mi incanto.

Ad affascinarmi, prima di tutto, è la perentorietà dell’avverbio, il piglio radicale di un termine che da solo vuole polverizzare ogni dubbio nonché l’eventuale residua speranza che qualcosa, lungo quelle ventidue miglia, sia ancora percepibile. E poi c’è il nothing – elementare, disadorno –, un enigma epistemologico che mi spinge a domandarmi cosa comprenda e dunque a cosa si opponga (AN, p. 31).

La prima segnaletica dell’assoluto niente passa dunque attraverso un’immagine, come se «l’inconscio ottico»[9] reso visibile dalla macchina fotografica fosse l’unica risorsa per decifrare o dare un nome al paradosso del vuoto e dell’inabitato.

1. Saldare il mondo alle parole

Anche nella prospettiva dell’altro polo del regime scopico, cioè del dispositivo fototestuale, la rete dei rimandi visivi appare estremamente varia e multiforme. Oltre che da fotografie la trama iconotestuale è composta da strisce di fumetti il cui protagonista, Spike, il fratello di Snoopy che vive nel deserto, diviene nella parte finale l’interlocutore di uno dei dialoghi più importanti ai fini della comprensione del senso del viaggio e della questione posta all’inizio e cioè «cosa comprenda» e «a cosa si opponga» il deserto.

In realtà, però, i dispositivi visuali chiamati in causa dalla narrazione sono diversi e un posto certamente privilegiato è occupato dal cinema che, attraverso il duplice filtro del grande e del piccolo schermo televisivo, genera la materia di cui è fatta l’immaginazione dei siti descritti dal narratore. Ogni luogo (o quasi) in cui giungono i viaggiatori è stato oggetto di una pre-visione in un film, in una serie tv, in un videoclip musicale, in un cartone animato, e dunque spesso l’itinerario seguito si configura come l’esplorazione di un immenso set in cui sono stati girate infinite sequenze. Ogni paesaggio è una potenziale o reale re-visione, si offre come un déjà vu di qualcosa che si è già materializzato in immagini sulle cui tracce si muovono i protagonisti, quasi volessero constatare o smentire che quei luoghi esistano davvero. Ciascuno degli strani luoghi visitati nel corso del viaggio, inoltre, si configura come «macchina dello sguardo», apparato visivo, «specola artificiale da cui studiare il deserto» (AN, p. 75). Sia che si tratti di strutture architettoniche, sia che si tratti di siti naturali inscritti nel paesaggio, gli snodi spaziali che costituiscono le tappe dell’itinerario funzionano spesso come punti d’osservazione privilegiati del territorio inabitato o abbandonato. Trotter Park come Lake Dolores, Salvation Mountain come Mojave Airport, il Mississipi o l’Ufo Museum di Roswell sono luoghi che fin dalla loro denominazione circoscrivono e tentano di arginare la forza pervasiva del deserto e si offrono in prima istanza come dispositivi percettivi, all’interno dei quali la vista gode di uno statuto privilegiato. Il linguaggio si pone dunque come una sorta di sfida nei confronti della mancanza di forma e confini del deserto:

A Daggett, contea di San Bernardino, giriamo a piedi. Non incontriamo niente e nessuno se non una pensilina vuota, lo scheletro di una pompa di benzina, l’asfalto spaccato in forme radicolari, più in là le rotaie e una successione sporadica di baracche rattoppate. Osservando nella penombra di una cucina un mucchio di laterizi infilati come stoviglie in un lavello, le tende delle finestre ridotte in cenci, una parete di cartongesso squarciata in più punti, e in generale lo sconnesso, il divelto, il tumefatto, lo scompiglio, scorgo un nesso tra gli abandoned places e le parole. A ogni passo che muovo fuori e dentro queste vecchie abitazioni, il mio sguardo sfida il linguaggio. Lo interroga, vuole sapere se ha da mettergli a disposizione qualcosa di buono per nominare, per fare frasi, vuole misurare limiti e risorse (AN, p. 93).

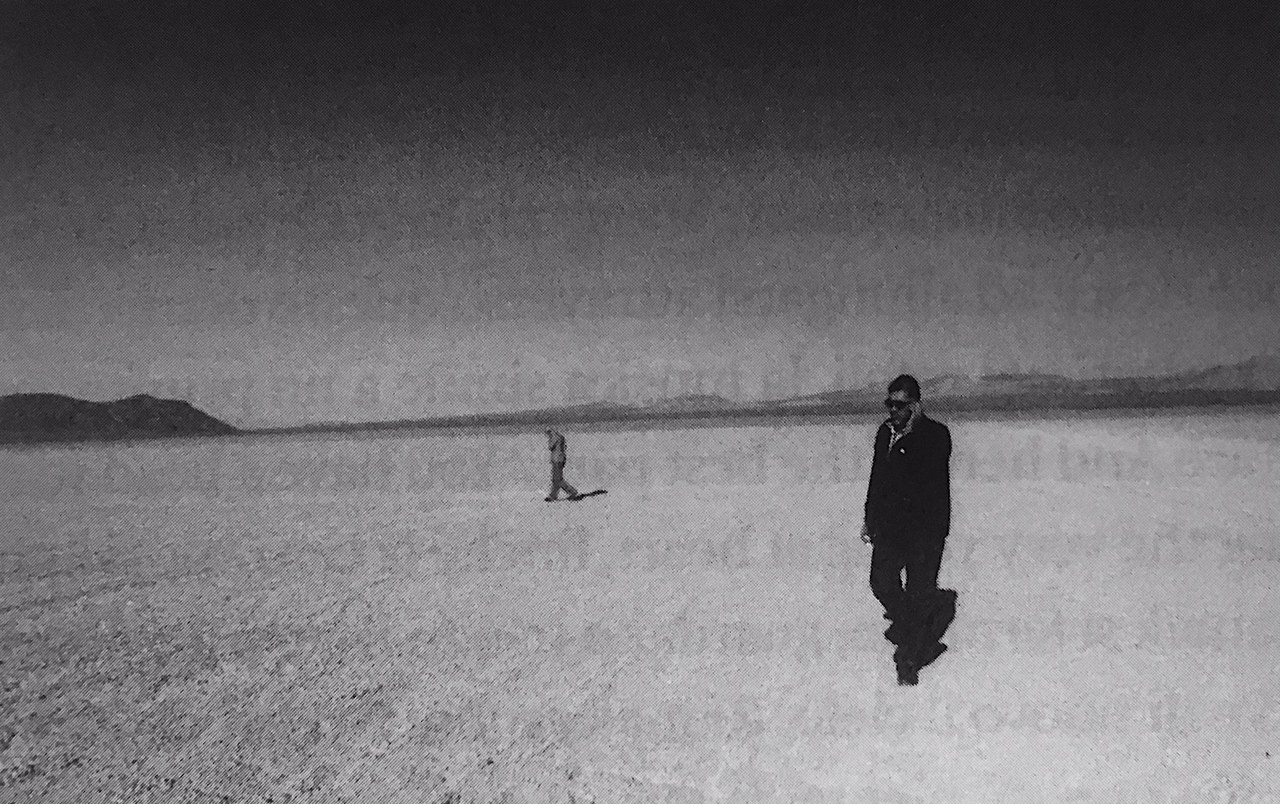

In questa agonica tensione fra la percezione visiva dello spazio e le parole che tentano di darvi un nome è coinvolto, in fin dei conti, ogni sistema di segni. Anche le foto, allora, lanciano alla stregua del linguaggio la loro sfida agli abandoned places, cercando di «misurare limiti e risorse», sin dall’ostruzione ontologicamente legata all’obiettivo fotografico, dettata dalla inquadratura, che circoscrive lo sguardo divaricato sullo spazio ‘sconfinato’. La foto di Ramak posta nel retro di copertina pare proprio sottolineare questa dimensione reticolare del photographic gaze e pare alludere altresì, con una sorta di messa in abisso, alla griglia fototestuale a cui è affidata la narrazione.

Gli scatti dei due fotografi sono disposti in modo differente e interagiscono con il testo verbale con funzioni apparentemente opposte: quelli di Silva sostengono il racconto di Vasta, quasi a certificarne la veridicità; quelli di Fazel, pubblicate a fine testo ma disposti in un ordine diverso rispetto al percorso disegnato da Vasta, scompaginano la cronologia e sembrano offrire al lettore un invito alla rilettura del racconto del viaggio. Dietro a tale complessa stratificazione delle relazioni fra colonna verbale e colonna visuale si intravede una interessantissima riflessione sul rapporto cronotopico fra i luoghi e la loro rappresentazione. In un passo emblematico, Vasta scatta una foto (nel corso del racconto del viaggio questo avviene un altro paio di volte) perché crede di aver scorto un pesce insabbiato nel lago, ma poi si accorge – sotto precisa indicazione di Silva, che ha un occhio allenato a leggere la ‘scrittura della luce’ – che il corpo del pesce, o presunto tale, non fa ombra. Quello che ha fissato con l’obiettivo del suo iphone è solo la traccia di un corpo, la «sfasatura temporale» fra una presenza e la sua scomparsa dal campo visivo e dallo spazio («quindi ho cercato di fotografare il tempo?»). Vasta riporta istintivamente la percezione di frustrazione e desiderio derivata dall’assenza – che poi si scoprirà come un Leitmotiv di tutto il racconto – a un’esperienza primordiale dell’antropologia visuale, ovvero quella delle pitture rupestri:

Senza necessariamente saperlo.

D’istinto?

Semmai per un presentimento. Di qualcosa che c’è ma sfugge, è concreto ed è intangibile. Lo stesso presentimento di quando ci troviamo davanti ai bisonti tracciati sulle pareti di una grotta del paleolitico (AN, pp. 25-26).

In questa occasione il narratore definisce il ruolo – simbolico non meno che pratico – di guida incarnato da Silva durante tutto il viaggio. La precisa fisionomia della fotografa emerge attraverso la funzione che la persona, già in procinto di trasformarsi in personaggio, svolgerà nel percorso di esplorazione dei deserti americani e che riveste con una calibratura quasi geometrica nella simmetrica rete di relazione fra i tre viaggiatori:

Silva attende sempre il momento in cui le domanderò dove siamo, cos’è successo, e come e per quale ragione. Perché domandando ammetto la mia inadeguatezza, dunque quell’indolenza che non mi ha fatto preoccupare di informarmi sulle tappe del viaggio; ma soprattutto perché c’è in lei un’ossessione nei confronti di tutto ciò che è dato, notizia, spiegazione, rapporto. Come se l’esistente dovesse in primo luogo declinare le proprie generalità. La sensazione è che nel ricomporre tramite Google e Wikipedia la storia di un luogo e di chi lo ha fondato, abitato e poi abbandonato, Silva dia forma a un metodo: salda il mondo – in apparenza chiaro, in realtà labile – alle parole, che nel descriverlo lo sostengono e lo proteggono. Questa è la sua conoscenza delle cose (AN, p. 26).

Silva, in altri termini, è la ‘biografa della catastrofe’ (cfr. AN, p. 115). Attraverso la sua voce e il suo punto di vista, i luoghi e i siti visitati dai tre viaggiatori acquistano uno spessore temporale, le sue parole aprono una breccia nell’opacità dello spazio inabitato, che trova così una qualche vaga collocazione fra un prima e un dopo.[10] Il ruolo della fotografa ricorda in certa misura quello del Marco Polo calviniano che descrive le ‘città invisibili’ al Gran Kahn: nel constatare la metamorfosi già avvenuta, Silva non rinuncia a ricondurre lo stato presente di quei luoghi al tradimento del sogno, alla delusione del desiderio che stanno all’origine della fondazione di quel sito.

2. La consistenza dell’immaginazione

Da ciò risulta evidente il processo di tematizzazione più interessante, che chiama in causa il terzo polo del regime scopico, cioè lo sguardo, e che implica la trasformazione delle persone reali in personaggi (parallela alla metamorfosi del reportage e della nonfiction writing in romanzo e scrittura finzionale). In realtà, stando a quanto Vasta dichiara esplicitamente, è Ramak la figura responsabile di questa alterazione della forma narrativa.[11] Il protagonista prende coscienza del cambiamento del regime del racconto sin dalla sua prima apparizione: mentre lo osserva caricare il portabagagli della jeep con un’infinità di roba che lui ritiene inutile, comprende che «il senso di questo viaggio sta per cambiare» (AN, p. 20). Riflettendo tempo dopo su questa apparizione, documentata dalle foto di Silva,[12] enfatizzando i dettagli del ritratto del fotografo («il petto azzurro punteggiato di fiori bianchi, il sorriso cordiale e un’attitudine spiccata a complicarsi la vita che quella di Peter Sellers di Hollywood Party o del coyote Chuck Jones»), Vasta si accorge che «l’asse di questo libro si modifica. Le persone si fanno personaggi, la tortuosità si innalza a metodo e la carrozza del baedeker si trasforma nella zucca di una scrittura che soprattutto suppone, finge, si arrangia, mente» (AN, p. 21).

Ramak, inoltre, è il personaggio attraverso il quale si mette in moto all’interno del dispositivo narrativo una doppia sfasatura temporale. Oltre ai dialoghi fra lui e il narratore che si sono svolti nel corso del viaggio, vengono riportati in corpo minore le conversazioni via skype avvenute una volta rientrati ognuno a casa propria. All’ampio ventaglio di schermi (fotografici, cinematografici, televisivi) finora evocati si aggiunge quello del computer, il cui display costituisce il medium cronotopico di questa dislocazione che svela il lavoro che la distanza temporale, nonché spaziale, opera nella messa in racconto del viaggio. In uno dei rari casi in cui la conversazione coinvolge anche Silva la filosofia della narrazione che sorregge l’intera, complessa struttura di Absolutely Nothing viene enunciata in modo esplicito:

Una volta Ramak Silva e io ci siamo trovati a discutere via Skype – Ramak a Clermont, Silva a Milano, io a Roma – della irripetibilità del nostro viaggio americano. Una irripetibilità da intendere non in senso iperbolico – nessun vanto, nessun orgoglio – ma letterale: il nostro viaggio è stato irripetibile perché non siamo in grado di descriverlo puntualmente, ripercorrendolo una tappa alla volta per condividerlo con chi non c’era (se anche ci provassimo, non saremmo davvero in grado di ricostruire l’itinerario). Questo viaggio è come Danny, penso, il bambino che alla fine di Shining, per sfuggire al padre che armato di ascia lo insegue nel labirinto di neve, procede calpestando a ritroso le proprie orme, le cancella, si nasconde e sparisce: il figlio è introvabile, il padre si perde (perché a volte chi cerca si perde). Il nostro viaggio americano è stato irripetibile perché ha cancellato le sue stesse tracce. Non potendo ricordarlo, lo raccontiamo. Il racconto serve a cancellare le tracce (AN, p. 136).

Persino le fotografie, che sono ontologicamente legate alle tracce, vengono risemantizzate all’interno dei testi di Vasta e Fazel in modo tale da aderire a questa salda convinzione: le strutture diegetiche all’interno delle quali sono collocate cancellano costantemente non soltanto le impronte di ciò che «è stato»,[13] ma anche i confini fra verità e finzione. L’altra sfasatura temporale, infatti, è innescata dal racconto fotografico di Ramak che ridisegna l’itinerario percorso, attraverso una mappatura che mette al centro i personaggi incontrati e i dettagli più inverosimili dei luoghi esplorati. L’«abrasione corneale» a cui allude la sequenza ‘scritta’ dall’obiettivo di Fazel si riferisce proprio al processo di cancellazione dei segni di ancoraggio al reale (o a ciò che si presume tale). Le ‘quartine’ degli scatti, disposti nelle due pagine in cui si squaderna questo poema fotografico, sono costruite accostando una foto all’altra secondo rime analogiche, seguendo il ritmo di una percettività visiva fatta di pieni e vuoti, alternando verticalità e orizzontalità, con una coerenza cromatica che stupisce per la sua persistenza, malgrado l’escursione geografica segnalata dalle didascalie. La capacità di Ramak di dare «consistenza concreta all’immaginazione» (AN, p. 69) viene confermata dalla sintassi che lega le sequenza del suo racconto, in cui per esempio la freccia dell’arco ritratto nella prima foto di una delle quartine sembra raggiungere il bersaglio nella quarta foto, oppure il vagone racchiuso in un’inquadratura pare trainato dal tosaerba dello scatto seguente.

È, insomma, accanto a Ramak, nel dialogo verbale e visivo con lui, che Vasta matura i vari gradi di consapevolezza che costituiscono le acquisizioni più importanti del percorso compiuto: dalla filosofia del racconto come cancellazione delle tracce, a quella del viaggio come esperienza predatoria capovolta. Se il pensiero dominante è quello che tende all’accumulazione e alla incorporazione, il narratore – anticipando il colpo di scena dell’explicit – propone un’idea alternativa: dato che «solo la preda conosce davvero» (AN, p. 173), il modo più radicale di relazionarsi allo spazio esplorato è quello di accettare di «essere divorati dal viaggio», «dissolversi, diventare oggetto, cibo, nutrimento» (AN, p. 175).

In realtà il ruolo e la calibratura simbolica di Ramak e Silva sono perfettamente equivalenti e funzionali alla collocazione del protagonista: l’uno è il sacerdote del disordine, l’istigatore del superamento di ogni limite, colui che invita a cambiare programmi e itinerario e permette ai compagni di viaggio di scoprire percorsi alternativi ed è per questo anche la fonte dell’immaginazione; l’altra è l’ordine, la depositaria della regola, la guida che segna e disegna il percorso, con un ruolo solo apparentemente marginale, ma in realtà altrettanto importante perché dà forma al metodo, (che è letteralmente la via da seguire), disegna la struttura del viaggio, la sua cornice e il suo cammino indicando ogni tappa, dal punto di partenza a quello di arrivo. Ognuno di loro possiede e propone un modo diverso di muoversi nel deserto: lineare quello di Silva, circolare all’opposto quello di Ramak («No fa Silva. Noi non ci aggiriamo: noi andiamo. Anche, dice Ramak, ma soprattutto ci aggiriamo», AN, p. 237). Insieme a loro Giorgio Vasta può, dunque, perdersi e ritrovarsi ed è questo che in fin dei conti racconta nelle duecento quarantasei pagine di Abslutely Nothing. Eppure il suo ruolo di viaggiatore a prima vista passivo si riscatta e si ribalta attraverso la scrittura, mentre si scopre soltanto alla fine come tale ruolo rappresenti la condizione necessaria per poter svolgere il proprio compito di scrittore.

3. Cancellare le tracce

Il perimetro dei deserti americani, dei luoghi abitati e abbandonati percorsi in lungo e in largo dai tre protagonisti nella Jeep guidata da Fazel, lo spazio descritto dai loro occhi (con le parole di Vasta e le foto di Silva e Ramak), ripopolato da oggetti, pensieri e domande, emerge in questo straordinario apparato fototestuale vivificato dal fuoco incrociato dei loro sguardi. La drammaturgia delle traiettorie visive proiettate sull’Absolutely Nothing, in quel territorio apparentemente senza confini, ha infatti una regia. A un certo punto appare chiaro che il dispositivo diegetico, quel dispositivo in cui la voce narrante di Vasta dà un ordine e un senso agli scatti dei suoi accompagnatori, costituisce una mise en abyme del macrodispositivo iconotestuale del territorio percorso dai tre viaggiatori, che ad essi si offre invitando ad una lettura analoga a quella a cui è sottoposto il lettore. Le immagini, i quadri, le panoramiche, le inquadrature dello spazio sconfinato come dei luoghi chiusi, il cui senso a volte sfugge, lanciano una sfida ermeneutica al lettore/visitatore che può ricorrere alle didascalie costituite dai cartelli, dalle insegne, dagli avvisi ai viaggiatori che puntellano strade, case, strani musei e inquietanti ed enigmatici luoghi abbandonati. Da Benjamin[14] in poi tutti coloro che si sono soffermati sul rapporto fra parole e immagini fotografiche hanno sottolineato il valore delle didascalie: per superare la piattezza dell’immagine direbbe Barthes; per provare a ‘salvare le immagini’, perché le «parole parlano più forte delle immagini» e tendono a «sovrapporsi alla testimonianza dei nostri occhi», sostiene Sontag;[15] ma a volte davanti alle immagini le parole registrano la loro incapacità a contenere il deserto e darvi un significato.

L’intera narrazione potrebbe essere interpretata come una lunga glossa a una didascalia costituita dal titolo, che tenta di leggere il paesaggio come un testo (cfr. AN, p. 29) scritto in una lingua dalla grammatica sconosciuta. Si tratta, in altri termini, di una scrittura che prova a colmare la mancanza di senso, l’incapacità di parlare degli abandoned places, ma che tenta altresì di spiegare la profonda attrazione per quei luoghi. Del resto, la parallela lotta fra silenzio e parola, fra vuoto e pieno, tra presenza e sparizione è tematizzata in più occasioni e riguarda, in fondo, la conclusione del racconto. Tutta la seconda parte di Absolutely Nothing corre verso una progressiva approssimazione in direzione della scoperta dell’identità profonda fra spazio e corpo, tra luogo esplorato e soggettività dell’esploratore, fra viaggio e vocazione della scrittura e dello sguardo. Ogni incontro e ogni conversazione svoltisi nell’intero percorso costituisce una tappa di un itinerario di consapevolezza, ma ci sono tre momenti nella seconda parte in cui la riflessione dialogica consente al narratore di trovare la sorprendente coincidenza fra gli abissi della sua interiorità e i paradossi dell’assoluto niente, tanto da toccare con mano fino a che punto quello spazio possa riguardarlo.

Il primo di questi momenti è rappresentato da una delle conversazioni via Skype con Ramak, in cui lo schermo del portatile, con quel «brusco nervosismo dell’immagine» (AN, p. 183), funziona quasi come uno specchio e permette di afferrare, ancora una volta attraverso il canale privilegiato della vista, la problematica intuizione della propria presenza e, nel contempo, la contraddittoria sensazione del dissolvimento del proprio corpo («Esserci, dico, è complicato. In che senso? La mia presenza si sta polverizzando», AN, p. 184). La scoperta di essere «come i deserti» è il primo passo verso l’acquisizione dell’identità dell’absolutely nothing e dell’absolutely nobody, nella direzione dell’inveramento del viaggio in cui la paura, «l’ansia» e il «desiderio di sparire» finiranno per coesistere e consistere. Questo processo di identificazione con i luoghi abbandonati pare continuare negli anni successivi al rientro a Roma e consente al narratore di chiudere il cerchio del suo percorso dando alla fine una spiegazione del sogno con cui si apre il viaggio. L’inquietante sensazione di una mancanza senza contenuto (Vasta, la sera prima di partire, sogna di avere subito un furto, ma non riesce a ricordare cosa gli sia stato sottratto) trova requie quando quel nothing sul quale si è arrovellato il suo sguardo e il suo pensiero si scopre essere un nobody, quando comprende cioè che ciò che gli è stato sottratto è la vita con la sua compagna, la consistenza e la coesistenza della propria immagine accanto a quella di Lucia, con cui la relazione si spezza dopo il ritorno a casa.

Ma la percezione di polverizzazione e di ‘scontornamento’ della propria soggettività permette al narratore anche una immersione sempre più profonda nell’esperienza del deserto, che culmina nelle pagine (forse) più belle di questo intenso itinerario. Quando il tasso onirico della narrazione risulta teso al massimo, quasi come Alice che precipita nel paese delle meraviglie, Giorgio sembra entrare dentro una striscia di fumetti. Nella conversazione con Spike la diegesi tocca il massimo grado di evidenza. L’apparizione del personaggio è anticipata, peraltro, dalla scena precedente in cui il protagonista (pur non avendo la patente) guida la jeep e, nello «spazio che deflagra negli occhi» davanti a sé, percepisce una sorta di assimilazione del deserto con il corpo:

Accelero e guardo di nuovo il deserto sparire veloce sotto la macchina e mi sembra di assorbirlo, non semplicemente con la carrozzeria ma con il corpo, come se il movimento fosse un prelievo di spazio, un’assimilazione fulminea di sabbia cespugli e sassi, e allora accelero ancora (AN, p. 192).

Questa esperienza «impossibile» e irripetibile («come gridare, o piangere, o ballare»), mediata attraverso un’ennesima ‘macchina dello sguardo’ che consente di «vedere lo spazio che correndo compare e scompare, avere la sensazione che tutto e niente si succedono così in fretta da essere la stessa cosa» (AN, p. 198) e permette di percepire l’identità fra everything e nothing, costituisce la premessa del messaggio di cui si fa portavoce Spike. Questo personaggio, buffo e malinconico al tempo stesso, appare in queste pagine avvolto da un’aura di saggezza, quasi come una figura biblica, delinea al protagonista la sua vocazione ascetica e la sua storia d’amore con «una superficie orizzontale» e, soprattutto, gli fornisce la chiave di accesso alla comprensione dell’assoluto niente e alle sue condizioni di abitabilità:

Qualche giorno fa ho visto la foto di un cartello, dico a un tratto. C’era scritto soltanto absolutely nothing, e poi next 22 miles.

Mi guarda, attende.

Mi ha colpito, dico.

Perché?

Perché eravamo nel deserto e non c’era niente di niente, quindi precisarlo, scrivere assolutamente nulla, e indicare la distanza, mi è sembrato paradossale.

No, dice lui, è giusto.

Ma non è vero, dico. In quelle ventidue miglia lo spazio continua ad esserci.

Lo spazio sì, dice lui, ma la lingua no. Cosa vuoi dire?

Che la lingua a volte tace. Ammutolisce è più esatto. La lingua, riprende dopo avere messo a fuoco il suo ragionamento, resta senza parole.

Sembra un gioco.

Non lo è. Absolutely nothing significa che a volte la lingua dice basta, non ce la faccio più, mi riposo; tra ventidue miglia ricomincio, ma per il momento mi fermo, smetto di inseguire.

Una resa, dico.

O almeno una tregua, fa lui.

Quel cartello è come una bandiera bianca, dico.

Non come, fa lui. È una bandiera bianca. Sventola dalle parole.

Ed è anche, penso, la didascalia di questo viaggio: andare a vedere cosa succede negli spazi da cui le parole sono andate via. (AN, pp. 198-199).

La chiamata alla resa-tregua delle parole, però, coniugata alla condizione di liberazione offerta dall’esperienza del deserto («Deserto vuol dire non più legato, mi spiega. Vuol dire sciolto, separato», AN, p. 200), non equivale a una condanna alla passività. Il messaggio ultimo di Spike contiene un appello alla responsabilità e alla «cura delle parole» da mettere nell’assoluto niente, perché, in fondo, nell’apparente condizione di sospensione dello spazio, del tempo, della comunicazione si apre una breccia:

Tu credi che io me ne stia inchiodato a questo saguaro come a una croce, e invece io coltivo il deserto, io allevo, rinsaldo ogni giorno il legame tra desiderio, solitudine e tenacia.

Tace un momento.

Qualcosa che dovresti conoscere, aggiunge (AN, p. 201).

Per ribadirne l’importanza, prima di sparire Spike ripete le parole d’ordine necessarie per coltivare il deserto: desiderio, solitudine e tenacia, «non serve altro» (AN, p. 202). Non è un caso se alla sua malinconica e buffa silhouette è demandato il compito di chiudere il racconto di Vasta nel ventitreesimo capitolo. Dopo l’infrazione di vari confini, diegetici e geografici, l’ultima tappa del percorso colloca i tre viaggiatori davvero in uno spazio senza confini e senza coordinate: Silva, Fazel e Vasta, ‘imprigionati’ nel Cuddeback Lake, un lago effimero che si distende per parecchie miglia in un paesaggio che somiglia a «qualcosa tra il suolo lunare e la preistoria» (AN, p. 240), giunti lì paradossalmente alla ricerca di «photo calibration target», cioè di «obiettivi per la calibrazione delle foto», finiscono per cercare la strada di casa affidandosi al segnale intermittente dei propri cellulari.

All’interno di questo scenario di smarrimento, apocalittico (e anche un po’ comico), Vasta ritrova la «pura gioia del corpo», lo «stato di eccitazione fisica» dettato dalla finzione e la correlazione fra la «mancanza», la «finzione» e lo spazio in cui ha camminato (gli Stati Uniti). A quel punto, in quel «frammento di deserto fertile» (si direbbe reso fertile dalla solitudine, dai desideri, dalla tenacia dei viaggiatori che lo hanno attraversato e che vi hanno riversato con cura le proprie parole), come in una fantasmagoria che ricorda tanto il finale di un romanzo apparentemente molto lontano dai punti di riferimento di Vasta, e cioè Conversazione in Sicilia di Vittorini, vengono evocati tutti i personaggi incontrati nell’assoluto niente e si materializzano come degli ologrammi i membri della famiglia antropofaga ai quali è affidato il compito di chiudere il viaggio nel compimento dell’esperienza di immersione nello spazio, fino quasi a farsi divorare da esso. L’approssimarsi delle quattro figure (la cui presenza nell’immaginario del narratore è già stata evocata in diverse occasioni) alla «carne matura» di Silva, Ramak e Vasta non costituisce però l’immagine di chiusura. Come a gettare un ponte fra il racconto di Vasta e quello di Fazel, e a marcare la disposizione iconotestuale della narrazione, il ventitreesimo capitolo presenta soltanto un quadrato che incornicia il profilo di Spike e il balloon che racchiude il suo pensiero: con un’ultima inquadratura del suo sguardo «che fissa il deserto con una tenerezza infinita» (AN, p. 203) il viaggio può dirsi finalmente concluso.

1 Per un primo inquadramento delle caratteristiche formali e retoriche, nonché della evoluzione storica, dei fototesti si rimanda a M. Cometa, ‘Forme e retoriche del fototesto letterario’, in M. Cometa, R. Coglitore, Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016, pp. 69-115 e S. Albertazzi, Letteratura e fotografia, Roma, Carocci, 2017, pp. 97-125.

2 N. Scaffai, ‘Spazio, metonimia di una mancanza’, Alias-il manifesto, 16 ottobre 2016, p. 4.

3 D. Gigiloli, ‘Dove il passato è un futuro dimenticato’, La lettura-Il corriere della sera, 11 settembre 2011.

4 Riguardo al concetto di regime scopico coniato da Christian Metz (‘Le significant imaginaire’, Comunications, 23, 1975, pp. 3-55) si rimanda a M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2012, pp. 35-41; M. Jay, ‘Scopic regimes of modernity’, in Force Fields. Between Intellectual History and Cutural Critique, New York, Routledge, 1993, pp. 114-133; A. Pinotti, A. Somaini, Cultura visuale. Immagini sguardi media dispositivi, Torino, Einaudi, 2016, pp. 129-133.

5 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2003, p. 11.

6 La dimensione iconotestuale ha infatti una duplice declinazione in absentia e in praesentia delle immagini. A tal proposito si rimanda alla classificazione degli iconotesti «hétéroplasmiques» (con le immagini fisicamente presenti in unnico supporto) e «homoplasmiques» (in cui le immagini vengono evocate e richiamate attraverso le parole) teorizzata da Bernard Vouilloux in La peinture dans le texte. XVIIIème-XXème siècle, Paris, CNRS Editions, 2005, pp. 15-22.

7 G. Vasta, R. Fazel, Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani, Macerata-Milano, Quodlibet Humbolt, 2016, p. 9. D’ora in poi i rimandi al testo verranno indicati dalla sigla AN.

8 R. Barthes, La camera chiara, p. 11.

9 W. Benjamin, ‘Piccola storia della fotografia’, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa [1955], trad. it. di E. Filippini, Torino, Einaudi, 2000, p. 63.

10 Le mappe poste a chiusura del libro potrebbero forse far pensare alla cartografia geomorfica di Kathy Prendergast e alla sua indagine intorno all’aggettivo Lost, presente in molti luoghi segnati dalla «toponomia della sparizione». A tal proposito e per una complessiva ricognizione sul rapporto fra corpo e paesaggio si rimanda a B. Westphal, Geocritica. Reale Finzione Spazio 2007, a cura di M. Guglielmi, trad. it. di L. Flabbi, Roma, Armando, 2009, pp. 91-99. Per un quadro aggiornato del dibattito teorico sulla geografia del paesaggio letterario si veda la recente monografia di G. Iacoli, A verdi lettere. Idee e stili del paesaggio letterario, Firenze, Cesati, 2016, in cui (in particolare nel primo capitolo, pp. 23-47) sono presentati interessanti spunti ermeneutici utili a una lettura della rappresentazione del paesaggio in Absolutely Nothing.

11 Per una genealogia del fotografo come personaggio cfr. R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, pp. 63-113 e S. Albertazzi, Letteratura e fotografia, pp. 58-70.

12 Ramak è personaggio, infatti, anche in quelle foto di Silva, mentre Silva e Giorgio compaiono a loro volta nelle foto di Ramak, ognuno ritratto nel proprio ruolo di scrittore (Vasta prende appunti appoggiandosi sul cofano della jeep) e di fotografa (Silva guarda dritto verso l’obiettivo tenendo a sua volta in mano la propria macchina fotografica).

13 R. Barthes, La camera chiara, p. 78.

14 Cfr. W. Benjamin, ‘Piccola storia della fotografia’, p. 77.

15 S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società [1973], trad. it. di E. Capriolo, Torino, Einaudi, 2004, p. 95