#1 Nel mezzo del cammino. Il viaggio come esperienza estetica

di Victoria Streppone

Dall' 11 al 13 aprile 2016 si è tenuto a Venezia, nella sede centrale dell’Università Ca’ Foscari, il convegno Nel mezzo del cammino. Il viaggio come esperienza estetica. L’evento, che ha coinvolto e facilitato lo scambio fra diverse discipline, è stato curato da Marco Dalla Gassa, docente di ‘Storia e critica del cinema’ e autore di un recente studio sui film di viaggio, in collaborazione con la Scuola dottorale di ‘Storia delle arti’ e il Dipartimento di ‘Filosofia e Beni culturali’ dell’ateneo veneziano. Il convegno - a cui si sono aggiunti in quegli stessi giorni in altri luoghi della città lagunare presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche e incontri con scrittori di viaggio - è nato come momento di condivisione trasversale e interdisciplinare attorno alla rappresentazione e all’immaginario del viaggio nei principali sistemi espressivi, alla ricerca di non sempre immediate prossimità tra un linguaggio e l’altro, tra esperienze odeporiche vissute nel recente passato e altre più lontane nel tempo. Qui di seguito presentiamo una parziale carrellata delle sollecitazioni emerse durante il convegno, che ha visto partecipare sia studiosi affermati, sia dottorandi e post-dottorandi alle loro prime esperienze di dialogo accademico.

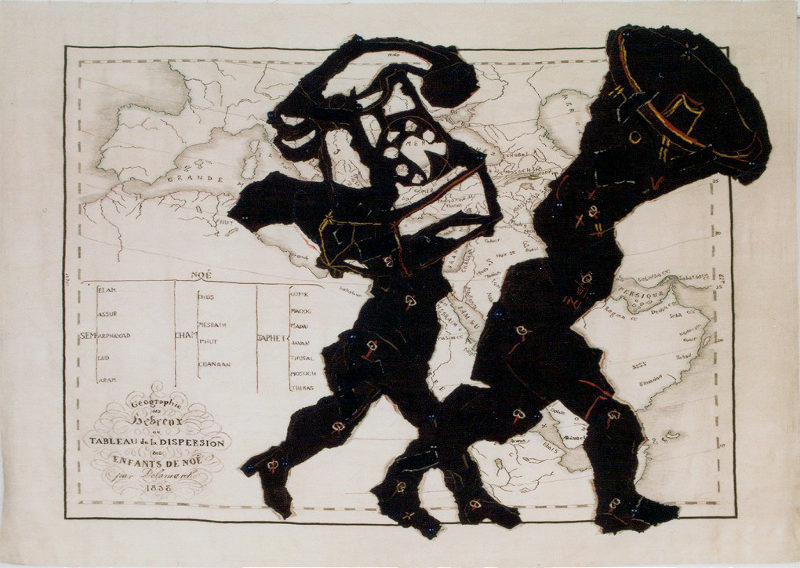

Il viaggio, da sempre fonte di narrazioni e chiave di lettura per leggere l’esistente, ha trovato nell’Ottocento uno dei suoi momenti di maggiore accensione creativa e, nel contempo, di più rigida istituzionalizzazione. In un periodo storico in cui, grazie alle innovazioni tecnologiche, si è assistito a una progressiva facilità allo spostamento e, contemporaneamente, alla crescita esponenziale del fenomeno del colonialismo del Vecchio continente, il viaggio si è fatto rivelatore anche dei rapporti che gli artisti hanno istituito con l’altrove, da una parte assegnando a esso un ruolo di ispirazione, dall’altra facilitando la canonizzazione di forme e generi di racconto, di rappresentazione. Tale aspetto è emerso con chiarezza durante il convegno grazie ad alcuni interventi, come ad esempio quello di Francesca Castellani nel quale si sono ricostruiti alcuni viaggi di artista (in particolare quelli di formazione finalizzati a soggiorni presso l’Accademia di Francia a Roma), nelle cui vicende si possono individuare i rapporti di forza e di reciproca influenza tra le esigenze creative di pittori e letterati in viaggio, e quelle canonizzanti degli enti preposti a facilitare o sostenere economicamente i soggiorni in città straniere. Sulla stessa falsariga si possono collocare altre relazioni. Ad esempio accenna all’importanza dello spostamento e alla sua valenza economica Cecilia Riva, presentando una ricerca sul collezionista Layard, con la descrizione dei suoi scavi archeologici in Oriente alla scoperta di nuovi manufatti, mentre Gianni Dubbini si sofferma maggiormente sui rapporti tra artisti-viaggiatori e flussi economico-culturali tracciando l'iconografia di una Birmania che subisce un progressivo cambiamento estetico dopo essere divenuta provincia dell'India britannica.

Certi tragitti – come emerge da altri interventi che abbracciano momenti storici a noi più vicini – sono spesso segnati dalla presenza continua, di generazione in generazione, di viaggiatori in cerca di ispirazione. Sono camminamenti che acquistano profondità e spessore grazie all’aratura intellettuale garantita dal costante passaggio di artisti e desideri estetici. Le rotte che conducono in Italia – frequentatissime anche nell’Ottocento e nel Novecento – sembrano voler ripercorrere le tappe del Grand Tour e sancirne la ‘classicità’. Si evince tale convinzione sia dalla relazione di Giada Viviani dedicata al compositore Karol Szymanowski e ai suoi spostamenti al di fuori della Polonia fino in Sicilia, sia da quella di Alessia Cavallaro consacrata a diverse generazioni di pittori russi in Italia a cavallo dei due secoli, sia infine a quella di Eleonora Charans, che si pone l’obiettivo di raccontare le più recenti esperienze di viaggio dell’artista sudafricano William Kentridge, fino alle sponde del fiume Tevere. In tutti questi casi, ma non sono i soli, l’individualità del gesto estetico entra in fertile contrapposizione con la generale condivisione di paesaggi (anche sonori), vedute, sguardi, tutta giocata nella tangibilità della materia usata per veicolare una certa rappresentazione odeporica (si pensi, ad esempio, agli arazzi e al lavoro di cucitura di Kendridge).

Aggiungiamo che uno degli aspetti più interessanti del convegno è stato scoprire come alcuni concetti o esperienze che sembrano precipue di contesti o luoghi di espressione particolari possano in verità essere reinterpretate nei loro significati complessivi se viene posato su di esse uno sguardo diverso proveniente magari da ambiti disciplinari o da sensibilità d’artista non immediatamente riconducibili a perimetri consolidati. Ci riferiamo per esempio alla ridefinizione della nozione di censura e manipolazione visuale raccontata da Enrico Menduni, curatore della mostra intitolata War is over. Nella sua relazione, tesa a ripercorrere le ragioni e le logiche di allestimento dell’esposizione, la fotografia documentaria degli anni della Seconda guerra mondiale, nelle collezioni dell’Istituto Luce e degli archivi dell’esercito americano, restituisce in immagini e immaginari tra loro contraddittori, e culturalmente segnati, l’Italia liberata dagli alleati. Pur in assenza di volontà artistiche e di solipsismi d’autore, le facce e i paesaggi del primissimo dopoguerra paiono provenire da universi lontani, quando cambiano i paradigmi culturali che informano le rappresentazioni. Un discorso analogo può essere fatto attorno alla nozione di spazio teatrale come scenario del confronto e dell’alterità, nella bella e dotta relazione proposta da Paolo Puppa, tutta incentrata sullo spessore di abitabilità del palcoscenico quando a calcarlo sono personaggi o attori stranieri.

Visioni ancora più pragmatiche sono giunte dalla proposta culturale di Alessandro del Puppo che ha affrontato quattro categorie di artisti viaggiatori, in distinti periodi storici e di diversa provenienza, costretti a confrontarsi con le criticità dei luoghi che attraversano e che cristallizzano sulla tela. Alcuni con proposte ironiche, altri con scelte più radicali, questi artisti riflettono ossessivamente sul significato dello spostamento fisico o fittizio e sul rapporto emozionale che questo produce. Tra situazionismo, non luoghi e iconografie architettoniche marcatamente autoreferenziali, chi scrive questo report ha invece proposto un excursus sullo spazio falsificante della città di Barcellona, gradualmente snaturata dal massivo intervento del turismo che genera souvenir di massa e percorsi urbani sempre più irreggimentati. Altre letture del souvenir (e delle sezioni auree) sono giunte da Leon Radu che ha ben descritto la funzione dei memorabilia pittorici nel Settecento veneziano, momento storico in cui artigiani e artisti offrivano un’immagine della capitale lagunare canonizzata attorno a schemi geometrici impostati ad hoc per essere evocativi e commerciali, soprattutto riconoscibili così da soddisfare meglio le richieste estetiche del mercato turistico. A dimostrazione che certi processi di trasformazione dei paesaggi determinati dall’invadenza del viaggio (non solo artistico) non sono solo un’esperienza della contemporaneità.

Naturalmente esistono tanti modi di viaggiare, tanti quanti sono quelli di raccontare e interpretare l’essere altrove secondo regole complesse ed elaborate. Uno dei più affascinanti resta quello a piedi, le cui particolari condizioni di difficoltà modificano il modo con cui sono restituite le tracce e la geografia della realtà, come svelato sia da Guido Zucconi per quel che riguarda la letteratura di viaggio, sia da Enkelejd Doja che analizza invece i quaderni di appunti in Grecia del giovane critico d’arte Sergio Bettini. Tracce scritte in varie forme e secondo varie esigenze che Ricciarda Ricorda, una delle studiose più attente alla letteratura di viaggio, è stata in grado di ricostruire secondo un quadro teorico condivisibile a più ambiti espressivi, applicato poi in seconda battuta ad alcuni casi studio provenienti dalla letteratura italiana del primo Novecento.

Il cinema, infine. Grazie a Giovanni De Zorzi abbiamo potuto scoprire le sonorità di Ashik Kerib di Parajanov e l’importanza dei musicisti ashug, trovatori-cantastorie, per restituire identità sociali e forme paesaggistiche di una regione geografica attraversata da spinte culturali eteroclite. Lo studio di Fabrizio Borin segnala invece gli affioramenti più o meno maniacali degli oggetti nel cinema di Andrej Tarkovskij, vere e proprie time machines che fossilizzano le iscrizioni umane, mentre Carmelo Marabello ha raccontato la trasposizione di “America Paese di Dio” e le relazioni con i testi di Italo Calvino. Strumenti musicali, oggetti, parole scritte e lette a voce alta diventano tre dei possibili filtri attraverso i quali il cinema sancisce, nella materialità dei rapporti con altre forme artistiche o artigianali, la natura del viaggio e del movimento proprie del dispositivo.

È nella natura di ogni report avanzare per frammenti e sintesi, inferenze più o meno epidermiche e allusioni più o meno esplicite. Questo testo non fa eccezione. Come abbiamo scritto nelle righe iniziali in questa sede non potevamo far altro che restituire la crasi di percorsi che nel loro dipanarsi sono ben più tortuosi, profondi e spesso intrecciati secondo rimari invisibili. In un gioco di mise en abyme anche le tante rappresentazioni artistiche dei viaggi abbracciano, giocoforza, queste stesse caratteristiche quali che siano i registri utilizzati e le esperienze narrate. Una logica frustrante, ma che definisce perfettamente la differenza tra vita e rappresentazione, tra movimento fisico e movimento delle forme. Per ovviare a questo inevitabile depauperamento (o traduzione imprecisa) abbiamo tuttavia deciso di proporre itinerari di approfondimento, scegliendo alcune delle piste di lavoro percorse durante il convegno. La prima è un’intervista a Enrico Menduni, autore dell’interessante libro Andar per treni e stazioni dedicato al viaggio in treno. La seconda è dedicata all’esperienza del viaggio a piedi nei travelogue di alcuni viaggiatori/letterati inglesi. La terza è invece dedicata alle trasformazioni urbane imposte dai viaggi di massa del turismo contemporaneo. Buona lettura.

#2 Enrico Menduni, Andare per treni e stazioni

di Alessia Cavallaro e Gianni Dubbini

«È nello stupendo complesso di Pietrarsa che sorse la prima officina ferroviaria italiana; mentre dal 1839 la Napoli-Portici aveva preso a snodarsi in un bellissimo paesaggio in riva al mare…». Il viaggio in treno è un’esperienza fondamentale per la storia della nostra penisola perché ha avuto un profondo impatto sull'unificazione dell’identità nazionale e sulla vita quotidiana. La ferrovia, le carrozze e i binari rappresentano ancora oggi a tutti gli effetti degli elementi unificanti dell'Italia, grazie soprattutto all’alta velocità che unisce il nord al sud del paese, Torino e Milano a Napoli e Bari. Ne scrive brillantemente Enrico Menduni, professore ordinario di cinema, fotografia e media presso l'Università di Roma Tre, nonché documentarista e autore radiotelevisivo, in un suo recente lavoro: Andar per treni e stazioni (Il Mulino, 2016). Il libro è stato presentato lo scorso 11 aprile alla libreria La Toletta di Venezia, dove l’autore ha discusso con Carmelo Marabello, professore di Cinema e arti visive all’Università IUAV di Venezia, e Marco Dalla Gassa, docente di Storia e critica del cinema all’Università Ca’ Foscari. Si è trattato di uno dei tanti momenti significativi del convegno Nel mezzo del cammino. Il viaggio come esperienza estetica (Ca’ Foscari, 11-13 aprile 2016), di cui diamo conto sulle colonne della rivista.

Dopo esser andato via di casa a soli quindici anni e aver viaggiato, come gli piace ricordare, «tanto e da solo», Enrico Menduni ha svolto vari mestieri legati al viaggio. Ed è a partire da questa sua esperienza personale, dalla sua memoria, che l’autore imposta la scrittura di un volume dal tratto leggero e ironico, ma allo stesso tempo diretto e capace di raccontare l’esperienza di uno studioso in viaggio e di illustrare come lo stesso atto del viaggiare sia oggi profondamente mutato. Il libro, in qualche misura, racconta la storia dell’Italia attraverso il processo dell’unificazione ferroviaria, partendo da quella che è la sua ‘spina dorsale’, ovvero la linea Milano-Napoli. Le stazioni, secondo Menduni, si possono interpretare come la manifestazione più tangibile del cambiamento della città e il treno è in questo senso un simbolo percepibile del divenire, di un futuro a portata di mano. Anche oggi, insomma, come nell’Ottocento, la locomotiva appare un manifesto della modernità, simbolo del progresso tecnico e scientifico. Mentre fino a pochi anni fa, in un’epoca più segnata dall’automobile, la distanza veniva calcolata in chilometri, adesso ha una nuova unità di tempo, rappresentata dalle ore e dai minuti e, certamente, dal costo del biglietto. La stazione si trasforma in una cattedrale consacrata al tempo, in cui tutto è concepito per accogliere il viaggiatore, donandogli il massimo del confort. Ma quando si esce da questo luogo incantato si prova un improvviso senso di straniamento che ci catapulta in un nuovo spazio-tempo: quello delle nostre città.

D.: Iniziamo questa conversazione, giocoforza, dal cinema a cui è strettamente legato l’immaginario del treno. Sappiamo, infatti, che fin dal primo film dei fratelli Lumière la locomotiva ‘buca lo schermo’, la rapidità del movimento impressiona gli spettatori, lo sguardo sul mondo che si può lanciare dal finestrino di un vagone in corsa non è poi molto diverso da quello che ci viene restituito da una rapida carrellata laterale. Quanta importanza hanno avuto i film e le immagini in movimento nella storia del treno e della sua percezione collettiva? E che ruolo ha assunto in questa continua rincorsa il cinema italiano?

R.: Nel corso della scrittura di questo libro mi sono progressivamente accorto di quanto è profondo e articolato il rapporto fra treno e cinema. Sono tutti e due oggetti e simboli della modernità, e non è certo un caso che uno dei primi soggetti affrontati dal cinematografo Lumière sia proprio l’arrivo di un treno alla stazione, scatenando le reazioni dei presenti, amplificate da una leggenda metropolitana che è giunta fino a noi. Ma il legame dei due dispositivi con la modernità è più forte: l’ha espresso molto bene Jacques Aumont: «La macchina da presa, sotto certi aspetti, non è così lontana dalla locomotiva: organismi metallici, tipici dell’immaginario ingegneresco del secolo, e fondate, l’una e l’altra, sulla trasformazione di un movimento circolare in movimento longitudinale: da un movimento sul posto a uno spostamento» (J. Aumont, L'oeil interminable, Paris, Séguier, 1989, p. 44). Entrambi sono dispositivi che, convocando le migliori tecnologie dell’epoca, producono un movimento; due metafore del dinamismo sociale. Un po’ come avviene oggi con il digitale ed Internet, la modernità altro non è che una modifica radicale dei concetti di tempo e spazio, sorretta socialmente dalle culture dell’epoca e assistita dalle tecnologie, che traversa sia la sfera pubblica che quella privata, ridefinendone i reciproci rapporti e confini. Per quando riguarda il cinema italiano, sono numerosissimi i film in cui il treno non è solo una presenza occasionale. Vorrei citare Luci del varietà di Lattuada-Fellini (1950) in cui il destino della soubrette di successo (Carla del Poggio) è diverso da quello dello scalcinato capocomico (Peppino de Filippo), questa diversità è mostrata contrapponendo il lussuoso vagone pullman della prima rispetto all’antiquata carrozza ‘centoporte’ del secondo. C’è Cafè Express del miglior Nanni Loy (1980) e due film, opposti, sulle stazioni: Stazione Termini di Vittorio de Sica (1953) e Panni sporchi di Giuseppe Bertolucci (1980) tutto ambientato in una cupa Stazione Centrale di Milano. E poi naturalmente Il ferroviere di e con Pietro Germi (1956).

D.: Il connubio tra cinema e treno ha molto a che fare con quello che c’è fuori dal finestrino, generalmente il paesaggio urbano o naturale, ed entrambi i dispositivi costruiscono un certo tipo di osservatore. Com’è quello che sale su una carrozza ferroviaria?

R.: Lo spostamento prodotto dal treno avviene nel paesaggio, ma non è una cosa di per sé nuova: i pellegrini della Via Francigena o i viaggiatori in diligenza del ’700 ci avevano descritto i loro transiti nello spazio e nel tempo, talvolta come una specie di nota delle spese o diario di viaggio, in altri casi realizzando una specie di Guida Michelin di locande e osterie, nei migliori raccontandoci – nel clima del romanticismo – la natura, le montagne, gli spazi inabitati e la visione delle città attraverso i finestrini della carrozza, sballottati su un fondo stradale sconnesso. Il paesaggio, insomma, era già stato inventato. Tuttavia il paesaggio ferroviario è tutt’altra cosa, impregnata fino in fondo di modernità e tecnologicamente separato dai boschi, dalle cascate, dagli orridi dei passi alpini: è un «paesaggio livellato» (W. Schivelbush, Storia dei viaggi in ferrovia, Torino, Einaudi, 1988). Il treno sopporta male le salite e le discese e non ama nemmeno le curve; il risultato è una linea molto più rettilinea e piana del tracciato stradale tradizionale, una specie di autostrada ante litteram. La ferrovia non sale sulle montagne, scava trafori e tunnel superando le valli con ponti e viadotti talvolta a grande altezza, avvalendosi delle nuove tecnologie del ferro e del cemento. Il treno è più rilevato del paesaggio che attraversa, mantiene una distanza che fa del viaggiatore un osservatore; non c’è paragone tra i sobbalzi irregolari della carrozza e il procedere meccanico e ritmato del treno sui suoi binari lisci e sempre uguali. Il moto rotatorio dei motori che diventa andamento rettilineo, e che accomuna cinema e treno, ne fa due oggetti della modernità prima e della post-modernità poi.

D: Il treno non è solo immagini e immaginario, ma anche un insieme di episodi di vita che hanno accomunato e continuano ad accomunare le persone. Andar per treni e stazioni è, da questo punto di vista, un pozzo di aneddoti divertenti ed emblematici che ci ricorda quanto il treno sia spazio sociale per eccellenza, dove ci si incontra e talvolta ci si scontra, senza poter scegliere il vicino di sedile. Tuttavia molto è cambiato dai convogli che portavano Oreste e Giovanni, i due protagonisti de La Grande Guerra, al fronte o che depositavano Rocco e i suoi fratelli nelle nebbie della Stazione Centrale di Milano. In che modo oggi il treno è ancora in grado di unire l’Italia e gli italiani?

R.: Gli aneddoti sono il frutto di una lunga frequentazione, di quella provvisoria promiscuità con cui lo scompartimento ci metteva in contatto con sconosciuti. Ora il treno è più simile a un aereo, ciascuno armeggia sul suo smartphone o tablet, o cerca di riposare. C’è meno conversazione. Molto è cambiato, ma una funzione unificatoria del paese permane nella cultura ferroviaria e nell’esperienza del viaggio, anzi assume nuove valenze.

D.: Lei giustamente non dimentica, nel libro, di ricordare che il treno è anche un’esperienza che può dividere gli italiani visto che da Salerno in giù, nel mezzogiorno del paese, vi è una situazione diversa rispetto alle regioni settentrionali. Un’altra Italia in un certo senso…

R.: Questo è molto vero.

D.: La ferrovia è quindi anche un simbolo di divario?

R.: Anche questo è vero. Perché diciamo che questa tratta è stata parte di un’esperienza molto più lunga che è stato il treno dell’emigrazione. Esso partiva da Palermo, dalla Calabria, poi risaliva tutta l’Italia e spesso proseguiva fino a Düsseldorf o Francoforte. C’erano questi 'treni del sole', questi treni lunghissimi. Lì il viaggio in treno era una cosa molto diversa, essenzialmente una forma di deportazione. Questi treni, questi odori di aranci, queste carrozze a cuccette che sono state, credo, il massimo vertice del sadismo ferroviario, dormire in sei o in otto, arrampicati alla meno peggio, con lenzuola di plastica. L’emigrazione è stata anche questo tipo di viaggiare. Adriano Lucas ha fatto delle fotografie bellissime nel momento in cui gli emigrati italiani trasbordavano dal treno italiano in Svizzera. C’è un’esperienza di dolore molto forte in questo tipo di viaggio.

Io ho invece affrontato un’altra tipologia di viaggio, che non è il viaggio di abbandono. Ho detto però qualcosa sull’emigrazione, e anche dei treni che hanno portato gli ebrei nei campi di sterminio e che sono tutti partiti dalle grandi stazioni italiane. Da Milano il famoso binario 21. A Firenze c’è una lapide, non so se c’è anche a Venezia. Il rabbino capo veneziano è tornato volontariamente per stare con i vecchi dell’ospizio ebraico ed è stato deportato. Deve essere con ogni probabilità partito da Venezia Santa Lucia.

Il treno è ancora oggi associato a esperienze molto diverse le une dalle altre: andare a fare la visita militare, andare a trovare la fidanzata, andare a Roma per una manifestazione, andare a uno sciopero, andare in vacanza, le gite collettive, i pellegrinaggi, le gite del dopo lavoro… Queste sono una serie di esperienze che tutti gli italiani hanno avuto modo di conoscere. È difficile trovare qualcuno che non abbia dei ricordi ferroviari.

D.: Lei parlava di distanza tra città calcolate in minuti. In Sicilia, ad esempio, quest’unità di tempo ha una valenza negativa.

R.: La Sicilia è stata una di quelle regioni che ha pagato più pesantemente.

D.: Esatto. Si tratta di due memorie diverse, due diverse esperienze in uno stesso paese.

R.: In Sicilia le potenzialità c’erano. La rete ferroviaria siciliana un tempo era molto estesa. Tutta la parte lungo la costa Sud, che adesso non c’è più, aveva le sue ramificazioni ferroviarie. Gli è stato però preferito il passaggio a Nord ma con tempi scandalosi. Probabilmente anche a causa di una classe dirigente che non ha battuto i pugni come doveva. La conseguenza è che luoghi come Caltanissetta sono stati abbandonati da Dio e dagli uomini.

D.: Uscendo per un attimo dall'Italia: io sono stato in India viaggiando anche in treno. Rispetto all’Europa, dove il viaggio in treno è più che altro uno spostarsi sui dei binari per arrivare il più in orario possibile, la mia esperienza è stata diversa. Non sono arrivato in orario e ho avuto delle difficoltà. Ero senza telefono e la gente nel mio scompartimento mi ha aiutato con il proprio. Mi sono poi accorto che due ragazzi giovani stavano cercando di distrarmi per rubarmi la macchina fotografica ma non ci sono riusciti.

È stata un'esperienza utile per socializzare e per superare delle difficoltà. Un'esperienza di viaggio a tutti gli effetti, che ti dice molto sulle persone e sul loro valore e sul fatto che alla fine la gente nel momento del bisogno spesso è molto umana.

R.: È così. In India persino nel 2016 la gente su alcune tratte continua a viaggiare sui tetti delle carrozze. Vi è ancora un po', se mi permettete l’espressione, un residuo del colonialismo. Come noi abbiamo avuto un’unificazione ferroviaria, in paesi come il Marocco, l’Algeria, l’India, l’Indocina, il colonialismo ha avuto un volto ferroviario. Si è servito della ferrovia per unificare, ma anche per dominare e conquistare. La storia politica delle ferrovie è molto interessante. I trafori alpini, le relazioni tra i paesi, le cautele per evitare che da un traforo potesse arrivare chissà quale pericolo, dal Frejus che è un lato italiano e un lato francese, si costruisce una caserma sul lato italiano con cento uomini di guardia per evitare che dal Frejus potesse arrivare un attacco francese.

D.: Nell'età dello smartphone, con le app di Trenitalia che ti permettono di acquistare il biglietto in pochi secondi, non crede che la ‘patina’ delle vecchie esperienze del viaggio in treno sia troppo cambiata rispetto a una volta?

R.: Io debbo dire che uso sempre la app per fare il biglietto. Sono molto comode. Certo è che rispetto a una volta che si incontrava in treno ogni tipo di personaggio e si comunicava molto tra persone, oggi è molto diverso. Il posto è prenotato, l'atmosfera è più asettica, tutti o quasi stanno davanti al computer o al cellulare. Spesso instaurare una conversazione è una vera impresa. Si assiste a conversazioni pour parler totalmente forzate e noiose tipo «lei dove va?», «il treno è in orario», «fuori piove». Diversi anni fa mi ricordo invece di un viaggio con un sacerdote che dopo una conversazione sulla politica, tema che è meglio evitare sempre in treno, si è messo a urlare allo scandalo quando ha scoperto che l’artista Renato Guttuso girava in Mercedes, fatto secondo lui imperdonabile. Una volta in treno alcune discussioni potevano diventare davvero accese e vivaci.

#3 ‘Four generations on foot’: scrittori, spie ed esploratori inglesi dalla Grecia all’Asia Centrale

di Gianni Dubbini

1. La stanza numero 1

Il primo gennaio del 1985 l’addetto alla reception dell’Hotel Theano (oggi Hotel Kalamitsi) del villaggio di Kardamyli nel Peloponneso si trovò di fronte a sé un personaggio del tutto particolare. Egli era appena arrivato in macchina, una chioma bionda spettinata e gli occhi color ghiaccio. Il signore possedeva un passaporto inglese, veniva da chissà dove ed era carico di bagagli, che comprendevano una muta da sub e una tavola da surf, che per la stagione non sembravano essere proprio gli oggetti più appropriati che uno potesse portare con sé. Nello sfogliare le pagine del documento d’identità del curioso avventore, il greco riuscì ad apprendere solamente un nome da registrare per la stanza numero 1: Bruce Chatwin.

Si è scelto di iniziare con Chatwin quest’excursus letterario attraverso ‘quattro generazioni’ di scrittori inglesi, di cui si parla nel titolo, perché è il più vicino a noi cronologicamente, ma anche perché è la figura che inizia e chiude l’excursus di cui parleremo, soffermandoci sull’esperienza del muoversi ‘on foot’ - che in inglese evoca quel movimento ancestrale che accompagna il camminare negli spazi aperti. Ma, dettagli linguistici a parte, chi sarebbero questi quattro membri di un bizzarro «club di gentiluomini» (come lo avrebbe definito Evelyn Waugh) che unisce quasi due secoli di storia? Alcuni di loro sono più conosciuti. Altri furono più sprovveduti e meno razionali. Qualcuno fu mosso dall’ambizione e forse dalla smania di conquista tipica del suo tempo, altri furono spinti in viaggio dall’irrequietezza. Almeno tre di loro si spostarono per conto dei servizi segreti britannici, fornendo resoconti accurati di territori ignoti ai loro superiori alla ricerca di spazi sconosciuti da ricollocare nelle carte geografiche e di oggetti antichi destinati ad arricchire le collezioni dei musei. Il nostro interesse per le loro vicende – di cui sottolineeremo soprattutto le singole specificità – dipende dal fatto che hanno prodotto resoconti letterari riconducibili al genere del travelogue, con lo scopo di essere il più possibile veritieri.[1]

Questi resoconti convivono con mappe, appunti, schizzi, frammenti archivistici a volte classificati come segreti, a volte accessibili. Essi rimandano a deserti, montagne, vallate, scogliere, piste, sentieri, mulattiere, siti archeologici e antiche città perdute. Alcuni dei luoghi narrati sono ancora oggi percorribili. Altri non lo sono più, a causa delle distruzioni del mondo contemporaneo. La loro geografia si estende dalla Grecia all’India, attraverso l’Asia centrale, seguendo le tracce di Alessandro Magno. Essa comprende luoghi a volte remoti e pericolosi, ieri come oggi, e scenari che videro il susseguirsi di imperi, tribù, conflitti ed esplorazioni, imprese militari vanagloriose e tentativi di fusione tra culture.

‘Four generations’, insomma, che sembrano forse oggi provenire da un’epoca lontana che esiste, forse, solo nei racconti di viaggio e nei libri di storia. Ma è una percezione errata, perché le loro epoche non sono così dissimili, per caratteristiche e per congiunture storiche, alla nostra.

2. Bruce Chatwin e Patrick Leigh Fermor

Bruce Chatwin era giunto all’hotel di Kardamyli da scrittore già affermato. Dopo varie esperienze, alla casa d’aste Sotheby’s, da studente un po’ attempato di archeologia presso l’Università di Edimburgo e da giornalista per la pagina culturale del Sunday Times, egli aveva scelto di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Questa decisione era stata presa dopo aver mandato al suo editor Francis Wyndham il celebre telegramma riguardante la sua partenza verso le terre gelide del continente Sudamericano. “I AM GONE TO PATAGONIA” diventò il leitmotiv che lo consacrò ai posteri e lo rese un mito per un’intera generazione di scrittori di viaggio anglosassoni, da William Dalrymple a Rory Stewart, da Paul Theroux, Colin Thubron e Philip Mardsen. In Patagonia divenne uno dei libri di viaggio più celebrati di tutti i tempi, l’opera che lo consacrò a livello internazionale.

Era la prima volta che l’autore approdava in quell’angolo di Arcadia ellenica. Stava cercando ispirazione per portare a termine il suo ultimo lavoro e voleva, inoltre, rendere omaggio a un nuovo amico di alcuni anni più anziano di lui. Riuscì a completare in quei giorni il manoscritto di quella che sarebbe stata purtroppo una delle sue ultime opere. Morì quattro anni più tardi per le complicanze dovute all’infezione del virus HIV. Ancora oggi, il proprietario dell’hotel di Kardamyli, un distinto signore dai capelli bianchi di nome Nikos, ama mostrare ai clienti bibliofili la stanza numero 1, dove lo scrittore inglese concluse, chino sulla sua macchina da scrivere, quello che forse è il suo grande capolavoro: Le Vie dei Canti, sui miti degli aborigeni australiani e sul nomadismo come modus vivendi della storia dell’uomo.

L’amico che lo accolse sulle coste del Peloponneso aveva scoperto la Grecia molti anni prima. Abitava assieme alla moglie Joan a soli cinque minuti di distanza a piedi dalla monastica stanza dell’Hotel Theano ed era un personaggio dalle qualità ineguagliate tra gli scrittori inglesi del XX° secolo.[2] Si chiamava Patrick Leigh Fermor. Questi accolse Chatwin volentieri nella sua villa affacciata sul mare, tra i profumi del rosmarino selvatico, il ronzio delle cicale e i cipressi del Mani del Nord, in un’atmosfera simile a quella dei canti lirici del mondo classico.[3] L’incontro di Kardamyli rimase alla storia come un momento decisivo di scambio culturale tra due giganti della letteratura di viaggio inglese.

Fermor era diventato celebre per aver scritto due volumi che riguardavano il suo lungo viaggio a piedi attraverso l’Europa, prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale.[4] Era partito dall’Inghilterra nel 1933, a soli diciotto anni, con nello zaino alcuni vestiti, l’Oxford Dictionary of the English Verse, un volume rilegato di Orazio, un paio di scarpe chiodate e pochissimi soldi in tasca, che gli venivano elargiti saltuariamente dai travellers cheques di un padre molto distante, direttore generale del Geological Survey of India. Nonostante le difficoltà incontrate, l’autore non abbandonò mai l’intento di arrivare a Costantinopoli a piedi. Vi sarebbe arrivato alcuni anni più avanti, dopo aver attraversato l’intero continente europeo a piedi, dormendo a volte nei fienili, a volte ospite nei castelli di aristocratici ungheresi e romeni, innamorandosi di principesse bizantine e di studentesse, ma anche trascorrendo notti all’addiaccio insieme a contadini e contrabbandieri dei più remoti villaggi dell’Europa centrale. Molto spesso dormendo da solo, nel silenzio dei boschi, sotto il cielo stellato.[5] Quell’esperienza straordinaria portò Fermor alla maturità. Dopo una visita al Monte Athos, altro luogo amato anche da Chatwin, egli scelse la Grecia quale patria di elezione e vi si trasferì.

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il giovane venne reclutato da Winston Churchill in qualità di comandante delle forze speciali britanniche della SOE.[6] Gli era stata affidata una delicata missione: rapire un generale nazista a Creta con l’appoggio di un piccolo plotone di partigiani greci e ufficiali inglesi, con l’obiettivo di riportarlo vivo al Cairo. Le conoscenze linguistiche apprese durante il suo viaggio in Europa orientale furono decisive per lui e gli consentirono di accattivarsi le simpatie del corpo di spedizione greco e la buona riuscita finale della complicata missione, dopo una rocambolesca fuga dai nazisti.

Almeno due libri furono scritti sul tema e fu prodotto un film con Dirk Bogarde come protagonista che rese omaggio alle imprese eroiche di Fermor e compagni. Vennero inoltre attribuiti vari riconoscimenti al valore militare a Patrick e compagni. Celebre rimase la conversazione tra il generale Kreipe e il giovane ‘Paddy’ (così lo chiamavano i suoi amici), sulle pendici del Monte Ida. I due, divisi dalla guerra e dall’uniforme, ma accomunati dalla cultura classica, si ritrovarono a recitare a memoria una delle Odi di Orazio mentre ammiravano la vallata sottostante. «Vides ut alta stet nive candidum Soractes…» recitò con aria melanconica il generale nazista, e Fermor, ricordando perfettamente le liriche, continuò per altre dieci strofe. I due stettero poi in silenzio, guardandosi negli occhi. Quindi il generale si rivolse a Fermor dicendo «Ach so, Herr Major».[7] E l’aneddoto così passò alla storia.

Chatwin ammirava profondamente Fermor e il suo affascinante mix di erudizione, avventura e rischiose imprese militari.[8] Un corrispondente della BBC avrebbe, infatti, definito poco più tardi l’eroe di guerra inglese, «un incrocio tra Indiana Jones, James Bond e Graham Greene». I suoi due libri di viaggio, Tempo di Regali e Fra i Boschi e l’Acqua erano diventati, negli stessi anni della pubblicazione dei lavori di Chatwin, dei best-seller internazionali.

A Kardamyli, i due trascorrevano lunghe serate discutendo dei nomadi dell’Asia, tema che conoscevano bene entrambi, sia per interessi comuni sia per vita errabonda vissuta. Durante i suoi primi anni da scrittore non ancora affermato, Chatwin aveva cercato di portare a termine una storia dei nomadi. Avrebbe dovuto intitolarsi l’Alternativa Nomade e avrebbe dovuto rispondere alla domanda che tanto appassionava lo scrittore inglese e che oggi rimane ancora aperta: «perché l’uomo abbandona la propria casa scegliendo di viaggiare e di vivere una vita in perpetuo movimento?». Il voluminoso manoscritto non giunse mai alle stampe. Venne al contrario lanciato dall’autore, in un momento di frustrazione, tra le fiamme del camino della sua casa di campagna inglese. Nell’arco di tutta la sua carriera letteraria, Bruce Chatwin avrebbe provato a trovare la risposta.[9]

Gli autori rappresentavano, dunque, due diverse generazioni di irrequieti e due temperamenti e nature molto diversi tra di loro. Entrambi erano colti, ma per nulla pedanti nella loro erudizione. Entrambi avevano avuto modo di approfondire i loro interessi sul campo in vari scenari geografici più o meno ‘esotici’. Chatwin aveva viaggiato in Afghanistan e in Asia Centrale negli anni ’60 nel periodo in cui gli autobus colorati degli hippies attraversavano le montagne dell’Hindu Kush alla volta dell’India.[10] Contrario alla moda di quel tempo e disprezzando profondamente, non senza un certo snobismo, i ‘figli dei fiori’, aveva viaggiato a volte piedi, a volte a dorso d’asino e cavallo, in compagnia di un gesuita che insegnava letteratura classica a Oxford: Peter Levi.

Levi era alla ricerca della civiltà greca della Battriana che per almeno tre secoli dalle conquiste di Alessandro Magno aveva creato una forma di sincretismo con quella orientale di matrice persiana.[11] I due avevano percorso l’Afghanistan e conosciuto le favolose culture della ‘Via della Seta’. Avevano viaggiato nel paese che forse più di tutti rappresentava il ‘crocevia delle civiltà’, prima delle distruzioni del mondo attuale. Ugualmente, Fermor, aveva viaggiato nell’Europa degli anni ’30 prima della distruzione della guerra ed era stato testimone di quella cultura raffinata e decadente della Mittleuropa nella fase precedente l’avvento del nazismo, del socialismo e della guerra fredda. L’Europa tra due catastrofi, il Vecchio Continente degli sconvolgimenti del secolo breve, «il più violento della storia dell’umanità», come scrisse Hobsbawm.[12]

Fermor e Chatwin divennero dunque gli epitomi della letteratura di viaggio inglese, che più di altri avevano contribuito ad evolvere e rilanciare il genere del travelogue, spingendosi verso lo stile sofisticato di una prosa curata meticolosamente nei suoi dettagli, nel caso di Fermor, e nella scrittura asciutta e lapidaria, ma concisa e avvincente, nel caso di Chatwin. Entrambi i loro mondi erano imbevuti dalla cultura inglese delle scoperte geografiche e dalla fascinazione per le ‘curiosities’, che essi contribuirono a rielaborare in altre forme e in universi letterari totalmente originali. Le loro opere sono da inquadrare all’interno della gloriosa stagione delle esplorazioni anglosassoni che ebbe il suo periodo di maggiore importanza tra la fine del ’700 e la metà del ’900.

Tra le principali aree del mondo quali l’Africa, l’America Meridionale, la Cina, toccate dall’espansionismo dell’impero britannico, fu forse però quella regione tra l’attuale Medio Oriente e l’Asia Centrale a riproporre una nuova grande stagione dei viaggi di scoperta. Fu quella regione arida, spesso desertica tra Turchia e India, interrotta solo di rado da fertili vallate color verde smeraldo, che vide scontrarsi gli imperi di greci, bizantini, mongoli, ottomani, persiani, timuridi, e Moghul. Fu quella regione difficile e violenta che mise alla prova anche l’impero coloniale inglese.

Nel periodo compreso tra le Guerre Napoleoniche e gli anni Trenta del Ventesimo secolo, tra l’Europa e il Subcontinente indiano, due potenze, la Russia e l’Inghilterra, confrontarono le loro mire imperiali.[13] Come avrebbe scritto Kipling in Kim, «si divertirono a giocare al ‘Grande Gioco’». In quell’epoca la contesa geopolitica tra i due imperi ebbe uno scenario vastissimo; una scacchiera globale che si estendeva dall’Egitto fino al Sud-Est Asiatico, includendo i remoti e gelidi altipiani innevati dell’Afghanistan e del Pamir. In questo periodo si formò, il mondo moderno come lo conosciamo oggi con le sue contraddizioni su scala globale. Fu proprio in quest’epoca che altri due personaggi appartenenti a due diverse generazioni, vissero e interpretarono la storia e il mondo coloniale a loro contemporaneo viaggiando anche loro in Asia centrale.

3. Charles Masson e Austen Henry Layard

Nel 1930 una spedizione archeologica francese della DAFA (Delegation Archeologique Française en Afghanistan) fece una scoperta sorprendente. In una delle grotte a strapiombo intorno al grande Buddha scolpito di Bamyian venne rinvenuta un’iscrizione al carboncino, abbastanza sbiadita, ma leggibile. Sicuramente non apparteneva al mondo antico, essendo scritta in un inglese moderno. Poteva al massimo risalire a un secolo precedente. L’archeologo francese che se la trovò per primo davanti agli occhi, dovette rimanere profondamente stupito di fronte a quello che stava leggendo: «If any fool should this high samooch explore / Know that Charles Masson have been here before».[14]

Charles Masson (pseudonimo di James Lewis) era un personaggio straordinario. Nato in Inghilterra nel 1800, dopo un litigio con il padre, decise di cercare fortuna in India. Divenne artigliere nel Bengala, per conto della East India Company e combatté nella sanguinosa battaglia di Bharatapur contro l’esercito Sikh di Ranjit Singh nel gennaio del 1826. Quasi un anno dopo, probabilmente resosi conto del proprio ruolo marginale tra la soldataglia da assedio della Compagnia delle Indie e di uno stile di vita dalle scarse prospettive di sopravvivenza, disertò. Fuggì dall’accampamento di Agra, nelle vicinanze del Taj Mahal, e si diresse a piedi verso la Frontiera Nord-occidentale dell’attuale Pakistan, inoltrandosi nelle zone tribali fuori dal controllo dell’esercito britannico.[15] Una volta raggiunto il fiume Indo, seguendo un itinerario simile a quello percorso da Alessandro e dalle sue truppe, continuò da solo fino a Peshawar per poi attraversare il passo Khyber, in Afghanistan.[16]

Al porto di Bushire, in Persia, fu interrogato da alcuni ufficiali della East India Company. Riuscì a mentire con stile in modo convincente spacciandosi per un americano del Kentucky con la passione dell’archeologia, che aveva trascorso dieci anni errando tra l’Europa, la Russia, l’Afghanistan e l’Iran.[17] Venne presto notato per le sue capacità di analisi e fu esortato a scrivere dei resoconti riguardanti in particolare l’archeologia della regione del Gandhara nel momento in cui si registravano i primi passi verso nuove scoperte. Iniziò così un nuovo lavoro stipendiato dalla stessa East India Company da cui aveva disertato, libero di continuare le sue ricerche sui monumenti buddhisti della regione.[18]

Nel dicembre del 1832 una spia afghana che lavorava per gli inglesi a Kabul, avvisò Claude Wade, agente per il governo britannico nella regione del Ludhiana, della presenza di uno strano inglese di nome Masson il quale «comprendeva bene il Persiano e portava con se alcuni libri in lingua straniera, una bussola, una mappa e un astrolabio […] girava vestito di pochi stracci, senza servi indiani, né cavallo, né asino per portare il proprio bagaglio».[19] Masson era dunque stato scoperto ma, pur rischiando in qualità di disertore la pena di morte, ancora una volta riuscì a cavarsela.

I servizi segreti britannici erano interessati a più dettagliate informazioni per preparare l’invasione dell’Afghanistan e un personaggio come Masson, con il pretesto dell’archeologia e della numismatica antica (invero i suoi reali interessi) poteva addentrarsi in aree tribali anche ostili, fornendo preziose informazioni di intelligence. Una descrizione anonima dell’epoca (dacché non esistono suoi ritratti) lo descrive come un uomo «dagli occhi grigi, la barba rossa e i capelli tagliati corti. Girava senza calze e senza scarpe, con un copricapo verde in testa e una tazza per bere legata alle spalle, molto simile a quella dei fachiri o dei dervisci».[20] Scavava le pagode e gli stupa buddhisti, ne decifrava le antiche scritture e ne rivelava i preziosi reliquiari oggi custoditi al British Museum.[21] Esplorava le città della valle dell’Indo, le colonie fondate da Alessandro Magno. Disegnava con grande dettaglio le vallate afghane e i loro monumenti in fogli di carta pieghevole che venivano poi consegnati ai suoi superiori e che oggi si possono consultare come materiali inediti alla British Library.[22] Essi rappresentano delle testimonianze uniche di monumenti oggi scomparsi, come Hadda in Pakistan, distrutta dai Talebani, e il sito archeologico di Beghram, una volta Alessandria del Caucaso, oggi tristemente coperta dal cemento dalla base aerea americana omonima, da dove decollano i droni e i caccia statunitensi.

Masson comprendeva bene la politica estera e aveva avvisato i suoi superiori dei rischi conseguenti a un’invasione dell’Afghanistan. Non fu mai ascoltato. Anzi, le sue critiche della politica dei ‘falchi’ britannici dell’epoca vennero sempre denigrate come il lamento di un disertore, di un traditore della patria, di un archeologo perditempo che scriveva strane rime sulle rovine e collezionava monete antiche.[23] Morì a Londra pochi anni dopo, ancora giovane, alle prese con gravi difficoltà economiche, semisconosciuto e dimenticato.

La prima Guerra Anglo-Afghana del 1838-1842, come ha scritto di recente lo scrittore storico William Dalrymple – in quella che è l’opera definitiva sul tema – fu la peggiore catastrofe mai subita dall’impero britannico.[24] Si concluse con l’annientamento dell’intero corpo di spedizione inglese in una disastrosa ritirata tra le nevi del passo Khyber, sotto l’incessante attacco delle aggressive seppur mal equipaggiate tribù Pashtun che conoscevano perfettamente il territorio e sapevano esercitare le tecniche della guerriglia. Un monito oggi estremamente attuale e in grado di smontare qualsiasi pretesa neo-coloniale dei più moderni imperi di oggi.[25]

All’epoca, le consulenze speciali di Masson si erano rivelate profetiche. Nessuno le aveva ascoltate e di un’intera armata dell’esercito più all’avanguardia dell’epoca, composto da quasi 20.000 uomini, riuscì a varcare il passo Khyber un unico superstite, mentre ferito sul suo cavallo collassante per la fatica venne avvistato da una sentinella inglese del forte di Jalalabad.[26] Era il Dottor Brydon, e ispirò Arthur Conan Doyle per il personaggio del Dottor Watson, il celebre collega medico di Sherlock Holmes, veterano della guerra afghana.

Negli stessi anni della catastrofe britannica in Afghanistan, un altro giovane avventuriero seguiva il proprio apprendistato al servizio dell’impero in Asia centrale. Austen Henry Layard (1817-1894) aveva lasciato l’Inghilterra nel 1839 con l’obiettivo di arrivare via terra alla lontana isola di Ceylon.[27] In compagnia dell’amico Edward Mitford percorse l’avventuroso itinerario che partiva da Istanbul, e attraversando le zone curde della Turchia, giunse a piedi e a dorso di cavallo, in Siria, percorrendo la Terra Santa, fino a Baghdad in Mesopotamia.[28] Se oggi quel tragitto non è più percorribile a causa dei tanti conflitti che lo attanagliano, anche a quel tempo un occidentale correva notevoli rischi a causa di briganti, mercanti di schiavi e avventurieri di ogni tipo. La conoscenza linguistica poteva però facilitare un tale percorso.

Fin da bambino, Layard era interessato alle lingue e alle culture dell’antico altopiano iranico e apprese da autodidatta l’arabo e il persiano. Come Masson, decise di indossare abiti locali per destare meno attenzione. Dopo quel viaggio straordinario, fu assoldato dall’ambasciatore britannico a Istanbul per compiere missioni non ufficiali nelle regioni di frontiera dell’impero ottomano. Nelle vicinanze di Mosul, oggi la città più popolosa e una delle roccaforti dell’autoproclamato Stato Islamico, iniziò a dedicarsi alle esplorazioni archeologiche, portando con successo alla luce i resti di Nimrud, antica metropoli dell’impero assiro. Scoprì proprio quel patrimonio che, ironia della sorte, gli iconoclasti jihadisti di oggi vogliono distruggere con gli esplosivi e lo scalpello.

Dopo Nimrud, concentrò le sue indagini archeologiche su una vasta area rurale nelle vicinanze del fiume Tigri, nell’attuale Iraq del Nord. Riuscì a individuare l’antica capitale assira di Ninive.[29] Questi trionfi archeologici lo resero celebre e gli permisero di diventare un diplomatico di successo. Tra il 1845 e il 1851, Layard ebbe modo di scoprire degli artefatti eccezionali per valore e dimensioni. I meravigliosi fregi della caccia al leone del sovrano assiro Sennacherib provenienti dal Palazzo di Ninive che con il loro incredibile e celebrato realismo rendono ancora oggi unica al mondo la collezione del Vicino Oriente antico del British Museum. Non sono lontani nella loro collocazione museale ad altri capolavori: i marmi del Partenone di Lord Elgin.

Layard ricevette in seguito la carica di ambasciatore a Istanbul, riuscendo od ottenere lo stesso incarico di quel superiore che molti anni prima gli aveva commissionato una missione pericolosa. Una scommessa azzardata in quanto a incolumità personale, ma decisiva per la sua carriera che gli permise una rapida ascesa nell’ambito della diplomazia imperiale britannica. Venne fatto cavaliere poco tempo dopo.

Nonostante gli inizi simili a quelli di Masson, come uomo di intelligence sul campo travestito in abiti tradizionali locali che poteva giustificare la propria presenza in territori al confine tra gli imperi nel contesto del Grande Gioco, Layard alla fine, a differenza del suo collega in Afghanistan, divenne fautore della politica imperiale. L’incarico di ambasciatore nella fase del tramonto dell’Impero ottomano, avrebbe portato a scelte che negli anni successivi causarono una graduale divisione del Medio Oriente in sfere di influenza controllate dalle potenze occidentali, con conseguenze disastrose che insanguinano ancora oggi la regione.[30] Riposandosi in età avanzata dalle fatiche da player del Grande Gioco, come residente inglese a Venezia, egli accumulò una straordinaria collezione nel suo palazzo sul Canal Grande. Essa comprendeva, ancora una volta ironia della sorte, il ritratto del sultano turco Maometto II, eseguito da Gentile Bellini, oggi alla National Gallery di Londra.[31] Imperi e collezionismo, come ha illustrato di recente Maya Jasanoff, docente di storia ad Harvard, sono sempre andati d’accordo tra di loro nel corso dell’Età Moderna.[32]

4. “Camminare è una virtù, fare il turista un peccato mortale”

Chatwin, Fermor, Masson e Layard appaiono figure diverse ma emblematiche del loro tempo. Le loro avventurose biografie e i loro straordinari lavori di scrittura rappresentano una sorta di metamorfosi al contrario dell’atteggiamento inglese in particolari contesti geopolitici. In Chatwin percepiamo forse gli effetti del turismo della prima età della globalizzazione, precedente alla catastrofe sovietica e americana in Afghanistan e il senso oramai anacronistico di un impero che si è oramai dissolto da anni. Poco contava se a quel tempo egli sostenesse «camminare è una virtù, fare il turista un peccato mortale».[33] Come ha sostenuto infatti il suo biografo Nicholas Shakespeare

se fosse vissuto duecento anni prima, sarebbe stato seppellito probabilmente proprio in Afghanistan, dopo aver cercato di conquistare la propria fetta di impero. Odiava l’Inghilterra. E quello paradossalmente era atteggiamento molto inglese: l’intero impero britannico era formato da inglesi che fuggivano dal loro paese.[34]

Nel caso di Patrick Leigh Fermor furono invece decisivi nella formazione dello scrittore l’eroismo delle battaglie della seconda guerra mondiale, dove la conoscenza linguistica, la giovane età, lo spiccato senso per l’avventura prevalgono. Nel contesto del Grande Gioco in Asia centrale, Layard come pupillo della hybris imperiale nelle vesti di intrepido archeologo e agente degli interessi imperiali inglesi, Masson, disertore dimenticato, critico dell’impero dalle geniali capacità di osservazione, di mimetismo e di qualità accademiche che lo resero pioniere dell’archeologia degli antichi regni greco-battriani. La sfrontatezza della giovinezza e la scommessa con l’avventura e con il destino nel caso di tutti e tre gli ultimi autori presi in considerazione sono fatti indiscutibili.

Per questi inglesi di quattro generazioni così diverse, alcuni educati nelle migliori istituzioni del regno, come Chatwin con Sotheby’s e come Masson che studiò ad Harrow lettere classiche, ma non nel caso di Layard che aveva ricevuto la sua educazione in viaggio in Italia, attraversare le regioni comprese tra la Persia e l’India voleva dire seguire le tracce della Grecia antica. La stessa Grecia di Fermor proiettata però ad Oriente. La Grecia delle scoperte dell’Ellenismo, del colonialismo macedone, delle città greche in Asia e delle guarnigioni di spedizione di Alessandro Magno in Oriente.[35] Furono quattro generazioni che portarono contributi diversi, ruoli diversi e attitudini e opinioni diverse a rendere grande la letteratura di viaggio inglese.

Seguire gli spostamenti e le migrazioni che contraddistinsero uomini, condottieri, nomadi, imperi, guerrieri, geografi, numismatici e archeologi, può portare a un’idea seppur vaga ma affascinante, che Chatwin ebbe modo di spiegare con le seguenti parole:

L’uomo, umanizzandosi, aveva acquisito insieme alle gambe diritte e al passo aitante un istinto migratorio, l’impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni; questo impulso era inseparabile dal sistema nervoso centrale; e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella violenza, nell’avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo.[36]

Si ritiene qui possibile utilizzare questa categoria ‘chatwiniana’ soprattutto per quanto riguarda gli ultimi due viaggiatori presi in considerazione. Nel bene e nel male essi erano figli del mondo coloniale, della violenza e dell’espropriazione che l’impero britannico causò alle culture locali, rendendole subordinate. Violenza e saccheggio furono sempre delle caratteristiche della politica imperiale e della diplomazia inglese tra ’800 e ’900, e furono i terribili episodi del “Mutiny” o la Prima Guerra di Indipendenza Indiana del 1857 a portare il movimento di Gandhi all’autodeterminazione e alla successiva partizione tra India e Pakistan.[37] Portarono, insomma, al quel processo che oggi chiamiamo ‘decolonizzazione’.

Nonostante questi personaggi furono spesso costretti a servire il proprio paese e in qualche modo a ‘fare il proprio dovere’, come disse Churchill in un celebre discorso alla nazione, le figure qui analizzate si dimostrarono anche critici delle scelte del colonialismo. Erano piuttosto i figli indisciplinati di un impero quale «Giano bifronte»,[38] portatore di conquista, esproprio, violenza e razzismo da un lato, ma dall’altro di cultura, progresso e di una, seppur relativa, comprensione culturale. Proprio questa doppia faccia dell’impero coloniale inglese è un argomento che non smetterà mai di affascinare. Perché il mondo di oggi nelle sue contraddizioni, nelle sue miserie e nella sua violenza, ma paradossalmente anche nei suoi lati positivi, rimane figlio di quell’epoca così controversa, mostrando ai posteri un orizzonte proiettato tra il declino e il sorgere di altri e multiformi imperi globali a noi contemporanei.

Londra, Barbican Centre, 18 luglio 2016.

#4 Il viaggio come legittimazione del falso: spazio Barcellona

di Victoria Streppone

Nel contesto più ampio del convegno, ci sono stati alcuni interventi che si sono soffermati sulla rappresentatività del viaggio attraverso la significazione degli oggetti, enfatizzando l’importanza di questa esperienza a partire dalla realizzazione pratica di souvenir[39] o di opere d'arte. Nel mio ambito di studi, quello architettonico, quest’attenzione verso la produzione di oggetti è stata al centro dello sviluppo di alcuni ampi movimenti di rinnovamento del linguaggio, come quello della modernità americana degli anni Cinquanta, a sua volta influenzata della rivoluzione tecnica di quel periodo. Come ricorda Johnson:

nel campo universitario gli Stati Uniti hanno tratto vantaggi della guerra. Sono venuti a insegnare in America espatriati e rifugiati: Walter Gropius e Marcel Breuer hanno insegnato ad Harvard, Moholy-Nagy ha iniziato un nuovo Bauhaus a Chicago, Mies van der Rohe è il direttore della facoltà di Architettura all'Illinois Institute of Technology di Chicago [...] È tornato Paul Nelson dopo essere stato tanti anni a Parigi. Nell’anno 1941 tutti questi uomini hanno dato un impulso notevole all'architettura.[40]

Nonostante questo tipo di sensibilità non risponda all’immaginario romantico del viaggiatore, qui entra in gioco una concezione del viaggio che da una parte si rivela testimonianza di un certo tipo di avvenimento storico che determina il moltiplicarsi di una serie di artefatti culturalmente connotati, dall’altra appare come esplorazione simbolica che rinnova il posizionamento del soggetto davanti alla propria produzione artistica nel confronto stimolante e critico di un nuovo spazio da abitare. È questo secondo aspetto che mi appare oggi il più problematico. Il carattere pedagogico e istruttivo del viaggio, (almeno per chi lo compie) secondo una consapevolezza diffusa nei discorsi sulla modernità, è un dato di fatto difficilmente contestabile, così pure l'interesse nel viaggiare e la potenzialità dello spostamento come elemento di arricchimento creativo e culturale. Tuttavia è sempre più evidente che questo tipo di approccio si scontri con movimenti fisici o virtuali (oggi possiamo viaggiare anche con un ‘click’) di massa, per i quali una varietà di stimoli complementari e uniformanti non trascurabili induce a vivere un’esperienza estetica costruita attraverso la sperimentazione di immagini e di sensazioni. In altre parole, dobbiamo interrogarci sulla consapevolezza che il viaggiatore contemporaneo ha dei cambiamenti che tale forma conoscitiva ha subito negli ultimi decenni, a partire da una diversa strutturazione del nostro rapporto con l’alterità del luogo. Sono note le riflessioni di Marc Augé riguardo agli spazi anonimi, solitamente riferiti a situazioni di transitività e occupazioni provvisionali; occorre però una riflessione che consideri una scala diversa, amplificata allo spazio urbano, non riconducibile a un solo luogo o a un solo mood esplorativo.

L’intenzione di questo testo[41] è proporre una lettura delle mutazioni che investono la città intesa come primo spazio che accoglie il viaggiatore, come contenitore fisico e immateriale determinato dall’architettura e ulteriormente dall’esplorazione e dall’assimilazione delle relazioni intrinseche e proprie di ogni luogo, come spazio dove si manifestano e concretizzano le problematiche sociali.[42]

1. Nessuno può chiudere gli occhi

Un’espressione di Bruno Zevi in riferimento alla città rivela quanto importanti siano gli interventi su di essa.

La censura funziona per i film e la letteratura non per evitare scandali urbanistici e architettonici le cui conseguenze sono assai più gravi e più prolungate di quelle della pubblicazione di un romanzo pornografico [...] nessuno può chiudere gli occhi di fronte all'edilizia che forma la scena della vita cittadina e porta il segno dell'uomo nella campagna e nel paesaggio.[43]

Non ci troviamo, quindi, soltanto davanti ad una situazione di fruizione, ma intrinsecamente la città agisce su di noi e costruisce il nostro rapporto con lo spazio e la lettura delle sue relazioni.

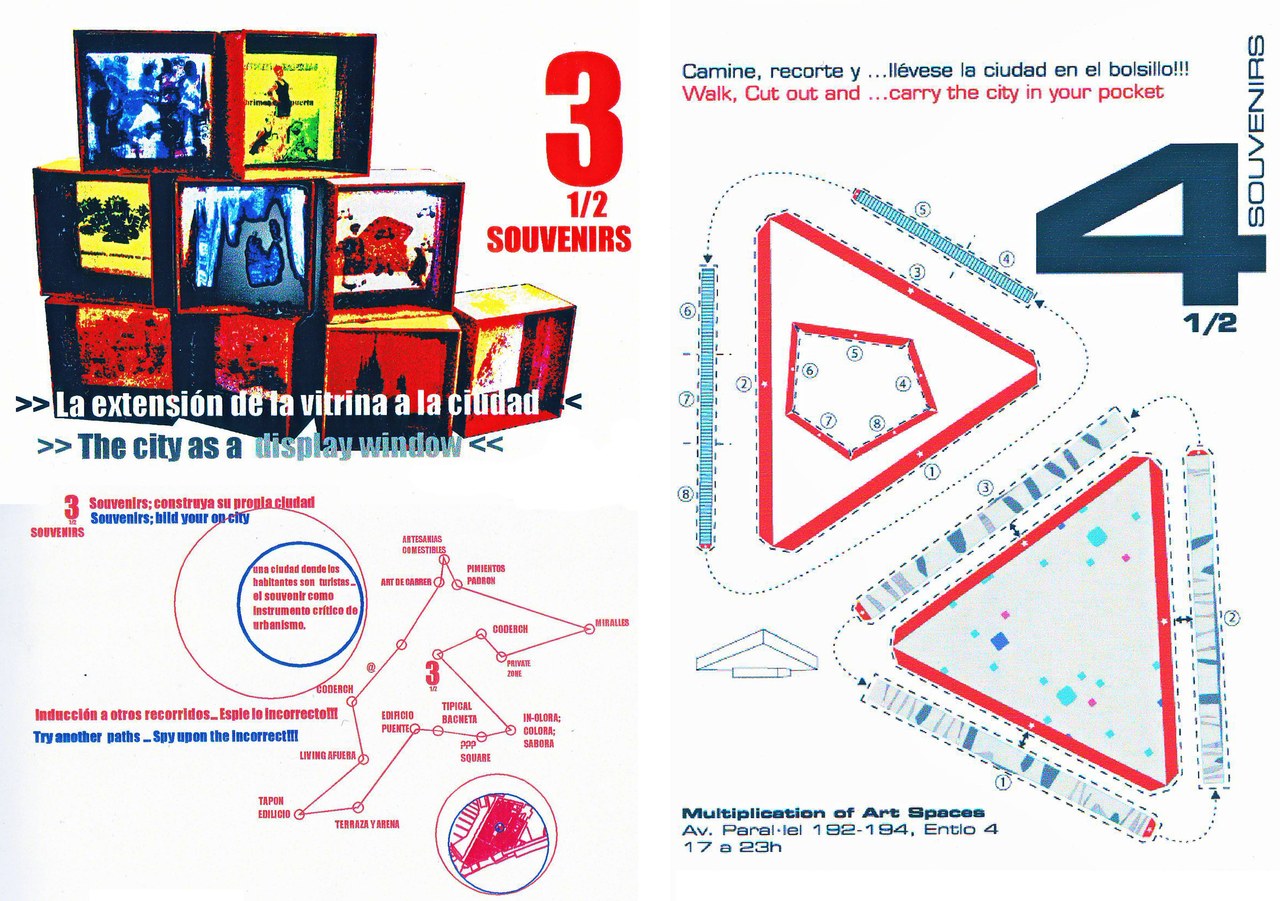

Sebbene alcuni saggi tra cui Le Guide Bleu di Roland Barthes avessero già accennato a questioni sul turismo come fenomeno sociale e la sua incidenza sulla percezione dello spazio, occupandomi di un’esposizione a Barcellona nel 2006[44] ho cominciato a valutare la città dalle prospettive dei turisti e dei residenti. Sono così emerse diverse realtà dello stesso luogo che denotavano la mancanza di percezione della propria scala, la confusione tra le opere architettoniche come citazioni di altre città e la notevole segregazione funzionale tra determinati luoghi. Considerando che «lo spazio urbano è spazio di oggetti (ossia di cose prodotte)», come accenna Bruno Contardi[45] nel prologo di Storia dell'arte come storia della città, dobbiamo interpolare questa affermazione attraverso il concetto foucaultiano di biopolitica: una conseguenza che soffoca l'individualismo a grande scala mediante procedimenti disciplinari. In questo modo possiamo osservare che, eccetto alcuni casi, l'impersonalità è forse ciò che meglio caratterizza gli interventi urbani contemporanei, in una situazione fortemente segnata della convenienza di un certo tipo di operazioni architettoniche,[46] le quali posizionano volumi che non sono più primariamente vincolati alle funzioni che vi avvengono all’interno o al contesto in cui si inseriscono, ma piuttosto alla loro natura iconica e di riconoscibilità,[47] di souvenirs a scala urbana.

È ormai noto come alcuni avvenimenti sociali tra cui le Olimpiadi di Barcellona nel ’92 o il Guggenheim di Bilbao nel ’97, così come il Forum a Barcellona nel 2004, si siano consolidati come veri generatori del territorio,[48] intervenendo materialmente sulla città in una composizione tendenzialmente disarticolata di spazi vuoti tra volumi riconoscibili, solitamente firmati da studi di tendenza, che poco si relazionano con i dati materiali del tessuto in cui si inseriscono. In questo modo la città viene snaturata, ridotta ad una serie di punti rappresentativi, accumulati e sovrapposti senza riferimenti, ma collegati tra loro da vettori discorsivi prettamente turistici, ad esempio le mappe che propongono una “Barcelona Modernista” o “Barcelona Cultural”[49] la cui interpretazione diventa così inconfutabile.[50]

Dal momento che la disciplina[51] (intesa come domesticità del comportamento) procede dalla distribuzione degli individui nello spazio, il fenomeno ‘città turistica’ ha implicazioni completamente autoritarie e genera un’ambivalenza: da una parte relativa al senso stesso del viaggio, dato che non si viaggia più alla scoperta dell’esotico, ma si viaggia per corroborare la propria immagine previamente costruita del luogo.[52] Dall’altra, questa immagine è parziale, selettiva e rappresentativa di un discorso (stabilito mediante il percorso turistico) che esclude il contesto di una città multispaziale e pluristoricizzata e presenta una città astratta,[53] composta da elementi architettonici evocativi e rapidamente identificabili che articolano il discorso. Il viaggiatore non si trova più in grado di scoprire che cosa rappresenti per lui la città, perché essa presenta se stessa mediante una selezione iconografica coerente a un circuito autoreferenziale e deliberatamente marcato.[54]

2. Ridefinizioni implicite

In questi casi ciò che si attiva è un processo di uniformazione delle tendenze di relazione con gli spazi urbani. In genere, infatti, in conseguenza alla realizzazione di ‘eventi’ si viene a creare una serie di spazi segregati da barriere invisibili, come ad esempio la dicotomia tra i percorsi destinati ai turisti, solitamente strutturati mediante strade pedonali con uno specifico tipo di offerta commerciale orientato a consolidare l’immagine del luogo, parallelamente ai percorsi generalmente utilizzati dai residenti, i quali se ne appropriano mediante l’uso spontaneo. In conseguenza a questa discontinuità nascono varie tensioni tra territorio, abitanti e organismi amministrativi, che convivono in una realtà divisa tra turisti e residenti, producendo così uno stacco tra la città originale e quella proposta dalla guida turistica.

Nel mio caso di studio, l’inizio di questa strategia può coincidere con le iniziative intraprese per l’Olimpiade del 1992. A Barcellona si ristrutturano i confini della Barceloneta,[55] non solo quello del mare con la ricostruzione della spiaggia e dei servizi gastronomici, ma anche quello a contatto con la città, mediante un rinnovamento stradale. Questi interventi modificano sensibilmente il modo attraverso il quale gli abitanti utilizzano il tessuto urbano, che inizia così a essere una parte caratteristica del nuovo profilo della Barcellona del secolo XXI, che include nelle sue proposte non solo spiaggia e divertimento mediterraneo, ma anche il pesce di Frank Gehry come stendardo della traiettoria del modernismo, del quale Antoni Gaudi resta il principale rappresentante. Nuove architetture come rilancio economico del tessuto: dopo il Forum nel 2004, si consacra il definitivo ma sempre parziale rinnovamento del quartiere della Barceloneta nel 2007, ufficializzato dall’inaugurazione del vecchio mercato firmato dell’architetto Jusep Mias: un altro paradigma degli interventi urbani improvvisati destinati a generare un altro focus turistico.

Prima che la Barceloneta acquistasse un valore per la città, dato il suo potenziale come delimitazione della costa, essa era un quartiere segregato non solo per la posizione periferica, ma anche per la situazione marginale di porto sotto giurisdizione militare. Questa caratteristica l’ha consolidata in modo particolarmente interessante; la sua insolita architettura, composta da isolati di 8 x 80 metri è l’esempio più pragmatico di urbanesimo minimalista, praticamente unico nel suo genere, il quale ha favorito lo stabilirsi di una situazione allegra e speciale per gli abitanti, che riguarda le forme d’appropriazione degli spazi urbani, nei quali interagiscono diverse attività in intimo rapporto con la tradizione originaria del territorio marinaio. Lentamente però la Barceloneta è stata incorporata funzionalmente nella trama urbana di Barcellona e per la sua vicinanza al mare ha cominciato a essere utilizzata come luogo ricreativo. Volutamente si è consolidato un perimetro lungo la costa che non include una riqualificazione all’interno degli isolati; l’impatto di questi interventi non è stato incorporato senza sofferenza. Il percorso turistico appare delimitato dal bordo verso la spiaggia, dove il Paseo Maritimo induce in modo rilassante (perfino con musica) il pellegrinaggio verso la spiaggia stessa. La struttura interna del quartiere rimane invece segregata, con le sue reminiscenze di precario quartiere marinaio, in uno stato di silenziosa realtà tangenziale. Sebbene ci siano alcuni interventi di restauro del quartiere, questi non considerano le caratteristiche e i bisogni degli abitanti emarginati, bensì le esigenze dei turisti.

3. Barcelona posa't guapa

Possiamo osservare che l’incidenza del turismo è diventata determinante nel consolidare e promuovere l’immagine delle città come spazi promettenti e oggetti di consumo, che devono raccogliere specifiche richieste formali per soddisfare la domanda dei viaggiatori trasformatisi in turisti. Sottoposte in questo modo a imperativi di trasformazione, come nel caso di «Barcelona posa’t guapa»[56] («Barcellona mettiti bella») le città divengono intese come un corpo che può essere trasformato e perfezionato su misura per aggradare i visitatori.

Il modo nel quale un turista percepisce e configura la mappa di Barcellona, ad esempio, poco ha che vedere con quello dell’abitante, sebbene probabilmente la mappa del turista sia più estesa; la città si riduce a una delimitazione iconografica, percepita a frammenti, in cui lo spazio urbano si ricompone fondamentalmente mediante il riconoscimento del souvenir architettonico. A tal punto si interviene su di essa mediante la distribuzione di determinati oggetti costruiti e posizionati in modo relativamente equilibrato, implementando progetti di recupero e ricomposizione di centri o direttamente spostando i punti di attività in nuove architetture, mediante la proliferazione di alcuni stili, marchi e disegni edilizi.

La città così proposta attua sul turista una scala di controllo che gli impone un percorso e un utilizzo preciso del tempo,[57] che inizialmente sembra di svago ma invece appare condizionato da una serie di vincoli definiti, di punti da vedere ordinatamente e temi da seguire, generando un processo di lettura sequenziale e non integrativo dello spazio. Per il residente, invece, la città si stacca della solita coerenza percepita attraverso la fruizione della dimensione locale, segnata dalle routine quotidiane, diventando così pure lui un conoscitore parziale della stessa, escluso da determinati percorsi.[58]

4. Mappe… mentali

Negli ultimi anni sono sempre più diffuse quelle riflessioni[59] che riguardano la funzione del turista come epifenomeno socioculturale che interviene sulla città e ne determina la forma materiale. C’è un limite molto sottile tra quello che riguarda un vero intervento urbano e quello che diviene una mera speculazione immobiliare. Su questo argomento troviamo alcune primarie riflessioni nel film En construcción[60] di José Luis Guerín del 2001 su Barcellona, o nel caso di Madrid gli ultimi incontri di quest'anno del direttore turistico, Carlos Chaguaceda.[61] La critica sull’influenza del turismo prova a valutare le conseguenze non solo dei nuovi interventi edilizi ma anche della decomposizione del tessuto culturale originale, che viene costantemente deteriorato dalle momentanee esigenze del turismo low cost, culturale, sessuale, estetico, etc. Una messa in scena che determina un sistema di valori tendenti all’annullamento degli aspetti meno redditizi allo sguardo turistico, però strutturali, della città. Si spostano usi e attività caratteristiche per ponderare interventi che non costituiscono parte della memoria futura, ma soltanto fanno parte di una sua eventuale utilizzazione. Considerazioni superficiali che inducono alla degradazione dello spazio a lungo termine.

Si coprono le interpretazioni con mappe semplificate e collage di riferimenti condivisi, si manipola lo spazio generando zone di semi-realtà delle quali è troppo semplice definire i contorni, cancellando ogni riferimento affettivo che la possa caratterizzare. Si prestabiliscono il design e i percorsi pubblicizzati della città fantastica e costruita per immagini come un grande monumento inalterato. La città viene rappresentata in un insieme di comportamenti che si restringono a luoghi codificati.

È sorprendente come le persone costruiscano mentalmente il mondo attraverso elementi che il nostro intelletto ha prefabbricato, definito e condiviso, mediante nomi e regole. Quindi se il turista viaggia solo per trovare una diversità previamente conosciuta, annunciata delle guide e rimanendo privato di ciò che non è catalogato, resta da interrogarsi quali sono i nuovi orizzonti del viaggiare e come continueranno ad incidere sulle costruzioni delle città e, se l’architettura si riduce ad un souvenir e il territorio diviene un sistema di inclusione-esclusione che tende all’annullamento di ciò che è discordante, l'incidenza di questo tipo di spazio potrebbe solo condurci a perdere tutto quello che non si può costruire in forma materiale.

1 Chatwin e la sua opera sono state in particolare oggetto di critiche da parte di antropologi esperti di aborigeni australiani, i quali puntarono il dito sul fatto che l’autore spesso mentisse sulle sue esperienze di viaggio, oltre ad avere un approccio semplicistico e addirittura colonialista sul tema. Per un approccio specialistico e per certi versi ‘anti-chatwiniano’ sulle ‘Vie dei Canti’ australiani, cfr. P. Wolfe, ‘On Being Woken Up: The Dreamtime in Anthropology and in Australian Settler Culture’, Comparative Studies in Society and History, 33, 2, Apr. 1991, pp. 197-224.

2 N. Shakespeare, Bruce Chatwin, London, Vintage, 2000, pp. 444-445.

3 William Dalrymple, Patrick Leigh Fermor, the man who walked, The Telegraph, Settembre 2008.

4 N. Shakespeare, Bruce Chatwin, p. 445. Tempo di Regali e Tra i Boschi e l’Acqua sono stati tradotti da Adelphi. La strada interrotta fa da terzo volume postumo della trilogia di Fermor, apparso di recente in un’edizione curata da Artemis Cooper e Colin Thubron.

5 Intervento del professor Guido Zucconi sul viaggio a piedi (La letteratura di viaggio come fonte per la conoscenza di città e territori) all’interno del convegno Nel mezzo del cammino: il viaggio come esperienza estetica, a cura di Marco Dalla Gassa, Ca’Foscari-Aula Baratto, 12-13 aprile 2016.

6 La Special Operation Executive venne creata da Churchill per sabotare i territori sotto il controllo nazista tramite commando addestrati, determinati a «portare il caos dentro le linee nemiche».

7 «Proprio così, Maggiore Fermor».

8 N. Shakespeare, Bruce Chatwin, p. 445.

9 La raccolta delle lettere dell’autore è stata tradotta in italiano dalla casa editrice Adelphi di Roberto Calasso, grande conoscitore dell’opera di Chatwin, che ha scelto di intitolare il volume proprio con quel titolo perduto. Cfr. B. Chatwin L’Alternativa Nomade. Lettere 1948-1989, a cura di E. Chatwin e N. Shakespeare, Milano, Adelphi, 2013.

10 Esiste un bellissimo libro fotografico tradotto in italiano che include il taccuino di Chatwin in Afghanistan. Cfr. B. Chatwin, L’occhio assoluto. Fotografie e Taccuini, a cura di D. King e F. Wyndham Milano, Adelphi, 1993, pp. 122-33.

11 P. Levi, Nel Giardino luminoso del Re Angelo. Un viaggio in Afghanistan con Bruce Chatwin, trad. it. di Torino, Einaudi, 2003.

12 E.J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-1991. L’epoca più violenta della storia dell’umanità, Milano, Bur, 2000 [1a edizione inglese per Random House, Londra, 1994].

13 P. Hopkirk, Il Grande Gioco: i servizi segreti in Asia Centrale, trad. it. di Giorgio Petrini, Milano, Adelphi, 2011.

14 «Se qualche folle ha osato esplorare quest’alta spelonca, sappia che Charles Masson c’è stato prima di lui». L’iscrizione eseguita da Masson sulle pareti di una nicchia del Buddha di Bamyan in Afghanistan scoperta dagli archeologi francesi della DAFA, oggi è stata perduta dopo la tragica distruzione del Buddha da parte dei Talebani nel 2001. Cfr. B. Omrani, ‘Charles Masson of Afghansitan: deserter, scholar, spy’, Asian Affairs, 39 (2), 2008, pp. 199-216.

15 Encyclopedia Iranica, Charles Masson.

16 Cfr. C. Masson, Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab, 4 Voll., London, Richard Bentley, 1842.

17 Ibidem.

18 Cfr. G. Whitteridge, Charles Masson of Afghanistan: Explorer, Archeologist, Numismatist and Intelligence Agent, London, Warminster, 1986.

19 Ivi, p. 61.

20 C. Grey, European Adventurers of Northern India 1785 to 1849, Lahore, Garrett, 1929, p. 188.

21 Cfr. W. Dalrymple, Il ritorno di un re, trad. it. di Svevo D’Onofrio, Milano, Adelphi, 2015, p. 49.

22 Londra, The British Library, India Office Archive and Collections, Uncatalogued Masson Manuscripts.

23 Encyclopedia Iranica, Charles Masson.

24 Cfr. W. Dalrymple, Il ritorno di un re, introduzione.

25 Ibidem.

26 Lectio magistralis di William Dalrymple tenuta alla School of Oriental and African Studies di Londra il 5 febbraio 2013 presso il Brunei Gallery Theatre, durante il secondo semestre accademico. Il dipinto in questione, citato più volte dall’autore, è Remenants of an Army, eseguito da Elizabeth Butler e conservato alla Tate Gallery di Londra.

27 E. Errington, V. Sarkhosh Curtis, From Persepolis to the Punjab: Exploring ancient Iran, Afghanistan and Pakistan, London, The British Museum Press, 2007, pp. 173-174.

28 A.H. Layard, Early Adventures in Persia, Susiana, and Babylonia, 2 Voll., London, John Murray, 1887.

29 Cfr. A.H. Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, London, John Murray, 1853.

30 Cfr. S. Kuneralp (a cura di), The Queen’s Ambassador to the Sultan: Memoirs of Sir Henry A. Layard’s Constantinople Embassy 1877-1880, Istanbul, Isis Press, 2009.

31 La collezione Layard di opere d’arte è il tema su cui ha indagato Cecilia Riva, dottoranda presso la Scuola Dottorale in Storia delle Arti di Ca’ Foscari al convegno “Nel Mezzo del Cammino” con il seguente titolo: I see in the East a vast field. L’Oriente nella collezione Layard, tema della sua tesi di dottorato.

32 M. Jasanoff, Edge of Empire: Conquest and Collecting in the East 1750-1850, London, Fourth Estate, 2005.

33 Chatwin ebbe modo di sostenerlo, negli ultimi anni della sua vita, in una conversazione con il regista Werner Herzog. Cfr. N. Shakespeare, Bruce Chatwin, p. 530.

34 Intervista a Nicholas Shakespeare su Bruce Chatwin: http://fivebooks.com/interview/nicholas-shakespeare-on-bruce-chatwin/ .

35 Cfr. G. Dubbini, ‘From Northern Afghanistan to Xinjiang, Hellenistic influences in the History of a Yuezhi-Kushan burial’, Journal of Asian Civilizations, 37, (1), 2014, pp. 1-22.

36 B. Chatwin, Anatomia dell’Irrequietezza, trad. it. di Franco Salvatorelli, Milano, Adelphi, 1996, p. 27.

37 Cfr. W. Dalrymple, Il Ritorno di un Re, trad. it. di Svevo D’Onofrio, Milano, Adelphi, 2015; W. Dalrymple, L’assedio di Delhi. Lo scontro finale fra l’ultima dinastia Moghul e l’impero britannico, trad. it. di Patrizia Vicentini e Lorenza Panza, Milano, Rizzoli, 2007,

38 Definizione presente nel volume di Torri, ormai da anni testo di riferimento in italiano per la storia del Subcontinente indiano dall’Antichità all’Evo Moderno. Cfr. M. Torri, Storia del’India, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 388.

39 Dal francese “per la memoria”, impiegato spesso per indicare un oggetto destinato a testimoniare le fantasie a lui associate. Il termine si utilizza per gli articoli portati a casa come promemoria dei posti visitati. Alcuni di questi articoli hanno il marchio stampato, evidenziando così la loro condizione di originale, che ne testimonia il valore sentimentale, dal momento che non è l’utilità la caratteristica dominante.

40 P. Johnson, Verso il postmodernismo [1979], trad. it. di E. Parma Armani e E. Gardella Sitia, Genova, 1985, p. 58.

41 Questo contributo è un approfondimento di quanto già trattato al II seminario Mercociudades: gestiòn urbana. Urbe y territorio, 2007, pp. 335-339.

42 Cfr. J. Borja, Z. Muxì, Espai públic: Ciutat y ciutadanía , Barcelona, Diputació de Barcelona, 2000.

43 B. Zevi, Saper vedere l'architettuta, Torino, Enaudi, 1948, p. 13.

44 3 ½ Souvenirs è stata una mostra realizzata al Centre Cívic Barceloneta come chiusura di un seminario in Arti Plastiche ospitato nello stesso edificio. Alla mostra hanno collaborato l'architetto Nestor Crubellati e l'artista Roxy Love. L’esposizione presentava una costruzione di Barcellona in tre categorie: edifici, icone e mappe. Gli elementi più significativi sono stati raccolti in una serie di interviste a persone di diversa nazionalità e residenza, ma tutti abitanti della città che tracciavano un profilo di essa mediante i segni a loro più riconoscibili.

45 Cfr. G.C. Argan, Storia dell'arte come storia della città , Roma, Editori Riuniti, 1983.

46 Cfr. M. Delgado, Tour-ismes. La derrota de la dissensió. Itineraris crítics, Barcelona, Fundaciò Antoni Tapies, 2004, pp. 367-372.

47 Cfr. E. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, Milano, Feltrinelli, 2001.

48 Cfr. C. del Olmo, ‘Spanish is different? Turismo, indignidad y conflicto de intereses’, in Archipielago 68 (2005), pp. 39-48.

49 Riguardo a questo punto dobbiamo riferirci alla presentazione di J. Borja, Ciutat i ciutadans del segle XXI ai Fòrum Diàlegs a settembre del 2004.

50 J.R. Moreno Pérez, L.F. Valderrama Aparicio, ‘Arquitectura y turismo’, in Archipielago 68 (2005), pp.73-76.

51 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire: nascita della prigione [1975], trad. it di A. Tarchetti, Torino, Enaudi, 1976.

52 Si veda al riguardo D. MacCannell, El turista [1976], Barcelona, Melusina, 2003.

53 Faccio riferimento al termine «spazio astratto» considerato da Henri Lefebvre (La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974).

54 M. Delgado, Tour-ismes. La derrota de la dissensió, pp. 367-372.

55 Barceloneta 1/4 de mil.lenni (de milenio) - vv.aa. Ed. Ajuntament Barcelona, 2003.

56 Con il nome di Barcelona posa't guapa si identifica una campagna per abbellire le facciate degli edifici nella zona centrale della città.

57 Dobbiamo considerare nozioni filosofiche in riferimento al “potere”, ad esempio l'intervista con Michel Foucault “El ojo del poder” (trad. Julia Varela-Fernando Alvarez Urìa).

58 Si veda F. Leòn, ‘Metapolis: la ciudad deconstruida’, Astragalo, 9 (1998), pp. 17-41.

59 Ci riferiamo qui innanzitutto ai contenuti del BMM:Quadern Central 35 (2003) o alla rivista Archipielago 68 (2005).

60 Il film a carattere di semidocumentario del regista spagnolo Josè Luis Guerìn, il cui argomento è la demolizione parziale della zona del Raval a Barcelona raccontata mediante il vissuto di alcuni personaggi.