Je me suis beaucoup expliqué en parlant des autres

Agnès Varda

L’opera di Agnès Varda (1928-2019) non è stata ancora considerata nella sua vasta ricchezza riguardo alle forme sperimentali. Tra fotografia, video-arte, film di finzione e documentari, cortometraggi, lungometraggi e film a episodi, l’attività creativa di Varda rappresenta, come ha sottolineato Veronica Pravadelli, una poliedricità che è senza dubbio un tratto autoriale importante e probabilmente ancora poco esplorato. La sperimentalità in lei è legata a due valori sostanziali del suo metodo di lavoro: il senso di libertà che ispirano i suoi film e la dimensione soggettiva che li attraversa, legata alla scrittura del sé. La prima sarebbe avvolta a quello che Imma Merino ha chiamato un sentimento di estraneità: la non appartenenza di questa regista autodidatta a nessuna corrente, scuola, circuito commerciale né canonico. La seconda, intimamente connessa alla prima, riguarderebbe il peso del suo sguardo individuale, da donna autodefinita come militante gioiosa, sia sul mondo sia sull'atto creativo [fig. 1].

All’interno della sua opera filmica documentaria, genere prediletto e rappresentativo di una vocazione più fotografica che cinefila, Varda compone un mosaico di tratti personali e autoriali che impregnano le immagini della sua presenza come soggetto creativo. Dalle metafore della gravidanza in L’Opera-Mouffe (1958) a quelle della morte in Visages villages (2017), il racconto di vita della cineasta percorre la sua produzione artistica nelle forme diverse dell’immagine filmica. Una scrittura del sé che concepisce il registro del momento vitale sempre in dialogo con le forme della creazione e che attira l’attenzione verso l’analisi di pratiche sperimentali come il riciclo delle proprie immagini (Les glaneurs et la glaneuse, 2000; Les plages d’Agnès, 2008), l’uso dello spazio privato come ambiente performativo (Daguérreotypes, 1975), o l’importanza del corpo e della memoria sia come materiale di creazione sia come frontiera fisica e simbolica fra l’identità della cineasta e il mondo che desidera documentare.

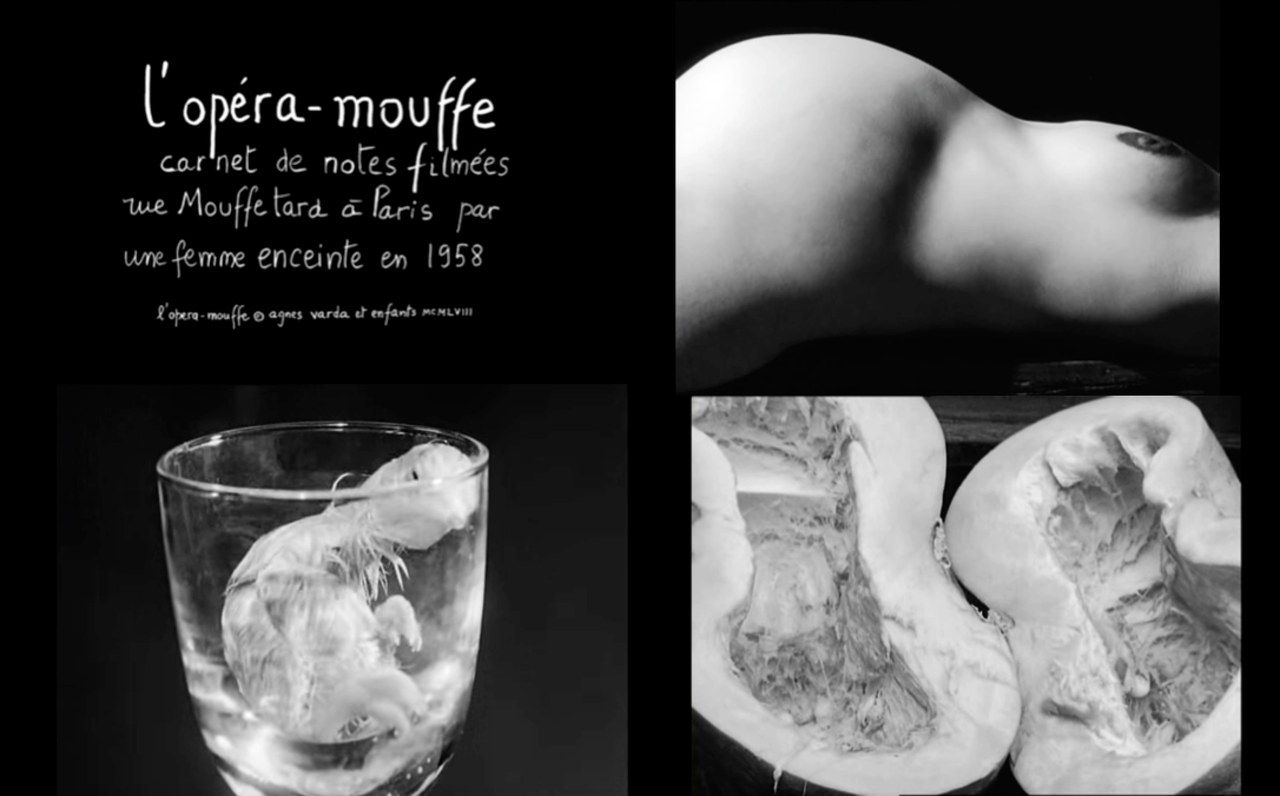

Legata, come è noto, all’approccio della Nouvelle Vague francese e alle sue dinamiche di rinnovamento, il desiderio sperimentale di Varda inizia proprio mentre lei si afferma come una delle pioniere di questo movimento, grazie specialmente a La pointe courte (1954) e Cléo de 5 à 7 (1962). La presenza di immagini di origine surrealistica e onirica ed il gusto per la rêverie di questi primi film spiccano nel cortometraggio L’Opera-Mouffe (1958), che gira ai tempi della sua prima gravidanza. Tra i volti dei passanti in un mercato parigino, delle zucche sventrate sotto i coltelli dei venditori rispondono all’immagine di una pancia di donna incinta. Dopo una lampadina che esplode sotto un colpo di martello, il feto di un pulcino lotta per nascere nello strano spazio di un calice di vetro. Queste immagini angoscianti imprimono in un documentario dedicato alle persone comuni – soggetto tra i più amati della regista – il fantasma del parto e l'incertezza sulla nascita della creatura. Sono angosce che Varda forse esorcizza davanti alle paure di una maternità esperita in giovane età, e che trovano rifugio nell'imposizione del desiderio di vita verso cui ci trascinano le immagini delle voglie: la sensualità del cibo e delle viscere tra le merci, e infine la gioia del tutto peculiare di una ragazza che divora i petali di una rosa come se fosse una caramella. Ci sembra di rinvenire in questa immagine una sorta di impossibile tributo alla prima donna che aveva portato lo stigma delle ‘voglie’ al cinema, la anonima protagonista di Madame a des envies (1907) della pioniera Alice Guy, che in quel momento vive la sua vecchiaia, dimenticata da tutti, senza sapere che il suo lavoro richiederà anni per essere riconosciuto. Come Guy, Varda è una regista senza genealogia che usa l'immagine, la narrazione e l'artificio del cinema anche come un modo per negoziare il diritto a uno sguardo tutto per sé, cercando un posto nel mondo dell’arte e della creazione [fig. 2].

Varda sosteneva che il suo cinema non nasceva tanto dal desiderio di creare immagini quanto da quello di soddisfare uno sguardo curioso. Forse anche per questo, oltre la poliedricità delle forme, la libera associazione, lo spirito ludico e la rêverie sono così importanti nel suo lavoro. In Les plages d’Agnès (2008), il suo film più auto-ritrattistico, la cineasta rievoca vita e creazione come percorsi mescolati, ritraendosi davanti alla camera nel gesto performativo del camminare all'indietro, come sfidando la linearità della cronologia vitale in un gioco da bambini. Da pioniera dell'immagine cinematografica moderna, quella che Deleuze definisce a partire dalla sua capacità di contenere e rappresentare il tempo, questo mescolamento dei piani cronologici è fin dal principio un elemento ossessivo delle sue ricerche. Come documentarista, la contemplazione di un presente vivo la porta spesso a rievocare il passato o a considerare l'incertezza del futuro attraverso l'associazione di immagini che spesso hanno a che fare con il suo background di creatrice, e con l'importanza che ha nel suo cinema la registrazione dei fenomeni fisici e umani, il loro transitare e scomparire, o il peso della vita dei morti nella memoria dei vivi.

Forse uno degli esercizi di ibridazione formale più impressionante nell’opera di Varda è quello che troviamo in Jacquot de Nantes (1991), scaturito dalla paura dell’imminente scomparsa del compagno Jacques Demy, che appare come una ‘finzione biografica’ composta attraverso i ricordi scritti e raccontanti da lui verso la fine della loro vita insieme. Sul tempo della finzione, rappresentato in bianco e nero, il tempo della creazione si sovrappone grazie al colore. La compagna-autrice genera dalla carne e dalla pelle della persona amata un paesaggio astratto a cui si aggrappa contro il tempo che minaccia l'abisso della perdita. Così, in Jacquot de Nantes, Demy è rimasto eterno, osservando in silenzio le onde del mare – elemento di guarigione, metaforico e onirico, che attraversa l’opera di Varda – e cercando di afferrare la sabbia che gli sfugge tra le dita. Con un’onestà sconvolgente, diretta ma non intrusiva, Varda ci ricorda che filmare la morte è forse il più umano degli atti di sfida al tempo. Come facevano i nostri antenati al tempo della primigenia affermazione sociale della fotografia; e come ha fatto Annie Leibovitz davanti alla salma dell'amata Susan Sontag, una delle grandi teoriche della fotografia e del cinema [fig. 3].

Varda ci tiene a queste idee. L’osservazione della transitorietà e della scomparsa dei fenomeni è uno dei soggetti fondamentali in Les glaneurs et la glaneuse (2000), prima incursione nel cinema digitale. Alla vigilia della sua vecchiaia, questa volta è il suo proprio corpo il mistero da osservare e da capire. La camera, leggera, scopre la somiglianza della pelle delle sue mani non più giovani con le patate a forma di cuore che marciscono creando delle bellissime composizioni, che affascinano il suo sguardo bambinesco [fig. 4].

Abbiamo detto che per Varda non si tratta tanto di costruire immagini, quanto di soddisfare uno sguardo curioso. È in questo modo che la forma del suo cinema, soprattutto per quanto riguarda il documentario creativo o soggettivo, diventa una forma di autorappresentazione della regista e del suo mondo. Il cinema di Varda è una sorta di diario in cui, attraverso il processo creativo, mentre costruisce il suo lavoro l'artista esiste. Quando nel film successivo, Les glaneurs et la glaneuse… deux ans après (2002), Varda scopre l’analogia tra le immagini del suo corpo invecchiato e quelle di Jacques Demy che ha filmato molti anni prima, la sua sorpresa e perplessità davanti alla evidenza della trasformazione in atto nel suo corpo – d’altro canto abbastanza palese per lo spettatore – appaiono commoventi. Ancora un’altra prova di come l'atto creativo non esista tanto nel suo scopo finale, del resto incerto, quanto nella verità della ricerca [fig. 5].

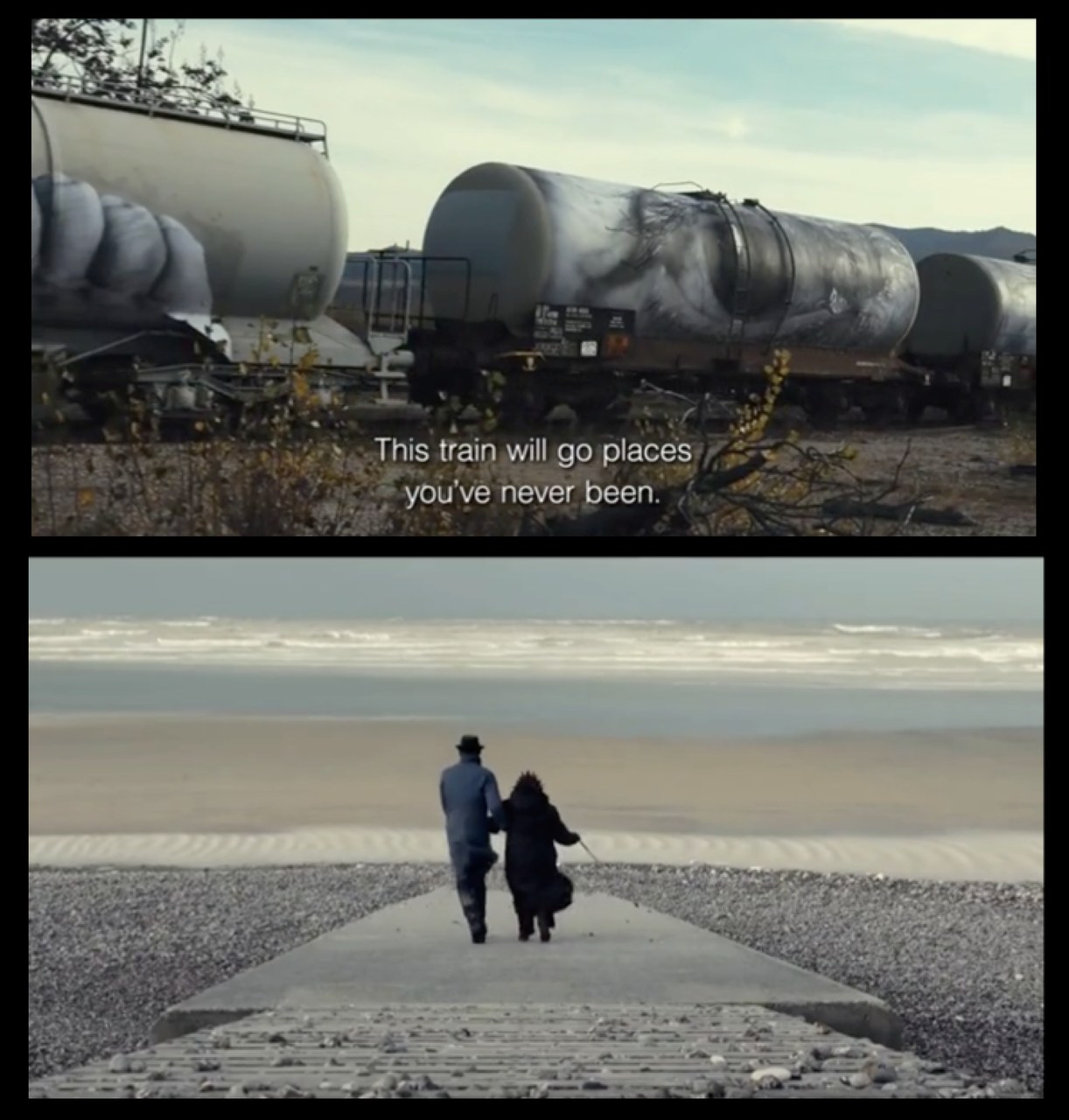

L'importanza del processo alla fine è di nuovo evidente in Visages, Villages (2017), penultima avventura in cui Varda saluta, forse senza esserne cosciente, tutte le sue maschere di creatrice, quelle che ha portato per la prima volta davanti alla camera da presa in Les plages d’Agnès (2008). È la regista che, non potendo più far fronte da sola alle esigenze del processo cinematografico, si affida alla compagnia e alle cure del giovane artista JR, che sostiene il traballante macchinario dell’anziana amica in modo che lei possa continuare a realizzare le sue rêveries. È l’artista dietro la macchina fotografica in costante pellegrinaggio, piena di fiducia nella casualità – cara alleata e compagna di tante avventure – che non esita a confessare un autentico e sconcertante desiderio di morte davanti alla tomba di Cartier-Bresson. È anche la inquieta viaggiatrice dallo sguardo sempre curioso, che si diverte a trasformare le sue fantasticherie in realtà grazie alla complicità del giovane compagno. In segno di omaggio, JR stampa frammenti del corpo della collega sui vagoni di un treno merci, in modo che i suoi occhi e i suoi piedi possano continuare a viaggiare verso luoghi dove lei «non andrà mai» [fig. 6].

Si potrebbe dire che è la nostalgia della giovinezza, dell’antica energia e dei bei ricordi quello che spinge Varda alla sua penultima opera, proiettando anche sui tratti di JR quelli dei suoi antichi compagni d’avventura, come Jean-Luc Godard – l’amico che rende una spettrale e crudele apparizione finale, anche se la crudeltà non aveva avuto mai posto nel cinema della autrici. Così, mentre le opere di commiato dei registi tendono ad avere la stanchezza e la malinconia di un triste testamento, questo film di Varda ci consegna una speranza ancora bambina, pervasa da un desiderio inarrestabile che in sé costituisce l'avventura. Come tutti i suoi precedenti lavori, quest’ultimo è un film sull’amicizia, sull’importanza dei rapporti umani, e del desiderio di sentirsi legata al mondo raccontando gli altri, quelli che sono stati il più amato specchio della regista. Da questo incessante desiderio l’artista – che non ha mai scritto appunti o memorie – trae una forma di esistenza e un modo di raccontare se stessa. Ed è in questo ritratto-racconto che insegna, a tutti gli spettatori e spettatrici che vogliono tornare da lei, o che la scoprono per la prima volta, che un altro modo di fare e di esistere nel cinema sono ancora possibili [fig. 7].

Bibliografia

D. Bénézet, The Cinema of Agnès Varda. Résistance and Eclecticism, Londra e New York, Wallflower Press, 2014.

S. Cortellazzo, M. Marangi (a cura di), Agnès Varda. Torino, EDT, 1990.

I. Merino, Agnès Varda. Espigadora de realidades y de ensueños. Donostia-San Sebastián, Donostia Kultura-Filmoteca Vasca. Collana Nosferatu, 2019.

V. Pravadelli, Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici, Roma, Laterza, 2015.

L. Seguin, ‘Le bonheur. Entretien avec Agnès Varda’, Cahiers du Cinéma, Giugno 2018, n. 745, pp. 8-22.