Per fare verisimile la finzione litterale, per mostrare Minos essere demonio, li attribuisce coda di dragone, con la qual mostra segno a’ ministri e ufficiali dell’inferno; cioè alli altri demoni, di quanta colpa sia l’anima esaminata, et a che grado di pena sia da essere manata.

Così Francesco da Buti, uno dei primi commentatori della Commedia, individua nella coda l’attributo fondamentale del Minosse dantesco, attributo sul quale si concentrerà anche tutta la critica successiva, alla ricerca di precisi significati allegorici della stessa e al contempo persa dietro a questioni di lunghezza e di forma. L’ecfrasi del sommo poeta non propone un ritratto dettagliato del mitico re cretese (da ciò probabilmente dipenderanno le molte rappresentazioni figurative ‘di spalle’ del personaggio), preferendo piuttosto focalizzare l’attenzione su pochi e significativi elementi in grado di imprimersi con maggiore efficacia nella mente, nell’immaginario e nella memoria del lettore.

Ciò che a Dante sembra urgere di più è la resa dell’atteggiamento («orribilmente, e ringhia»), nonché l’esplicazione del ruolo che Minosse svolge all’interno dell’ecosistema infernale: egli «esamina», «giudica e manda secondo ch’avvinghia» e ancora «cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa» «l’anima mal nata» (vv. 7-12). La coda diviene così il fulcro semantico e visuale di questo ritratto «pieno di senso» (Battaglia Ricci 2015, p. 116), rimarcando la funzione del suo detentore, esecutore della divina volontà e strumento, mezzo, che consente lo smistamento dei dannati nel girone loro deputato. Una funzione peraltro propria di molti custodi e demoni della Commedia, che troverà il culmine in Inferno XXXIV, nella totale inerzia luciferina, nella riduzione del signore del Male a cosa, e nell’attraversamento del suo stesso corpo da parte dei due pellegrini, poiché unica strada per compiere il primo passo verso la salvezza («ché per cotali scale, / disse 'l maestro, ansando com’uom lasso, / conviensi dipartir da tanto male», vv. 82-84).

Arturo Graf ebbe tra le altre cose a distinguere, nel suo Miti, leggende e superstizioni, tra demoni biblici e demoni mitologici: questi ultimi, alla cui schiera evidentemente Minosse appartiene, seppure connotati da un’ira tormentosa e animalesca, appaiono anche «contrassegnati da un raziocinio che, sebbene mai disgiunto da elementi di bestialità, fa tutt’uno con la loro capacità di iniziativa drammatica» (Pizzimento 2016, p. 322).

E si ricordi in proposito che proprio Minosse cercherà sottilmente d’insinuare il dubbio in Dante riguardo la prosecuzione del suo viaggio e l’affidabilità di Virgilio come guida, dunque dimostrandosi ben in grado di esercitare una facoltà ancora tutta umana.

Ma chi era Minosse prima di Dante? Figlio di Giove ed Europa, nell’immaginario mitico è strettamente legato alle vicende di altri personaggi quali Pasifae, il Minotauro, Teseo, Arianna. Tuttavia egli, per la sua fama di legislatore e d’uomo giustissimo, sin dall’età omerica venne posto come giudice del regno dei morti, solitamente accompagnato da Eaco e Radamanto. Virgilio lo descrive nello stesso ruolo mentre esamina e giudica le colpe (Aen. VI, 432-433 «Quaesitor Minos urnam movet, ille silentium») e Dante lo colloca all’ingresso del secondo cerchio infernale in quanto le anime del Limbo, prive di veri peccati, non sono sottoposte alla sua giurisdizione.

La riscrittura del personaggio all’interno del nuovo paradigma cristiano richiede però un necessario mutamento di immagine ed è così che a Minosse spunta la sua celebre coda: appendice dal valore estetico-semantico, Dante l’abbina al ringhio animalesco secondo un consueto processo di degradazione che coinvolge fattezze esteriori e levatura morale (i due aspetti nella mentalità medievale procedono infatti assieme) e che investe anche gli altri personaggi desunti dalla mitologia classica e riadattati come demoni all’interno del poema.

Il Minosse dantesco è il risultato di una ibridazione, gli vengono sovrimpressi tratti diabolici che il poeta non tira fuori soltanto dalla sua ipertrofica fantasia, ma desume da quel grande serbatoio di immagini che costantemente la alimenta: i racconti popolari, la tradizione delle visioni medievali, l’iconografica infernale. Come scrive Lino Pertile nel suo saggio Dante Popolare: «la coda degrada Minosse come creatura classica, ma lo innalza e lo rende credibile come figura popolare di demonio».

I mostri, i demoni della Commedia, sono il frutto del lavoro di assemblaggio operato da Dante, e il suo Minosse, in questo senso, può intendersi quale figura di un modo di procedere che riguarda un po’ tutta la costruzione dell’Inferno, ed è dunque, per Pertile figura del sincretismo dantesco:

Dante […] concepisce la Commedia come il suo Minosse, un luogo di incontro tra cultura alta e cultura popolare, tra cultura di dotti e cultura d’idioti.

Nella storia delle ricezioni visuali della Commedia Minosse non ha tuttavia occupato un posto di particolare rilievo, in generale la sua rappresentazione o la sua omissione sono dipese dal variare degli approcci che ogni epoca ha manifestato verso il testo nella sua interezza, le piccole o grandi varianti iconografiche sono invece da ascriversi alla volontà del singolo, l’auctor intellettualis prima e, soprattutto, l’artista poi.

Nella più antica tradizione miniata, come in quella delle prime opere a stampa, ove l’attenzione era principalmente rivolta verso la cosiddetta ‘storia prima’, Minosse è quasi sempre presente, ed è interessante notare come esso sia trattato alla stregua di un demone qualunque. Corpo irsuto, corna, artigli, ali di pipistrello, i suoi attributi a ben vedere non sono tanto dissimili da quelli degli altri diavoli che popolano la Commedia (così nel codice Egerton [fig. 1]), altrove, invece, sono riscontrabili elementi che ne richiamano la passata regalità o che insistono sulla sua funzione di giudice allo scopo dunque di differenziarlo di rango, come accade nella Commedia estense [fig. 2].

Diversamente, nel corso dell’Ottocento, secolo dantesco per eccellenza, l’attenzione degli illustratori come degli artisti alle prese con il V canto è tutta assorbita dal racconto dell’amore tra i due peccatori a scapito invece della storia portante, ovvero del dispiegarsi della vicenda del pellegrino Dante, con tutti i significati allegorici e teologico-dottrinali a quella connessi. Si preferisce isolare, sulla pagina o sulla tela, il momento dell’incontro di Dante coi due amanti, o talvolta questi due soli colti nella bufera o nell’attimo pregnante del loro primo bacio. Paolo e Francesca ormai sciolti da qualsiasi implicazione di carattere moraleggiante che la cornice infernale implicava sono assurti a simbolo universale dell’amore romantico e tragico. Ma non mancheranno certo le eccezioni: pensiamo al michelangiolesco Minosse di Blake [fig. 3], la cui fisionomia riprende l’archetipo figurativo del vecchio saggio e che ancora detiene tutti gli attributi della regalità, mentre la coda, appena visibile, si innalza timidamente dietro al suo capo coronato; o ancora a quello di Dorè [fig. 4], protagonista assoluto di una intera tavola, insieme regale e mostruoso.

Nel panorama illustrativo novecentesco, in cui la parola d’ordine è libertà (nelle iconografie, nelle interpretazioni, nella scelta di episodi e personaggi), la presenza di Minosse è piuttosto alterna: lo si ritrova in quei cicli che presentano una maggiore fedeltà alla parola dantesca ma anche nei casi in cui risulta funzionale all’espressione di istanze personali da parte dell’artista. È vero infatti che nel Novecento si assiste ad un ritorno di interesse verso la dimensione concettuale del testo, seppure con inevitabili slittamenti semantici (nel senso o di un’attualizzazione di contenuti e referenti o di una individualistica appropriazione), in entrambi i casi ne risulta un’apoteosi del simbolico a scapito del narrativo, tendenza alla quale fanno illustre eccezione le tavole per l’Inferno di Domenico Ferrari.

I tre esempi qui proposti sono stati scelti al fine di mostrare alcuni differenti tipi di approccio alla traduzione visiva del canto, nonché diversi livelli di fedeltà possibili nei riguardi della parola dantesca.

Se le immagini martiniane si contraddistinguono per una resa altamente sintetica e concettuale di ogni canto, pur restando aderenti al dettato testuale, quelle daliniane si pongono come vera e propria riscrittura dello stesso in termini soggettivi e personalissimi, tanto che una loro decifrazione risulta impossibile senza un’accurata conoscenza dell’alfabeto simbolico e figurativo dell’artista; infine le incisioni di Ferrari si presentano quale originale ritorno alla dimensione narrativa dell’opera, mettendo alla prova la capacità del linguaggio visuale di rendere la temporalità degli eventi e i nessi causali tra questi, e rivelando un’attenzione filologica verso il testo che appare paradossalmente eccentrica rispetto alle scelte operate dai contemporanei.

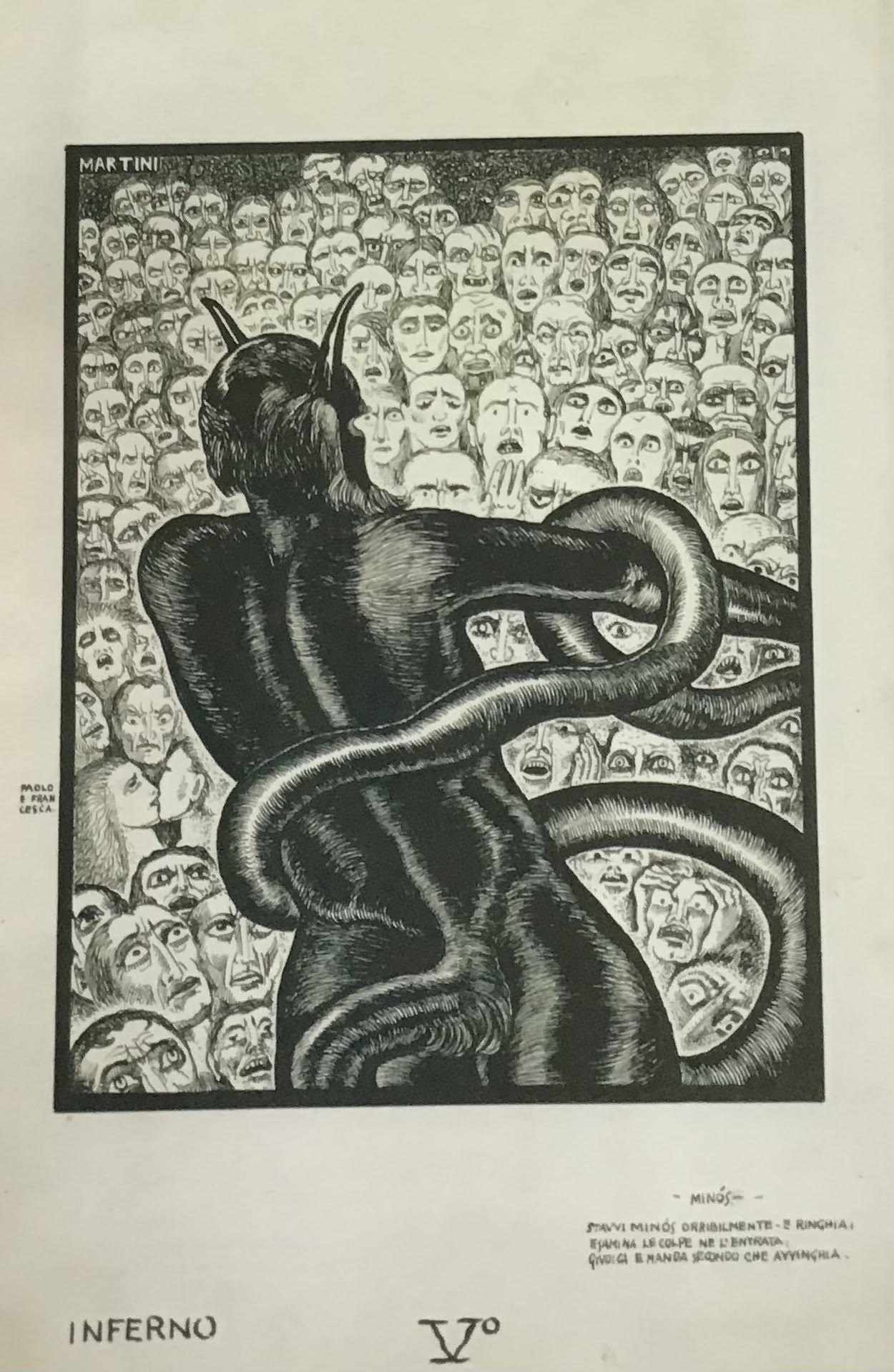

Nell’illustrazione al canto V realizzata da Alberto Martini per il ciclo del 1937 [fig. 5], che porta il significativo titolo di Nuovo commento figurato, Minosse è protagonista di tutta la tavola, la sua sagoma nera e nerboruta emerge imponente ma sinuosa dallo sfondo, un pattern di volti umani contorti dal dolore e dalla paura, maschere espressionisticamente deformate nelle quali è possibile rintracciare echi ensoriani, accalcate così claustrofobicamente da eliminare qualsiasi possibilità di resa realistica, prospettica, dello spazio. Di fronte a questa sorta di compendio fisiognomico della colpa e del dolore Minosse si erge, per contrasto, con tutta la sua imponente, conturbante (e quasi voluttuosa) fisicità, colto nell’atto che più di tutti lo identifica: l’avvolgersi della sua coda intorno al corpo. Il guardiano infernale in questa tavola è figura dell’inesorabilità del giudizio divino, la cui ferocia si concreta nel terrore che esso suscita negli astanti, specchio sfaccettato del suo volto interdetto alla nostra vista.

Nella postura di questo Minosse martiniano, che ha ormai perso ogni attributo regale e ha in compenso guadagnato delle corna e una barba appuntita da vero demonio, è lecito leggere un satanico compiacimento, una certa ostentazione nel mettere in mostra il nuovo simbolo della sua infernale potestà: appunto, la coda. E chissà che non si possa ravvisare in questo atteggiamento, in questa anomala (per Martini) prorompenza fisica un collegamento semantico con l’argomento del canto, dedicato proprio alla punizione dei lussuriosi, forse un richiamo sottile alla contrapposizione cara all’artista tra Eros e Thanatos.

Gli inserti verbali posti fuori dalla cornice hanno qui funzione didascalica ed esplicativa, identificano sia il personaggio principale della scena («Minòs») nonché il suo ruolo («Stavvi Minós orribilmente – e ringhia, / esamina le colpe ne l’entrata:/ giudica e manda secondo ch’avvinghia», vv. 4-6), ma anche i protagonisti dell’intero canto, Paolo e Francesca, unici tra i dannati a essere riconoscibili in quanto raffigurati insieme nell’atto di un sofferto bacio. Ben più visibile il viso di Francesca; quasi cancellato, in rispetto del dettato del testo, appare quello di Paolo.

Tutti gli elementi della sintassi visuale martiniana, dalla presenza di didascalie all’assenza di profondità e di connotazioni spaziali, dall’eliminazione di ogni intento narrativo alla trasformazione degli individui in tipi, perseguono un processo di decantazione dell’immagine da qualsivoglia realismo e accordano la propria preferenza a una rappresentazione dal valore emblematico, una via che Martini aveva già intrapreso nel ’22 e che in questo ciclo trova il suo culmine. Lorandi, il maggiore interprete dell’opera dell’opterigino, descrive il procedimento martiniano come «astrattivo e medievalizzante nel fermare la scena non come racconto, bensì quale schema grafico strutturale a priori» (Lorandi 2004, p. 24).

E a proposito delle tavole dantesche realizzate nel decennio precedente, scriverà qualcosa che appare ancor più valido in relazione a quelle per il Nuovo Commento:

la scena diventa allegoria pura, emblematica a guisa di una drammaturgia primitiva che raggela, per così dire, l’ispirazione sensoriale in una raffigurazione distaccata, decantata dagli episodi storici dei personaggi e dunque atemporale; questa mira non tanto al significato dell’opera quanto ai suoi valori concettuali (Lorandi 2004, p. 24).

Un’attitudine anti-narrativa e simbolizzante, sebbene di segno ben diverso, è presente nella Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì, il cui progetto nacque nel 1949 su commissione del poligrafo dello Stato italiano e trovò forma, dopo travagliate vicende editoriali, in due edizioni tra le quali sussistono non poche incongruenze, quella francese del 1963 per Les Heures Claires e quella italiana, edita l’anno successivo, da Salani.

Le immagini, da ascriversi al suo periodo ‘classicista’, sono il risultato di una completa assimilazione dell’opera dantesca entro l’universo onirico e visionario del pittore catalano. Dalì difatti usa la Commedia per ripercorrere la sua storia biografica e artistica, dall’Inferno del surrealismo alla fase atomico-mistica del Paradiso, riscrivendo pertanto il testo attraverso il suo personale alfabeto simbolico e distanziandosi da qualsiasi precedente interpretazione figurativa:

Poiché mi domandano la ragione per cui ho abbellito l’inferno con colori chiari rispondo che il romanticismo ha perpetrato l’ignominia di far credere che l’inferno fosse nero come le miniere di carbone di Gustave Dorè dove non si vede niente. Tutto ciò è falso. L’inferno di Dante è rischiarato dal sole e dal miele del Mediterraneo ed è per questo che i terrori delle mie illustrazioni sono analitici e supergelatinosi con il loro coefficiente di viscosità angelica (Schiaffini 2011, p. 658).

Il Minosse daliniano [fig. 6] abita quindi un altro tipo di Inferno, desertico, meridiano, razionale, analitico, e ad esso si confà. La sua terribilità è data dalla tensione geometrica che lo pervade, che ne allunga gli arti iperbolicamente e che ne acuisce gli spigoli. Minosse è di nuovo colto di spalle, come in Dorè, come in Martini e ancora, come vedremo, in Ferrari. Il suo seggio qui è una roccia prismatica, le sue fattezze, più che antropomorfe, riprendono quelle dei manichini dechirichiani, deformandole, la sua postura e la nudità gli conferiscono un’aura volutamente classica, mentre la sua stasi imperturbabile e distaccata lo allontana dalla descrizione dantesca come da tutta la tradizione iconografica da essa derivata.

Del prototipo verbale questo Minosse mantiene il dettaglio della coda, qui raffigurata quale diretta e perturbante prosecuzione della colonna vertebrale, un collegamento posto significativamente in evidenza da uno spasmo che parte sin dalla nuca e va a confluire in quella estrema terminazione nervosa.

La sua ferocia non si esprime attraverso l’elemento ferino o bestiale, bensì tramite un’assoluta indifferenza verso i giudicati, un Minosse reificato, disumano seppur non mostruoso, visualizzazione della totale assenza di compassione e misericordia ma anche di qualsivoglia sentimento negativo, di rabbia o odio. L’allungarsi degli arti forma un triangolo il cui vertice pare misurare la distanza incolmabile e alludere «all’assoluta diversità di ruoli fra giudice e imputato» (Gualandi 1994, p. 32). Le tre figure che si vedono all’orizzonte sono

evoluzione nel tempo di un solo personaggio: a carponi avanza un dannato sconvolto e conserva il corpo, emblematizzando la volontà dell’anima di ricorrere alle proprie risorse d’uomo nel tentativo di scolparsi; liberata ormai dalla materia l’anima si inginocchia e con gesto disperato ode la sentenza; infine si leva e china il capo, ma le membra si contraggono con nuovo vigore perché l’accettazione non sarà mai rassegnazione. (Gualandi 1994, p. 32)

A proposito del dannato ciò che è interessante rilevare è la ripresa daliniana del meccanismo della narrazione simultanea, un procedimento figurativo tipicamente medievale, atto a rendere i diversi momenti di una storia in un’immagine unica e che qui rompe l’iconica staticità della tavola.

Finora non si è fatto cenno ad un altro luogo del testo dantesco ove Minosse viene citato, si tratta del canto XXVII, vv. 124-126:

A Minòs mi portò; e quelli attorse

otto volte la coda al dosso duro;

e poi che per gran rabbia la si morse

Il pittore catalano, uno dei più infedeli interpreti della Commedia, recepisce e ritraduce a proprio modo questo come altri rimandi intratestuali che attraversano l’opera. La tavola XXVII [fig. 7], difatti, raffigura un soggetto piuttosto anomalo per la tradizione iconografica, quel Nero Cherubino, quel demonio filosofo e «löico», che in virtù della sua logica infallibile sottrae a San Francesco l’anima di Guido da Montefeltro. Ciò che qui ci interessa è l’arbitraria concrezione operata dal pittore tra le due figure: difatti il Nero è dotato di una coda ed è rappresentato proprio nell’atto di mordersela. Ma c’è di più: questa xilografia rinvia in vario modo a quella dedicata al canto XXXIV, raffigurante Lucifero, dal titolo di Un diable logicien. Un filo sottile allora sembra legare alcune delle rappresentazioni demoniache daliniane, ovvero l’insistenza su una logicità portata allo stremo, su una razionalità tanto abbagliante da ottundere qualsiasi sentimento (di cui l’ambientazione desertica è allora il perfetto correlativo figurale), cui faranno da contrappunto le visioni mistiche del Paradiso costruite secondo il nuovo linguaggio atomico.

Cronologicamente più vicine sono le acqueforti che compongono L’Inferno di Domenico Ferrari (2015), insolite nel panorama novecentesco per la loro aderenza filologica al testo e per il tentativo, riuscito, di coniugare in un insieme verbo-visuale unico la storia portante con le cosiddette ‘storie seconde’, volendo mimare, Ferrari, quella dimensione temporale che è invece specifica del linguaggio verbale. Come notato da Lucia Battaglia Ricci (2015),

La sequenza prospettica di più scene che si sovrappongono nella stragrande maggioranza delle tavole, intrecciandosi a scritte e spazi bianchi, attiva nessi logico-temporali tra le singole immagini, restituendo loro la dimensione di “eventi”. (Battaglia Ricci 2015, p. XX)

Nell’illustrazione dedicata al canto V dell’Inferno [fig. 8] coesistono sulla stessa pagina Minosse e i due celebri amanti. Questi ultimi, emergenti in quanto protagonisti dal resto della «bufera infernal» che trascina i dannati, formano con essa una sorta di ellisse al cui interno l’artista inserisce un frammento di testo («…di qua, di là, di giù, di su li mena…»). Poi un altro spazio bianco, ove campeggia un secondo estratto testuale («…quei due che ‘nsieme vanno…»), li separa dal mezzobusto di Minosse, posto in basso a sinistra e pure lui accompagnato dai versi che gli si riferiscono («…giudica e manda secondo ch’avvinghia.»). Il re cretese, visto di spalle, presenta possenti sembianze antropomorfe, è ancora dotato delle insegne regali proprie del suo status originario ma anche di una coda serpentina che gli s’avvinghia attorno al corpo. Le linee diagonali che prorompono dalla sua figura e la posa suggeriscono una tensione dinamica potentissima che Ferrari blocca nel momento culminante: possiamo infatti immaginare che Minosse sia colto proprio nell’atto di emettere una sentenza.

Rappresentarlo in una immagine unica insieme ai due amanti significa reinserire questi nella complessa architettura infernale alla quale il romanticismo ottocentesco li aveva sottratti. Significa prendere posizione in favore del testo e del suo significato autentico, ricordando al lettore-spettatore che Paolo e Francesca, secondo la concezione morale di Dante, sono comunque due peccatori e che un giudice inflessibile e bestiale, strumento della giustizia divina, ha stabilito il loro posto nel regno infero.

Cifra fondamentale di queste acqueforti è dunque la capacità di rendere dinamicamente gli eventi e allo stesso tempo riscrivere in una felice sintesi visuale i legami esistenti tra ‘storia prima’ e ‘storie seconde’ senza scinderli in immagini distinte, ma pure abbandonando la pratica medievale della narrazione simultanea; a ciò si aggiunge l’originale uso della parola scritta:

essa crea uno stretto collegamento con quanto l’immagine intende esprimere, alla maniera dei Dadaisti, dei Futuristi, dei Poeti Visivi, poiché la scrittura interviene nel tessuto narrativo, si integra con le vicende evocando l’immensità dei mondi narrati. Parola e immagini sono, quindi, parti di uno stesso tessuto, dove nessun elemento è centrale rispetto all’altro, poiché entrambi contribuiscono a costituire un’istantaneità spazio-temporale e semantica: la parola diviene essa stessa immagine (Turrina 2015, p. XXVII).

A conclusione di questo sintetico itinerario per imagines sembra possibile leggere in filigrana tre diversi modi di guardare a Minosse, inteso quale figura del giudizio. La fedeltà al testo di Ferrari è interpretabile come corrispettivo di una visione oggettiva e necessaria del rapporto tra colpa e punizione (dunque una contemporanea restaurazione del pensiero medievale e dantesco) che prende corpo in una resa concisa di tutto il canto e ha come conseguenza un’attenuazione della terribilità della scena. Al contrario, in Martini e in Dalì Minosse diviene protagonista delle rispettive tavole. Praticamente sciolto rispetto al testo, il giudice infernale del pittore catalano rappresenta il trionfo di una razionalità asettica che annienta qualsiasi possibilità di coinvolgimento empatico di fronte all’Altro. In Martini, invece, per il quale spesso il gusto del macabro e del crudele si intrecciano con un certo compiacimento, Paolo e Francesca, insieme alla schiera degli altri dannati, non sono che due vittime sofferenti del loro sadico ed esibizionista carnefice.

Lo studio delle trasformazioni iconografiche e semantiche dell’immagine di Minosse è pertanto servito come specchio nel quale ritrovare riflesse le diverse maniere di interpretare il testo e i suoi significati originari, raccontandoci qualcosa di più sull’«idea di Dante» (e per conseguenza sull’idea del mondo) che ogni artista ha voluto proporre, portando avanti un processo di riadattamento, rivitalizzazione e risemantizzazione dei materiali del passato che fu proprio dello stesso Dante come di tutta la cultura medievale.

Bibliografia

L. Battagli Ricci, ‘Immagini piene di senso. Varianti d’autore: Dante e l’immaginario visivo’, in A. Mazzucchi (a cura di), «Per beneficio e concordia di studio». Studi danteschi offerti a Enrico Malato per i suoi ottant’anni, Padova, Bertoncello Artigrafiche, 2015, pp. 113-125.

L. Battaglia Ricci, ‘Ai margini del testo: considerazioni sulla tradizione del ‘Dante illustrato’’, Italianistica, XXXVIII/2, 2009, pp. 39-58.

L. Battaglia Ricci Dante per immagini. Dalle miniature trecentesche ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2018.

Battaglia Ricci L., ‘La tradizione figurata della Commedia. Appunti per una storia’, in Dante, oggi / 2, a cura di R. Antonelli, A. Landolfi, A. Punzi, Critica del testo, XIV/2, 2011, pp. 547-579.

P. Bonifacio (a cura di), Alberto Martini e Dante. E caddi come l’uom che ‘l sonno piglia, Treviso, Canova, 2004.

P. Bonifacio (a cura di), La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Milano, Mondadori Electa, 2008.

D. Ferrari, L’Inferno di Dante nelle acqueforti di Domenico Ferrari, Presentazione di E. Malato, saggi introduttivi di L. Battaglia Ricci e R. Turrina, programma iconografico di E. Lombardo, Roma, Salerno Editrice, 2015.

P. Frare, ‘Forme del Male. Parodia e antitesi nell’Inferno di Dante’, in M. Ballarini, G. Frasso e F. Spera (a cura di) Peccato, penitenza e santità nella Commedia, Roma, Bulzoni, 2016, pp. 81-98.

C. Gizzi (a cura di), Alberto Martini e Dante, Milano, Electa, 1989.

C. Gizzi (a cura di), Dante Istoriato: vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Milano, Skira, 1999.

I. Gomez de Llaño (a cura di), Salvador Dalí, Milano, Rizzoli, 1885.

A. Graf, Miti, leggende e superstizioni del medioevo, Torino, Loescher, 1893.

G. Gualandi, La Divina Commedia e altri temi, Bologna, Bora, 1994.

L. Miglio, I commenti danteschi: i commenti figurati, in Intorno al testo. Tipologie del corredo esegetico e soluzioni editoriali, Atti del Convegno di Urbino, 1-3 ottobre 2001, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 377-401.

G. Padoan, ‘Minosse’, in Enciclopedia Dantesca, 1970, < https://www.treccani.it/enciclopedia/minosse_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ > [accessed 3 marzo 202+1

Pertile L., ‘Dante popolare’, Arzanà. Cahiers de littérature médiévale italienne, VII, 2001, Dante poète et narrateur, pp. 67-90.

P. Pizzimento, ‘«Lo ‘mperador del doloroso regno»: rappresentazione e teologia nel Lucifero di Dante’, in S. Cristaldi (a cura di), Lecturae Dantis. Dante oggi e letture dell’Inferno, Le forme e la storia, n.s. IX, 2, 2016, pp. 317-334.

F. Salsano, La coda di Minosse e altri saggi danteschi, Milano, Marzorati, 1968.