1. Non mi bastavano le fotografie

…Sono stato per la prima volta a Casal di Principe nel giugno dell’anno 2005, quale inviato del settimanale “D” di Repubblica.

Un grande cancello rosso in ferro e un muro altissimo, almeno 3 metri, circondava la dimora di Walter Schiavone; il lungo viale fatto di sanpietrini e in fondo, la villa semidistrutta, bruciata, vandalizzata e completamente spogliata di ogni pezzo di valore: ringhiere, infissi, lampadari, marmi. Restavano i segni del lusso e del potere: le colonne, il timpano, e la vasca, come nelle case patrizie dell’Antica Pompei; ma quella era la villa di Scarface.

Delle ore trascorse nella villa a fotografare ricordo che mi sentivo come quando da bambino volevo fare l’archeologo, una sorta di avventura alla scoperta di tutti i possibili segni lasciati dalla famiglia che abitava quei luoghi nel passato.

Entrai dappertutto e spesso la meraviglia di quella singolare scenografia mi faceva sgranare gli occhi: immediatamente aprivo il cavalletto.

Dovevo dare il tempo alla luce di scalfire e penetrare nel nero della fuliggine per leggere i dettagli più nascosti; chiudere il diaframma al massimo per ottenere una messa fuoco nitida dell’immagine in tutta la sua profondità. La poca luce che entrava dalle finestre ostruite dalle piante infestanti, mi costringeva a esposizioni di decine di minuti, e tutto quel tempo lo utilizzavo per memorizzare il luogo; non mi bastavano le fotografie.

L’arroganza del potere violento e criminale e il controllo del territorio avevano consentito agli uomini del clan di svuotare la villa e incendiarla, come accade spesso nei casi di sequestro di beni in Italia, al nord come al sud.

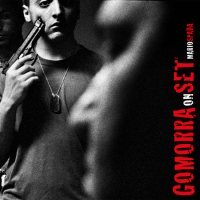

Due anni dopo, Matteo Garrone si apprestava a girare Gomorra il film; la casa produttrice Fandango aveva trasformato il mio studio nel suo quartier generale, dove si svolgevano riunioni, casting, prove di trucco. Gli autori usavano le foto di miei lavori per ricreare le scenografie: divenni anche il contatto tra il consorzio Agrorinasce e Fandango.

Il giorno in cui andammo a girare le riprese del film c’erano Marco e Ciro, i due giovani e talentuosi attori che come tutti noi erano particolarmente meravigliati. La villa era identica a come l’avevo lasciata, forse solo le piante erano cresciute ed avevano invaso ancor di più i suoi spazi .

Non c’era luce, zero: il direttore della fotografia Marco Onorato ebbe un’idea eccezionale per illuminare la scenografia; sistemò gli specchi al sole, consentendo così alla luce di rimbalzare all’interno della villa, illuminandola quel poco che bastava per ‘girare’.

Io ero il fotografo di scena e mi ritrovavo a scattare negli stessi spazi che avevo già fotografato, ma con un’altra modalità, completamente differente. Marco, l’attore urlava: «vi ammazzo tutti bastardi colombiani». Per poi immergersi nella vasca, così come Al Pacino recitava nel film Scarface, probabilmente nello stesso modo in cui anni prima Walter Schiavone aveva fatto, magari fumando un sigaro e bevendo champagne.

In quel momento mi ricordai delle parole di Giovanni Allucci che due anni prima mi aveva detto con gli occhi pieni di orgoglio: «la villa di Walter Schiavone diventerà un centro di riabilitazione per persone che hanno problemi motori».

In realtà ricordo che non avevo alcun buon presentimento che questo progetto potesse andare a buon fine; per fortuna mi sbagliavo.

2. Da questo inferno mi piacerebbe uscire vivo

Io volevo vedere. Si sapeva che sarebbe successo qualcosa. Bastava aprire gli occhi: non c’era nessuno in giro, erano scomparsi tutti. Nella via i rumori, le voci, i suoni si erano zittiti di colpo, la vita si era fatta da parte. Anche lui sapeva. Lo avevano avvertito: «stattene chiuso in casa, stanno arrivando per farti del male». Glielo avevano urlato: «vattenne!». Ma anche lui voleva vedere, voleva guardarli in faccia.

Il mio primo omicidio l’ho visto che avevo 13 anni. Carmine fu ammazzato con quattro colpi di pistola. Secondo me non ci poteva credere che l’avrebbero fatto fuori. Non so se fu per coraggio, follia o sicurezza del fatto che lui era stato per sempre fedele alla linea e quindi non aveva nulla da temere. Carmine andò verso gli assassini come l’uomo in camicia bianca che si sporge verso il plotone d’esecuzione.

Quel giorno era Carmine a spiccare con la sua ultima luce in una strada che all’improvviso è diventata buia, silenziosa, codarda.

Nemmeno io so perché sono rimasto lì, affacciato alla finestra. Quando loro arrivarono, mia madre mi tirò dentro. Non voleva che fossi testimone di quella carneficina, aveva paura per me. Ma dentro di me c’era qualcosa di ancora più forte, e ancora oggi non so cosa è che mi ha tenuto lì aggrappato a quel palco con vista sull’orrore.

Carmine lo conoscevo. Era simpatico anche se mi distrusse la bicicletta che avevo. I botti, quei tonfi sordi spaccarono il silenzio e chiusero il rito dell’esecuzione. Credo che riuscii a vedere anche quando gli assassini lo alzarono da terra e lo tirarono su per sparargli in bocca, l’ultimo oltraggio prima di scappare da qualche parte.

Non era finita. Arrivarono due amici di Carmine, lo issarono sulle spalle e lo trascinarono verso l’ospedale “Incurabili”. Sudavano, ansimavano mentre il sangue continuava a colare giù. Quindici, venti metri, una striscia rossa che si allunga in una città grigia come l’angoscia. Poi si accorsero che era inutile: «Maronn è muort!». Lo mollarono: Carmine era solo un peso che crollava, senza più anima. I vestiti tutti tirati su gli coprivano la testa: un velo pietoso su quel volto annullato dalla pallottola finale. La madre di uno dei due amici gridava come un’ossessa: implorandogli di correre via, di chiudersi dentro casa.

Il corpo rimase a terra. Arriva un altro suo amico, un po’ più grande, uno che considero forte per il viso e gli occhi che ancora incrocio per la strada del mio quartiere. Si avvicina e gli alza la maglietta, credo per vedere se era ancora vivo o no, se c’era qualcosa da fare per salvarlo. Nemmeno lui, il Forte, ha sopportato lo sfregio di quella faccia strappata. Mi ricordo che fece uno sbalzo all’indietro, come se qualcosa fosse esploso in quell’istante. L’onda della morte lo butto via, gli fece perdere l’equilibrio: si schiantò sul pavimento spinto da un’energia invisibile, una caduta all’indietro appena attutita da una mossa tipo judo prima di atterrare accanto al cadavere di Carmine.

Il Forte si rialza e scappa. Con lui fugge il silenzio. Da tutte le porte del quartiere si sentono le urla delle donne, una dopo l’altra, fino a comporre un unico boato impastato di disperazione, di lacrime, di odio che nemmeno le sirene della polizia sanno coprire.

Io avevo tredici anni. Ero in Italia, Europa. Ero a Napoli: forse il culo dell’Europa ma pur sempre Europa. E ancora oggi mi chiedo perché in tutta la civilissima Europa solo a Napoli i bambini devono guardare in faccia la morte, ci devono vivere accanto in un delirio quotidiano.

L’ultimo omicidio a cui ho assistito è stato sempre sotto casa mia, a pochi passi da dove crivellarono Carmine. Sono arrivato come fotografo, la polizia era già lì e aveva circondato il corpo con i nastri bianchi e rossi per tenere lontani i giornalisti. I bambini no, non li allontanavano: li lasciavano assistere in prima fila.

Vincenzo aveva trentatre anni, come Cristo. La folla intorno a lui non sta solo a guardare: celebra un processo, giudica il peso della morte. Un parente anziano urla all’intero quartiere perché i giustizieri sappiano, scaraventando la sua arringa per chi non può difendere nulla: «lo so che siete lì! Avete fatto un errore: non sapeva nulla di questa storia: codardi!». Scoppia in lacrime.

Io volevo vedere. E voglio vedere ancora: questa è la mia vita. E devo vedere, perché questo adesso è il mio lavoro. Nel casino riesco a superare il cordone dei poliziotti ed entro nella pizzeria, al primo piano, sopra il punto dove hanno ucciso Vincenzo. Mi conoscono, gli prometto che rimarrò buono, senza flash, senza farmi notare dalle guardie. Dall’alto ho una vista privilegiata, nessun altro fotografo è lì. Faccio partire i primi scatti. Ci sono lì anche quelli della scientifica, le tute immacolate che ricostruiscono le traiettorie della morte. A un certo punto uno dei fotografi che sta lì mi spara a dosso una flashata potente come una bomba. Tutti si girano verso di me. Tutti: pizzaioli, poliziotti, parenti, spettatori, adulti e bambini. Una falange di dita puntate si concentra su di me. La polizia comincia a urlarmi contro, mi ordinano di scendere mentre lor salgono: sono in borghese, in divisa, e ce n’è persino uno con tre stelle. Le mie foto diventano una minaccia all’ordine costituito. Quella vergogna non deve circolare sui giornali, deve restare chiusa lì, nel quartiere, nella città, nel culo dell’Europa: quella violenza è troppo cattiva per essere esportata.

Mi interrogano, mi ordinano di mostrare le foto, mi intimano di cancellarle. Come se così si potesse cancellare la morte di Vincenzo, la morte del quartiere e tutta la voragine in cui Napoli è crollata giù, sempre più giù. Come se la deriva in cui tutti siamo finiti debba trovare un ordine nelle cartoline lucide di Capri. No, voi non lo sapete ma questa città è costruita sulla cenere: è grigia dentro, sporca fuori come la maledizione che corrode i colori, le anime, i pensieri. Grigia come il piombo, grigia come la vita senza speranza, senza fiducia nel futuro, nell’amicizia, nei sogni. Persino il sangue diventa subito fango, diventa sozzeria. Ma non mi fregano: davanti ai poliziotti elimino solo alcune delle foto e loro mi mollano. Libero, finalmente respiro. Respiro ancora. Perché io voglio vedere. Ma tra Carmine e Vincenzo in venticinque anni di morti ne ho visti tanti, troppi. E ora so solo che da questo inferno mi piacerebbe uscirne vivo.

*Il primo testo costituisce la presentazione della mostra C’era una volta … Hollywood, allestita nella villa di Walter Schiavone, ora trasformata dopo il sequestro in Centro sportivo riabilitativo per disabili. All’interno degli spazi in cui ha vissuto il boss e dove sono state girate alcune scene del film di Garrone sono esposte 10 foto di Mario Spada scattate in due momenti diversi: la prima serie, Scarface, è stata realizzata nel 2005 per “D” di Repubblica; la seconda durante le riprese di Gomorra. Il secondo testo è tratto da M. Spada, Gomorra on Set, Roma, Postcart, 2009. Si ringrazia l’autore per averne concesso la pubblicazione.