*Il testo è stato concepito congiuntamente dalle due autrici in tutte le sue parti. A fini pratici, Laura Vichi ha redatto le voci numero: 1. Paesaggio-teoria, 2. Paesaggio-primo piano, 6. Paesaggio-suono e 7. Paesaggio-storia. Chiara Tognolotti ha curato le voci numero: 3. Paesaggio-personaggio, 4. Paesaggio-metamorfosi e 5. Paesaggio-corpo. Un caloroso ringraziamento va alla Filmoteca de Catalunya per i fotogrammi de La Montagne infidèle (variante Pathé-KOK).

Per me, il luogo per pensare la più amata macchina vivente

fu quella zona di morte quasi assoluta che circondava,

a uno o due chilometri di distanza, i primi crateri.

Jean Epstein

-

Paesaggio-teoria [fig. 1]

Sin dai suoi primissimi film e scritti, Jean Epstein dedica un’attenzione particolare al paesaggio e al suo trattamento. Il cineasta, mutuando da Blaise Cendrars il concetto di ‘danza del paesaggio’ (Epstein [1921] 2019a, p. 236, traduzione nostra), individua in quest’ultima una soluzione eminentemente cinematografica legata a una visione modernista: il paesaggio, rilavorato dal cinema e reso fotogenico soprattutto grazie al movimento che le riprese e il montaggio gli conferiscono, provoca sensazioni fisiche e associazioni mentali che lo rendono interessante e coinvolgono lo spettatore (Branca, Busni, Vichi 2024). Nello stesso tempo, Epstein recupera la concezione romantica del paesaggio come «stato d’animo» (Epstein [1921] 2000, p. 92) e come proiezione dell’interiorità, integrandola alla visione determinata dal dispositivo cinematografico. In tal modo, l’esperienza romantica del sublime scaturita dall’esperienza dell’eruzione vulcanica diviene, grazie al cinema, un «sublime tecnologico» (Wild 2012, p. 121, traduzione nostra) che può essere visto, nell’unione delle sue componenti oggettiva e soggettiva, come una declinazione della fotogenia. A La Montagne infidèle (1923), che risponde alla richiesta di Pathé di mostrare l’Etna attraverso il cinema, Epstein sovrappone dunque la propria visione e aggiunge una dimensione teorica invertendo i termini della sua missione e firmando l’atto di nascita de Il cinematografo visto dall’Etna.

-

Paesaggio-primo piano [fig. 2]

Per Epstein il primo piano è «la chiave di volta del cinema» ([1921] 2000, p. 92), un catalizzatore di affetti che annulla la distanza tra lo spettatore e il film, trasformando il semplice guardare in una sensazione multisensoriale. Per questo esso diventa fondamentale nell’ottica epsteiniana dell’immersione nel paesaggio: «come passeggiando ci si abbassa per osservare meglio l’erba, [...] l’obiettivo deve incastonare all’interno di una panoramica un primo piano di fiore, di frutta o di animale: nature viventi» (Ivi, p. 94). Se in La Montagne infidèle i primi piani sono riservati soprattutto alla lava e al «contatto» con la dimensione materica e metamorfica dell’eruzione conferendo al film una notevole portata teorica (Tognolotti 2023; Vichi 2023), anche in altri punti della pellicola, come ad esempio nella parte sulla rinascita della flora dopo l’eruzione, essi assumono il ruolo fondamentale di sottolineare l’autonomia, la forza e la preponderanza della natura rispetto all’umano, che in effetti compare raramente e mai in primo piano come già accadeva, com’è noto, nella pittura del Romanticismo, ad esempio, nei dipinti di William Turner o John Constable.

-

Paesaggio-personaggio [fig. 3]

Nelle pagine del saggio come nel film, l’Etna è un grande attore. Come la Senna, il vulcano possiede una personalità o, nei termini epsteiniani, un’anima: «Il più grande attore, la personalità più grande che abbia conosciuto intimamente è la Senna da Parigi a Rouen. Anima enorme di un individuo cinematografico» (Epstein [1927] 2019b, p. 267, traduzione nostra). Così il vulcano entra in scena nell’incipit del saggio, in una scrittura sinestesica che coglie le vibrazioni del paesaggio e ne fa un organismo vivente e vibrante: «Sicilia! La notte era un occhio pieno di sguardo. Tutti i profumi gridavano all’unisono» (Epstein [1926] 2002a, p. 45). L’Etna è descritto come un grande attore, un divo che accoglie le ovazioni di chi ne ammira il talento, ancora in una descrizione sinestesica che assimila il tremare della terra agli applausi di un pubblico affascinato: «A venti chilometri di distanza, il rumore giungeva a tratti come un trionfo lontano, come migliaia di applausi, come un’immensa ovazione. Quale attore tragico di quale teatro ha mai conosciuto un tale uragano di successo? La terra sofferente, ma dominata, si fendeva alle chiamate» (Ibidem).

-

Paesaggio-metamorfosi [fig. 4]

Nelle sequenze ritrovate e straordinarie di La Montagne infidèle emerge uno dei temi centrali del pensiero sul film di Jean Epstein, ovvero il motivo della metamorfosi. La cinepresa segue l’avanzare inesorabile della colata che a un tempo brucia e pietrifica, incenerisce e rende fossile. La roccia si muta in lava, in un passaggio dallo stato solido al liquido; il fuoco restituisce alberi e case alla dimensione gassosa. Le figure umane rimangono ai margini delle immagini e si confondono con le forme vegetali e pietrose, in un universo cinematografico che sembra voler affievolire i confini tra gli stati della materia per rintracciarne il substrato comune, informe e cangiante. Il mutare incessante e continuo delle cose e la natura fluida delle identità divengono così per il regista i cardini di una riflessione sul reale che trova nel cinema lo strumento rivelatore della profonda natura sacrale dell’universo e della potenza rivelatrice del «pensiero dell’occhio» (Dall’Asta, 2002).

-

Paesaggio-corpo [fig. 5]

Le metamorfosi della materia si accostano al farsi fluido delle soggettività, in accenti che oggi non esiteremmo a definire queer. Nella teoria del film di Jean Epstein l’individualità, al cinema, si dissolve e si muta in un «complesso mobile che ognuno deve, più o meno consapevolmente, scegliersi e costruirsi, risistemare in continuazione» (Epstein [1947] 2002b, p. 177). Così la visione cinematografica distrugge qualsiasi sentimento di identità uniforme e stabile, mettendo radicalmente in crisi la rappresentazione unitaria del soggetto cartesiano e rendendo necessario il delinearsi di una nuova idea di visione, indipendente dalla ragione e radicata nella matericità del sensibile. Il pensiero del cinema è allora per il regista un pensiero dell’occhio, che si posa sul paesaggio e lo percorre. L’organo visuale non è più lo strumento di una visione astratta ma corpo vivente, immerso nell’universo organico e istintuale, vicino alla materia dell’essere e simile all’odorato, al gusto, al tatto; una visione materica che dà vita a una vera e propria coscienza organica più grande e inclusiva perché comprende il corpo del soggetto, il suo sentire e il suo desiderio.

-

Paesaggio-suono [fig. 6]

Per molti aspetti, si potrebbe dire che il cinema funziona per Epstein da «Orecchio del Tiranno Dionigi» (Epstein 2002a, p. 48): come quest’ultimo, che secondo il mito moltiplicava il volume della voce per sedici rendendo distinguibili e comprensibili al tiranno i discorsi dei prigionieri, così il cinema ha la possibilità di analizzare il reale e farne cogliere aspetti inattingibili nell’esperienza ordinaria. Ma la figura dell’«orecchio» in La Montagne infidèle rimanda anche, in nuce, a quella che sarà più tardi la riflessione epsteiniana sul suono: nel film, e ancor di più nelle parti descrittive de Il cinematografo visto dall’Etna, Epstein ([1926] 2002a) insiste sulla dimensione acustica dell’ambiente che il suo reportage ritrae: «le case [...] esplodevano con un rumore di noci rotte» (Ivi, p. 45), «la lava ribolliva con il rumore di un milione di piatti rotti in un sol colpo. Le sacche di gas si rompevano soffiando [...] come serpenti» (Ivi, p. 46), il che sottolinea una straordinaria sensibilità per il paesaggio sonoro. Vent’anni più tardi Epstein si avvicinerà agli esperimenti della musica concreta (Vichi 2002, p. 163) rielaborando i suoni della natura in Le Tempestaire (1947) e teorizzando nello stesso tempo il ralenti del suono (Epstein [1947-1948] 2014; Tognolotti e Vichi 2020, pp. 201-206).

-

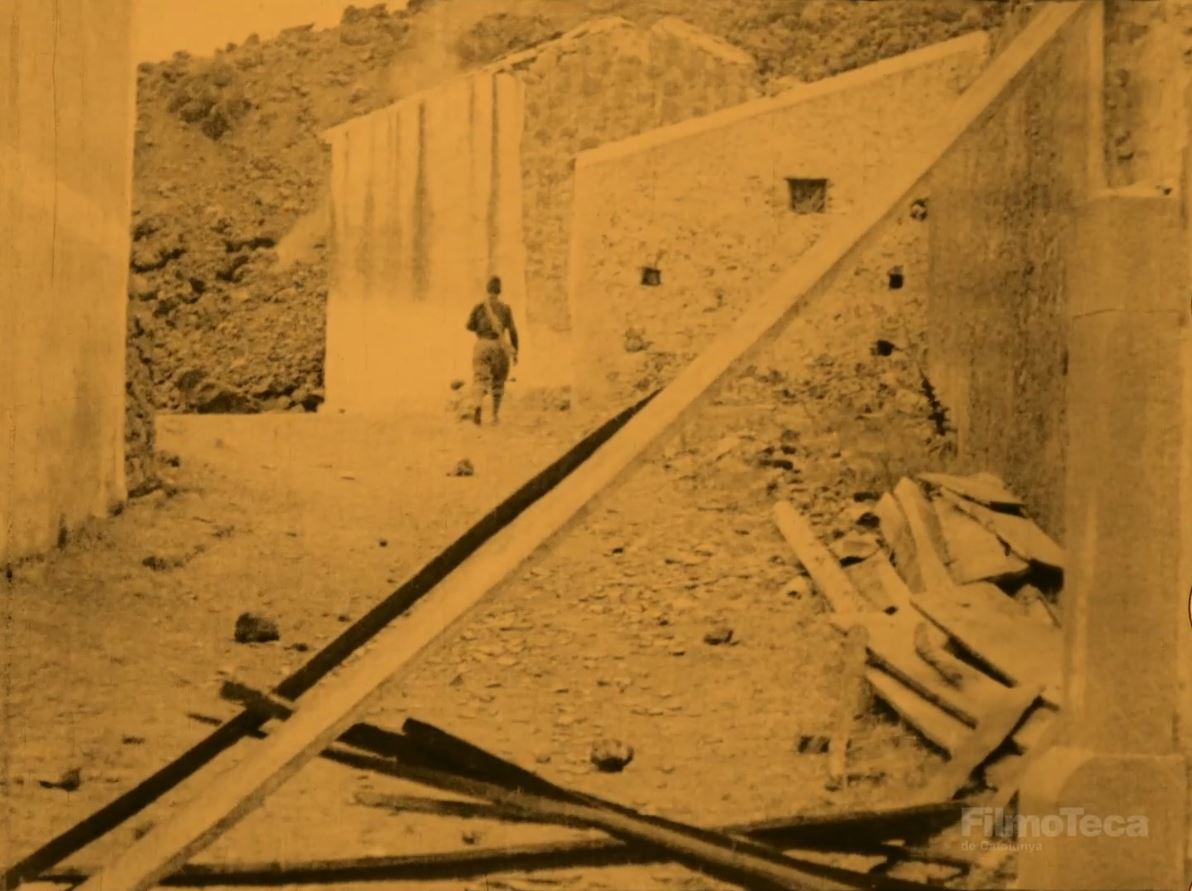

Paesaggio-storia [fig. 7]

A sostegno della dimensione teorica de La Montagne infidèle, vale la pena sottolineare che se il film viene confrontato con alcuni cinegiornali e resoconti dell’eruzione del 1923, emergono vistose mancanze sia dal punto di vista scientifico che da quello storico (Branca, Busni e Vichi 2024). Infatti, non appaiono tutte le fasi dell’eruzione e vengono omessi fatti importanti quali le visite del Re e di Mussolini sul luogo del disastro o un intervento delle camicie nere per far sgomberare gli abitanti riuniti a pregare, come riporta la prima pagina di un numero del New York Times dell’epoca (1923). Non c’è traccia nemmeno delle processioni in onore di Sant’Egidio, come quella ritratta nella foto pubblicata su «Ciné-Miroir» insieme all’intervista a Epstein (Brané 1923). Andando controcorrente rispetto alla tendenza secondo cui nell’iconografia delle catastrofi «sovrani e uomini di governo iniziarono a prendere il posto dei santi intercessori» (Del Puppo 2019, p. 79), Epstein limita la presenza delle autorità a due inquadrature di soldati fascisti completamente inattivi, lasciando più spazio ai santini sulle finestre e all’effigie con il miracolo di Sant’Egidio e sottolineando il bisogno umano di appellarsi a forze superiori. Ad ogni modo, di tutto ciò non fa dei momenti salienti, aprendo così il film alla possibilità di uno sganciamento dalla storia per concentrarlo sulla forza della natura, nel cui ciclo l’umano e il suo agire vengono detronizzati e assorbiti, e sul cinema stesso, come forza destabilizzante e forma di pensiero.

Tag: Jean Epstein, vulcano, Etna, paesaggio

Bibliografia

S. Branca, S. Busni, L. Vichi, ‘Il paesaggio di La Montagne infidèle di Jean Epstein: dal reportage alla teoria del cinema’, Immagine. Note di storia del cinema, n. 28, 2024, in via di pubblicazione.

D. BranÉ, ‘Un sensationnel reportage cinématographique’, Ciné-Miroir, n. 32, 15 agosto 1923, pp. 250-251.

M. Dall’asta, ‘Il pensiero dell’occhio’, in J. Epstein, Alcol e cinema, trad. it. di C. Tognolotti, Pozzuolo del Friuli, 2002, pp. 237-250.

A. Del Puppo, ‘Dai santi protettori ai sovrani sulle macerie’, in C. Belmonte, E. Scirocco, G. Wolf (a cura di), Storia dell’arte e catastrofi, Venezia, Marsilio, 2019, pp. 69-83.

J. Epstein, Bonjour cinéma [1921], trad. it. di C. Mezzalama, Roma, Fahrenheit 451, 2000.

J. Epstein, ‘Il cinematografo visto dall’Etna’, in Id., L’essenza del cinema. Scritti sulla settima arte, trad. it. di V. Pasquali, Roma-Venezia, Biblioteca di Bianco e nero-Marsilio, 2002a, pp. 45-62.

J. Epstein, ‘Il cinema del diavolo’ [1947], in Id., L’essenza del cinema. Scritti sulla settima arte, trad. it. di V. Pasquali, Roma-Venezia, Biblioteca di Bianco e nero-Marsilio, 2002b, pp. 129-190.

J. Epstein, Le ralenti du son [1947-1948], in Id., Écrits complets V, a cura di N. Brenez, J. Daire, C. Neyrat, Paris, Independencia éditions, 2014, pp. 198-200.

J. Epstein, ‘La Poésie d'aujourd’hui, un nouvel état d'intelligence’ [1921], in Id., Écrits complets I, a cura di N. Brenez, J. Daire, C. Neyrat, Paris, Editions de l’œil, 2019a, pp. 92-314.

J. Epstein, ‘Temps et personnage du drame’ [1927], in Id., Écrits complets II, a cura di N. Brenez, J. Daire, C. Neyrat, Paris, Éditions de l’œil, 2019b, pp. 264-268.

New York Times, ‘Etna in eruption blots out villages, 30000 people flee’, New York Times, 19 giugno 1923, pp. 1-2.

C. Tognolotti, ‘«La notte era un occhio colmo di sguardo». L’influenza de Il cinematografo visto dall’Etna sulla produzione teorica di Jean Epstein’, in M. Patanè, L. Vichi (a cura di), Il cinema(tografo) visto dall’Etna. Jean Epstein e l’eruzione del 1923, Catania, Fondazione Morgagni-Confraternita di S. Egidio, 2023, pp. 85-93.

C. Tognolotti, L. Vichi, De la photogénie du réel à la théorie d’un cinéma au-delà du réel: l’archipel Jean Epstein, Torino, Kaplan, 2020.

L. Vichi, Jean Epstein, Milano, Il Castoro, 2002.

L. Vichi, ‘L’Etna visto dal cinematografo/Il cinematografo visto dall’Etna’, in M. Patanè, L. Vichi (a cura di), Il cinema(tografo) visto dall’Etna. Jean Epstein e l’eruzione del 1923, Catania, Fondazione Morgagni-Confraternita di S. Egidio, 2023, pp. 73-83.

J. Wild, ‘Distance Is [Im]material: Epstein Versus Etna’, in S. Keller, J. N. Paul (a cura di), Jean Epstein. Critical Essays and New Translations, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, pp. 115-142.