1. E Kazan creò la donna… perché Barbara la distruggesse

Adagiato sulla sponda di una piscina, un uomo di mezza età ‒ la volitiva mascella è quella inconfondibile di Kirk Douglas ‒ avvicina allo specchio dell’acqua un grappolo d’uva. Subito, come una sirena richiamata in superficie da un dono inaspettato, una giovane donna emerge col capo per addentare il frutto. Evidente materializzazione di una fantasia erotica del maschio, la splendida figura femminile mostra i lineamenti alteri di Faye Dunaway. Nulla in lei è casuale, ma tutto si conforma alla più implacabile legge del glamour hollywoodiano. Non hanno forse i suoi capelli bagnati la luminosa compattezza di un elmo dorato? Non sono forse in perfetto contrasto con la scura frangia di ciglia finte che ‒ addendo obbligato del make-up anni Sessanta ‒ le contorna gli occhi? Perfino l’uva è gustata con una voluttà talmente artificiosa da far presagire un bacio con l’uomo che, dal bordo della vasca, la contempla estasiato. Eppure, all’ultimo, la femme fatale si sottrae capricciosa alla bocca dell’amante per scomparire nuovamente sott’acqua [fig. 1].

Scandita da un enfatico rallenti, si compie così la più memorabile apparizione del personaggio di Gwen Hunt ne Il compromesso (The Arrangement) di Elia Kazan. Diretto nel 1969 e ispirato a un omonimo romanzo pubblicato dallo stesso regista due anni prima, questo debordante melodramma è fondamentalmente la storia di una crisi esistenziale. Il film segue infatti il tellurico impatto che la liaison adulterina fra il pubblicitario Eddie Anderson e l’irresistibile Gwen finirà per avere sulla placidità borghese del primo. Come osserva caustico Richard Schickel dalle colonne di «Life», il risultato è un’opera perigliosamente in bilico tra una desueta estetica da studio system e un fin troppo conscio tentativo di assecondare certe arditezze della nascente New Hollywood, specie la sua disinvoltura nel trattamento della sessualità (cfr. Schickel 1969). Ma al di là di qualsiasi giudizio, Il compromesso tradisce un afflato autobiografico di notevole interesse. È indubbio infatti come il protagonista, self-made man di origine greca, sia proiezione di quella che Kazan riteneva essere la sua esperienza di artista «condizionato dal matrimonio, dal Partito comunista, dalla HUAC e dai capi degli studios» (Briley 2016). Di contro Gwen, bionda bellezza in grado di scuotere Eddie dalla palude di compromessi in cui è precipitato, nasconde l’ombra assai più misteriosa e sfuggente dell’attrice Barbara Loden.

Amante del regista fin dagli anni Cinquanta ma promossa al rispettabile rango di seconda moglie nel decennio successivo, Loden pareva destinata, per ovvie ragioni, a incarnare questo ruolo sullo schermo. Non essendo però star di primo piano, la produzione e lo stesso Kazan finiranno per preferirle Dunaway, già reduce dal dirompente successo di Gangster Story (Bonnie and Clyde, 1967, Arthur Penn). A questo formidabile smacco si aggiungono altre considerazioni non meno amare. Se romanzo e film offrono un continuo accesso all’interiorità di Eddie, la figura femminile, pur traendo ispirazione dalla biografia dell’autore, resta invece penosamente bidimensionale: una superficie che non ha altro scopo eccetto quello di restituire all’uomo il suo io più autentico (Reynaud 2004). Del resto, la stessa scena descritta ricalca i termini della celebre teorizzazione di Laura Mulvey: esposto allo sguardo maschile, il corpo della diva è sì luogo di massima gratificazione del racconto, ma anche oggetto chiuso in una passività che frena il flusso dell’azione senza produrre significati propri (Mulvey 1975).

Forse, potrà apparire inutilmente tortuosa questa premessa sul mélo di Kazan all’interno di un discorso che si vorrebbe dedicato a Barbara Loden e soprattutto a Wanda, unico lungometraggio diretto dall’attrice nel 1970. Non si tratta certo di pagare pegno alla pur straordinaria personalità del marito. Semplicemente colpisce come la seducente Gwen ‒ eroina sospesa fra Golden Age e nuovo cinema americano ‒ esemplifichi tutto ciò che la scialba Wanda non sarà nell’omonimo capolavoro di Loden. Sembrerebbe anzi che questo mai ottenuto ruolo di donna fatale sia stato sostituito da un inaspettato debutto registico, da una temeraria incursione nella sperimentazione filmica, ma soprattutto da una strenua opposizione a quell’imperativo della bellezza che tanto aveva modellato la produzione classica e che ancora seguitava a influenzare la New Hollywood.

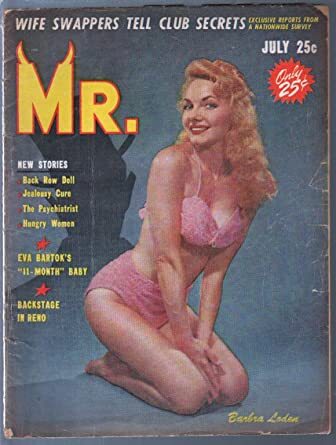

Tuttavia, prima di addentrarci in questo aspetto, che stimola raffronti con l’immaginario cinematografico mainstream così come con certe istanze del femminismo coevo, vale la pena notare quanto la parabola di Loden sembri scandita ‒ almeno fino all’esordio autoriale ‒ dalle più trite logiche dello show business. In Suite per Barbara Loden (Supplément à la vie de Barbara Loden), affascinante commistione fra biografia e saggio degli anni Duemila, Nathalie Léger scivola veloce lungo le tappe di un prevedibile copione. Si comincia nel 1932, con la nascita in seno a una lacerata famiglia del North Carolina e si prosegue con un’altrettanto difficile adolescenza, forse segnata dall’incontro precoce con la brutalità del mondo maschile. Poi, come spesso accade alle graziose adolescenti di provincia, a diciassette anni la fuga a New York in cerca di fortuna. Da qui, il percorso è quello della cosiddetta ascesa divistica, ma anche della scoperta di una sincera vocazione attoriale: gli ingaggi come modella e ballerina al Copacabana cedono infatti il passo ai corsi di recitazione con Paul Mann e alle prime parti sui palcoscenici di Broadway. Infine, a venticinque anni, l’inizio di una relazione segreta con Elia Kazan ‒ all’epoca entrambi sono già sposati ‒ che si trasformerà in matrimonio solo nel 1967 (Léger 2020). Secondo Léger, questa scalata al successo, così paradigmatica del sogno americano, consegna una Barbara «completamente scissa, da un lato è una pin-up, la ragazza che riesce a sedurre un gigante, Kazan, e a tenerselo, […] ma è anche quella che soffre per tutto ciò che non è stato raccontato». In particolare, l’autrice ritrova nelle apparizioni di Loden come bellezza da rotocalco i segni di un’iconografia femminile apparentemente eterna e oppressiva. Dinnanzi a una cover che immortala la starlet in bikini ‒ gambe raccolte sotto di sé, capelli sciolti, sorriso ammiccante ‒ Léger si domanda «in quale lontano boudoir del Neanderthal [sia] stata inventata» una simile posa e se si tratti di «un gesto immemorabile di seduzione» oppure «di un lungo apprendistato» (ibidem) [fig. 2].

Impossibile non captare un’analogia fra questo Bildungsroman, che dall’anonimato della pin-up giunge allo status di celebrità legata a un uomo di sicuro talento, e il leggendario caso di Marilyn Monroe. Un lampante rispecchiamento fra i due destini si avrà nel 1964, quando Loden recita il ruolo di Maggie in Dopo la caduta (After the Fall, 1964), opera teatrale in cui Arthur Miller ripercorre cifratamente la sua turbolenta unione con Marilyn. Al contrario di quanto avverrà per Il compromesso, stavolta è Kazan, regista del dramma, a volere a tutti costi Barbara. Sa che l’amante condivide con la tragica diva un’infanzia parimenti segnata da miseria e abbandoni, ma anche un un’insicurezza così debilitante che né la crescita artistica né la spasmodica ricerca di approvazione possono placare (Kazan 1988). La parrucca platino indossata in scena è solo il dato più esteriore di come il fantasma di Marilyn torni a vivere fra le pieghe dell’intima fragilità di Loden.

Altra magistrale performance è quella cinematografica, di pochi anni precedente, in Splendore nell’erba (Splendor in the Grass, 1961). Sempre diretta da Kazan, Barbara veste qui i panni di Ginny Stamper, la spregiudicata sorella del protagonista Warren Beatty. Benché secondaria, la parte sprigiona un tale concentrato di rabbiosa energia e palpabile disperazione da risultare indimenticabile. In pochi episodi, questa isterica flapper si rivela vittima designata di una società impietosa con chi non si sottomette al suo giogo. Al contempo, non sfugge il forte grado di estetizzazione che accompagna tale condanna: i capelli ora rossi come quelli di Clara Bow ora ossigenati come quelli di Jean Harlow, l’insolente esibizione delle lunghe gambe e la fatua girandola dei continui cambi di abito sono tutti indizi di una femminilità ancora avvinta ai dettami di una collaudata beauty politics [fig. 3].

In un testo dedicato a Barbara Loden ‒ non dissimile da quello di Léger per i continui ripiegamenti biografici ‒, Kate Zambreno vede in questa esagitata prova attoriale il contrario «del minimalismo di Wanda» (Zambreno 2013). Impegnata non solo come regista ma anche come interprete, Loden priva la sua eroina di qualsiasi difesa ‒ dall’amor proprio al trucco ‒ e si limita a consegnarci «soltanto il suo volto straordinario […], le sue occhiate ferite, il suo eloquio biascicato» (ibidem). Di nuovo, affiora l’idea di Wanda come opera che fa di un’intransigente distruzione dell’allure hollywoodiana il proprio centro. Beninteso, questa scarnificata nudità della performance combacia con la scarnificata nudità di una regia affine alle forme del più ruvido cinéma vérité. La genesi del film rientra infatti in un contesto del tutto alieno ai meccanismi dell’establishment hollywoodiano. Lo denunciano alcuni significativi dettagli: dalla parsimoniosa scelta di girare in 16mm all’esiguo numero dei collaboratori coinvolti, dal ricorso a un cast di non professionisti ‒ con l’eccezione naturalmente di Loden e di Michael Higgins nel ruolo del protagonista maschile ‒ all’uso di soluzioni dal forte impatto realistico come le riprese con la camera a mano o il montaggio ellittico.

A posteriori, l’attrice-regista giustificherà l’inedita combinazione di documentario e fiction nel quadro di una strategia volta a contenere i costi e ad agevolarla nello sconosciuto ambito della regia. Con quella schiettezza da provinciale spesso ammirata dal marito, affermerà in sede di intervista di aver capito il motivo per cui «la gente fa i cosiddetti film di avanguardia» dove «si salta da un cosa all’altra senza alcun legame o scopo»: rispetto al cinema tradizionale, si tratta di un sistema «molto più facile». Al contempo, sottolineerà come Wanda conservi un carattere «vecchio stile» poiché non si nega al compito di «[raccontare] una storia» (Melton 1971). Invero, il soggetto nulla ha a che vedere con una narrazione di tipo classico, ma si origina da un episodio di cronaca decisamente anomalo. All’inizio degli anni ’60, Loden resta sconcertata dopo aver letto sul giornale di una donna che, processata per complicità in rapina, reagisce alla lunga condanna ringraziando il giudice. Quale traumatico vissuto ‒ si chiede l’attrice ‒ può spingere qualcuno a preferire la prigione alla libertà?

Al posto di una distaccata indagine sociologica, questo interrogativo finirà per tradursi in una viscerale immersione autobiografica. Lungi dall’essere solo riflesso della sconosciuta rapinatrice, la protagonista Wanda Goronski diverrà infatti l’alter ego di Loden. Certo, la desolante vicenda di una divorziata della working class trascinata da un piccolo rapinatore in un piano fallimentare sembra distante anni luce dal caso dell’attrice. Neppure le trasfigurazioni teatrali, cinematografiche o romanzesche ordite da Kazan attorno alla figura della moglie trovano alcuna risonanza in un femminile tanto sconfitto. E tuttavia Barbara non smetterà mai di ammettere una forte identificazione con l’apparente mediocrità di Wanda, quasi l’eroina evocasse quella deriva esistenziale a cui si sarebbe condannata se, giovanissima, non avesse lasciato il North Carolina per New York. Soltanto alla vigilia della sua precoce scomparsa nel 1980, Loden si riconoscerà il merito, pur tra molti fallimenti, di aver quantomeno tentato la strada dell’indipendenza creativa. Come scriverà con struggente sincerità, il rischio sarebbe stato altrimenti quello di diventare «una specie di Wanda, trascinata dalla corrente per tutta la vita» (Loden cit. in Taylor 2020).

2. Lontano da Hollywood ma non dal femminismo: la messa in scena del corpo in Wanda

Come si intuisce dal resoconto tracciato, forte è la tentazione di scorgere in Wanda l’atto emancipatorio di una donna rispetto a un consorte troppo ingombrante. A partire dal plauso di Marguerite Duras ‒ che sui ‘Cahiers du Cinéma’ magnificherà la simbiotica fusione fra Loden e il suo personaggio (Duras 1980) ‒ passando per i già citati e più recenti interventi di Nathalie Léger e Kate Zambreno, Wanda ha finito effettivamente per assurgere al rango di cult femminista. In particolare, nei testi di Léger e Zambreno sorprende come Barbara Loden e il suo doppio cinematografico diventino crocevia di un prismatico gioco di rispecchiamenti. Di fronte all’inabissamento di Loden in Wanda, le due autrici ritrovano infatti qualcosa del loro stesso disagio, di quello delle proprie madri o di altre donne conosciute. Ma non solo: il mistero della pin-up trasformatasi in attrice e poi regista è a più riprese accostato a importantissime figure femminili. Oltre naturalmente a Marilyn, di cui già sappiamo il forte legame con Barbara, e a Duras, ammiratrice di Wanda fin da subito, Virginia Wolf, Kate Chopin, Sylvia Plath, Delphine Seyrig e Isabelle Huppert sono solo alcuni dei tanti nomi chiamati in causa per penetrare tale mistero. Risultato, questo, paradossale per una donna che, in quasi ogni occasione pubblica, ribadirà di essersi sentita per lungo tempo una nullità priva di talento e di direzione (‘Simpson’s Leader-Times’ 1971).

Eppure, se si esclude il prestigioso premio Pasinetti al Festival di Venezia, Wanda non riscuoterà nell’immediatezza dell’uscita particolare attenzione. Fatto assai più significativo del disinteresse del grande pubblico ‒ in fondo scontato per un’opera prima a basso costo ‒ sarà la freddezza dimostrata dal pubblico femminista. A dispetto infatti dell’ammirazione oggi riservata al film, inizialmente le aderenti al movimento si diranno avvilite dalla passività del personaggio titolare. Ricordando il fastidio registrato durante l’International Festival of Women’s Films del 1972, Amy Taubin ammette che difficilmente Wanda poteva suscitare simpatia in un’audience come quella di allora, tanto desiderosa di modelli femminili forti (Taubin 2020). Nemmeno il fatto che la vicenda cominciasse all’indomani dell’abbandono del marito e dei figli riusciva a conferire alla protagonista una qualche audacia. Nel raggelato universo del film, tale diserzione si risolve infatti in un letargico vagabondaggio sullo sfondo di un’America ‒ fra Pennsylvania e Connecticut ‒ costellata da miniere carbonifere, stazioni di servizio e centri commerciali. Solo l’incontro con un modesto criminale come Norman Dennis convince momentaneamente Wanda di aver trovato un’alternativa alla propria vita da sonnambula. Ma nel finale, morto Dennis e sfumato il piano di un’ambiziosa rapina, la donna è restituita, in maniera ancora più drammatica, alla solitudine dell’inizio.

Accanto al malessere confessato da Loden, questo esile intreccio non lascia dubbi sul rifiuto di qualsiasi improbabile trionfo femminile. Come già accennato, la pellicola tradisce semmai il suo intento più eversivo in quella che potremmo definire una sistematica ‘distruzione della bellezza hollywoodiana’. L’autrice manifesta apertamente la propria ostilità nei confronti di qualsiasi patina glamour quando, interpellata su una possibile somiglianza fra Wanda e Gangster Story, ribatte che i protagonisti di Penn «erano troppo belli» e che «gente simile non si caccia mai in quel genere di situazioni». Pur recuperando l’antico mito della coppia criminale, Loden mira insomma a dirigere «un anti-Bonnie and Clyde», «l’antitesi di un film dove tutti sono splendidi e indossano splendidi costumi» (Melton 1971). Questa presa di posizione contro i meccanismi seduttivi di Hollywood affonda dichiaratamente le radici nei sentimenti di inferiorità provati durante l’infanzia dinnanzi alla perfezione delle star. Contraddicendo il cliché della ragazzina felice nel buio della sala, Barbara assegna a Wanda l’immane compito di correggere l’ipocrisia della dream factory (Reed 1971).

Partendo implicitamente dalla definizione di «anti-Bonnie and Clyde», Fjoralba Miraka analizza ad esempio il modo in cui il film sovverte i capisaldi del road movie. Come «non tutte le donne sono Bonnie» ‒ sembra dirci la regista ‒ «così non tutti i paesaggi sono belli» e «non tutti i viaggi […] conducono alla scoperta di sé» (Miraka 2020). Invero, la squallida ambientazione di Wanda risulta speculare all’insignificanza estetica della protagonista, alla disadorna messa in scena del suo corpo, autentico contraltare della luminosità di norma associata alla diva. Paradossalmente, è proprio in questa riscrittura della tradizionale immagine della donna nel cinema che il femminismo dell’epoca avrebbe potuto riconoscersi. Basti solo pensare a un episodio ‒ dirompente per impatto mediatico ‒ come la protesta organizzata dalle New York Radical Women contro l’edizione di Miss America del 1968. In quell’occasione, la contestazione univa alla riflessione ideologica la concretezza di un atto emblematico come il lancio dentro a un cestino di bigodini, tacchi alti, biancheria intima, cosmetici e altri cosiddetti ‘strumenti di oppressione’ (Dow 2003).

Ebbene, in più momenti il film di Loden porta l’attenzione su alcuni di questi oggetti e sull’ambiguità del loro ruolo nella quotidianità femminile di fine anni Sessanta. I bigodini indossati da Wanda in pubblico sono forse l’esempio più eclatante. Giustamente Léger parla di questi «enormi bigodini» come di un segnale contraddittorio: da un lato, essi testimoniano l’aspirazione della donna a «fare come le altre, la sottomissione alle regole del gioco, alla legge della seduzione»; dall’altro, essi proclamano una diserzione, giacché «non vedremo mai i riccioli biondi di Wanda» (Léger 2020) [fig. 4]. La biondezza della protagonista è l’altro elemento su cui si innesta una dinamica smitizzante. In riferimento alla predilezione lungamente accordata dallo star system a questo colore di capelli, Ginette Vincendeau nota come l’essere bionda abbia spesso implicato l’idea di una bellezza certo superiore ad altre per forza erotica ma anche profondamente artificiosa (Vincendeau 2012). A ben vedere, quando Wanda fa la sua prima apparizione nel film, svegliandosi sul divano della sorella, l’elemento cromatico che immediatamente si impone è proprio quello della sua scarmigliata chioma bionda. L’immagine di una donna a letto, possibilmente bionda e svestita, costituisce una delle più tipiche modalità con cui Hollywood ha messo per decenni in scena il corpo della diva. Valga come esempio su tutti l’obliquo sguardo da dark lady che Marilyn Monroe lancia al di sopra di un lenzuolo diafano in Niagara (1953, Henry Hathaway). Quale abissale distanza si misura fra questo ineccepibile ritratto ‒ il volto perfettamente truccato, le spalle allusivamente scoperte ‒ e il goffo, malinconico risveglio di Wanda. Allo sfatto chignon che quasi ci impedisce di vedere il volto non meno sfatto dell’attrice si sommano altri particolari ‒ dallo smalto smangiucchiato sulle unghie al logoro reggiseno nero ‒ che definitivamente escludono la possibilità di un’ennesima blond goddess [figg. 5-6].

In seguito, durante una solitaria peregrinazione in un centro commerciale, Wanda sarà costretta a misurarsi con l’ideale avvenenza di alcuni manichini. Un confronto, questo, che non evoca alcuna divinità di celluloide, ma solo l’inflazionato modello di come dovrebbe apparire una qualsiasi giovane americana di quegli anni. Un manichino in particolare, con la bionda frangia cotonata, sembra suggerire che genere di aspetto la protagonista potrebbe avere se non vivesse nell’«ambiente atrocemente brutto e distruttivo» in cui vive (Melton 1971). Ma il diaframma trasparente della vetrina non ammette sconfinamenti: con i suoi capelli ora stretti in una spiovente coda di cavallo e la sua camicia incolore, Wanda è temporaneamente esclusa dal gaudente rito dello shopping [fig. 7].

Soltanto dopo il fortuito incontro con Dennis, la donna potrà acquistare qualche vestito e un vezzoso copricapo. Ha ragione Molly Haskell quando, nella sua disamina sul woman’s film postclassico, descrive Wanda come un’eroina «molto più genuinamente proletaria» di altre pur indimenticate presenze della New Hollywood (Haskell 2019). La maggior onestà di tale caratterizzazione si coglie, fra gli altri aspetti, anche nell’assenso della protagonista all’operazione di abbellimento che l’uomo compie su di lei. È ‘Mr. Dennis’ ‒ come sempre lo chiama timidamente Wanda ‒ a imporle di non usare mai più pantaloni, bigodini e rossetto; ed è sempre lui a compiacersi invece di un sobrio tubino bianco e di un paio di tacchi. In un paradossale ribaltamento della protesta contro Miss America, spetta qui al maschio decidere di quali abiti, di quali accessori, possa servirsi o meno la donna. Del resto, sono il suo denaro e la sua approvazione a permettere il sospirato accesso all’universo oltre la vetrina. Ma nel suo arrogante puntiglio si intravede anche qualcosa che significativamente lo avvicina al caso di un regista autoritario alle prese con un’attrice inesperta (Zambreno 2013). In ultima istanza, la figurina di Wanda che radiosa corre incontro all’uomo per mostrargli i suoi acquisti suona come l’ennesimo, silenzioso affronto di Barbara Loden a un sistema che ‒ dalle vertiginose altezze di Hollywood ai più bassi gradini della realtà ‒ sempre pretende di plasmare l’immagine della donna [fig. 8].

Bibliografia

‘Miss Loden Does Well in Movie Debut’, New York Daily News, March 1, 1971, p. 48.

‘Barbara Loden Finds Her Identity in Film’, Simpson’s Leader-Times, May 26, 1971, 29.

R. Briley, The Ambivalent Legacy of Elia Kazan: The Politics of the Post-HUAC Films, Lanham-Boulder-New York-London, Rowman & Littlefield, 2016.

A. Butler, Women’s Cinema: The Contested Screen, London, Wallflower, 2002.

L. Cardone, S. Filippelli (a cura di), Filmare il femminismo. Studi sulle donne nel cinema e nei media, Pisa, ETS, 2015.

M. Ciment, ‘Entretien avec Barbara Loden’, Positif, 168, 1975, pp. 34-39.

J. Crittenden, ‘Film On Born Loser May Not Pay Off’, The Record, March 1, 1971, p. 16.

D. DeLillo, ‘Woman in the distance’, The Guardian, November 1, 2008 <https://www.theguardian.com/books/2008/nov/01/wanda-barbara-loden> [accessed 30.08.2020].

J. Dietrich, ‘The virtues of Wanda are spasmodic’, The Courier-Journal, June 26, 1971, 9.

B.J. Dow, ‘Feminism, Miss America, and Media Mythology’, Rhetoric and Public Affairs, VI, 1 2003, pp. 127-149.

M. Duras, ‘L’homme tremblant: conversation entre Marguerite Duras et Elia Kazan’, Cahiers du Cinéma, 318, 1980, pp. 5-13.

R. Greenspun, ‘Young Wife Fulfills Herself as a Robber: Barbara Loden’s Film Opens at Cinema II Wanda Improves With Its Turn to Action’, The New York Times, March 1, 1971, 22.

M. Haskell, ‘The Mad Housewives of the Neo-Woman’s Film: The Age of Ambivalence Revisited’, in J. Kirshner, J. Lewis (eds.), When the Movies Mattered: The New Hollywood Revisited, New York, Cornell University Press, 2019, pp.18-35.

J. Karácsonyi, ‘Fictions and Realities: On the margins of Barbara Loden’s Wanda & Nathalie Léger’s’, Supplément à la vie de Barbara Loden, Americana E-Journal of American Studies in Hungary, X, 1, 2014

E. Kazan, Elia Kazan: A Life, New York, Alfred A. Knopf, 1988.

E. Kazan, Il compromesso [1967], trad. it. di E. Capriolo, Fidenza (PR), Mattioli 1885-Experience/Frontiere, 2012.

C. Keinhans, ‘Wanda and Marilyn Five Times: Seeing Through Cinéma vérité’, Jump Cut, 1, 1974, pp. 14-15.

M. Kinder, ‘The Return of the Outlaw Couple’, Film Quarterly, XXVII, 4, 1974, pp. 2-10.

A. Kuhn, Women’s Pictures – Feminism and Cinema, London, Routledge and Kegan Paul, 1982.

N. Léger, Suite per Barbara Loden [2012], trad. it. di T. Lo Porto, Roma, La Nuova Frontiera, 2020.

R. Lipman, ‘Defogging Wanda’, The Film Foundation, 25 March, 2019, <http://www.film-foundation.org/defogging-wanda> [accessed 30.08.2020].

Madison Women’s Media Collective, ‘Barbara Loden Revisited’, Women and Film, V-VI, 1974, pp. 67-70.

M. Meade, ‘Lights! Camera! Women!’, The New York Times, April 24, 1971, p. 11.

R. Melton, ‘Barbara Loden on Wanda – «An Environment that Is Overwhelmingly Ugly and Destructive»’, Film Journal, I, 2, 1971, pp. 11-15.

A. Miller, Dopo la caduta [1964], trad. it. di G. Guerrieri, Torino, Einaudi, 1964.

F. Miraka, ‘Gender, Genre, and Class Politics in Barbara Loden’s Wanda, «Mai: Feminism & Visual Culture»’, May 23, 2019 <https://maifeminism.com/gender-genre-and-class-politics-in-barbara-lodens-wanda-1970/#> [accessed 30.08.2020].

L. Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo [1975], in Id., Cinema e piacere visivo, a cura di V. Pravadelli, Roma, Bulzoni, 2013, pp. 29-44.

B. Murphy, ‘Uneasy Collaboration: Miller, Kazan, and After the Fall’, The Arthur Miller Journal, I, 1, 2006, pp. 49-59.

J.J. Murphy, Place-Based Realism: Mackenzie, Loden, and Burnett, in Id., Rewriting Indie Cinema: Improvisation, Psychodrama, and the Screenplay, New York, Columbia University Press, 2019, pp. 70-94.

N. Penelope, ‘La maggioranza oppressa si chiama Wanda’, Noi donne, XV, 35, 1970, p. 30.

J. Petrolle, V.W. Wexman, Women and Experimental Filmmaking, Urbana-Chicago, University of Illinois Press, 2005.

V. Pravadelli, ‘Il women’s cinema e il movimento femminista’, in Id., Le donne del cinema: Dive, registe, spettatrici, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 134-137.

R. Reed, ‘It’s The Story Of Her Life’, The Washington Post-Times Herald, February 21, 1971, p. 2.

B. Reynaud, ‘For Wanda’, in T. Elsaesser, A. Horwath, N. King (eds.), The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, pp. 223-248.

B.R. Rich, Chick Flicks: Theories and Memories of the Feminist Film Movement, Durham and London, Duke University Press, 1998.

J.R. Richard, The Unadorned Feminist, in A.M. Jaggar (ed.), Living With Contradictions: Controversies in Feminist Social Ethics, New York, Routledge, 2018, pp. 208-212.

V. Rotella, ‘Getting to Know Barbara Loden’, The Criterion Collection, March 27, 2019,

R. Schickel, ‘A Worse Movie of a Bad Book’, Life, December 12, 1969, p. 14.

T. Schur, ‘Faye Dunaway: Stardom and Ambivalence’, in J. Morrison (ed.), Hollywood Reborn: Movie Stars of the 1970s, New Brunswick, New Jersey-London, Rutgers University Press, 2010, pp. 138-157.

A. Taubin, ‘Wanda: A Miracle’, The Criterion Collection, March 19, 2019,

K. Taylor, ‘Driven by Fierce Visions of Indipendence’, The New York Times, August 27, 2010

K. Thomas, ‘Miss Loden’s Wanda, «It’s Very Much Me»’, The Los Angeles Times, April 8, 1971, pp. 16-17.

G. Vincendeau, ‘Introduction: the «blond issue»’, Celebrity Studies, VII, 1, 2016, pp. 1-5.

K. Zambreno, ‘One Can Be Dumb and Unhappy at Exactly the Same Time: An Essay on Failure, the Depressed Muse, and Barbara Loden’s Wanda’, Frequencies, 2, 2013, pp. 99-116.

C. Zucker, ‘Love Hurts: Performance in Elia Kazan’s Splendor in the Grass’, Cinéaste, XXXI, 4, 2006, pp. 18-23.