Il nostro corpo scopre un mondo quando accetta di affidarsi senza paura al moto della risacca, quando contemplando il cielo stesi sul mare immergiamo le orecchie nel suo ventre sonoro, accettando di appartenergli con fiducia filiale. In questo esercizio, nella confidenza con la grammatica dell’acqua c’è un’antica saggezza, il suggerimento della possibilità di un altro tempo. Senza l’infinito del mare si va a fondo, risucchiati dal vortice del nostro antropomorfismo (Cassano 2003, p. 17).

Queste parole di Franco Cassano dedicate al pensiero meridiano, un pensiero nato nel Mediterraneo «che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare» (Cassano 2003, p. 5), potrebbero funzionare come perfetto decalogo per un cinema documentario che volesse misurarsi, come ha più volte fatto nel corso del secondo dopoguerra, con il racconto della pesca sopra e sotto la superficie marina. Un invito alla comunione con l’elemento acquatico che negli anni Cinquanta, in una filmografia sterminata che si è occupata della pesca e della cultura del mare (Blasco 1990), si può ritrovare specialmente nei cortometraggi di Vittorio De Seta sui pescatori siciliani.

Fin dal suo esordio con Lu tempu di li pisci spata (1954), e poi nei successivi Isole di fuoco (1954), Contadini del mare (1955) e Pescherecci (1958), De Seta racconta la difficile vita sul mare e una pratica ancestrale come la pesca attraverso la contemplazione e l’ascolto della natura con i suoi ritmi arcaici. Il rischio dell’antropomorfismo paventato da Cassano è aggirato da film che informano senza progettare, e che collocano i soggetti nell’invariabile ciclo dei rapporti con la natura (Bertozzi 2014, p. 157). De Seta sviluppa infatti il racconto attorno a un tempo non umano che scandisce l’esistenza dei pescatori, rispettosi conoscitori della ‘grammatica dell’acqua’; un tempo che è contemporaneamente quello del pesce spada e quello del cinema (sul rapporto tra umano e non umano in De Seta cfr. Alcantara 2023). Lu tempu di li pisci spata è articolato nelle tre fasi dell’attesa, della caccia e del ballo serale, ed è segnato da un crescendo del montaggio che si fa sempre più rapido, a partire dall’avvistamento della preda che spezza la stasi dei rematori fino alla cattura e alle note delle canzoni popolari che rallegrano il termine di una giornata di fatiche [fig. 1]. Una partizione che ritorna in Isole di fuoco, cortometraggio girato a Stromboli dove è l’attesa dell’eruzione a catalizzare l’attenzione e le speranze della comunità marinara.

Un cinema quello di De Seta che nei film a tema acquatico naviga in tutti i sensi attraverso il famoso mare che c’è tra ‘dire’ e ‘fare’: uno spazio di contemplazione in cui si aboliscono sia il verbocentrismo determinato dal classico commento in voice over, sia la centralità delle azioni umane intese come motore degli avvenimenti raccontati. All’assenza del narratore esterno fa da contraltare il miscuglio indistinguibile di voci ed espressioni dialettali: la lingua franca dei lavoratori del mare che vibra e si fonde placidamente con il moto ondoso, come dimostra la colonna sonora di Contadini del mare, in cui le tonnare a largo di Trapani sono animate dal fragore dell’acqua e dalle urla dei pescatori [fig. 2]. Qui la ritualizzazione della pesca contribuisce alla trasfigurazione dell’azione (Tucci 2021, p. 63), mentre in Isole di fuoco la contemplazione non esclude, anzi rafforza la componente uditiva con i primi piani degli isolani che ascoltano pensierosi i rumori della natura.

Se i film di De Seta costituiscono un unicum nel cinema documentario tout court, lo sono anche all’interno di quella vasta produzione di non-fiction che nel dopoguerra ha rivolto il proprio sguardo verso il mare e la pesca sulle coste meridionali. In molte produzioni degli anni Cinquanta la pratica della pesca si cristallizza attraverso l’immagine sempre uguale dei marinai che tirano a riva le reti, cliché pittoresco che si incastona tra monumenti e scorci panoramici di mete del turismo del Sud come la Sicilia, uno dei luoghi più immortalati in questi anni, e come Capri, Ischia o la costiera amalfitana (Palmieri 2019, pp. 74-89). Il documentario turistico si confronta anche con l’illustrazione di alcune pratiche antiche, come la pesca del corallo nelle acque di Alghero visibile nei corti di Fiorenzo Serra. La difficile vita dei pescatori può essere mitizzata attraverso i riferimenti ai Malavoglia di Verga, come avviene in Acitrezza (Ernesto Guida, 1955), o trasformata in una drammatica lotta per la sopravvivenza nella Gallura ritratta da Racconto del mare (Raffaele Andreassi, 1957) o nella Bagnara Calabra di Il contadino che viene dal mare (Giuseppe Taffarel, 1967). E l’elenco dei film con questo taglio potrebbe continuare.

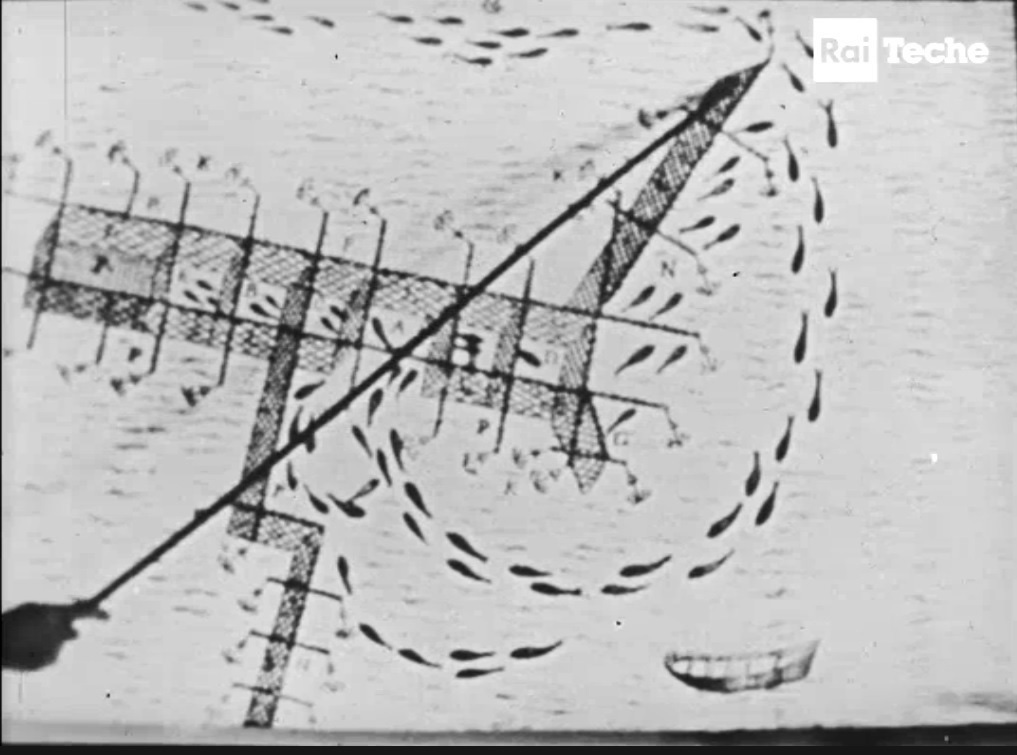

La violenta mattanza del tonno filmata da De Seta è oggetto di due produzioni degne di rilievo come il corto dell’Istituto Luce Tempo di tonni (Vittorio Sala, 1955) e il documentario RAI Isola di Favignana. Ripresa diretta da una tonnara (Carlo Alberto Chiesa, 1958). Entrambi i lavori sono girati a Favignana per seguire l’attività della tonnara coordinata dal rais Giovanni Ernandes e, a differenza del già citato Contadini del mare, alternano riprese in superficie e riprese subacquee (realizzate in tutti e due i casi da Masino Manunza, già operatore in immersione per Sesto Continente di Folco Quilici, 1954) [fig. 3]. Il documentario di Sala indugia in modo particolare sulla migrazione dei tonni inquadrata sotto il livello del mare, raccontando con un montaggio alternato l’approssimarsi del banco di pesci verso le camere della morte. La produzione RAI (consultabile in bibliografia: Rai Teche n.d.) si sofferma con maggiore insistenza sulla vita isolana e sull’attesa degli esiti della grande battuta di pesca. Il film televisivo rinuncia, inoltre, alle costrizioni della voice over, probabilmente per facilitare i tentativi di distribuzione all’estero, senza per questo perdere di vista gli inserti didattici, come quando un grafico illustra il percorso dei tonni all’interno del complesso sistema di reti [fig. 4]. I due documentari realizzati a Favignana tengono gli spettatori a una distanza di sicurezza dalla mattanza e dallo stato di agitazione dei pescatori che pervade invece Contadini del mare. Obiettivo principale di De Seta è infatti «essere ‘in’ quello che si filma e ‘non di fronte a esso’» (Nappi 2015, p. 44).

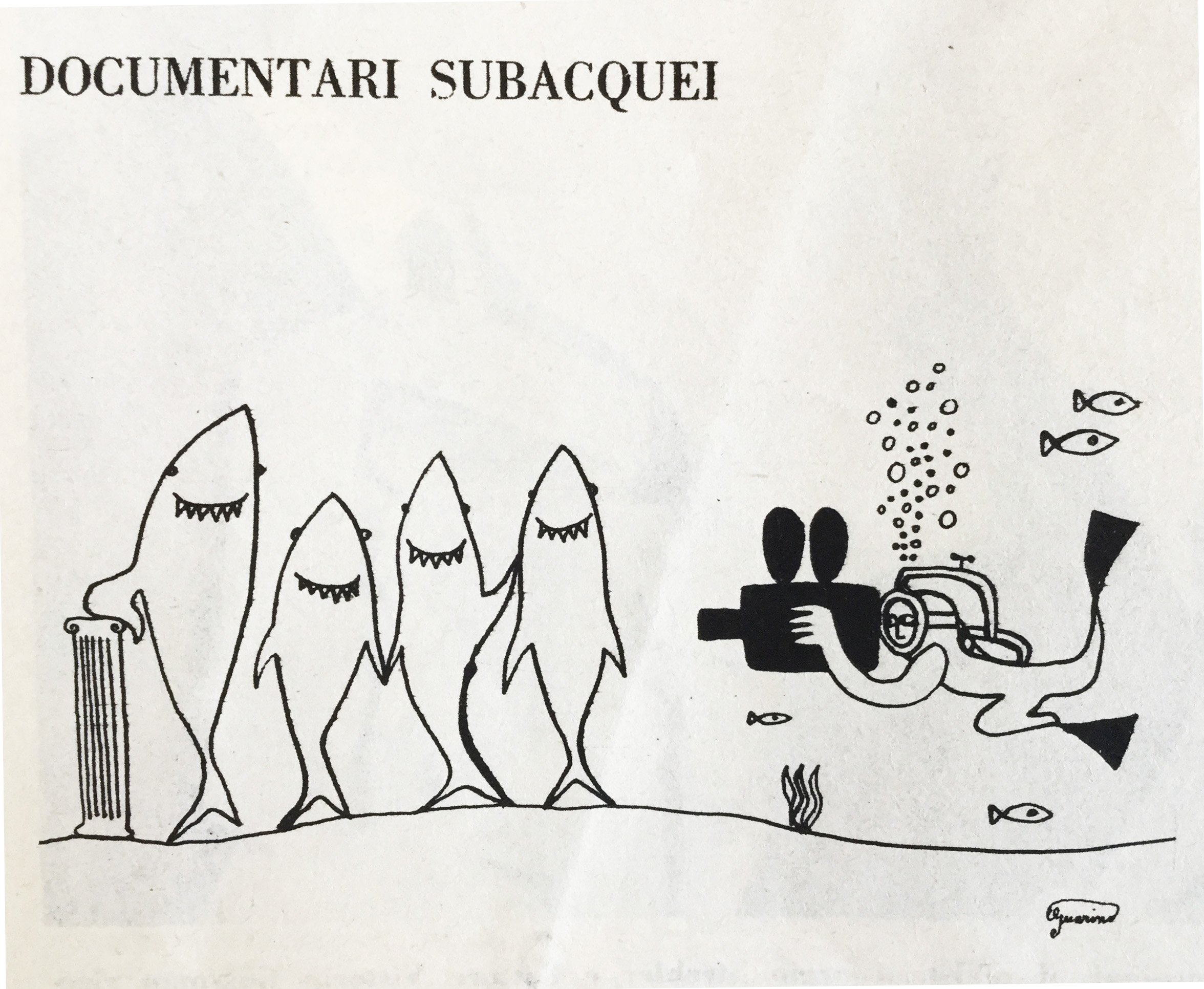

Cionondimeno Sala e Chiesa hanno il merito di fornire una testimonianza di una cultura antica che rischiava di essere dimenticata nella corsa all’industrializzazione del Paese. Essi sono inoltre una prova dell’attrazione irresistibile esercitata dal mondo subacqueo che, dopo i pioneristici corti della Panaria e il successo dei film di Jacques-Yves Cousteau (M. Gaudiosi 2019, pp. 96-98), sarebbe diventato un ambiente molto frequentato dal documentario e ricco di riferimenti intermediali (Valentini 2022, pp. 88-89). Una vignetta di Guarino (1955, p. 280) pubblicata in «Cinema Nuovo» ironizza direttamente su questa tendenza [fig. 5] e proprio sulla rivista di Guido Aristarco, a una lettrice di Milano che chiede un parere sul documentario subacqueo e su Sesto Continente in particolare, Italo Calvino risponde che di vita marina al cinema se n’era già vista molta, e che «il film subacqueo è ormai un “genere” accreditato presso il pubblico» (Calvino 1956, p. 214). Per Calvino non basta più andare in giro con la cinepresa alla ricerca di aspetti suggestivi del mondo sottomarino:

Oggi anche i documentari di Walt Disney, che pure sono pieni di indulgenze commerciali, presuppongono uno studio approfondito di un ambiente biologico […]. È questo che vogliamo oggi dal documentario: che nel presentarci cose e azioni sostituisca a un rapporto solamente emotivo una conoscenza il più possibile razionale, analitica, tecnica (Ibidem).

Questo rapporto emotivo, quasi onirico, con la pesca sottomarina viene esaltato nei cortometraggi di Romolo Marcellini Invito alla caccia sottomarina (1953), Ritorno dal Mar Rosso (1953), Toreri del mare (1954) e Uno sport nuovo (1955). Alcuni di questi film vedono la partecipazione di Raimondo Bucher, primatista mondiale di immersione senza respiratore, e mettono in contrapposizione le tradizionali modalità di pesca con l’armamentario tecnologico che trasforma gli esseri umani in creature anfibie. In Toreri del mare, nelle acque di Lampedusa Bucher si cimenta in una spietata caccia ai delfini, considerati responsabili dei danni provocati alle reti dei pescherecci. Nel finale, in un ideale passaggio di testimone tra le inalterabili tecniche di pesca e i nuovi colonizzatori degli abissi, i pescatori sui barconi salutano con gratitudine Bucher e la sua troupe.

Bibliografia

T. Alcantara, ‘Tra ‘mondo perduto’ e ‘mondo animale’. Confini dell’umano nei corti di Vittorio De Seta’, in A. Sainati, M. Federico (a cura di), Le vie del Sud. Transiti e confini nel cinema meridiano, Pisa, ETS, 2023, pp. 67-74.

M. Bertozzi, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema, Venezia, Marsilio, 2014.

L. Blasco, ‘Per una filmografia sull’attività della pesca e la cultura del mare’, La Ricerca Folklorica, 21, 1990, pp. 91-94.

I. Calvino, ‘Documentari subacquei’, Cinema Nuovo, V, 80, 10 aprile 1956. p. 214.

F. Cassano, Il pensiero meridiano, Roma, Laterza, 2003.

M. Gaudiosi, Lo schermo e l’acquario. Scienza, finzione e immersività nel cinema degli abissi, Pisa, ETS, 2019.

U. Guarino, ‘Documentari subacquei’, Cinema Nuovo, IV, 68, 10 ottobre 1955. p. 280.

P. Nappi, L’avventura del reale. Il cinema di Vittorio De Seta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015.

M. Palmieri, Profondo Sud. Storia, documentario e Mezzogiorno, Napoli, Liguori, 2019.

Rai Teche, ‘A Favignana la ripresa diretta da una tonnara nel 1958’, teche.rai.it, < https://www.teche.rai.it/1958/10/favignana-tonnara-nel-1958/> [accessed 23 August 2024].

N. Tucci, ‘Il paesaggio meridiano tra mare e terra. Un confronto tra Vittorio De Seta e Luigi Di Gianni’, Fata Morgana, 45, 2021, pp. 51-63.

P. Valentini, ‘Intermedialità’, in F. Andreazza (a cura di), Fare storia del cinema. Metodi, oggetti, temi, Roma, Carocci, 2022, pp. 85-95.