Leggere questo libro è stato prima di tutto un grande piacere. Un piacere degli occhi e delle mani. Gli occhi che attraversano le fotografie di Zoltan Fazekas; le mani che scorrono tra le pagine con la levità, la gaiezza, la forza che un ebook così costruito sa dare. Perché La regola di Korim è un vero libro digitale (Scrimm Edizioni, Catania 2014) e non la mera trasposizione elettronica di un volume cartaceo. No, questo libro non potrebbe essere analogico.

Non potrebbe esserlo per la misura delle immagini e per i loro dettagli; per la raffinatezza delle note a piè di pagina che scorrono nel loro angolo in maniera tanto funzionale quanto elegante; per le fotografie dentro la pagina, che si possono ingrandire ma anche semplicemente lasciare alla loro dimensione iniziale e osservare una dopo l’altra, non ‘in alternativa’ ma ‘accanto’ al testo scritto; per la possibilità di vedere in anteprima le pagine che compongono un intero capitolo; per l’estrema facilità con la quale si può sottolineare il testo, evidenziarlo, prendere appunti, scrivere note; per la funzione – utilissima – che permette di vedere raccolte in un’unica schermata o in singole ‘schede studio’ tutte le sottolineature e tutti gli appunti presi durante la lettura. Sì, è tutto quello che si fa con un libro stampato su carta ma anche di più, anche meglio e prima. L’eleganza del carattere, delle colonne e dei margini completa la bellezza di questo ‘oggetto’.

Il libro non analizza soltanto l’opera di Fazekas ma presenta altri lavori:

«Oltre al progetto di Zoltan Fazekas, che si compone – come vedremo più avanti – di quattro momenti espressivi, ci occuperemo anche del progetto di Rachel Roze, intitolato We Were in Sicily, di tre immagini insignite del Premio Pulitzer 2013, per “la copertura della guerra civile in Siria”, di una ricerca dell’anarchico Pino Bertelli, del 1987, sul significato di fotografia sociale, e di alcune fotografie di moda, che hanno come centro di interesse alcuni capi di biancheria intima» (p. 10).

Uno spettro diversificato e ampio, come si vede, che va dalle «immagini di Rachel Roze fatte di carne» – umana e nuda, animale e uccisa – alla documentazione del conflitto civile in Siria, nel quale la Guerra si fa Spettacolo perché – come sostiene Debord, anche se non esplicitamente citato da De Filippo – «lo Spettacolo è l’epifania stessa del Capitale, la dimostrazione baldanzosa e incontrovertibile della sua esistenza. L’immagine della guerra è la manifestazione tanto della baldanza quanto della incontrovertibilità del Capitale» (p. 12). E ancora: la fotografia di moda («Mondi e donne, lingerie e panorami, muri bianco limbo e drappi colorati e svolazzanti o accessori glitterati e appariscenti, tutto fa immagine nel mondo della rappresentazione glamour») e il lavoro politico di Pino Bertelli e Maurizio Moretti nella Maremma del 1987, lavoro forse troppo sbrigativamente liquidato da De Filippo con la formula di «fotografia come lapide» (p. 19).

Si arriva poi alla «riflessione metalinguistica» (p. 9) del fotografo ungherese Fazekas. Metalinguistica perché giocata con il tempo della tecnica fotografica e con la memoria dei suoi risultati, «tra il nitore diamantino di una trasparenza assoluta, della chiarezza della ragione – da Socrate a Voltaire – e l’opacità che rende oscuro, inintelligibile e inenarrabile un momento dell’esistenza – da Eraclito a Nietzsche –, in quel limbo diafano delle coscienze appena ridestate dal sonno e dal sogno» (p. 22).

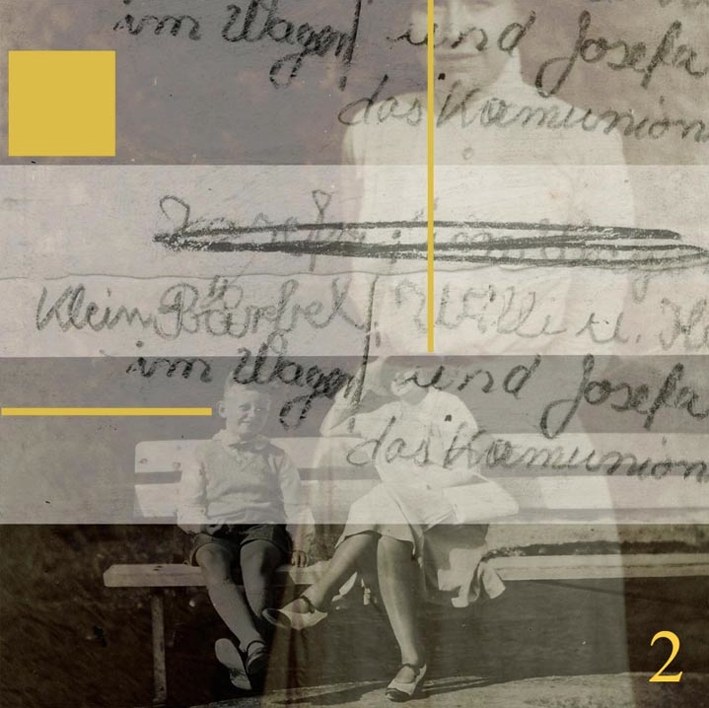

Le diapositive e le elettrografie di questo artista descrivono mondi finiti, genti che sono state, oggetti trascorsi, materia dissolta, il passato il fu l’allora il non più. E lo fanno dopo aver messo da parte la macchina fotografica per dedicarsi a un lavoro materico sulle opere altrui. Le diapositive vengono seppellite nella terra o stese nell’umido dell’aria, cangiando in questo modo la loro natura, diventando da mezzo che erano il fine stesso della rappresentazione. Le elettrografie sono invece «composizioni di immagini “trovate” dove il caos, l’estetica, il significato e il caso sono costantemente in tensione. […] È una seconda vita che le immagini (che sempre più spesso sono già morte ancora prima di essere fotografate) possono ancora avere» (Alessandro Aiello, p. 66).

Come sempre quando la ricerca è consapevole di ciò che fa e i modi sono all’altezza di un progetto, è del morire del mondo che qui si parla. Un morire che, per l’appunto, è «trasparente e insieme oscuro», colorato e grigio, come il vivere.

Il libro si può liberamente prelevare dal sito dell'editore, a questo indirizzo.