Due fotografie, due donne, due campi di visione e di azione in cui mettere in gioco processi analogici a partire da un segno indicale, la traccia di un ‘è stato’ che ancora interroga e scuote il presente. Ma anche: due fossili-guida – il leitfossil warburghiano – che assumono la forma senza peso di fossili di luce – lightfossil, nel gioco omofonico proposto dall’autrice – all’interno dei quali rintracciare la forza vitale di connessioni tra presente e passato, tempi vicini e tempi remoti, in un movimento incessante che è quello del pensiero e delle emozioni ripercorse nel ‘filo e le tracce’ di una genealogia in gran parte femminile.

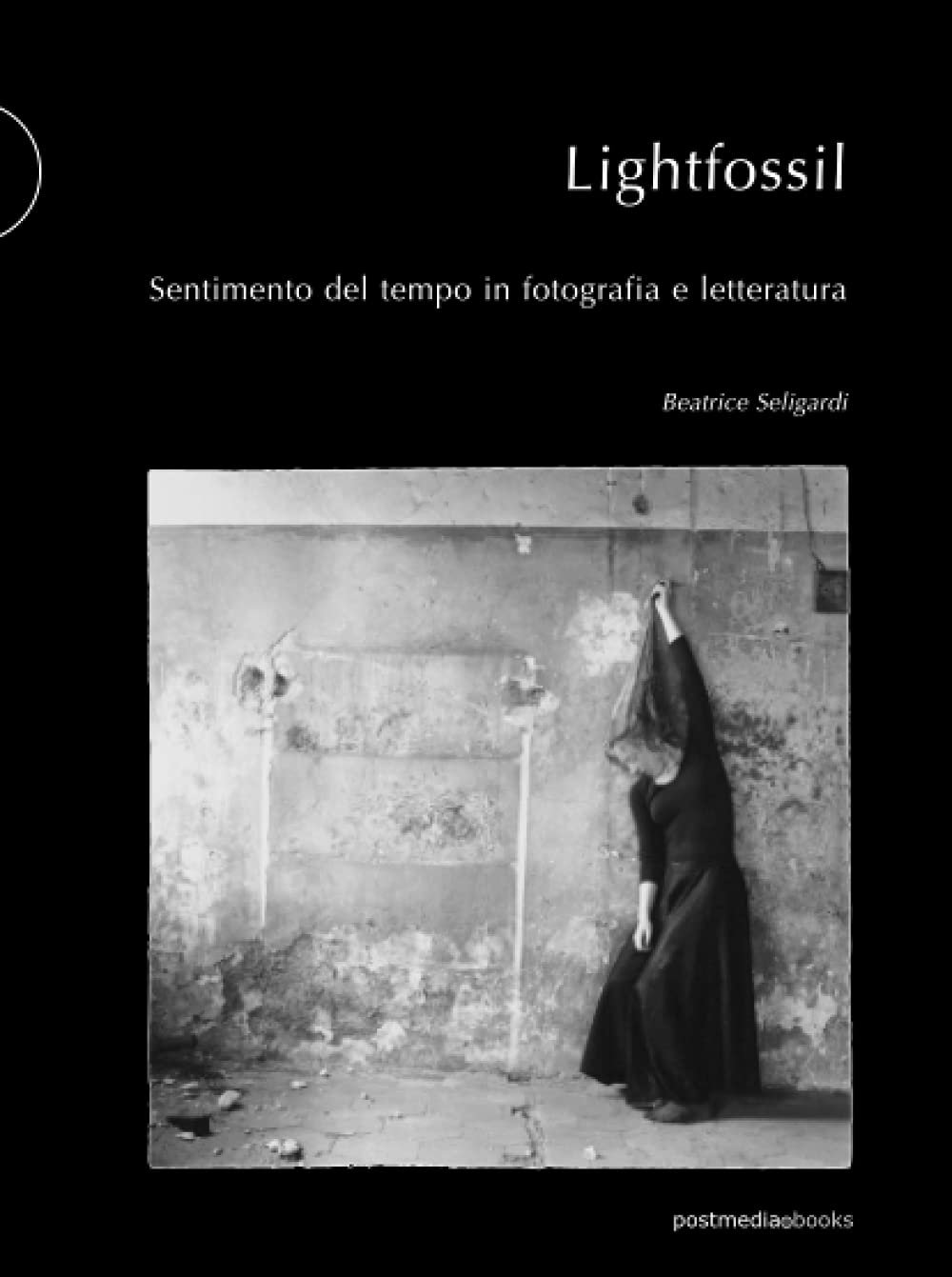

Come tutti i saggi densi, anche Lightfossil: sentimento del tempo in fotografia e letteratura (Postmedia Books, 2020), districa i nodi di visioni latenti che affiorano alla mente dei lettori e delle lettrici cercando intrecci con le immagini attraversate nel testo. Beatrice Seligardi sceglie di partire da due fotografie, rispettivamente di Francesca Woodman e Marianne Breslauer: la prima è Untitled, autoritratto realizzato dalla fotografa americana a Roma tra il 1977 e il 1978, nel quale il corpo dell’artista si distende lungo la parete di una stanza abbandonata accanto al disegno di una porta e alle tracce rimaste di un «mobile fantasma» (p. 7); la seconda è invece Défense d’afficher, che la fotografa tedesca, tra le pioniere della street photography, realizza a Parigi nel 1936, e dove il corpo esile di una donna intenta ad accendersi una sigaretta dialoga con l’ombra di un lampione allungata su un muro di una strada di città. Nonostante la lontananza – geografica e cronologica – tra le fotografe, le due immagini costruiscono una trama nella quale corpi femminili si stagliano e allo stesso tempo si intarsiano in superfici attraversate dal tempo, che «sembrano virare quasi all’organico, come a suggerirci che dietro l’apparente fissità delle architetture si celi una vita soggetta al medesimo fato di quella umana» (p. 120); entrambe le immagini suggeriscono così uno sguardo che esca dalla dittatura del presente per immergersi in quella che l’autrice definisce «una temporalità polifonica» (p. 121).

Si tratta, infatti, di due opere in cui non solo emerge con chiarezza quella «poetica dell’indicalità» (p. 23), nelle parole di Seligardi, che permette di tracciare i contorni della relazione privilegiata tra il fossile e la fotografia – medium dell’impronta per eccellenza – ma anche dove è possibile immergersi scovando, in un gioco che l’autrice paragona a una vera e propria «caccia al tesoro» (p. 39), forme ricorrenti nella stratificazione del tempo. Ecco, dunque, quel passaggio tra il leit-fossil – il ‘fossile-guida’, che permette di datare una stratificazione geologica – e il light-fossil di Seligardi, quel fossile dove è la luce a «rendere visibili e a sottolineare le tracce del tempo che affiorano, indici indecifrabili, portatori di senso proprio perché inspiegabili, a-sintomatici di una condizione ulteriore che possa essere in qualche modo diagnosticata, ma forieri comunque di un’alterità che risiede non nel pathos-logico, bensì nell’enigmatico» (p. 28).

È proprio percorrendo i margini che congiungono l’indice all’enigma, la traccia al mistero, il movimento del tempo all’accettazione dei «limiti della rappresentazione e dell’esperienza verbalizzabile» (p. 59), che Seligardi ci guida in un vero e proprio viaggio intermediale, dove artiste e scrittrici si incontrano e insieme disegnano uno spazio di risignificazione tra visuale e letterario. L’opera di Francesca Woodmann resta il centro dello sguardo, il ‘varco’ dal quale l’autrice ci permette di accedere a un atlas di ‘corrispondenze’, da Sophie Calle a Louise Bourgeois, da Agnès Varda alle scrittrici Deborah Levy, Charlotte Perkins Gilman, Mary Ruefle.

Come un’archeologa del contemporaneo, Seligardi ci conduce in uno scavo corale nel tempo, nel quale spicca l’accostamento tra il Temple Project di Woodman – serie fotografica in cui l’artista americana lavora sulla relazione tra corpo e architettura a partire dalla forma delle cariatidi – e il documentario Les dites cariatides di Agnès Varda, indagine sugli edifici parigini della seconda metà dell’Ottocento alla scoperta, sottolinea la regista fuori campo e ci ricorda la studiosa, «di una certa idea della donna nell’architettura» (p. 48). Se Varda si fa accompagnare dalle parole di Baudelaire in uno sguardo che affonda nelle origini della modernità, Woodman sembra piuttosto insistere sulla sottile relazione tra il corpo di donna e le forme architettoniche stratificate nel tempo, alla ricerca di una reciproca metamorfosi di codici. Per entrambe, nota acutamente Seligardi, resta un’esplorazione dell’architettura come luogo di «persistenza della grazia» (p. 53).

È proprio qui, in questo occhio intermediale e non lineare, capace di rilevare gli indizi di convergenze come veri e propri «movimenti fossili» (p. 28), che la studiosa ci offre un’analisi che è vera e propria esperienza di un metodo. Vi si rinviene non solo, come è manifesto fin dal titolo, la teoria warburghiana, ma anche quel procedere benjaminiano dello «spazzolare la storia in contropelo» (Walter Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, p. 31) qui chiamato a cercare – nei close-up, negli enigmi, nelle incongruenze – gli indizi di un’alterità che emerge nel passaggio del tempo e nella relazione tra le arti e tra i media.

Nel farsi trasportare dalle numerose analogie rese visibili con sapienza in questo saggio, si finisce per imbattersi, infine, in altre «immagini insepolte» (Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 2006): nell’immersione del metodo tracciato dall’autrice, infatti, altre opere si manifestano agli occhi di chi legge come revenants che increspano la superficie del presente e agitano il tempo lineare nei vortici di quella «condizione sentimentale» (p. 39) che facilita la discesa in «arditi anacronismi» (ibidem). Tracce, indizi, sintomi, fantasmi: la più volte evocata lente warburghiana passa nell’analisi di Seligardi attraverso la lezione della microstoria così come ce l’ha insegnata Carlo Ginzburg, e tuttavia lo fa dotata di una cassetta degli attrezzi che è quella del pensiero femminista, disegnato sui contorni di un partire da sé che parla la lingua dei «cuori pensanti» (Laura Boella, Cuori pensanti. 5 brevi lezioni di filosofia per tempi difficili [1998], Firenze, Chiarelettere, 2020). In un gioco di specchi e di rimandi, sollecitato tra le pagine di questo testo dove letteratura, fotografia, storia dell’arte e cinema danzano e in alcuni casi confliggono come nello spazio di un’arena, è proprio L’arène, fotografia di Claude Cahun del 1926, che è emersa prepotentemente nel mio campo di visioni come a cercare un dialogo con le immagini richiamate dall’autrice. La foto è un’inquadratura stretta su una porzione di spiaggia, dove impronte di piedi ripetute segnano la superficie e dove una mano femminile sbuca dal lato destro del margine. Un filo che disegna curve e intrecci ripetuti sembra attraversare sia il corpo umano che le impronte, quasi a sottolineare un’identità di spazi e di tempi: il braccio, traccia di una presenza; l’orma del piede, segno di un’assenza. È un’arena, campo d’azione dove tempi diversi si scontrano, ma anche – l’omofonia apre alla possibilità interpretativa – la reine (la regina), archetipo di un dominio femminile che cancella i segni, li confonde, ci obbliga a sprofondare nella dimensione dell’incerto e del possibile, del (sur)reale. E mentre seguivo il tracciato delle analogie mobili di Seligardi, che sottolinea le possibilità di riconfigurazione date dalle cancellature attraverso la ricerca poetico-visuale di Mary Ruefle in A Little White Shadow (2006), la mia memoria navigava nelle acque agitate del tempo sentimentale, riscoprendo quell’immagine scovata, negli anni lontani delle mie ricerche di laurea, nel prezioso catalogo della prima personale dedicata alla rivoluzionaria e a lungo rimossa Claude Cahun al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris nel 1995. Ricordo che al tempo decisi che quel catalogo valesse i soldi – pochi – che nei magri mesi parigini avevo in tasca, nonostante altre fossero le artiste su cui si focalizzavano i miei studi. Così ancora oggi, nonostante non se ne trovi traccia in rete, posso guardare L’arène e avvertire il ‘contropelo’ della storia che sbuca come un enigma o meglio ancora come un ‘segreto’ che emerge improvviso in superficie. Non a caso la corrispondenza tra l’unheimlich freudiano e il leitfossil warburghiano si svela più volte nell’analisi di Seligardi, che nota come proprio in quello «strano processo di riemersione del passato, [ci sia] un segreto», in fondo «qualcosa che non torna, che sfugge alla classificazione, come se potessimo solo immaginare, ipotizzare narrazioni assenti sulla base di spie che ci rimandano a qualcosa di ulteriore» (p. 19). Ecco allora le tracce che spingono a continue riletture, interpretazioni, narrazioni, a partire da un passato che è sempre, inesorabilmente, una perdita. È la dimensione perturbante di un tempo che ritorna, che l’autrice evoca attraverso l’analisi di The hours of the day di Louise Bourgeois (2006), opera emblema di una ciclicità, ancora una volta enigmatica, di una vita tutta al femminile, dove il tempo interiore cerca – per dirla con il titolo di una celebre mostra dell’arte femminista degli anni Settanta – la «materializzazione del linguaggio». Processo straniante che mette a soqquadro gli spazi della linearità, del prima e del dopo, di una logica sequenziale e quantitativa, questo tempo altro, sembra dirci Seligardi, è l’unico con cui è possibile mettersi in relazione per avviare la costruzione di un mondo dove ritessere «istanti significativi», dove collezionare fossili per un atlante a venire, in cui il privato si fa pubblico e l’io si scioglie nell’universo tutto:

Il tempo interiore è allora un calendario a rovescio: sovverte le sequenze, le narrazioni lineari, e abbraccia i frammenti di luce del giorno che va e che torna, come i pensieri di chi vive e di chi l’ha preceduto. Il tempo astronomico funziona come indice a partire dal quale costruire enigmi che possono solo parzialmente essere risolti, incrinature sì percettibili, ma mai completamente spiegabili, che possono solamente attestare la propria esistenza, fossili ormai di un tempo perduto (p. 116).

A queste parole di Seligardi mi sembra facciano eco, in un contrappunto quasi sussurrato nelle orecchie di chi coglie il movimento impercettibile dei lightfossil, i versi di Cristina Campo che aprono Diario bizantino (1977, ora in Ead. La tigre assenza, Milano, Adelphi, 1991, p. 45). Per poter cogliere «il sentimento del tempo» occorre forse un mondo altro. È il nostro?

Due mondi – e io vengo dall’altro.

Dietro e dentro

le strade inzuppate

dietro e dentro

nebbia e lacerazione

oltre caos e ragione

porte minuscole e dure tende di cuoio,

mondo celato al mondo, compenetrato nel mondo,

inenarrabilmente ignoto al mondo,

dal soffio divino

un attimo suscitato,

dal soffio divino

subito cancellato,

attende il Lume coperto, il sepolto Sole,

il portentoso Fiore.

Due mondi – e io vengo dall’altro.