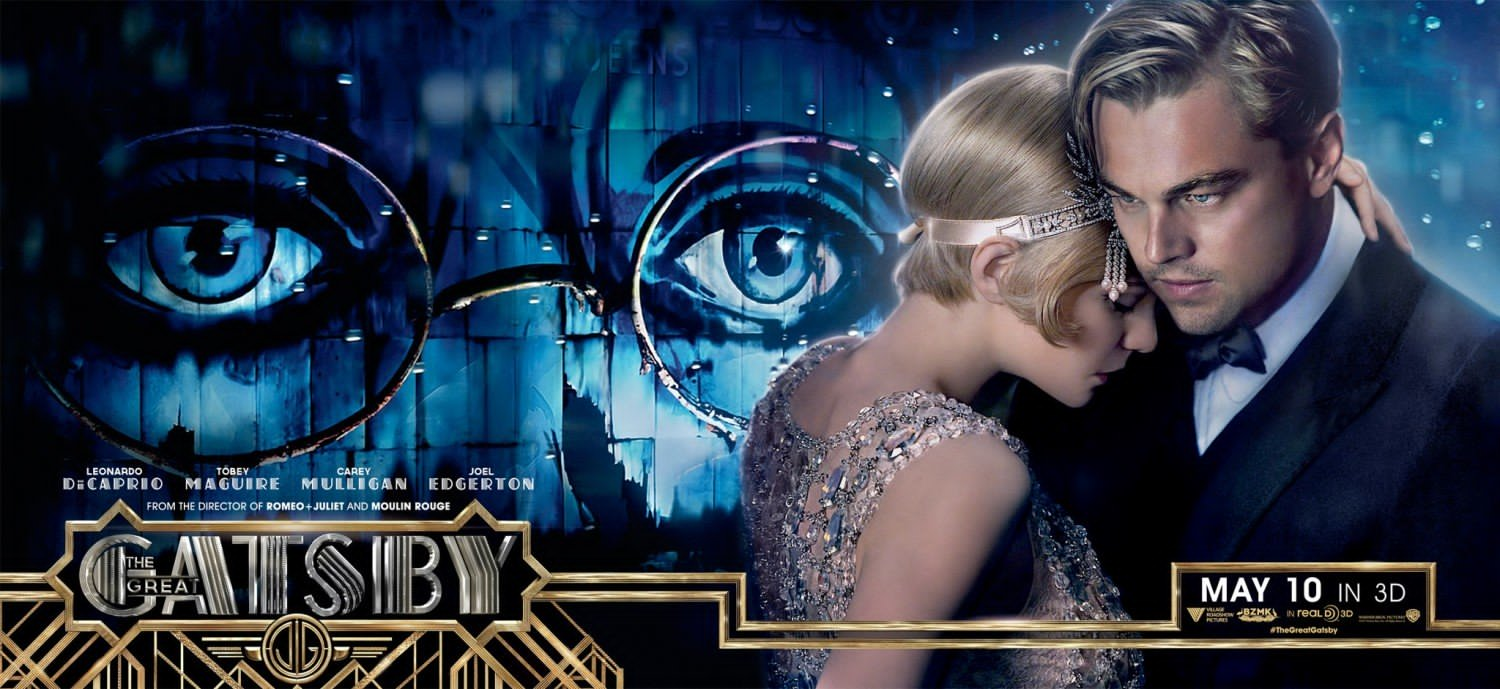

Non chiedete chi è

Gatsby. Uomo enigmatico per la sua ricchezza e le sue illusioni, egli

si rivela a noi attraverso le immagini irriverenti di Baz Luhrmann.

Che peccato. The great Gatsby, pubblicato a New York

nell’aprile del 1925 e cinematograficamente prolifico dato che

vanta già tre adattamenti (1926, 1949 ed il celebre pluripremiato

del 1974), aderisce al linguaggio artistico e rappresentativo del

regista australiano, che si è già servito della grande letteratura

(William Shakespeare’s Romeo+Juliet, 1996) per interrogare

la contemporaneità. Perché Jay Gatsby è una creatura di oggi, per

quello sguardo sugli Stati Uniti del ‘Nobile esperimento’, in

piena Jazz Age. Da qui la smodatezza, l’incoscienza, la

frenesia, la velocità, la frivolezza, il denaro, lo sperpero, il

potere: tematiche facilmente riconducibili alla crisi odierna e da

Luhrmann virate al grottesco, votate all’esibizione.

Non chiedete chi è

Gatsby. Uomo enigmatico per la sua ricchezza e le sue illusioni, egli

si rivela a noi attraverso le immagini irriverenti di Baz Luhrmann.

Che peccato. The great Gatsby, pubblicato a New York

nell’aprile del 1925 e cinematograficamente prolifico dato che

vanta già tre adattamenti (1926, 1949 ed il celebre pluripremiato

del 1974), aderisce al linguaggio artistico e rappresentativo del

regista australiano, che si è già servito della grande letteratura

(William Shakespeare’s Romeo+Juliet, 1996) per interrogare

la contemporaneità. Perché Jay Gatsby è una creatura di oggi, per

quello sguardo sugli Stati Uniti del ‘Nobile esperimento’, in

piena Jazz Age. Da qui la smodatezza, l’incoscienza, la

frenesia, la velocità, la frivolezza, il denaro, lo sperpero, il

potere: tematiche facilmente riconducibili alla crisi odierna e da

Luhrmann virate al grottesco, votate all’esibizione.

Attraverso Nick Carraway, voce narrante e testimone degli eventi, diveniamo osservatori di un mondo alto-borghese che degenera piacevolmente nella propria quotidianità. L’alcol dell’era proibizionista è stato sostituito dal consumo delle droghe, i cui effetti sono testimoniati da certa «fame chimica», dalle parole in tre dimensioni che descrivono l’alterazione percettiva, da un hip-pop martellante che evoca il frastuono della discoteca (tra gli altri ascoltiamo Jay-Z, Florence and the Machine, Beyoncè, Will.i.am). Perfino l’atto sessuale va ostentato: Carraway ascolta Tom (il marito di Daisy) e l’amante Myrtle che fanno sentire il loro amplesso dietro la porta; ma pure la piccola festicciola improvvisata nell’appartamento newyorkese di Mr Buchanan sembra trasformarsi in un’orgia, quando al termine vediamo i partecipanti ubriachi e seminudi. Le scenografie di Catherine Martin sono vertiginose e smisurate, i paesaggi sconfinati. Si veda «la valle di ceneri», al contempo discarica, sede di miniere e drug-stores: Fitzgerald ce la racconta quale «landa desolata», dove di rado distinguiamo qualche minatore, gli «uomini grigio-cenere»; Luhrmann ne fa una città d’immondizia e polvere in cui gli operai vengono nitidamente inquadrati dalla m.d.p.

Tuttavia la crisi sopracitata è sentimento capace di rimettere in discussione tutti i nostri simboli e riferimenti politico-sociali, come dimostra gran parte del cinema degli ultimi anni – basta citare a caso The dark knight rises, Detachment, Cosmopolis, La grande bellezza. Specificatamente, il valore intrinseco del romanzo di Fitzgerald dimora nella riflessione sull’ambiguità del potere incarnata da Jay Gatsby: una mistura tra la capacità di generare il consenso e l’illusione di una virtù che s’impossessi nuovamente dell’amore perduto (Daisy, «un viso triste e bello con dentro cose luminose») risalendo perfino le correnti del tempo – «Non si può ripetere il passato? Si può di certo».

Il film di Luhrmann riesce a raccontare efficacemente la doppiezza del potente? Crediamo di no. Come declamato a più riprese dal regista di Herons Creek, questo Gatsby è intriso di voyeurismo e qui non si vuol certo negare che la scoptofilia dello spettatore non venga soddisfatta. Attraverso il big rallenty l’occhio ha modo di indugiare sui corpi in disfacimento (lo schiaffo sanguinario di Tom a Myrtle, la morte violentissima di quest’ultima) così come frequenti carrellate e controcampi conducono lo spettatore tra le due sponde della baia di West Egg, lungo le quali si consumano le attese e il desiderio di Jay verso Daisy, permettendo inoltre di scrutare da vicino, fin dalle prime sequenze, il corpo-simbolo del parvenu di Long Island. Siamo lontani dal precedente cinematografico di Jack Clayton (1974) dove le inquadrature tendevano a restituirci la visione esclusiva di Nick Carraway: egli non è più il narratore casuale ed incerto del testo di Fitzgerald, il testimone dalla visuale limitata (tra questi e l’oggetto osservato spesso si frappongono la folla, l’oscurità, la lontananza) che svela progressivamente il passato del Trimalcione americano (la bozza originale del libro fu titolata Trimalchio). Nick è piuttosto un alter ego di Fitzgerald, un giovane lacerato dagli eventi e sospinto dal proprio psichiatra a elaborare il trauma nell’esercizio della scrittura, i cui segni grafici invadono materialmente lo schermo possedendo maggiore densità rispetto al corpo-immagine. Carraway possiede uno sguardo onnipotente legittimato dalla rappresentazione stessa, diviene l’entità del racconto autorizzata a mostrarci il punto di vista di ciascun personaggio. Dunque niente resta implicito fra le pieghe del testo eccetto, forse, i trascorsi del giovane soldato Jay all’epoca della Grande Guerra; sotto questo aspetto, Luhrmann sembra guardare alla trasposizione di Elliott Nugent (1949): DiCaprio viene inserito digitalmente in mezzo a filmati di repertorio, quasi a sottolineare l’impossibile pretesa di indagare sul personaggio negando l’autenticità dell’immagine storica. Se Gatsby, quale creatura letteraria, è un «luogo – vasto, suggestivo, struggente» (come suggerisce Franca Cavagnoli), Luhrmann gioca a far Platone e pare non accorgersene: nessun mistero incarnato dai personaggi, nessun equilibrio tra verbale e visuale, nessuna eikasìa per noi che vorremmo supporre immaginando. Solo il valore ideale e didascalico della messa in scena.

Ma che vale, al cinema?