Un uomo è sempre un narratore di storie;

vive circondato dalle sue storie e dalle storie altrui,

tutto quello che gli capita lo vede attraverso di esse,

e cerca di vivere la sua vita come se la raccontasse.

Ma bisogna scegliere: o vivere o raccontare.

Jean-Paul Sartre[1]

La comprensione che ognuno ha di se stesso è narrativa:

non posso cogliere me stesso al di fuori del tempo

e dunque al di fuori del racconto.

Paul Ricoeur[2]

Fotografia e scrittura giocano un ruolo centrale nella stagione della ‘smaterializzazione dell’oggetto artistico’:[3] innumerevoli artisti ricorrono infatti a questi mezzi per condurre operazioni variamente ascritte all’Arte Povera, all’Arte Processuale o alla Body Art ma tutte riferibili, invero, alla più vasta categoria di Arte Concettuale. A dispetto di ogni uso tattico, settario o militante del termine, la concettualità costituisce un denominatore comune a tutte le ricerche tese a rivendicare la priorità dell’idea e del processo sulla forma o a mettere in discussione ogni convenzione semantica. Non si compie infatti azione, processo o verifica senza intenzione, ipotesi o idea, cioè senza presupposti di ordine noetico; e non c’è operazione di questo tipo che non necessiti di supporti informativi, quali appunto fotografia e scrittura, per essere attuata, documentata, descritta e divulgata. Per dare un ordine generale alle molteplici forme assunte dall’Arte Concettuale è allora opportuno concentrarsi sulla funzione attribuita di volta in volta a questi mezzi: ‘analitica’, cioè tesa a verifiche interne e riflessioni tautologiche, o ‘mondana’, ossia volta a una più diretta e immediata presa sulla realtà fisica e sulle dinamiche dell’esistenza.[4]

Nel 1971 il gallerista John Gibson nota che alcuni artisti della sua scuderia iniziano a impiegare congiuntamente fotografia e scrittura per raccontare «storie».[5] Nella primavera del 1973 organizza quindi nella propria galleria di New York una collettiva, intitolata appunto Story, che include lavori di David Askevold, John Baldessari, Bill Beckley, Peter Hutchinson, Jean Le Gac, William Wegman e Roger Welch. La mostra Narrative Art, inaugurata al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles il 3 settembre 1974, organizzata ancora per interesse di Gibson, richiama quei nomi e ne aggiunge di nuovi, quelli di Didier Bay e Robert Cumming, sancendo ufficialmente la nascita una nuova tendenza ascrivibile alla linea ‘mondana’ del Concettuale. La Narrative Art si incentra infatti sul riscatto estetico, ma non enfatico, di aspetti ed elementi effimeri e marginali dell’esperienza quotidiana e del privato. A differenza degli artisti concettuali più rigorosi, i suoi esponenti non si pongono problemi di ontologia dell’arte, non si chiedono cioè cosa sia o debba essere l’arte: con gli stessi mezzi, essi si rivolgono al campo aperto e molteplice delle esperienze personali, dei ricordi e delle relazioni, umanizzando i processi di individuazione, costruzione e trasmissione dei significati.[6] Alle constatazioni e agli assiomi delle ricerche analitiche subentra quindi l’aneddotica, il racconto di un fatto ordinario, marginale, privo di importanza, in un passaggio, potremmo dire in formula, dal ‘primo’ al ‘secondo’ Wittgenstein, cioè dal logicismo al gioco linguistico.[7] L’appello alla narratività può apparire forse come un pretesto troppo vago e generico per decretare una piena autonomia di linguaggio, ma costituisce senza dubbio una strategia efficace per dichiarare con immediatezza una netta presa di distanza dai criteri analitici dell’indessicalità e della tautologia. La denominazione della tendenza va quindi intesa, al pari di tante altre consorelle, solo nella sua funzione storica, ossia quella di istituire un modello alternativo a quello vigente, sottraendo l’uso incrociato di fotografia e scrittura alla radicalità di una logica circolare.

L’uso di immagini vernacolari, istantanee amatoriali a colori e Polaroid – inaccettabili in una linea austera e impersonale come quella del Concettuale analitico – risulta poi significativo non tanto per la conferma della maggiore disinvoltura operativa di questi artisti,[8] quanto perché attesta uno spostamento di interesse dalla specificità del mezzo al valore testimoniale dell’immagine fotografica. Gli artisti narrative estetizzano infatti una delle principali funzioni sociali della fotografia, quella legata alla necessità personale di documentare occasioni, ricorrenze, rituali familiari o esperienze di viaggio, in cui «il bisogno di fotografare» nasce soprattutto da «un bisogno di fotografie».[9] Ecco perché le immagini della Narrative hanno il sapore autentico e genuino della tipica foto da album di famiglia, maldestra dal punto di vista tecnico-formale ma ricchissima sul piano affettivo; ed è proprio riconfermando la funzione della fotografia come traccia della memoria, come reliquia di un investimento relazionale, intersoggettivo, che quelle immagini riaffermano l’identità concettuale del mezzo.[10] L’integrazione delle fotografie con appunti, frasi e iscrizioni contribuisce poi ad allargare «il campo del racconto, sollecitando una scena immaginaria che è la somma delle diverse situazioni e una memoria che è la somma delle diverse registrazioni».[11] Va precisato tuttavia che, contravvenendo alla sua stessa denominazione, la Narrative Art racconta, illustra o spiega poco o nulla, perché stravolge in un rapporto irrisolto «l’ordine delle interferenze tra immagini e parole».[12] Più che di ‘narrazione’, sarebbe allora più opportuno parlare di ‘meta-narrazione’, cioè di un impiego esplicitamente destrutturato dei suoi meccanismi e procedimenti. Anziché chiarire, restringere o circoscrivere le possibilità interpretative delle immagini, infatti, le frasi e i brani utilizzati le estendono a dismisura, rendendole ancora più vaghe e sfuggenti. Si può quindi accettare l’ipotesi di individuare in tali pratiche lo sguardo fenomenologico del Nouveau Roman,[13] generalmente rivolto alla descrizione minuziosa degli aspetti più banali e marginali della quotidianità, ma soprattutto per quanto riguarda la dissoluzione dell’intreccio, la sovrapposizione dei piani temporali e lo sforzo di partecipazione richiesto al lettore. Le oblique relazioni di senso attuate dagli artisti narrative si avviano di fatto alla scoperta di strati sepolti o inavvertibili di una realtà apparentemente ovvia, data spesso per scontata. Franco Vaccari afferma infatti che

lo spazio mentale della Narrative Art è quello incerto, ma pieno di fermenti, dove non esistono ancora configurazioni stabili, formulazioni esplicite, concetti definiti, ma dove è possibile cogliere questi elementi allo stato nascente. La Narrative Art è una pratica del senso e si applica a realtà fugaci, mobili, sconcertanti e ambigue, che non si prestano alla misura precisa, al calcolo esatto, al ragionamento rigoroso.[14]

In quanto ‘pratica del senso’ esplicitamente connessa alla dimensione, pur stravolta e lateralizzata, del racconto, non è improprio cercare all’interno della teoria letteraria un modello per l’analisi e la comprensione dei suoi processi interni. Ricorrendo a un termine ormai molto diffuso, riteniamo di potere affermare che i legami tra linguaggio e immagine della Narrative Art presentino un carattere ipertestuale. Il termine ‘ipertesto’, coniato da Ted Nelson nel 1963, indica generalmente «una serie di brani di testo tra cui sono definiti legami che consentono al lettore differenti cammini».[15] Questo concetto interessa importanti teorici e critici letterari ben prima della sua divulgazione odierna. Gérard Genette, per esempio, impiega il termine per indicare una relazione trasformativa tra due testi,[16] relazione che certo caratterizza la Narrative Art nella misura in cui le informazioni verbali ‘trasfigurano’ concettualmente le immagini, orientandole verso ulteriori livelli di lettura. Ma è soprattutto Roland Barthes a descrivere, già nel 1970, una forma testuale assimilabile all’ipertesto contemporaneo che implica processi formativi e fruitivi affini a quelli della Narrative Art. «In questo testo ideale – afferma Barthes – le reti sono multiple e giocano fra loro senza che nessuna possa ricoprire le altre». Esso si presenta, infatti, come

una galassia di significanti, non una struttura di significati; non ha inizio: è reversibile; vi si accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata con certezza la principale; […] di questo testo assolutamente plurale, i sistemi di senso possono sì impadronirsi, ma il loro numero non è mai chiuso, misurandosi sull’infinità del linguaggio.[17]

Il rapporto tra scrittura e immagine nelle pratiche narrative si basa su un gioco del tutto analogo, sull’attivazione di reciprocità semantiche reversibili e ipotetiche che moltiplicano le possibilità interpretative dell’insieme. Questa moltiplicazione scaturisce soprattutto dal differente statuto semiotico dei due media. Sappiamo infatti, riprendendo ancora Barthes, che la scrittura si basa su un sistema di simboli convenzionali altamente codificato mentre la fotografia si presenta come un «messaggio senza codice».[18] La dilazione di senso tra immagine e testo nell’ambito delle esperienze narrative ipertrofizza l’estraneità semiotica dei due media, forzando l’inaccessibilità dell’uno all’altro. Come a dire che «l’immagine fotografica è piena, stipata: in essa non c’è posto, non vi si può aggiungere niente». Quale frammento di una realtà ormai cristallizzata, la fotografia è inoltre un’immagine ‘senza avvenire’ che «rifluisce dalla presentazione alla ritenzione».[19] Il suo impiego all’interno di un contesto narrativo (o para-narrativo) che, in quanto tale, implica lo svolgimento delle azioni nel tempo, diventa quindi fruttuosamente paradossale. Gli apparati testuali della Narrative Art accentuano questo carattere ritentivo della fotografia proprio perché svolgono una funzione opposta a quella ‘normativa’ della didascalia o del commento, denunciando la fallibilità di ogni tentativo descrittivo o esplicativo. Questa frattura tra immagine e testo non è tuttavia una vacuità insignificante, ma l’indicazione di una presenza, uno ‘strappo’ nel tessuto del reale. W.J.T. Mitchell rileva infatti che ogni dispositivo iconotestuale genera un «terzo elemento», un agente strutturante funzionale alla comprensione dei suoi rapporti interni. Lo spazio di separazione tra testo e immagine definisce quindi un vero e proprio «principio di pensiero», giacché può riempirsi di significati integrativi volti a stabilizzare la relazione tra le due entità.[20] È proprio all’interno di questo spazio di separazione che i dispositivi fototestuali della Narrative Art trovano il loro innesco: l’eccessiva frammentarietà dei dati forniti garantisce infatti una trasversalità di relazioni talmente variegata e instabile da causare ogni possibile deriva di senso.

All’interno della Narrative Art è possibile distinguere due approcci principali che si pongono in relazione diretta con due linee dominanti della ricerca letteraria novecentesca: il primo, riconducibile alla lezione di James Joyce, si rivolge alle epifanie del banale e del consueto; il secondo, debitore della poetica di Marcel Proust, procede invece a una rievocazione di ricordi involontari.[21] All’interno di questo secondo filone, la soggettività viene a occupare un posto del tutto particolare, perché viene sottoposta a processi di raffreddamento o di oggettivazione che la svincolano da effettive implicazioni con il vissuto dell’artista.[22] Quest’area di ricerca si caratterizza per un alternarsi di verità e finzione che presiede alle strategie persuasive tipiche dei generi letterari a carattere autobiografico. Per questa ragione è possibile rintracciare nelle opere narrative del filone proustiano le stesse dinamiche che caratterizzano quelle forme intermediali definite, nel campo degli studi visuali, come fototesti autobiografici. Come rileva Roberta Coglitore, il rapporto tra immagine e scrittura all’interno di queste forme contribuisce a una duplicazione dell’io e a una genesi di identità provvisorie, mobili o collettive. Ciò è possibile a partire dalla ridefinizione ormai consolidata dell’autobiografia come un ‘atto performativo’ o una ‘pratica sociale’ capaci di produrre una trasformazione dell’io, al contempo soggetto e oggetto della narrazione, nella vita stessa. Le strategie retoriche del fototesto autobiografico propongono quindi una verità ‘doppia’ o ‘bifocale’ che oscilla perpetuamente tra i due poli della verità e della finzione.[23] È proprio ciò che accade nella Narrative Art di matrice proustiana: lo scollamento tra fotografia e scrittura permette agli artisti di «situare in questo vuoto l’Io come assenza», ricavandosi lo spazio ideale per una «indeterminazione autobiografica».[24] Contravvenendo a tutti gli accordi del ‘patto autobiografico’ di Philippe Lejeune,[25] il «violento richiamo al soggettivo» si produce infatti nella vaga e frammentaria «descrizione di una soggettività neutra e moltiplicata».[26]

L’autore certo più noto e celebrato di quest’area è Christian Boltanski, che già a partire dal 1969 mette in rilievo le possibilità della fotografia di «recuperare il “tempo perduto”, di funzionare come una sorta di madeleine che improvvisamente riapre scenari occultati e rimossi dagli obblighi della funzionalità quotidiana».[27] La riflessione sul proprio vissuto diventa la chiave di una ricerca estetica ed esistenziale destinata a produrre atlanti di immagini e ricordi volti a un riesame della propria identità. Non è quindi un caso se Harald Szeemann include Boltanski tra le Mitologie individuali di Documenta 5, a Kassel, nel 1972: questa sezione raduna infatti artisti diversamente interessati a elevare sul piano simbolico le proprie ossessioni personali, con la pretesa di attribuirgli una «validità universale attraverso la formulazione figurativa».[28] Con Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950 (1969), Boltanski intraprende un progetto di raccolta di reliquie e memorie della propria infanzia che asseconda lo scopo di «conservarsi per intero, conservare una traccia di tutti gli istanti della propria vita, di tutti gli oggetti che ci sono stati accanto, di tutto ciò che abbiamo detto e che è stato detto intorno a noi».[29] In quest’opera l’autore si comporta quindi come un editor alle prese con l’organizzazione di materiale ‘trovato’ e non direttamente prodotto. In altri lavori dei primi anni Settanta come Reconstitution des gestes effectués par Christian Boltanski entre 1948 et 1954 (1970), Essais de reconstitution d’objets ayant appartenu à Christian Boltanski entre 1948 et 1954 (1971) e L’album photographique de Christian Boltanski 1948-1956 (1972), l’artista tenta di materializzare i propri ricordi replicando gesti, riproducendo oggetti perduti o tornando sui luoghi della fanciullezza. L’impiego della fotografia genera qui effetti apparentemente paradossali: l’immagine contravviene infatti alla sua funzione certificativa per costituirsi come mezzo di traslazione spazio-temporale. Ma è proprio il valore certificativo della fotografia, il suo essere traccia del reale, che permette all’artista di rendere ancora più credibile ogni tentativo di sconfinare nel campo dell’immaginario. È lo stesso artista, difatti, ad affermare di interessarsi alla fotografia «perché partecipa del principio di realtà, perché serve a provare che la storia che si racconta è vera».[30] L’interesse dell’artista per la propria infanzia costituisce tuttavia un pretesto per tematizzare un’esperienza generalizzata dell’intera umanità, prescindendo quindi da ragioni strettamente biografiche. È lo stesso Boltanski a dichiararlo: «ho fabbricato un’infanzia che è il denominatore comune per ciascuno di noi».[31] La base autobiografica dei suoi lavori narrativi costituisce quindi una tattica ‘alienante’, di avvicinamento dell’altro, che ridimensiona l’intimità dell’artista fino ad azzerarla. Afferma infatti Boltanski:

Se si decide di essere un artista è per annullarsi, per scomparire. […] Un artista è qualcuno che rappresenta gli altri, che diventa gli altri, ma che non ha più un volto e non è nient’altro che l’immagine degli altri. […] La foto di un bambino che corre su una spiaggia verrà riconosciuta da ciascuno come propria. Essa evocherà in lui qualcosa di personale, di intimo, che sarà diverso per ciascuno.[32]

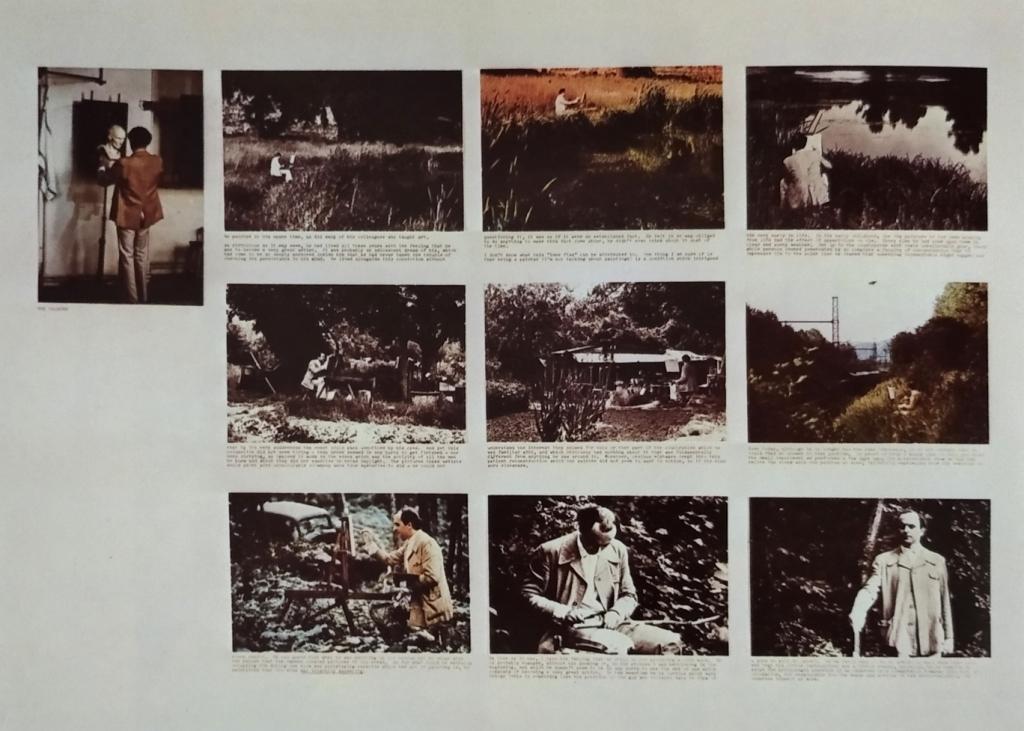

Per Jean Le Gac, presente come Boltanski tra le Mitologie individuali della rassegna di Kassel,[33] la pratica artistica costituisce invece una via di scoperta di sé che condensa «memoria e prefigurazione immaginaria»:[34] il ritrovamento dei libri illustrati per bambini che lo avevano spinto in giovane età a fare il pittore porta l’artista a tematizzare il proprio percorso personale su un piano alternativo, quello del racconto fototestuale. Le peintre (1974) è forse l’opera più rappresentativa di questa fase della sua ricerca: la sequenza fotografica mostra l’attività en plein air di un giovane pittore – lo stesso Le Gac – che prefigura un futuro di fama e successo. L’artista sceglie di lavorare all’interno di un fertile paradosso: raccontare di sé come pittore attraverso mezzi tipicamente concettuali come la fotografia e la scrittura. «J’ai réalisé – afferma Le Gac – que si je suis capable d’inspirer une fiction, alors il y a une preuve de mon existence».[35] È un’affermazione che si sposa benissimo con l’idea del racconto come via di comprensione di sé espressa da Ricoeur; ma il risultato dell’opera contraddice quella stessa affermazione, confermando piuttosto l’inevitabile distanziamento tra vita e racconto già decretato da Sartre. Il recupero della memoria di sé come giovane pittore pieno di sogni e speranze, non si compie infatti all’insegna della nostalgia: il rapporto tra testo e immagine rivela l’esercizio di un’ironia sottile che scaccia ogni rimpianto, rifiutando l’idea della memoria fotografica come rifugio consolatorio.[36] L’impresa di Le Gac si basa sostanzialmente su quanto teorizzato da Henri Bergson in Materia e memoria, cioè che la stratificazione dei ricordi è sempre condizionata dalla percezione, prospettando una concezione dinamica del rapporto tra l’io e la realtà esperita.[37] L’artista dichiara infatti di concepire l’arte come «spazio fittizio» in cui il soggetto può essere «sensibilmente spostato», al di là dei condizionamenti formali esercitati dalla tradizione pittorica. La visione del film Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) si rivela fondamentale per la definizione del suo approccio narrativo, perché suggerisce a Le Gac una «maniera di elaborare il tempo» improntata a un ironico anacronismo.[38] In Le peintre, infatti, la mancata coincidenza tra il ruolo descritto e le modalità narrative adottate trasla l’esperienza di sé su un piano idealizzato in cui i riferimenti cronologici e biografici si disordinano e si dissolvono, confondendosi con quelli della pura immaginazione.

Didier Bay dichiara che le sue «testimonianze» fotografiche siano frutto di una ricerca «unicamente impulsiva soggettiva», condizionata da uno stato emotivo o da un interesse momentaneo. «Il mio lavoro – afferma l’artista – non è che l’espressione della mia soggettività, di me stesso. […] Non si tratta di un culto volontario e sistematico dell’ego, ma piuttosto di una posizione naturale come si può considerare naturale il fatto di respirare».[39] Anche nel suo caso, però, la situazione risulta ben più complessa. Tra il 1969 e il 1971 Bay realizza un progetto foto-autobiografico in dieci album, Mon quartier (vu de ma fenêtre), concepito come una sorta di inventario introspettivo. Il suicidio della madre, avvenuto nel 1964, provoca nell’artista il bisogno di riflettere sui suoi legami familiari e sull’ambiente sociale in cui è cresciuto. Bay si rende conto però di non riuscire a dare un senso alle foto di famiglia rimastegli: i ricordi dei suoi parenti sono talmente vaghi e frammentari da non assumere alcun significato all’interno della sua esistenza, compromettendo così ogni possibilità di ricostruire un racconto fedele, veritiero. L’analisi fotografica del suo quartiere, delle persone che lo abitano e delle loro abitudini diventa l’unico modo per sviluppare una piena consapevolezza di sé come individuo. Scrive infatti Bay:

Tra le maschere che circolavano riconobbi elementi familiari che non avevano mai mantenuto la mia coscienza. Quando ho scoperto gli elementi costitutivi del mio ambiente, sono diventato sempre più interessato, legato a questi individui nel cui isolamento ci sentiamo abbastanza bene, il cui sistema di abitudini regola la loro vita che vediamo.[40]

La ricostituzione del sé passa quindi, per Bay, dall’osservazione minuziosa di ciò che, nel contesto della propria quotidianità, transita dal collettivo all’individuale senza intenzionalità. La percezione di sé non si produce, perciò, per l’artista, nel consolidamento di più intimi legami affettivi ma nell’estemporaneità delle relazioni fugaci e indirette stabilite giorno per giorno. È l’idea di un io diffuso, dissolto nell’impersonalità di un grigio quartiere periferico, metafora ideale di una soggettività transitoria e mobile. In Les bêtes à bon dieu (1974), locuzione vernacolare con cui si indicano, in francese, le coccinelle, Bay mette invece in sequenza una serie di brani domestici formando «una catena di sostituzioni per contiguità, mentre il testo s’impenna immediatamente in una direzione fantastica […] ai limiti di una logica delirante».[41] Il racconto si caratterizza infatti per stacchi, fratture e diversioni che replicano sul piano linguistico la libera concatenazione delle immagini. La dilazione semantica tra il testo e il referente stravolge così la percezione del contesto domestico, attestando una perturbante dissociazione tra il soggetto e il suo vissuto.

1 J.-P. Sartre, La nausea [1938], trad. it. di B. Fonzi, Torino, Einaudi, 1990, pp. 58-59.

2 P. Ricoeur, ‘La componente narrativa della psicanalisi’, Metaxù, VI, 5, 1998, p. 8.

3 L. Lippard, Six years. The dematerialization of the art object from 1966 to 1972. A cross-reference book of information on some esthetic boundaries, New York, Praeger, 1973.

4 Per la distinzione tra ‘analitico’ e ‘mondano’ nel dibattito critico sull’Arte Concettuale si veda R. Barilli, ‘Le due anime del concettuale’, Op. cit., 26, gennaio 1973, pp. 63-88.

5 B. Beckley, ‘La storia della Narrative Art’[2010], in A. Madesani (a cura di), Narrative Works. Bill Beckley, Peter Hutchinson, Franco Vaccari, Bologna, P420, 2011, p. 29.

6 Si veda J. Collins, ‘Narrative. August 1974’, Narrative Art, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1974, p.n.n. Tra le altre pubblicazioni storiche dedicate alla tendenza si segnalano F. Menna (a cura di), Narrative Art, Roma, Studio d’Arte Cannaviello, 1974; A. Bonito Oliva, F. Menna (a cura di), Narrative Art 2, Roma, Studio d’Arte Cannaviello, 1975; R. Barilli et al. (a cura di), Narrative Art, Livorno, Museo Progressivo d’Arte Contemporanea, 1975; P. Schimmel (ed.), American Narrative/Story Art: 1967-1977, Houston, Contemporary Arts Museum, 1978; A. von Graevenitz (Hrsg. V.), Narrative Art, Groningen, Groninger Museum, 1979. Tra i pochi e più recenti studi si segnalano invece P.E. Yavuz, ‘Au-delà de la séquence, la trame. La double dimension du récit dans le Narrative art’, Textuel, 52, 2007; Ead., ‘Photographie, séquence et texte. Le Narrative Art aux confins d’une temporalité féconde’, Image&Narrative, 23 (2008),

7 Si veda P.E. Yavuz, ‘Des statements conceptuels à la langue ordinaire de l’anecdote du Narrative art’, in L. Buffet (dir.), Légende, Besançon, FRAC Franche Comté, 2016, pp. 155-179.

8 Cfr. S. Hunter, ‘Arte narrativa’, in 37th Venice Biennal, 1976. Critical Perspectives in American Art / XXXVII Biennale di Venezia, 1976. Prospettive critiche nell’arte americana, Amherst, University of Massachusetts, 1976, p. 45.

9 P. Bourdieu, Un’arte media. Saggio sugli usi sociali della fotografia [1965], trad. it. di M. Buonanno, Milano, Meltemi, 2018, p. 62. Per una riflessione sull’uso di fotografie tratte dagli album di famiglia e di istantanee amatoriali in contesti narrativi si vedano invece S. Albertazzi, Il nulla, quasi. Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella letteratura contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010 e Ead., ‘Una storia di sguardi. L’album di famiglia’, in B. Rizzardi, G. Bassi (a cura di), La luce e l’inchiostro. Scritture e fotografie in dialogo, Pisa, ETS, 2019, pp. 117-128.

10 Cfr. C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento. Una storia “senza combattimento”, Milano, Mondadori, 1999, p. 174; ma si veda anche Id., ‘Le origini “pratiche” della concettualità’, in Id., Forse in una fotografia. Teorie e poetiche fino al digitale, Bologna, Clueb, 2002, pp. 151-154.

11 V. Fagone, ‘Narrativa o narratica: i processi della narrative art’, in A. Bonito Oliva, F. Menna (a cura di), Narrative Art 2, p. 11.

12 F. Menna, ‘Fotografia analitica, Narrative Art, Nuova scrittura’, in R. Barilli, G. Dorfles, F. Menna, Al di là della pittura. Arte povera, comportamento, body art, concettualismo, Milano, Fabbri, 1975, p. 213.

13 Cfr. L.V. Masini, ‘Tempo reale e tempo della memoria’, in A. Bonito Oliva, F. Menna (a cura di), Narrative Art 2, p. 28.

14 F. Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico [1979], Torino, Einaudi, 2011, p. 57.

15 T.H. Nelson, Literary Machines 90.1. Il progetto Xanadu [1981], Padova, Muzzio, 1992, p. 0/2. Per una più ampia comprensione del concetto di ipertesto e per i suoi risvolti letterari e culturali si rimanda a G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria [1994], trad. it. di V. Musumeci, Milano, Mondadori, 1998.

16 G. Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado [1982], trad. it. di R. Novità, Torino, Einaudi, 1997, p. 8.

17 R. Barthes, S/Z [1970], trad. it. di L. Lonzi, Torino, Einaudi, 1981, p. 11.

18 R. Barthes, ‘Il messaggio fotografico’ [1961], in Id., L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici 3, Torino, Einaudi, 1985, p. 7.

19 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2003, pp. 90-91.

20 W.J.T. Mitchell, ‘Immagine x Testo’, in Id., Scienza delle immagini. Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media [2015], trad. it. di F. Cavaletti, Monza, Johan & Levi, 2018, in particolare pp. 53 e 57.

21 L’individuazione di questi due filoni spetta a R. Barilli, ‘La Narrative Art’ [1975], in Id., Informale Oggetto Comportamento. Volume secondo. La ricerca artistica negli anni ’70 [1979], Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 142-145.

22 Si veda P.E. Yavuz, ‘La mythologisation du sujet en photographie: une pratique autofictionnelle dans les arts plastiques’, in C. Burgelin, I. Grell, R.Y. Roches (dir.), Autofiction(s). Colloque de Cerisy, Lyon, Presses Universitaires, 2008, pp. 1-17.

23 R. Coglitore, ‘Le verità dell’io nei fototesti autobiografici’, in M. Cometa, R. Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016, pp. 51, 53. Sull’argomento si veda anche R. Coglitore, ‘I dispositivi fototestuali autobiografici. Retoriche e verità’, Between, IV, 7, 2014,

24 A. Bonito Oliva, ‘Linguaggio defunzionalizzato e nuovi processi formativi’, in A. Bonito Oliva, F. Menna (a cura di), Narrative Art 2, p. 7.

25 P. Lejeune, Il patto autobiografico [1975], trad. it. di F. Santini, il Mulino, Bologna, 1986.

26 V. Fagone, ‘Narrativa o narratica: i processi della narrative art’, p. 12.

27 C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, p. 185.

28 H. Szeemann, ‘Premessa del catalogo di “Documenta” del 1972’, in L. De Domizio Durini, Harald Szeemann. Il pensatore selvaggio, Milano, Silvana, 2005, p. 165.

29 C. Boltanski, ‘Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950’ [1969], in D. Eccher (a cura di), Christian Boltanski, Milano, Charta, 1997, p. 164.

30 C. Boltanski, ‘Etretienne avec Jacques Clayssen’ [1976], in D. Eccher (a cura di), Christian Boltanski, p. 146.

31 C. Boltanski, ‘Disparition’, in D. Eccher (a cura di), Christian Boltanski, p. 36.

32 C. Boltanski, ‘X’, in D. Eccher (a cura di), Christian Boltanski, p. 166. Affermazioni analoghe ricorrono anche in C. Boltanski, ‘Je’, in D. Eccher (a cura di), Christian Boltanski, p. 80.

33 Oltre alla mostra di Szeemann, sono da segnalare almeno altre due occasioni espositive coeve che hanno visto compartecipi i due artisti: J.C. Ammann, M. Eigenheer (a cura di), Ben Vautier, Christian Boltanski, Jean le Gac, John C. Fernie, Luzern, Kunstmuseum, 1972 e S. Lemoine (a cura di), Christian Boltanski, Jean Le Gac, Annette Messager, Dijon, Centre National d’Art Contemporain – Musée Rude, 1973.

34 F. Menna, ‘Fotografia analitica, Narrative Art, Nuova scrittura’, p. 215.

35 J. Le Gac, ‘Adventure Stories. Entretien avec Effie Stephano’, Art and Artists, VIII, 86, Mai 1973, p. 13.

36 C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, p. 186.

37 Si veda H. Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito [1896], trad. it. di A. Pessina, Roma-Bari, Laterza, 2011.

38 J. Le Gac, [s.t.], ‘Romanticismo post concettuale’, Flash Art, XI, 78-79, November-December 1977, p. 32. Si focalizzano su questo e altri aspetti della poetica S. Rentsch, Schiffbruch mit Erzähler. Bemerkungen zum Verhältnis von Fotografie un Erzhalung bei Jean Le Gac, in L. Blunck (Hg.), Die fotografische Wirklichkeit: Inszenierung – Fiktion – Narration, Bielefield, Transcript, 2010, pp. 255-266 e D. Meaux, ‘Quand les artistes viennent questionner le dispositif photolittéraire’, PHLIT, 2012,

39 D. Bay, ‘Extraits d’un texte d’introduction à une exposition’ [1973], Flash Art, VII, 44-45, April 1974, p. 28.

40 D. Bay, ‘Réflexion’ [1973], in Id., Mon quartier vu de ma fenêtre, Liége, Yellow Now, 1977.

41 F. Menna, ‘Fotografia analitica, Narrative Art, Nuova scrittura’, p. 216.